ABC→CAB

何事にも習ってきたことと違っていることはある。

昔常識だった物が新しい知見からそれは違う、といったものは多い。

特に歴史に関しては正直変わりすぎだろ、てなくらいに変わっている。

縄文から弥生に変わる年なんて私達が習った頃は少なくとも紀元後だったように習った。

今や紀元前になっているようだ。

鎌倉幕府の成立年も私達の頃は1192年でいい国つくろう鎌倉幕府と覚えた物だが今は1185年らしい。

医療も年を経るごとに変わっている。

褥瘡処置も医療職に就いて初めて習ったのは褥瘡部分は乾燥させろだった。

近年では乾燥は厳禁、サランラップ方なる処置をすることも多い。

最近はもっとあたらしいやり方もあるみたいだ。

現場から離れるとそんな知識も仕入れなくなる。

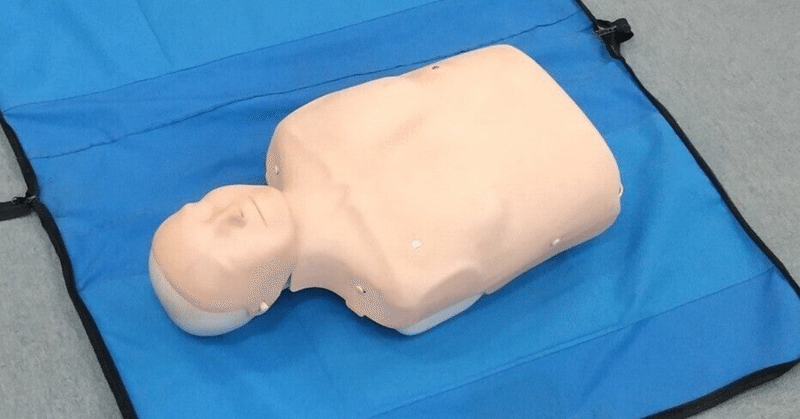

十代の頃救急法を習ったことがありその時は救急救命のABCと習ったものだ。

A airway 気道確保

B breathing 呼吸確保

C circulation 循環確保

この順で行いましょうと言って。

それが今ではCABの順でやるようになっている。

もっと言えば人工呼吸はそこまで重視されなくなっている。

昔夜中に院長に夜中呼び出され緊急透析をすることになったのだが時間的にもクリニックで対応するのは無理だとの判断で救急病院に転送することになった。

この場には院長と二人、あとは付き添いの家族が一人居ただけだった。

院長は病院と救急車の手配で席を外していたのだが目の前で呼吸の停止を確認してしまった。

ヤバいと脈を見たが打ってはいなかった。

ここで思い出すのがABCだ。

習った通りの順で対応していたら院長と救急隊員が入ってきてバトンタッチをしたのだが救急隊が取り出したアンビューバックを見てその時初めてこの部屋にもそれがあったのを思い出した。

その患者さんは助からなかった。

その時はテンパりながらもなんとか対応できたのではないかと思っている。

その後の対応は自分の手を離れたから何もできないけど。

それは2000年ごろだったからまだCABと言われてはいなかった。

知識のグレードアップは必要ではある。

特に医療系は日々勉強してないと習った事が非常識になることがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?