武満徹の「はかなさ」について。

「現代音楽」と言われるものをちゃんと聞き始めたのは、つい最近のことだ。

シェーンベルクもウェーベルンも、CDでは何枚か持っていた。いつも「聴かなきゃ」と思って買うのだが、一度聴くとどこかに放置してしまう。要するに「いい」と思えないのだ。

それが少し変わってきたのは、ナクソスから出ているウェーベルンの「声楽&室内楽作品集」を買ってから。そこに収められている短い歌は厳密な十二音技法によって作られているにもかかわらず、いや、それがゆえに、どれもこの世ならぬ異常な美しさをたたえている。

夜、小さなボリュームで流しながらひとりお酒を呑む。リラックスするというより、どこか別の世界に連れて行ってくれる感じ。エロティックでさえあるその不思議な音の連なりに、僕は少しずつ魅了されていった。

埋もれていたCDを引っ張り出して、ベルクの『抒情組曲』を聴いた。シェーンベルクの弦楽四重奏曲やピアノ曲、『月に憑かれたピエロ』も聴いた。無調の音楽が醸し出す不思議なイメージに心が慣れてきた。ハ長調やニ短調と同じような、「無調」という調性だと感じた。

それは現代アートが持つ圧倒的な自由に通じるものだった。

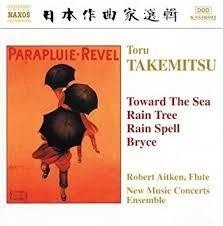

で、武満徹を聴いたのだ。同じくナクソスの「海へ、雨の樹~室内楽作品集」。この最初の曲、フルートとヴィオラとハープのための『そして、それが風であることを知った』を僕は本当に心の底から美しいと思った。

日本人独特の「わび・さび」の感性。だからこそ西洋音楽に旋風を巻き起こしたと言われた。たしかに竹林を風が吹き抜けるイメージ。でもそれだけじゃない。日々変わりゆく物事のその「はかなさ」ゆえの「美しさ」を、これほど繊細に書き留めた音楽家はおそらくどこにもいなかったに違いない。

そこからは結構手あたり次第。出世作である『弦楽のためのレクイエム』、代表作のひとつ『ノヴェンバー・ステップス』、演奏後に小澤征爾が涙していた『ア・ウェイ・オブ・ライフ』、遠野凪子の朗読が初々しい『系図』、そして最後の作品、ソロ・フルートによる『エア』などなど。

メロディをなぞることはできないが、だからこそ美しいと何度でも思える。現代音楽の魅力はまさにそこに尽きるだろう。一度気に入ってしまえば、飽きることはないのだ。

武満徹を一度だけ見かけたことがある。

いまは亡き「カザルス・ホール」のホワイエ。休憩時間のどこかうきうきしたざわめきから隔絶された隅の一角で、彼はひとりシャンパングラスを傾けていた。盟友だったクラリネットのリチャード・ストルツマンのリサイタル。どんなプログラムだったかはもう忘れてしまったが、スーツをきちんと着こなした彼の痩せぎすの姿はしっかりと脳裏に刻まれている。

最晩年、武満徹はオペラを書こうとしていた。いくつかのオペラハウスから実際に委嘱されていたらしい。大江健三郎がオリジナルのリブレットを作り、それは小説『治療塔』になったとか、指揮者のケント・ナガノが委嘱して、『マドリガーダ』(日本語では「夜明け前」)というリブレットが出来上がったが作曲には至らなかったとか、いろんなことが言われている。

もし実現していれば、二十世紀を代表する日本のオペラが誕生していたはずだ。残念でもあり、それも含めて武満の「はかなさ」が倍増されている気もしないではない。

1996年2月20日、武満徹は悪性リンパ腫により虎の門病院で命を絶つ。亡くなる前日、FМ放送で偶然バッハの『マタイ受難曲』を聴く。翌朝、浅香夫人に「マタイはやっぱりいいなあ」と言い残して最後の息をする。

ほとんど独学で音楽をはじめ、ウェーベルンや幾人かの先人たちに影響を受けながらも独自の道を歩み、ついに誰も到達できなかった境地にまで達した彼が、最後に「マタイ」と言ったことに、この話の深みはある。

有名なこのエピソードを、僕はNHKの追悼番組で、評論家の立花隆がときおり嗚咽を漏らしながら語ることで知った。人目もはばからずに泣く立花隆の姿は異様であり、同時に深く胸に迫った。

なんというか、選ばれし人は、散り際も見事である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?