⚠️⚠️⚠️標準語の勧め⚠️⚠️⚠️

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

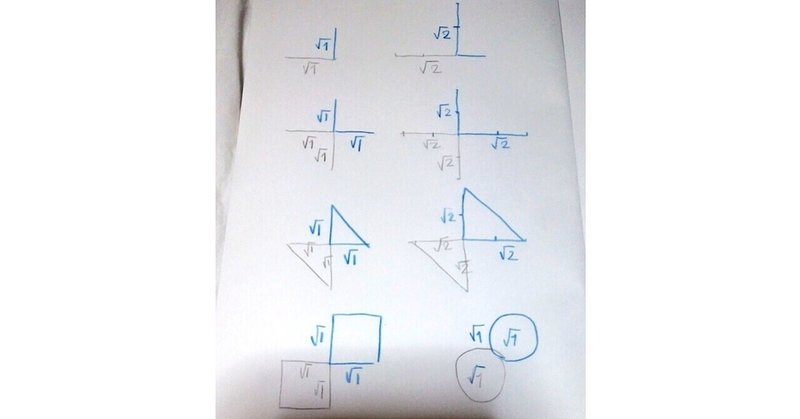

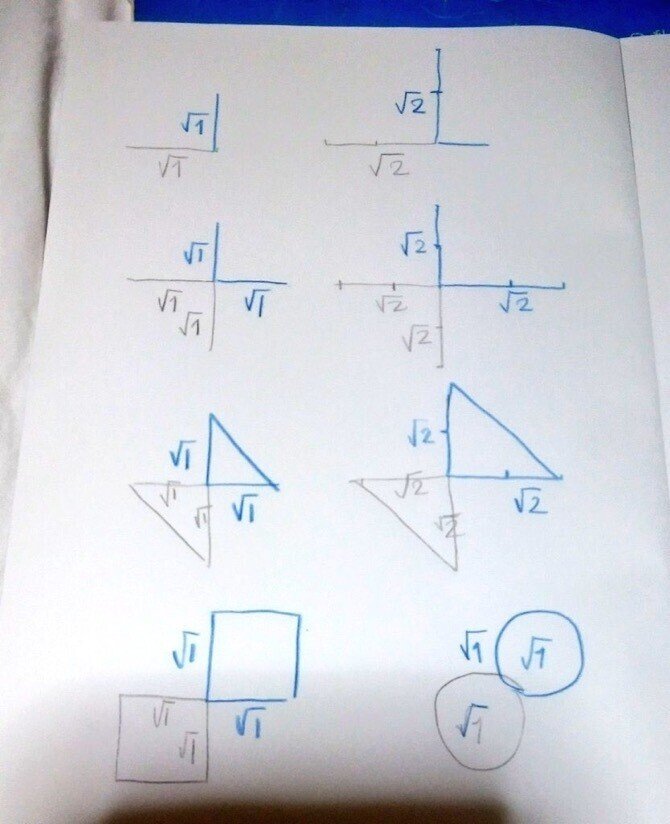

空き三角裏表、解糖系共鳴回転捻れ、メロディ、時間発生メカニズム、方言と標準語の差。

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

「⚠️⚠️⚠️標準語の勧め⚠️⚠️⚠️」

誰でもそうなんだけど、短編でいいから小説を想像してみよう。それも自分の記憶をナレーションのような客観的視点で。胸で文章を想像する時その音声は標準語になるはず。このメカニズムが解糖系共鳴回転捻れ。

喋ると方言、でも想像は標準語。

脳幹から大脳への自我たらしめる解糖系共鳴は捻れのため、振動波長両端のポジショニングが逆転する。つまり大脳自我と脳幹自我では同じ意味でもメロディ(イントネーション)が逆転する。これが関西弁の「橋(↘︎)」「箸(↗︎)」と、標準語の「橋(↗︎)」「箸(↘︎)」の違い。

そしてこの大脳脳幹メカニズムでの認知から、空間構造が決する。👽の言う🍩、トーラス構造のこと。軸が3の共鳴なら、極から拡がる空間は2の共鳴。その逆も然り。

--------------------

👩:想像も喋る時もどっちも標準語の人と、喋る時は方言になる人とではどこにその差が現れるんだろう。

🙃:知らずに使う音程変化。例えば「クラブ⤴︎」や「彼氏⤴︎」、「〜それでさ⤴︎」など。こういう細かいのも方言と言える。

🙃:その差を知ることが自我位置を知ること。

生活上それを使い分ける→客観性の獲得。