熊谷守一 『へたも絵のうち』

出版社 平凡社

印象に残った言葉 メモ

絵はそう難しく考えないで見たら

それで一番よくわかるんじゃないかと思います

絵は言葉と違いますから

言葉なんかになると

例えば青といわれたら青という言葉の範囲があるけれど

絵の場合はそのうちのどの青かということがあって

実際の青を描くんですからそこで決定するんです

絵でも字でもうまくかこうなんて

とんでもないことだ

ふつうの人は、いろいろ考えたり無理をしたり、だましたりだまされたりしているから、くたびれて、そう長生きはできないのでしょう。私が丈夫なのも、何もしなかったからかもしれません。

結局、私みたいなものは食べ物さえあれば何もしないでしょう。犬もそうだ。食べ物さえあれば寝そべっているだけで、なにもしない。あれは、じつにいい。

きらいなものは、いくらつめ込まれても何にもならない。少しも身につかない。

絵を描くのは

初めから自分にも何を描くのかわからないのが自分にも新しい

描くことによって自分にないものが出てくるのがおもしろい

絵にも流行りがあって

その時の群集心理で流行りにあったものはよく見えるらしいんですね

新しいものが出来るという点では認めるにしてもそのものの価値とはちがう

やっぱり自分を出すより手はないのです

何故なら自分は生まれ変われない限り自分の中に居るのだから

私は上手とか下手とかいうことでは絵を見ません。絵をいくつか見せられて、すぐパッと目にはいる上手なのが必ずあります。しかしじっと見ていると、だんだんそれほどでもないように見えてくるものです。

「どうしたらいい絵がかけるか」と聞かれたときなど、私は「自分を活かす自然な絵をかけばいい」と答えていました。下品な人は下品な絵をかきなさい、ばかな人はばかな絵をかきなさい、下手な人は下手な絵をかきなさい、と、そういっていました。

私はほんとうに不心得ものです。気に入らぬことがいっぱいあっても、それにさからったり戦ったりはせずに、退き退きして生きてきたのです。

(中略)

私はだから、誰が相手にしてくれなくとも、石ころ一つとでも十分暮らせます。

石ころをじっとながめているだけで、何日も何か月も暮らせます。

レビュー

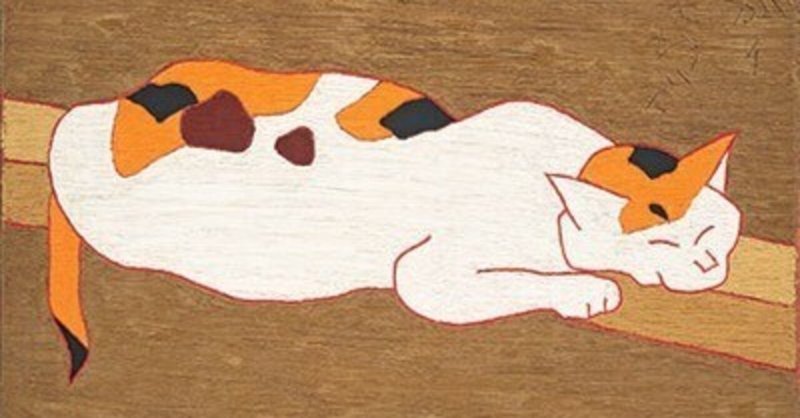

熊谷守一の晩年の作品が好きなため、守一に関する書籍でも読んでみようかと思い、まず本書を手に取った。

面白かった。

画を鑑賞した折に「斬り口の鋭い人だなぁ」とは思っていたけれど、思っていた以上であることもわかった。

65~66頁にて、黒田清輝と藤島武二を一閃の元に屠っているけれど、急所を的確に狙い撃っており、美しかった。

また、本書の内容からは外れるが、守一には「轢死」(1908,1910)、「陽の死んだ日」(1928)という、「死」を描いた作品がある。

「死」というものから目を逸らさずに凝視した、証であろう。

晩年の守一が、稀に見る「生」の傑作群を残せたのは、そのような目を持っていたからに違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?