求めない

詩人高木護(たかき まもる)の作品に触れたのは、福岡市総合図書館だった。県にゆかりのある作家の書棚に並んだ作品の題名が目を引いた。

著者は先の大戦に少年軍属(通信員か工員のどちらかわからない)として東南アジアに従った。やがて、争いから解放されると、生地熊本に戻り、療養生活を送った。きょうだいがいて、両親はすでに他界してなかった。回復すると生家を出て山に暮らし、その後里をはなれ九州の山野を歩き、そこで「ばったり」出会った人と身の上話や問答を交わし、ひとり自然と問わず語りした。旅する中、空腹で伏せる時もあるが、どうにかはなり、また歩きはじめる。

あれはなんだろう? どうしたのかな?

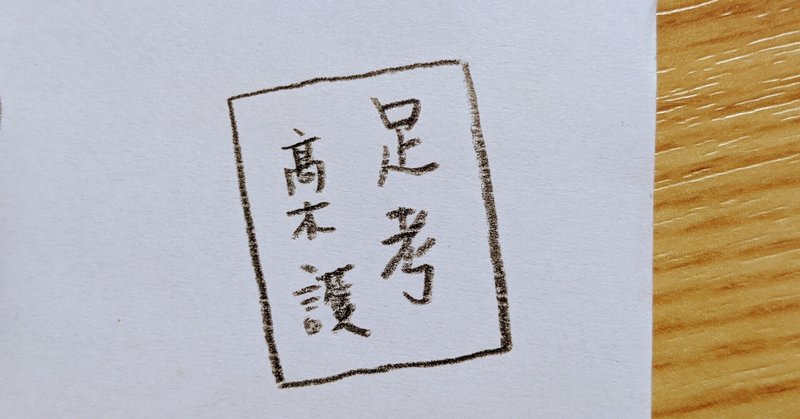

なんじゃらほい、という題名の作品も残している作家は、そのまま土の付いた足を北九州の安宿で止める。手配師がまわす短期や日雇の仕事をして生きる。チュー(焼酎)を飲み、仕事場で、宿で、通りで、枠にはまらない人と出会い、あるいは見つけて、声をかけたりかけられたりしながら、会話をする。たまたますれ違った相手のことを知りたいのだ。宿に寄る登場人物は出自や経歴を明かしたがらない。宿帳に連なる姓名は、芸能人のそれを漢字を変えてもじったものであったり、それまでの生き様やこう在りたい自分像をユーモアを込めた読みに表して変えられている。宿主は気にも留めない。

そんな暮らしをつづけているうちに、ふとしたきっかけで結婚し、東京へ移り、詩や散文を書いた。

一通り作品を読み、著者の生年を知り、存命しているのか想像しにくかったが、会えるのであれば会っておきたかった。作品の中で対話は出来、作者に会いたいとは普段思わないが、ひたすら歩き、わからないことをわからないと書く詩人の魅力は大きかった。出版日の近い版元へ、気付で手紙を送った。

そう間は置かずに葉書が届いた。丸みを帯びたひらがな文字。

住所宛に、趣味がツーリングで、今度関東の方へ行くので、御話を伺いたいと記した手紙を送った。

返信が届き、来られる時は連絡をするようにとあったので、また郵便を送り、1994年製の中古のスーパーカブ50に乗って、福岡の姪浜から東上した。

2010年、春から初夏の頃だ。

都内に入る橋を渡ると、現住所は空の下という詩人が仕事をする区内で、橋のたもとに交番があって、そこで、ZENRINの地図を見せてもらい―行先を教えるデバイスを持たなかった―目的地へと向かった。

団地に着いて、一階のドア前に立ち(ベルがあったかどうか記憶が欠けてる)、呼んだ。

葉書は先日届いていた。御出掛けになる前だった高木さんは仕事場を兼ねた居室の一室に案内して下さり、互いに立ったまま私に生まれを訊いた。鹿児島ですと答えた。高木さんはやかんで水を沸かした。

湯の入ったそれはちゃぶ台に置かれた。グラスのコップと焼酎瓶も。

自分が何を高木さんに訊いたかうまく思い出せないが、戦争で行った南方の島での話をなさってくれた。高木さんの片方の目が見えない(見えづらい)のを知った。

辞去する際、主は、ここへ泊めてもいいのだが、と言ったが、よく知らない来訪者に一室を提供するのは御不安があろうことを想像できたし、またそこは仕事場だった。私も十代二十代の人間ではすでになかったから、近くに宿はとってありますと答えた。

アルコールが入った身体で後ろに詩人の眼を感じつつ車体を押して敷地の外へ出た。

その翌年、日本の東北部を津波が襲った。

また次の年、私はアパートを引き払い、カブの荷台に寝袋とテントを積み、路上で絵を売りながらガソリン代を稼ぎ、日本を回り、東京の東部に居着いた。皮製品店や、古紙や粗大ゴミの回収業社が駅通りや住まいの近くにあった。東京に暮らすのは二十代以来だった。

現在は、都心から離れた場所に暮らしている。すぐそばに、山門と枝垂れ桜の景色がいい寺がある。寺の東には競艇場、西に競馬場、上ると刑務所、節操がないのかあるのか、懐が大きいといえば聞こえのいいまちだ。

アマゾンで、高木護の作品が購入できるか調べた。いくつかは在庫切れか取り扱いがなくて、記事のタイトルに添えた画像の作品は中古本が出されていた。

199円

何ともいえない感情が湧いたが、作品と作者に触れたものには、数字は次第に連なる象形文字となり、それはすぐにも動きそうな愛くるしい小さなカニの姿に映った。

手のひらの画面を上にスクロールすると、そっと飼われているカニがいて、値段は15倍になっていた。

高木護は、表現者としての矜持は持ったが、いや、彼の言葉からは誇りですら傲りに感じられる。そこには足るを知り、求めない姿がある。

爺さんになれたぞ!と彼は叫んでから永く生き、2019年10月16日、92年の人生を終えた。

その翌年12月、詩人のもとへ私を運んだスーパーカブ50は役目を終えた。

更に年が明けて、私は半世紀を生きた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?