中国語の「◯倍」という表現についての覚え書き

日本語では「倍」(ばい)を使った表現として、たとえば「AはBの2倍」のように表現します。

中国語にも「A等于B的两倍(A děngyú B de liǎng bèi)」などという表現があります。直訳すれば「AはBの2倍に等しい」という意味です。数字を当てはめるなら「200等于100的两倍」(200は100の2倍)などとなります。

このように中国語の「倍」(bèi)は、ほんらい日本語の「倍」(ばい)と同じ感覚で使うことができるはずなのですが、ちょっと注意が必要な場合があります。

それは、ネイティブが「〇倍」という表現を「多〇倍」のつもりで使っている場合があるということです。以下に説明します。

「2倍」と言ったのに3倍仕入れてくる購買担当

とある工場で働いていた時のことです。

ある時、突発的に注文が殺到してしまい、製造に使うプラスチック原料の準備が全然間に合わず、あわや納期遅れという事態が発生しました。近隣の工場から原料をかき集めて事無きを得たものの、手間や費用がかかってしまい利益がほとんど出なくなってしまいました。

このような事態を避けるために、日本人の総経理から「今後は注文が突発的に増えてもいいように、準備する材料の在庫の量を2倍にするように」という指示が日本語で出ました。通訳はそれを「以后提前准备两倍的材料库存」などのように翻訳し、全社員に通知しました。

すると次の月から、確かに多めに材料が用意されるようになったのですが、今度は明らかに過剰な量の在庫が準備されるようになってしまいました。

これまで1トンの在庫を準備していたものは3トン。2トンだったものは6トンと、明らかに2倍を超え、3倍に近い量が仕入れられています。こうなると注文が増えた場合の対応は確かに盤石になりますが、材料の劣化や保存スペースなど、別の問題が出てきてしまいます。

いくらなんでもやりすぎだ、と思った総経理は材料の購買担当を呼び出し、なぜ3倍もの材料を仕入れているのか問いただしました。すると担当者は何が悪いのかわからない様子で、「僕は総経理の言った通り、前より2倍多く仕入れているだけです」と言います。なにやら話が噛み合いません。

「〇倍」なのか「多〇倍」なのか

この食い違いは、「〇倍」という言葉の解釈の違いによって起きたものです。

中国語のネイティブは慣習的に、「多〇倍」という表現を使う場合があります。これはいわば「元の数よりも、〇倍ぶん多い」ことに着目した表現です。

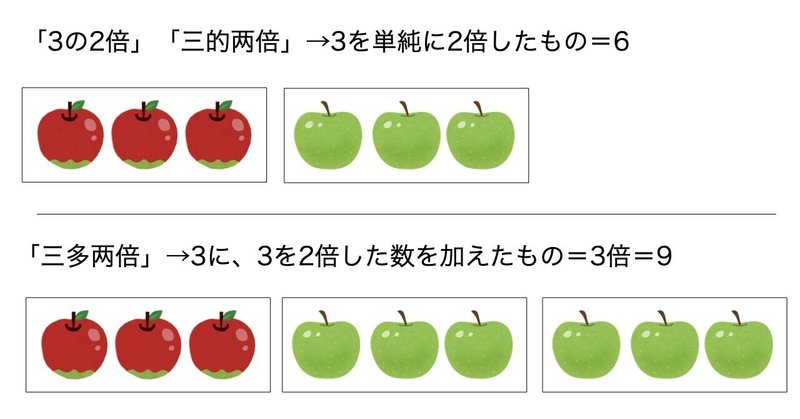

図で表すとこういうことになります。

元の数が3なら、「三的两倍」は6ですが、「三多两倍」は9になってしまうのです。日本語の感覚からすると「两倍」なのに実質的には3倍となっているのが、少し飲み込みにくい部分ではあります。

そしてまた厄介なことに、ネイティブの解釈ににおいてはこの「多」が省略され、「〇倍」と言う表現を「多〇倍」の意味で使う場合があります。

中国語ネイティブが「三的两倍」と述べている場合、本人は「三多两倍」、つまり実質「9」のことを言っている、などということが起こり得るのです。

上の例に挙げた材料のエピソードに当てはめると、購買担当者は翻訳された「以后提前准备两倍的材料库存」という文言を「『多』两倍的材料库存」のように解釈してしまい、実質的に3倍の量を在庫として準備してしまった、というわけです。

ネイティブどうしでも混乱してるっぽい

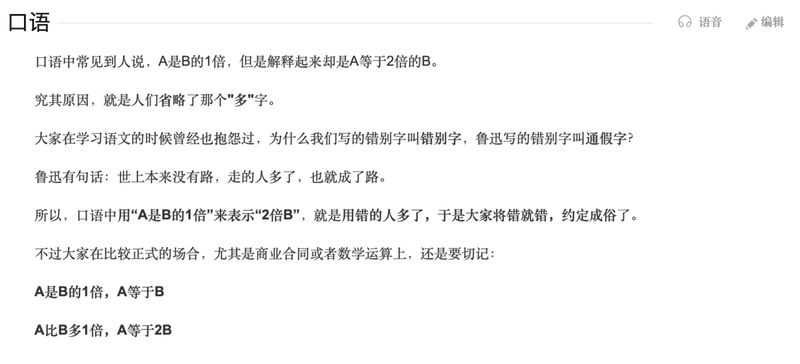

このような解釈の違いによる混乱は、ネイティブどうしでも起こることがあるようです。

中国版Wikipediaとも言える「百度百科」には「一倍」という項目があり、主に口語において、「一倍」と言っているのに実質的に2倍のことを言っている場合に関しての説明が書かれています。

(上記リンクよりスクリーンショット(2021/08/08))

「多一倍」(=実質2倍)や「多一半」(=実質1.5倍)などの表現は日本語の感覚では捉えにくく、中国語を学ぶ日本人が混乱しやすい部分ですが、ネイティブもイマイチよくわかってないのだから当然といえます。

さておき、このように誤解の起きやすい表現、とりわけ数量に関わる情報伝達の際などには一層の注意が必要といえます。上のエピソードのようなケースでは「〇倍」という表現ではなく、「この材料は〇〇トン、これは〇〇トン」などと具体的な数字で指示をする、などの対応が妥当でしょう。

この他、日本語と中国語で齟齬が起きやすい表現として「以上」「以下」があります。こちらは以前noteにまとめたのでよろしければご覧ください(露骨な宣伝)。

それではまた。

いただいたサポートは貴重な日本円収入として、日本経済に還元する所存です。