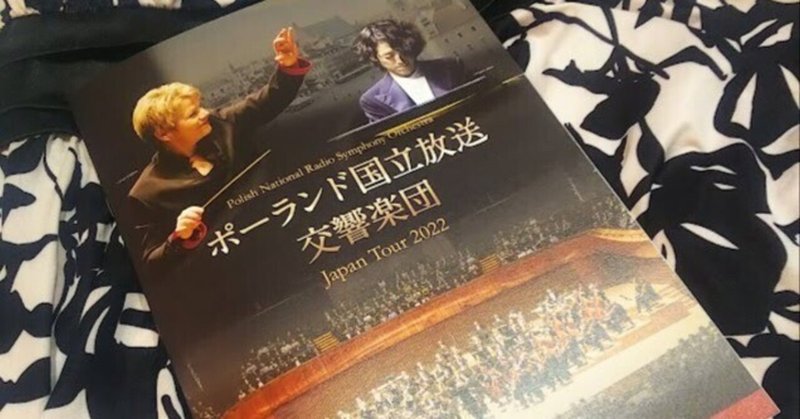

ポーランド国立放送交響楽団×マリン・オルソップ×角野隼斗

2022年9月7日

川口リリア メインホール

19時開演

この日は、全国11都市を巡る来日ツアーの初日でした。まずなによりも、皆さまが無事に来日でき、こうしてお目にかかることができただけで、感無量でした。ようこそ日本へ!!

そして、私にとっても、そして角野さんにとっても、特別な一日。忘れないように感想を書いておきたいと思います。なるべくいろんな人が目にしていいようにとは意識して書くつもりですが、やっぱり想い入れが強い公演なので、ファン目線がいつも以上に濃いめになるかと思います。どうかご了承ください。

バツェヴィチ『序曲(Ouverture for Orchestra)』

クラシックコンサートのお約束的に、1曲目には様々な『序曲』が演奏されることが多い。今回のツアーで選ばれたのは、ポーランドの作曲家グラジナ・バツェヴィチ(1909 – 1969)が1943年に作曲したもの。バツェヴィチは今回来日のポーランド国立放送交響楽団(NOSPR)とも縁の浅からぬ人物。彼女はヴァイオリニストでもあり、結成したばかりのNOSPRに所属していたこともあるという、いわばNOSPRのレジェンド。

1943年というと、第二次世界大戦のさなか。購入したプログラムにも書かれていたが、当時のポーランドでは音楽家たちも自由な活動を行うことができず、隠れて演奏したり、作曲をしたりしていたそう。見つかったら即、死が待ち受けるような状況下で生まれた、魂の込められた力強い曲。

それでいて、どこか映画のような、フィクションとして俯瞰したドラマティックさが現代的でもあり、ラヴェルやバルトークのピアノコンチェルトように、今にも角野が即興で飛び入りしてきそうな軽快な高揚感や祝祭の彩りが楽しかった。これはぜひ、角野をポーランドの新しいホールに呼んで、近現代ものを一緒に演ってほしくなった。絶対似合う。

指揮のマリン・オルソップは今年のヴァン・クライバーンコンクールで審査員長を務め、ファイナルでは彼らのコンチェルトを指揮していた。その時の印象や、最近チェックしていた海外のコンサート配信などから、とても人情派な指揮者だなと感じていた。その印象そのままに、にこやかにステージに現れた彼女は踊るように『序曲』を盛り上げた。冒頭からフルスロットルの序曲も良いが、徐々に気持ちが高まっていつの間にか音楽の中に誘われているような、そんな構成の演奏にワクワクした。

NOSPRの音は、誇張するような華美なところがなく、かといって無難にまとまっているだけではない、非常に洗練された音だと思った。各セクションごとのバランスも良くて、聴いていた場所が1階のほぼセンターあたりだったこともあってか、とても心地よく聴こえた。

インスタでリハのワンシーンを見たときも感じたが、ものすごく高度なことを涼しい顔でやれる集団だ。

ひとつ、これは自分の経験が少ないからだと思うが、パーカッションが右側にいて、トライアングルの音が右から聴こえるのが不思議な感覚だった。嫌というわけではなく、今までトライアングルを特別に意識したことなどないはずなのに、あれは左から聴こえるものだと自分の中に固定観念が存在していたという気付きが、とてもおもしろかった。

ショパン『ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 作品11』

(20230102:曲紹介動画をかてぃんチャンネルのものに差し替えました。動画は今ツアーの大阪公演のものです)

ショパンが20歳のとき、1830年に作曲したピアノ協奏曲。角野がこの曲をどんなふうに演奏するのか。この日まで私は角野が演奏する同曲を知らずにいた。YouTubeではコンクールでの2台ピアノ版の演奏が聴けるが、もう何年も前の演奏だから別物といっていい。去年のショパンコンクール前に聴けるチャンスが1度あったにもかかわらず、ワクチン接種の日程と被ってしまい行けずに悔しい思いもした。それでもその時は、10月にワルシャワからの音が聴けると思っていた。結局、YouTubeライブや練習ラボなどで断片的に聴かせてもらう機会は何度かあったものの、オーケストラとの演奏で全楽章は、完全に初めての耳で聴くものとなった。

ステージ袖からタキシード姿で現れた角野は、ふわふわの髪を少し撫でつけたような、ややクラシカルなヘアスタイルだった。その雰囲気は肖像画のショパンを思わせ、『ショティンだ……』と思わず心の中で呟いた。満席の会場を上まで感慨深げに見上げ、いつもの少しはにかんだような笑顔。いよいよという高揚感に混じり、緊張もしていそうだと思った。当然だろうとも思う。ショパンの国の歴史あるオケと世界のオルソップに対し、世界規模で言えば、やっと歩き始めた赤子のようなピアニスト何某の自分がソリストを務めあげなければならない。その初日だ。緊張しないわけがない。和気あいあいとしたリハを経てもなお、本番で最初の1音を出すまでこの緊張は続くのだろう。張り詰めた空気の中でピアノの前に座すと、すぐに曲が始まった。

テンポはやや速め。ショパンコンクールでは遅めテンポが定番化しているようだが、個人的には少し早めを好む。(2010年のショパコンは全体的に早めテンポだと思う。好き)

このとき角野はどこか神妙な顔つきにも見えた。角野にとって、前奏の約4分間は長かったか短かったか。きっと様々な思いを巡らせていたに違いない。

実は角野は、公演前、私のこんな呟きに反応していた。通知では気付かず、会場に向かう電車の中で気付いて泣いてしまった。

うまく言えないんだけど、かてぃんさんの中には『あの日で時が止まってる角野隼斗』と『常に前進をつづけて進化してきてる角野隼斗』が同時に存在してた気がする

— 寿 すばる٩(ˊᗜˋ*)و (@kotobukisubaru) September 6, 2022

歩調を分けた二人の角野隼斗が明日からまた、同じ時を刻み始める、そんな気がするよ

祝杯あげたい!花火上げたい!おめでとう!! https://t.co/8085h0wJET

誤解のないように、、、ファンなので『いいねくれた!!』と舞い上がる気持ちがないと言ったら大嘘になる。(むしろ大いにある!)けれど泣いたのはいいねもらえたことが嬉しくて泣いたわけではないし、これをここに載せた理由は、決して自慢したいとか、そういうことではない。

共有する必要があるということだ。

公演の前、角野はこのツイート以外、ファンの呟きに手を付けていなかった。ので、角野隼斗がどんな気持ちでこの一年を過ごしてきたか、その心の一部、かけらのようなものとして、載せておきたい。

角野はずっと前だけ見て進化し続けてきた。しかしそれは、立ち止まったら崩れ落ちそうな自分を奮い立たせてもいたのだろう。もちろん、ショパコン以降に出会った人物たちやコンサートの数々はこの上なく刺激的で、間違いなく楽しかっただろうし、忙しさは悪! などと言いながらも、むしろ喜んで忙しさにダイブしていくような人でもあるから、決して忙しさに逃げていたとかいうのではないだろう。けれども、角野の中で、どうしようもなく、前に進めない気持ちもあったのだ。

これまでも時々、角野はファンに弱さを見せていた。

僕はこれからも前に進んでいきます

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) February 20, 2022

本当にありがとうございます#角野隼斗ツアー2022 pic.twitter.com/OjSCCljCKk

まるで自分に言い聞かせて強がるような呟き。国際フォーラムの感想でも思わず触れずにはいられなかったが、この時は私の思い過ごしかとも思っていた。しかし思い過しではなかったと、答え合わせのようでもある。

角野の音から、特に『追憶』から、そのような印象をずっと持ち続けてきた。けれどもそれは、私自身が傷ついていたことに重ねていたり、角野にとってのショパンコンクールが『そういうもの(消えない傷を残すようなもの)』であるかもしれないという、その脆さや翳りにある美しさを彼の音楽から拾う性のようなもので、自他境界の曖昧な、妄想の域を出ないものだった。

しかしただの妄想ではなかった。音楽から聴こえていたとおり、孤独な絶望の溝で立ち止まったままの角野がいたことを知ってしまった。それを、角野が初日の公演前にこのような形で明かしてくれたことが嬉しく、そして同時に、ずっと一人で抱えてきたのだと思うと、その孤独にも泣けて。

『悔しかったですよ』などとサラリとは今までも発言してはいたが、この日を無事に迎えられたことで、ようやく自身の正直な気持ちをオープンに晒すことができるようになったのかもしれない。

この呟きに反応する前にも、記者会見上でこのように述べていたという。

『今回のツアーは自分の中でのショパンコンクールが完結する機会』

ぶらあぼ:23年ぶりのポーランド国立放送響来日ツアーの会見に角野隼斗らが出席

角野の落選以来、ショパコンを封印したり、コンチェルト1番が聴けなくなったりしたファンがいる。私もその一人だ。そんなファンの中には、上記のように前を向くと言う角野はとっくに割り切ったものと考えて、自身も早く割り切らなくてはと焦るような気持ちになっていた人がいたことも把握している。けれど、焦る必要などなかったのだ。角野もまだ、同じ場所に留まっていた。ショパンコンクールとは、ショパンとは、それほどまでにピアニストの心を深く掴み、時に抉るものなのであると、改めてわかった。もとより、角野の師となったジャン・マルク・ルイサダも、ショパコンによって深く抉られた過去を今も持ち続けているというのだから、1年や2年で割り切れるものであるはずがない。おそらく角野はリリアでの演奏をもって、気持ちに区切りをつけるのだろう。けれど角野も、ファンも、無理矢理に大人ぶって割り切れたフリなどしなくて良いのだと思う。人間は一面ではないし、その複雑さが音楽を形作るものでもあると思うから。そして更に言えば、拗らせた者にしか見えない、聴こえないショパンがあるはずだ。あの日、もう一つの未来を失ったことで得たこの今という世界線は、ショパンを弾く角野と、角野のショパンを聴くファンにとっては、むしろショパンに近づいたと言ってもよいのではないかと、思う。

前置きがかなり長くなったが、前奏の4分間に、私も上記のようなことを考えていた。

角野の奏でた最初のフレーズは、絢爛な美しさの中に、陶器が割れるような険しさと混濁があった。一瞬、調律が? とも思うような歪みの和音。苦い音だった。『追憶』の、弦をひっかく自傷行為のかわりのような、あの仕草を思い出した。演劇的で、いきなり心に剝き出しの激情がなだれ込んできたと感じ、思わず身構えた。(実際に調律がおかしかったわけではないと思いますし、ミスタッチがあったわけでもないと思います)

リリアの音響は、天候(雨)の影響もあったのか、ホールの残響があまりなかった。そのぶん出した音そのままに生々しく聴こえたのだとも思う。角野の、オブラートに包まない、紛れもない本音の、1年分の気持ちを込めた叫びだと感じた。

けれど、イントロのフレーズが終わったあとからは、そこにはもう、愛、愛、どこまでも果てしなく愛。クリスタル質の透明感あふれる輝かしい音で、狂おしいほどにショパンへの愛が綴られていて、1音1音のすべてから『僕はあなた(ショパン)を愛しています』と切実な声が聴こえてくる。これもすごく生々しい本音だと思ったし、あまりにも孤独な愛が刺さる。これほどの愛を込めてこの曲を弾いていた人は、ショパン本人の他にはいないのではないかというくらい、音楽への愛が絶え間なく噴出していた。

ショパンコンチェルト1番、あんなに愛おしそうに弾く人…初めて聴いたよ#角野隼斗

— 寿 すばる٩(ˊᗜˋ*)و (@kotobukisubaru) September 7, 2022

本人が完結というだけあって、今日から始まったツアーなのに、終わるような音。ショパコンのあの日、あの想いに別れを告げるという意味合いかなと感じた。そもそもが『ショパンがワルシャワ(や淡い恋)との別れと、これからの飛翔の意味を込めた曲』らしいともいわれているから、惜別の音が聴こえるのは何の不思議もないし、1楽章に関しては特に、まずなによりもこれまでの気持ちを吐き出したいのだな、という気持ちになった。

オルソップの包容力に思いっきり身を委ねているのか、自身の弱いところを隠さずさらけ出しているのが演奏から伝わってきた。

初日のコンチェルト

— 寿 すばる٩(ˊᗜˋ*)و (@kotobukisubaru) September 8, 2022

200%ソリストのためだけの演奏で、かてぃんさんはこれまでにないほどに心の傷痕をさらけ出して、華やかさと惜別が入り混じった何とも言えない切なさで、

それこそ祖国を後にするショパンが弾いた音だったんじゃないかとさえ

初日なのに、二度と会えないみたいな音にも #角野隼斗

そしてそんなさらけ出した角野の心に、オケとオルソップがぴったりと寄り添っていた。強弱も、緩急も、うねりも、なにもかも全てが角野の意思を尊重していて、これまでの角野のコンチェルトでは聴いたことがない感覚だった。細かい演出が多い角野の音作りに、オルソップが丁寧に全て応えていた。クライバーンでのユンチャンに家族のように寄り添うオルソップの指揮を思い出した。

いつもオケや誰かとのアンサンブルでは、必ず角野のほうから歩み寄る感覚がある。それがほとんどなかったように思う。もちろん、ソロからの受け渡しなどはアイコンタクトなどでやりとりしていたが、夢中でショパンへの愛を詠う角野に、コンマ0秒のズレもなくオケの音楽が並走していた。別の人であるような『ソリストがオケを引っ張る』という牽引力の類のものでもなく、はじめから角野のなにもかも全てを知っているとでもいうような調和があった。決して予定調和などというものでもなく。しかし当たり前然として。指揮者とオケが心から角野をソリストとして認め尊敬し、角野が心からオケと指揮者を信頼していなくては成り立たない、真にひとつになった絶妙な調和だった。角野もオケも美しすぎて、目を開けているのに、体に音しか入ってこなかった。これ以降、曲が終わるまでの視覚情報が一切記憶にない。

早いフレーズの迷いのなさもさることながら、二楽章に入ってからぐっとテンポを落としてのやりとりが素晴らしかった。

角野は自室で一人アップライトピアノに向かうように、きわめてプライベートな空間を作り上げ、コンサートホールを狭い狭い小部屋へと変えていた。

角野の描く、ショパンの部屋。この閉じた小さな空間は、角野の最弱音と同じレベルで弱音を奏でることができるオケとでなければ、実現できない。

角野のピアノがゆっくり、ゆっくりと小さく甘く囁く。朝露のような珠の雫がオケの葉の上をコロコロと滑るように転がる。葉先から零れた雫が水面を揺らし柔らかい波紋を作る。触れたら消えてしまいそうな儚さなのに、体に沁みてどこまでも広がるようでもあって、その小さな波に身を任せ、音楽に揺蕩う喜びに心が震えた。詩を詠むような行間をたっぷり含んだ、とろけるような掛け合いが本当に美しかった。休符の無音すら愛おしかった。付け焼刃とはいえ、ショパコン前にものすごい数の1番を聴いたが、こんな二楽章は初めて聴いたと思う。

二楽章…なんていったらいいかな

— 寿 すばる٩(ˊᗜˋ*)و (@kotobukisubaru) September 7, 2022

なんかもう、妬けるような愛おしさで…

アップライトで呟いてたあの感じがオーケストラになってて、全楽章そうなんだけど、特に二楽章は聴いたことない二楽章だったよ#角野隼斗

2楽章の角野はショパンだったかもしれない。いや、ショパンと二人きりだったかも。いつのまにか、静かに静かに流れる時が遡り、1830年のワルシャワがそこにあった。誰もが息をひそめて聴き入っていたと思う。2月の国際フォーラムで感じたような孤独な寂しさではなく、『よく来たね』とショパンが淹れた紅茶を二人で飲んで語らっているような、あたたかくて優しい時間が流れているのを感じた。ポーランドのオーケストラが角野をあたたかく迎え入れている雰囲気から、そう聴こえたのかもしれない。この時間が角野自身を癒し、ざらついた気持ちや苦みが純然たるショパンの音楽の中に溶かされ、ただただ、美しい音楽を求める気持ちへと昇華していると思った。

そして三楽章。ここまできたらあっという間に終わってしまうとわかっていても、まるで永遠に続くかのような音楽だった。どんなに早いパッセージを弾いても、忙しなさが一切ない。逆にどんなにゆっくりしても停滞感が一切ない。一楽章でも二楽章でもそうだった。時間の感覚がおかしくなりそうな不思議な緩急があって、それらは全て角野の意思とオルソップの魔法と涼しい顔でやってのけるオケによるものだった。

テンポは、早めだったんじゃないかと思うんだけど、行間が絶妙で、ゆったり曲が進んで、ピアノもオケのも演出がすっごく細かくて、緻密で甘くて、お菓子職人の飴細工みたいで、永遠みたいな時間だった#角野隼斗

— 寿 すばる٩(ˊᗜˋ*)و (@kotobukisubaru) September 7, 2022

三楽章の角野は、明るい、輝かしい音色だった。『あの日で時が止まってる角野隼斗』の時が動き出したと感じた。生き生きとウサギが野を駆けるような躍動感、血液が勢いよく正しく循環する命の脈動。ショパンが込めた『飛翔の願い』が大きく羽ばたいていくような感覚があった。ああ、もう彼は大丈夫、そして私も大丈夫。これから、どこへだって翔べる、そんな安堵があった。

私は、この日のこの演奏を、一生忘れない。

全楽章を弾き終えると、万雷の拍手とスタンディングオベーション。どのタイミングか定かではないが、角野とオルソップはしっかりとハグをしあい、そのときの写真がツイートされた。

ツアー初日終了!!!!🥰🥰🔥🔥#nosprontour #nosprinjapan@marinalsop @NOSPR_official pic.twitter.com/EBENBxkYbo

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) September 7, 2022

なんて幸せな光景だろうと思った。クライバーンで見た、愛情たっぷりのオルソップのハグ。彼女が目の前で、角野隼斗と抱き合って讃えあっている。

この初日の幸せな瞬間に立ち会えたことを、心から嬉しく思う。

角野はこのあと何度かのカーテンコールに応え、ソリストアンコールにパデレフスキの『ノクターン 作品16-4』を披露。

今年1、2月に行われた全国ツアーでも弾いていた、ポーランドの作曲家の曲。『ニャーオ』と猫のようなフレーズがあって、ナーサリーソングのようにも聴こえる優しい曲で、個人的にまた聴きたかったのでとても嬉しかった。

ソリストアンコールで、その日のプログラムと温度を合わせた選曲をする角野隼斗。このさりげないセンスや品のあるふるまいも、角野の良いところだと思う。

ブラームス『交響曲第1番』

(動画はYouTubeトピックから第4楽章)

休憩を挟んでオケのメンバーが再びステージに揃い、チューニングの音が響く。この瞬間が好き。

今回のツアーでは交響曲が2曲あり、会場によってブラームスもしくはドヴォルザークのいずれかが演奏される。初日のこの日はブラームスだった。

オルソップはブラームスの1番を得意としているようで、音源もあった。がやはり生は良い。しかも角野隼斗の特別な日であるという耳で来ているので、それもあって様々な音に対しての感度が上がっているところでの生演奏だから、今まで聴いていたものと解像度がまるで違った。

ここでこの音が、ここはこんなリズムだったのか、とまるで初めて聴いたような感覚で聴き入った。特にお馴染みの第九っぽいフレーズが、まるでこの日を1編の映画に仕立てたエンディングテーマのように聴こえてきた。

ピアノがなくなったぶん、オルソップの機敏な動きが良く見えて、それも楽しかった。各セッションへの指示はコンチェルト同様にとても細やかで、細かいアーティキュレーションを全部暗譜している。角野同様、それ以上に、オルソップも只者じゃない明晰な頭脳を持っているんだと実感。

そういえばと、気付いた。このポーランドのオケと角野の音は、もともとすごく似ている。

序曲で近現代ものも似合うと思ったのもその一つだが、古き良き伝統の気品ある音色と、今時の感覚に合ったグルーヴ感とドライブ感のあるリズム、どちらも角野が持っているものと同じ種類のものだと感じた。

コンチェルトで初めから角野の全てを知っているように感じたのも、そもそもが似ているからこそなのではないかと。強い主張がないオケなのに、しっかりと芯がある、角野もまた、誇張しない、自分を前面に押し出さないショパンを弾く。特にコンマスの透き通る弱音が角野の音色とよく似ていると感じた。

コンチェルトでヴァイオリンとのやりとりがとても自然だったのを思い返しながら、コンマスの音を聴いていた。もう一度コンチェルトに戻って確認したい。予定通りなら山形でもう一度聴ける。最悪、それが叶わずとも録音が決まったとのことなので、何度でも聴ける。

今回のツアーのショパンピアノ協奏曲第1番 ライブレコーディングが決定しました!!

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) September 7, 2022

9月10日 大阪 ザ・シンフォニーホールにて(リリース日後日発表) pic.twitter.com/uDB9peGcMQ

この全11公演のあとも、何度でもこのオケと角野の共演が聴きたい。オケの皆様が素敵すぎた。まろやかで優しいホルン、オルソップを見つめ続けるティンパニ、消費カロリー高そうなノリノリのコントラバス、夏木マリ様のようなチェロ、美しい管楽器ソロの皆様……パンフレットで名前を見るも、顔と名前が一致しないのが残念。時間をみつけて、公式サイトなどで確認したい。

ブラ1に大興奮した会場が、何度もオルソップとオケに拍手を送り、アンコールを2曲プレゼントしてもらえた。これがまた良かった。

モニューシュコ『歌劇ハルカより 第一幕/マズルカ・第3幕/高地の踊り』

2曲目のときは始まる前からオルソップが踊っていて、私はもう音を出さずに手拍子していた。チラチラと客席を振り向いて様子を伺うオルソップに皆も気付いて、ニューイヤーコンサートばりの手拍子に。最高の1日の終わりに相応しい、最高のアンコールだった。

9/7(水)19:00開演の「#ポーランド国立放送交響楽団 指揮:#マリン・オルソップ ピアノ:#角野隼斗」公演(メインホール)のアンコールは、

— 川口リリアホール公式アカウント (@LiliaHall_PR) September 7, 2022

ソリストアンコール

パデレフスキ/ノクターン 作品16-4

アンコール

モニューシュコ/歌劇ハルカ

第1幕「マズルカ」

第3幕「高地の踊り」でした。

終演後、最後のメンバーが退場するまで拍手が続き、時間差の規制退場が始まっている中で、角野とオルソップが舞台袖から顔を出し、記念撮影をしていた。その微笑ましい様子に、残っていた観客が再び拍手。ほかのオケメンバーもちょこちょこ出てきては記念撮影をしていた。そのたびに起こる拍手にメンバーからハートサインや投げキッスが。最後までハートフルで、ハッピーで、とても良いコンサートだった。

翌日のインスタで、『昨日のお客さんはクレイジーで楽しかった!』とオルソップが楽しそうに話していた。

NOSPRのインスタストーリー(日本ツアーとしてアーカイブされています)

余談だが、これを書いているのはリリア公演の翌日、サントリーホールでの公演日だった。2日目のサントリーホールでの演奏は、まったく別物のコンチェルトだったとのような感想がいくつか上がっていた。2日目であること、慣れ親しんだサントリーホールであることなどで角野の緊張も解け、そして初日にきちんと『完結』もできたことで、おそらくより角野らしい演奏ができたのではと想像する。

リリアでも、孤独と惜別の1楽章、ショパンと語らう2楽章、未来へ飛翔する躍動の3楽章と、曲が進むにつれ、曲に合わせて音の明度が鮮やかになっていたように思う。弾いていく中で、角野の心境が変わっていく様子が、音になっているようだった。

音楽はナマモノで、ピアノが第一言語という角野の感情もまた、ナマモノだ。天候、特に湿度にも影響を受けることもあるだろう。同じ曲、同じ楽譜でも、その日その日、その場で生み出される一期一会の音だからこそ、特別なのだと思う。

サントリーホールでの演奏の祝祭感を思うと、聴けなかったことを悔しくも思うが、時間も予算も限りがある中、私はやはり初日という『完結と新章の瞬間』に立ち会えたことを幸せに思うし、今は自分が行けない会場のことをSNSでシェアしてもらえる時代だ。それが本当にありがたいと思うし、私もこうして自分が聴いたものを書いておきたいと思う。

音源の録音がされる次の大阪公演も、きっと更に変化を見せるだろうし、千穐楽の頃にはまた違った感情も乗った演奏になるのだろう。

できることなら全ての公演を聴きたい。そう思わせるのも、命を輝かせて全身全霊で弾く音楽家、角野隼斗の魅力なのだろう。

事情があってどうしても会場に足を運べない人もいると思う。でも、だからこそ、行ける人は遠慮などせず、見たもの聴いたものをシェアしてほしいと、思う。

そして、少し無理すれば行けるけどその無理が難しい、というギリギリのレベルのあたりで迷っている方がいたら、ここは無理をするところだと、お伝えしたい。このツアーには、その価値があります。どうか、一人でも多くの人が、このツアーを鑑賞できますように。

イープラスで完売の会場も、ぴあ、各会場などでの取り扱いがまだあるようです。

いよいよ明日からポーランド国立放送交響楽団の来日公演ツアーに角野がソリストとして参加します。全国11箇所を巡ります。マリン・オルソップ指揮、ポーランド国立放送交響楽団、角野隼斗が演奏する、ショパンのピアノ協奏曲第1番をお楽しみに。https://t.co/N6KNtw4BkH @marinalsop@NOSPR_official

— 角野隼斗 かてぃん STAFF (@880hz_staff) September 6, 2022

20220910追記

(オケと角野の音色について、思い出して調べて思い至ったことを呟いたので)

かてぃんさんとNOSPRが奏でるコンチェルトの音色は作曲当時(1830年)のイメージなのかも

— 寿 すばる٩(ˊᗜˋ*)و (@kotobukisubaru) September 10, 2022

透明感があって、緻密で繊細かつ表情豊かで、きっとショパンがプレイエルで奏でた音

リストとか弾くときと全然違うもんね

それでいてグルーヴ感的な今っぽさあって新鮮なの #角野隼斗https://t.co/OVFKUBaLfw

だいぶ年月が経っているけど、かてぃんさんがプレイエル弾いている貴重なツイート。反田さんはエラール。さらっとツイートしてるけど神動画すぎる。今の二人が弾いたら絶対もっと素敵なはず。

ショパンの生きていた時代のエラール(手前)とプレイエル(奥)でぶっつけ2台ピアノ。贅沢な時間だったなあ@kyohei0901#ショパンピアコン1番1楽章 pic.twitter.com/q1yetyQ9TO

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) August 27, 2019

20221001追記:山形公演(10日目、9/18)の感想もあるのでよろしければ

コチラも一緒に読んでいただけたら嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?