ビジネスを進めるためのプロフェッショナル

ビジネスパーソンには何事にも

シロウト

アマチュア

プロフェッショナル

が存在すると思います。もちろん、「技術的に」という側面もあるでしょう。ですが、では

「技術的に優れてさえいれば、

プロフェッショナルな仕事は必ず完遂できるか?」

と言われるとどうでしょう。

以前からお伝えしていると思いますが、私は「技術力」と言うのは、ただの道具、ツールだと思っています。それは、板前にとって『よく切れる包丁』のようなものです。ですが、肝心の板前の腕が低ければ、道具は本来の力を発揮することはできません。

そして、本当の意味でのプロフェッショナルとは、この板前の力、すなわち「道具を使いこなす腕前」の方が優れている人のことを指すのだと、私は思っています。そんなとき、自信をもってプロだと言える人は、どのような仕事の進め方をしているのでしょうか。

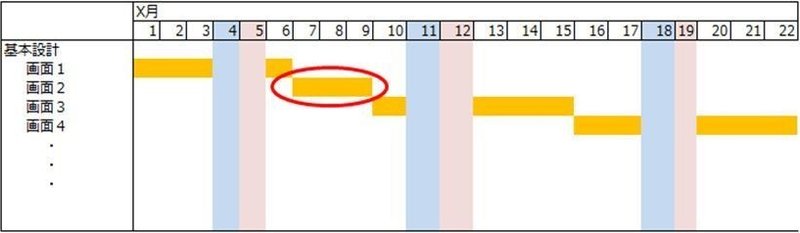

たとえば、次のようなスケジュールがあったと仮定します。

この中で、赤い丸で囲まれた部分「画面2の設計」作業に費やすことのできる日数は3日、この3日で設計作業を完遂しなければならない、とします。では、この作業を実際にもう少し粒度を細かくスケジューリングさせたとしましょう。

素人のスケジューリング

スケジュールの何たるか、あるいは当該作業の何たるかをまったく理解できていない、仕事の「素人」であればおそらくは次のようなスケジューリングをするのではないでしょうか。

与えられた「役割」、仕事に対する「責任感」や「顧客満足」の本当の意味がわかっていないビジネスのシロウトの場合、与えられた期間をスケジューリングする時、その内容を漠然としか考えません。具体的なところまでイメージできていないのです。

仮にイメージしたとしても、3日…およそ24時間という限られた時間のうちのごく一瞬、静止画のようなスナップショットしか思い描きません。そのため、最初にどのような状態から始め、1日目にどの程度まで進んでいれば順調で、2日目にはどうなっていなければならず、3日目にどんな状態で完了していることが理想なのか、また予想通りに進まなかった時にはどこまでならリカバリーが可能なのか、何もイメージできていません。

漠然としか進捗イメージができていないシロウトは、目先の情報、足元の情報しか見ておらず、何の計画性も持たず、1日あたりに33%ずつ進めれば100%になると思ってしまうのです。

これほど均一な進捗状態を維持することは、通常ありえません。あり得るとすれば、それは「計画性をまったく必要としない」ただの流れ作業だけです。

仕事を具体的にイメージできない

これは、仕事を自らの力量でコントロールしていく上で、致命的な欠陥です。というか、絶対にコントロールできません。こういう人に仕事を任せると、高い確率で期限以内に、必要な状態での完了ができていません。

「3日くらいでできるだろう」という経験則や感覚だけを頼りに、根拠や計画のないイメージを持つと、毎日の進捗が均等に進むと思っていることと同格の『現実感覚が全くない作業見積』となってしまいがちです。実際には

・調査や検討、相談、簡易レビューもある

・割込み作業があるかも知れない

・複数の成果物が必要な場合は、その優先度や配分によっても変化する

・他人と協働する場合は、そちらとの連携も必要になってくる

と言ったことまで気にしなくてはなりませんし、そうなった場合に「どこで気づけて」「どこまでなら許容できて」「どうすれば予定通りにすることができるか」なども考えなくてはなりません。

アバウトな計画しか立てられない人は、実際に仕事を進めてみると作業手順等も整理されておらず、

「できるところから無計画にやっていく」

「できないところや難しいところ、苦手な部分を後に回す」

等の安直な進め方をしてしまいがちです。「とにかくやってみる」を強調する人ほど、己の経験則やセンス、感性などに頼りすぎて、仮に個人としては優秀であったとしても、多くの人がそれでは仕事が成立しないと言うことを理解していません。

そういう進め方をすると、多くの人の場合、

「スケジュール上の後半に負荷がかかる」

↓

「メンバーや周囲に迷惑をかけてしまう」

という結果になります。これは、社会人ですらない学生症候群の特徴に合致します。学生気質が抜けていないがゆえに、ビジネスとしてはシロウトとなりがちなのです。

アマチュアのスケジューリング

多くのビジネスパーソンは、いわゆるこの「アマチュア」ラインにいます。残念なことに、誰しもがプロフェッショナルと言うわけではありません。しかも、そのことに当人が気づいていないことが多いと思います。

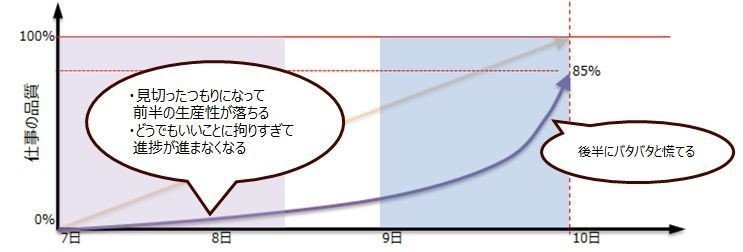

前半から楽な方へ楽な方へ…とゆるーく進めるケースです。まぁ、実際にはスケジュールでこういう書き方をする人は少ないと思いますが、スケジュール上では非現実的な「素人」風な線を描いて、現実にはこういう進め方をする…と言う人、多いですよね。

ですけど、このやり方では、ゴールに対して「どの程度達成できているか?」を正確に測ることは非常に困難となります。

・前半、余裕をぶっこいている場合

・リスクをまったく検討していない場合

大抵の場合が、このカテゴリに入ります。

たとえば、今回のウイルス感染に対する政府や各企業の対応が後手に回ったのも、この流れで進んでいるのが原因です。感染した人の中にも「まさか自分が罹ってしまうとは」なんて言っている人がいましたね。まさに「リスクを考えていなかった」がゆえに起こったわけです。

世の中では「ネガティブより、ポジティブな方がいい」と言うのが通説ですが、私はそうは思いません。ポジティブであると言うことは、多かれ少なかれ"楽観的"になるということです。根拠もなく前向きになると言うことです。メンタルだけしか見なくていいならそれも良いでしょう。

しかし、ビジネスと言う観点が加わった時、あるいは集団活動と言う観点が加わった時、周囲に与える影響というものを考えた時、ただただ楽観的であることは必ずしも良い結果を生み出すとは限らないのです。

失敗しないためのネガティブ

迷惑をかけないためのネガティブ

は、時にただポジティブであることに比べ、何倍もの価値を発揮します。なぜなら、悲観的であると言うことは、誰よりもリスクに対して真摯に向き合っていると言うことだからです。

もちろん、起きてしまったことにまでネガティブであることは不毛だと、私も思います。悪い結果であっても、そのことに悲観したって時間は巻き戻せませんからね。

先ほども述べたように、この手のアマチュアな進め方を堂々としている人は、そもそもリスクをあまり考えていません。少しでも本気で考えていたら、こういう進め方にはなりません。

なぜそう言い切れるのか?

少しでも本気で考えていたら、リスクが顕在化したときの進捗線を明確にイメージできるからです。イメージできれば、このような進め方はしないように気遣うようになるからです。たとえば、次のような例です。

リスクが顕在化する…それは

・追加作業が発生する

・手戻りが発生する

・残時間が不足する

のいずれかに必ずなります。上図は「手戻りが発生する」場合の図になりますね。こうなると、通常通りのスパートでは、期限に間に合いませんし、無理に間に合わせたところで品質がしっかりしている保証もありません。後半になってからスケジュールがひっ迫した状態になると、作業の品質が達成できず、妥協点を模索することになります。

リスクが顕在化してトラブル・問題が生じた場合、「作業の遅滞」「手戻り」などによって残業や余剰日数分のコストがかかるわけです。

「成果物が誤っていた」「指摘が予想より多かった」「別の仕事も依頼された」「風邪をひいて1日寝込んだ」「PCが壊れて修復に時間がかかった」、etc.…理由は色々あるでしょうが、残った時間と残作業量との割合が、タイトになることは変わりありません。

そうなった場合、対策できる選択肢なんてのは、ほとんどの人にとって

・期限をずらす

・人を増やして手分けする

・残業する(休日出勤でも可)

のいずれかしかありません。もちろん、スケジュールに影響を与えると言うことは、コストにも影響が出ます。個人的には働いた分を残業代として請求できればそれで満足かもしれませんが、冗長コストをかける以上、利益が目減りすることは避けられません。もちろん、評価にも悪影響が出ることになります。

どんなに優れた技術力があったとしても、計画自体の重要性が理解できていないため、リスクを意識できず、早期に無駄を改善できない事態を引き起こすことになります。そう、「技術」と言う優れた道具を使いこなせていないのです。

結果、残業や休日出勤の過多、その結果として利益低下や顧客満足度の低下をまねき、それが継続すると、従業員の疲弊や従業員満足度の低下をも引き起こすことになります。そして、常態化し続けると、有能な人材の流出、外注離れを起こすことになるのです。

技術力や営業力といった、道具が優れているというだけで評価され、マネージャーや管理職になった人に多く見られる傾向です。そしてそんな人事制度は、やがて企業の柱を腐らせていくことになります。

こうした仕事の仕方しかできない人は、その途上でトラブルが生じた場合、スケジュール内で復旧することもできず、品質・期間の両方を達成できなくなります。モノを作る力、理想を実現する力がどんなにあっても、ビジネスパーソンとしては一流になれない人の典型ですね。

プロフェッショナルのスケジューリング

まず、ざっと特徴を列挙すると、

・無計画に作業に取り組んだりしない

・自身に割り当てられたタスクについて、まず

「何をすればいいか」

「どこがゴールなのか」

と言った情報を1つ1つ整理していく

・正しく進むための「基準」を設定、定義するところから手を付けていく

・進めながら、調整/補正を行い、コントロールする

(少なくとも、調整するための余力を確保する努力を惜しまない)

なんて姿がすぐに思い浮かびます。その努力を見せるかどうかはともかく、必ずそう言った努力をして、スマートに計画通り進めようとしています。

また、計画通りに進んでいるように見えている「プロもどき」という人もいます。プロもどきは、いわゆる利益至上主義的な企業に多く存在します。利益至上主義な企業では、「利益」だけが評価指標になります。「利益」以外がどうなっていようと、利益が上がっている以上は「成功なんじゃないの?」程度にしか考えていません。だからこそ、プロもどきにも生きられる環境が存在するのです。

こうした人たちの特徴は、

・非常に口が達者で、相手をその気にさせるのが上手

・論理的っぽい話し方で、相手の納得を引き出す

・作業見積りの段階で、余力分を多めに積み上げておく

と言うことをします。IT業界では稀に見かけることがありますが、他業界ではどうでしょうか。買い手側がその業界のことにあまり精通していない場合、それらしく専門用語を少しずつ含め、耳触りのいい話をすれば、コロッと騙されることは多いですよね。そう、半ば詐欺の手口です。

・スケジュールや成果物規模と請求金額に大きな乖離がある

・当初のスケジュールと現実が大きく離れている

にもかかわらず、なぜか大きな利益が出ているような場合は要注意です。利益が出ているために、無能な経営者は諸手を上げて喜ぶかもしれませんが、それはただの「ボッタクリ」によるものであって、精緻なマネジメントの結果ではありません。

何を以って評価するのかは企業ごとに替わってくるのでしょうが「ボッタクリ技術を評価したい」のか、それとも「計画的に成功をおさめ、企業に収益をもたらす人材を評価したい」のか、もう一度きちんと見た方がいいでしょう。そうしないと、いずれ企業全体が社会から信頼を失うことになりかねません。

きちんとスケジューリングできるプロフェッショナルであれば、このような進め方になっているはずです。私も日頃から心がけていますが、依頼相手、あるいはお客さまにとって「え、もう!?」と思わせるくらいの段階で、作業内容、あるいは成果物内容に対して、レビューしていただく機会を作ります。

私の中では70~80%程度の精度…と位置付けていますが、厳密には、相手にレビューしてもらえる必要最低限度となっていれば、40%でも十分です。実際、私はその場でゴールが思い描けたときは、

ホワイトボードにざっくりと書いて、合意を得る

ということをします。設計書にせよ、説明資料にせよ、提案書にせよ、大筋のシナリオ…そう、たとえば章立て(アジェンダ)をまず列挙して、その中に書く内容もある程度シナリオ立てて、詳細は口頭でざっくり説明します。

もうこの段階まで思考の整理が済んで合意が取れてしまえば、あとは清書するだけですしね。7割方終わったようなものです。

もしも、これからやってみると言うのであれば、たとえば次のようにしてみるといいでしょう。

まず、情報を整理するところから始めます(30分でも1時間でもいい)。

・どこをゴールとしているのか?

・わかっている情報は、またわかっていない情報は何か?

┗ それはどうやって知ることができるのか?

・とりあえず最短でどこまで進めることができるのか?

・どの程度リスクを見込んでおけばいいのか?

整理した内容から、今の自分にできる最大限の成果を最短で実施します。

1度整理したら、そのあとは躊躇も検討も悩む必要もないわけです。整理しきれていない部分は、整理できるようになるまで後回し。すべきことは

「整理できるところは、すべて整理する」

と言う状態を作り、「わからないものはわからない」と割り切ることです。もしも整理できない部分があれば、「何の条件が不足しているのか?」「いつまでに条件が整えばいいのか?」を整理しなおすだけです。

仕事は突き詰めると、「わからないことをわかり、決めるべきことを決める」だけで、ほぼすべてのことが実行可能です。そのために必要な時間や作業もスケジュールに組み込めばいいのです。

このことが大前提としてしっかりと理解できていれば、行動を起こすために必要な最短ルートは

①「知っている」ことと「知っていない」ことを整理する

②「知っていない」ことを知る努力をする

③知ったらどう決めるか基準を作っておく

④決める

⑤行動する

の順で進めるだけです。そのうえで

⑥承認してくれる対象(上司・顧客等)に成果物を提出する

⑦内容の認識に相違がないことを確認する

を、まずは早期に実施できていれば、残された作業は「誤差の修正」「不明点の補足」のみとなります。既に「どこに手を加えないといけないか?」が指摘と言う形でわかっているのであれば、残りの余日は安定して作業をコントロールできるようになるわけです。タスクをどのように終わらせるかの主導権は自分自身が持っていることでしょう。

そうなれば、

早々に100%に仕上げて完了させて、余日を作るでもよし

相手の期待値を少しでも上回った成果を残して印象値を上げるもよし

どちらに転んでも、相手の評価は爆上がり間違いなし、つまりは「満足度が100%を超える」というわけです。

最後に

「常に」成功するためには、プロフェッショナルとしての仕事の仕方が必要です(個人であってもチームであっても)。「運よく」、「たまたま」成功するのはプロのする仕事ではありません。運悪く成功しなかった時に、お客さまに「運がなかったね」と言い訳するなんてみっともないことはできませんしね。

もちろん、「利益」だけしか誇れるものがないのもプロの仕事とは言えません。スケジュールもままならない状態で、過剰に利益が出ていると言うのは明らかに相手をだました結果です。商取引上、認めてはいけない行為です。

実際にはそうした行為を認めるか否かは、その企業ごとに決めればいい事ですが、少なくともプロフェッショナルと呼ぶには、いささか抵抗があります。

また、チーム内にプロフェッショナルが少数いるだけで、なんとかなるケースもありますが、それは結局、多くのシロウトやアマチュアが、プロフェッショナルに「養われている」だけという構図にしかなりません。組織としてはとても歪な関係性となります。それに、養われているだけの存在であることに甘えてばかりいては、個人の成長など決して望めるものではありません。

そうならないためにも、一人ひとりが様々なことに対してプロ意識をもって、正しいビジネスを歩んでいくことが求められるのだと思います。

少なくとも、現時点でそれほどプロフェッショナルな進め方ができる人が多いわけではないので、今のようなご時世だからこそ、先んじてプロフェッショナルを目指してみてはどうでしょうか。

そうするだけで、個人で言えば「就職」「採用」「評価」「昇進」、etc.、企業で言えば「利益向上」「コスト低減」「品質向上」「信頼向上」「受注増加」etc.…色々なところで差別化を図れるのではないかと思います。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。