自らの闇に足を踏み入れる。

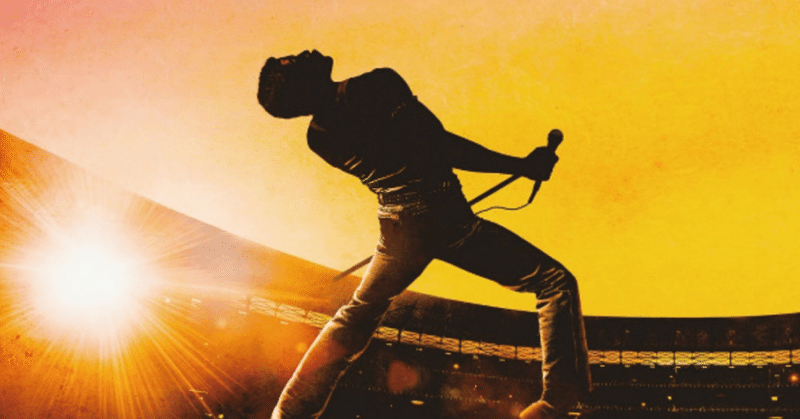

映画『ボヘミアン・ラプソディ』を年内に観ることができた。何人もの人にオススメされていたのだが、ずるずると後回しになってこのタイミングになった。イギリスロンドン出身のロックバンドQueen(クイーン)の物語を映画化したものである。現在の認定セールスでは、アルバムとシングルのセールスで世界第5位の3億枚を超える伝説のバンド、映画でもそう謳われている。

僕が生まれた頃に人気の絶頂を迎えていたバンドではあり世代はずれているにもかかわらず、彼らが残した幾つもの曲を知っている。知っているというよりも、からだに沁みこんでいると言ってもいいかもしれない。

クイーンの誕生からはじまり、ボーカリストであるフレディ・マーキュリーを中心とした物語が展開し、最後はライヴエイド(LIVE AID)と呼ばれる「1億人の飢餓を救う」というスローガンの下、「アフリカ難民救済」を目的として、1985年に行われた20世紀最大のチャリティーコンサートのLIVEシーンまでが描かれていた。

そのLIVEシーン。フレディ・マーキュリーが大歓声の観衆に迎えられ、ピアノの前に静かに座る。一呼吸あって、最初の曲であり映画のタイトルにもなっている、ボヘミアン・ラプソディーが流れはじめた。

Mama, just killed a manママ たった今、人を殺してきた

涙があふれた。そうして、こう続く…

Put a gun against his head

あいつの頭に銃口を突きつけて

Pulled my trigger, now he's dead

引き金を引いたらやつは死んだよ

Mama, life had just begun

ママ 人生は始まったばかりなのに

But now I've gone and thrown it all away

僕はもう駄目にしてしまった

Mama, ooo

ママ ああ ママ

Didn't mean to make you cry

ママを泣かせるつもりじゃなかったんだけど

If I'm not back again this time tomorrow

明日の今頃になって 僕が戻らなくても

Carry on, carry on, as if nothing really matters

今のままで生きていって、まるで何事も無かったかのように

Too late, my time has come

もう遅すぎる 僕の最期が来た

Sends shivers down my spine

体中を震えが走る

Body's aching all the time

体中が苦痛に責めたてられる

Goodbye everybody - I've got to go

さようなら みなさん 僕はもう行かなくては

Gotta leave you all behind and face the truth

あなた方の元を離れ 真実と向かい合う時だ

Mama, ooo - (anyway the wind blows)

ママ ああ ママ

I don't want to die

僕は死にたくないよ

I sometimes wish I'd never been born at all

時々 考えてしまうよ、いっそのこと生まれてこなきゃよかった

そこからはもう、ずっと泣いていた。

フレディ・マーキュリーが与えられた生涯をとおして、自らが抱える闇と格闘して負った傷跡や、それでも戦いを挑み掴まんとしている一縷の希望がその歌にはこめられている。すくなくとも僕には、そのように感じた。( 映画を観ていただくと僕が言わんとしていることがより伝わるはずです )

途中からは涙を拭うこともやめて、ただ涙が流れるに任せた。

僕らは大なり小なり、自らの内に秘めたる闇を抱えて生きている。それに向き合う義務はない。見て見ぬ振りをして、もしくは存在していることを認識していたとしてもやり過ごして、生きることだってできる。

その闇に足を踏み入れ、格闘をしたならば傷つくだろう。無傷ではいられない。致命傷を負う可能性だってある。だからといって、その見返りが素晴らしいものであるかどうか、もしくは必ずしも見返りがあるなんていう保証もない。

ただ、そうした先にしか見ることができない景色があり、その先にしか生み出すことができない何かがあると信じている。

個人的には年越しを迎えるこの時期に、クイーンに、フレディ・マーキュリーに重たく希望的な宿題をもらった気分である。ただ、このnoteはできる限り正直なことを書くと決めているので、書けるギリギリの内容を書くことに挑戦したつもりだ。あーあ、年末っぽくない。

追伸、、、

気になった方はぜひ劇場に足を運んでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?