母を殺した女子高生

はじめて自分の母親を殺してしまったことに気がついたのは高校生の頃だった。

それから約10年、私は母を殺し続けてきた。

実は、母が殺されるのはこれが初めてではない。

1度目は、高校生の時。通学中に車に轢かれて殺された。

それから生まれ変わり、妻になり、母になった。

そして、今度は娘に殺された。

私はじわりじわりと、母を殺し続けた。

小さな両手で母の首元を掴み、ゆっくり、ゆっくり、何年も圧を加え続けてきた。

私がこの手で母を殺めたのだ。

私は犯罪者なのだ。

高校生の頃、私は本気でそう思っていた。

後に私の母となる少女

1度死ぬ前の母は、歌が好きな明るい少女だった。

3人きょうだいの長女として生まれ、元気に育っていった。

ところが、高校3年生の春、通学途中に車に轢かれ、病院に運ばれた。

少女は眠り続けた。

少女の母は毎日、病室の枕元で娘の好きだった音楽を流し続けたが、少女が反応することはなかった。

意識が戻らないまま3ヶ月。

少女の両親が、ひょっとしてもうダメなのではないかと思い始めた頃、少女は目を覚ました。

しかし、少女は以前までの少女とは違っていた。

生まれ変わったのだ。

母

生まれ変わった少女は、後に妻になり、私を産んで母になった。

母は生まれ変わったとき、少女だった頃と変わってしまった部分が3つある。

1つは、身体の右半分が動かしにくくなってしまったことだ。

以前は新体操、バレエ、ジャズダンスと身体を動かすことが大好きだったが、今ではただ立っていることすら危なっかしく、まだ若いがシルバーカーを使って歩いている。

2つ目は、高次脳機能障害だ。脳に損傷があった際に現れる症状や障害の総称を表す言葉で、母の場合は特に、記憶力、判断力、注意力などが1人で生活するのに十分とは言えない。

3つ目はアルコール依存症だ。

母は夕方になると、台所で隠れて酒を飲んでいた。

母と幼い私

私は幼い頃から気がついていた。

母は、父や周りの大人となにかが違う。

父が作ってくれたココアは甘くておいしいのに、母が作るとほとんど味がしなくてまずかった。母は正しい分量でココアの粉とお湯をまぜることができていなかった。あまりのまずさに、母がこっそり毒を盛っているんじゃないかと思っていた。

母は絵本の読み聞かせが下手だった。文字は読めるが、今読んでいる行がわからなくなり、数行飛ばして読んでしまうのだ。話のつながりがおかしければ気がつきそうなものだが、母は全く気がつかずにそのまま読み進めた。

母に近くに来て欲しくて、「ママ、はやくはやく!」と声をかけた。すると、母は「ママは走れないんだよ。」と言った。ふーん、ママって走れないのか、とこの時初めて知った。手遊びも母はなかなかうまくできず、一緒に楽しむことはできなかった。

母は、私におつかいを頼むことがあった。私はまだ三輪車にも乗れず、キックボードを漕いでおつかいに行っていた。時には、母が飲むための酒を買うこともあった。当時は意外と普通に買えたのだ。私がおつかいに行っていたことを父は知らなかった。

たまたま父が車で家に帰ってくる途中、小さな女の子が道を1人で歩いていて、よく見るとそれが我が子だったということで、私がおつかいに行っていたことが発覚した。

母は幼い子どもを1人にしたら危ないということも判断できなかったのだ。父は母をこっぴどく叱った。

ある日、私は近所に生えていた木から落ちたつぼみが、「ブドウに見える!」と言って家に持ち帰り、おままごとをした。そのままつぼみを置いたままにしていたら、翌朝、母が味噌汁の具にして食卓に並べてきた。

私でさえ、スーパーに売っている食べられる野菜と、その辺に生えている草木は違うものだとわかるのに、母はわからなかった。

父は「お母さんはわからないんだから、家の外の物を家の中に持ってきてはダメ!」と私を叱った。

母は酒を飲むと別人になった。別人というか、もしかしたらあれは人ではなかったのかもしれない。ただでさえ会話が成り立っていないのに、さらに話は通じなくなるし、ろれつが回っていないので何を言っているかわからないし、目もどこを見ているのかわからなかった。元々おぼつかない足取りがさらにフラフラになって、時折、ドーン!と大きい音を立ててひっくり返っていた。

幼い私はあまりの怖さに泣いてしまった。すると、「なに、ないてんだよ」と母が話しかけてきたので、「おかあさんがおさけをのんでるから」と答えたら、「のんれねぇよ、うるへぇな!」と返ってきた。

ああ、この人、嘘をつくんだ。お酒を飲んでいることは子どもの私が見てもわかるくらい明白なのに。怖い獣から守ってくれる優しい母はそこにはいなかった。

母は時々、少しおかしい人だったけれど、それでも幼い私は母が好きだった。

しかし母は、私が大好きな母のために書いた手紙も、作ったプレゼントも、次の日には忘れてしまう人だった。

母と小学生の私

母は私が小学校に上がっても、相変わらずおかしかった。

母と買い物に出かけると、母はまっすぐに家に帰らず、洗濯物もないのにずっとコインランドリーにいた。私も母と一緒にずっといたが、今思えば、あれは一体、何の時間だったのか。

もしかしたら、麻痺している右半身を引きずって歩くことが大変で、休憩の時間だったのかもしれない。もしかしたら、なにかすぐに家に帰りたくない事情があったのかもしれない。本当のところはわからないが、変わった親子がずっとコインランドリーにいることは有名だったらしく、「あら、またいるのね。」と知らない人に声をかけられることもあった。

近所の公民館で、全く知らない高校生のブラスバンド部の練習に乗り込んでいくこともあった。母は、それが練習ではなく、発表会だと思ったようだ。私は、なんとなく発表会とは雰囲気が違う気がしたが、母がそこにいていいというなら、いてもいいのだろうと、一緒に隣で演奏を聴いた。母は大盛り上がりで、「イェーイ!」と声援を送っていた。顧問の先生と思わしき人は戸惑っている様子だったが、結局、部員の知り合いかなにかだと思われたのか、追い出されなかった。

母は社会のルールやマナーを守ることが苦手だった。図書館やバスの中など、静かにしなくてはいけない場所でも大きな声で話した。すれ違った人を指さし、「見て!あの人ハゲだよ!」と笑うこともあった。公共の場でトイレの順番が待てずに、鍵が掛かっている個室のドアをドンドンと叩いてしまうこともあった。そんな場面に居合わせる度に、とても気まずかった。

この頃から、母は家の中では少しおかしいくらいだけど、社会に出たらだいぶおかしいと思われていること、私も一緒に“変な親子”と思われていることに薄々気がつき始めた。

母と中学生の私

中学生になると、私は途端に忙しくなった。4時に起きて勉強して、5時から6時くらいまでランニングをして、朝ご飯を食べて、7時から部活の朝練。19時前に帰ってきて、夕飯を食べて、学校の勉強をして、塾の勉強をして、筋トレをして、それから英検の勉強をしたり、作文や絵画のコンクールの応募作品を作ったり、学校行事の準備をしたりして、0時までに寝ない日も多かった。

それだけ自分を追い込んでも、まだ私には時間が足りなくて、やりたいことがたくさんあった。

一分一秒も無駄にできない私の前を、母がのそーっとナメクジのようなスピードで通過する。

「遅い!邪魔!自分がとろいのわかってるんだから、私がいなくなってから通ればいいでしょ!」私は常にイライラしていた。

母は行く先々で私の邪魔をした。

私は早く朝ご飯が食べたいのに、母はそんなことなどお構いなしで、もたもたとコーヒーを入れようとして台所を占拠している。自分が娘の邪魔になっていることには全く気づいていない。私はしびれを切らし、「ああ、もう、貸して!」と母からコップを奪い取り、コーヒーを入れて渡してやった。

洗濯物がティッシュまみれになっていることもよくあった。特に急いでいる日に限って。「もう、最悪!」と言いながら、なんとかガムテープやコロコロで応急処置を試みるも、学校で友人に「なんかついてるよ」と指摘されてしまうこともあった。

母は母なりに掃除をしているつもりのようだったが、かえって汚れを広げているだけだった。掃除をしてもしても、また母が汚してしまうので、いつからか掃除をするのは諦めた。絶対に友人を呼べない汚い家に住んでいることはコンプレックスだった。洗い物も下手で、まずスポンジを油汚れにいきなり突っ込んで汚してしまい、そのスポンジで皿を洗うので皿がみんな油まみれになってしまった。

母の料理は基本的に食べられたものではなかった。生焼けだったり腐っていたりすることはしょっちゅうなので、口に入れる前によく確認しなくてはならなかった。

調理法も大体間違っていた。母は焼きそばを作るとき、なぜか蒸し器を持ち出してきて、焼けばいいだけの袋入りの麺を蒸した。それを低温の大量の油の中に放置し、そこへ具材を入れて完成。当然、低温なので具材は生焼けだった。麺が油でベタベタしていて気持ち悪かったので、捨ててしまおうかとも思ったが、我が家は裕福ではないので食べ物は大事にしなければと思い、よく洗って作り直した。

母の言っていることはいつも意味不明だし、しょうもなかった。「ペンギンは魚だから、卵からは産まれないんだよ。」「おしっこは我慢するとうんちになるんじゃないの?」忙しい私はいちいち訂正するのが面倒になり、次第に母を無視するようになった。

それでも母は自分が娘に疎ましがられていることに気がつかないので、めげずに延々と話しかけてくる。「ねぇ、来年は猫年だよね、ねぇ!」。これを完全にシカトするのもなかなか難しい。「うるさい!少しは黙ってろよ!」チッ。つい反応しちまった。いちいち気にしないようにしようと決めていたのに。

もし余裕があれば、「どうして猫年だと思ったの?どうやって干支が決まったか知ってる?」とゆっくり話ができたのかもしれない。

でも、いちいちそうやって対応していたら、家にいる時間のほとんどを母のために費やすことになる。

そしたら私の人生はどうなる?お母さんは別に何もしてなくても生きてられるけど、私は勉強もして仕事もしなきゃ生きていけないのに。

孤児院にいる赤ちゃんを話しかけずに育てたら、すぐに死んでしまったとかいう有名な実験がある。母は赤ちゃんではないけれど、無視し続けたらいずれ死んでしまうんだろうか。そしたら私は殺人犯だ。

母のアルコール依存は悪化し、とうとう病院を受診した。投薬治療が始まったが、本当に薬を飲むだけだった。

私は中学生ながらに、アルコール依存はなにかアルコールに頼ってしまう原因があるのではないか、そこを解決しなければ根本的な治療にはならないのでは?と思っていた。

そして、母がアルコールに依存してしまうのは自分のせいかもしれないとも思っていた。私は自分のやるべきことを優先して、母を無視していたが、学校から帰ってきたらもっと一緒にいてあげれば、酒を飲まないんじゃないか。母のやろうとしてることを先回りしたり、母がやったことを認めずにやり直したりするんじゃなくて、母と一緒にいろんなことに取り組んであげた方が良いんじゃないか。

若くして身体も頭も思い通りに動かなくなって、知らない土地に嫁いできて、それだけでも大変なのに、娘は小さいうちから自分よりなんでもよくできて、自分は置いてけぼりで、娘には邪険にされて…。私だったら自分はこの世にいらない存在なんじゃないかと思い始めるだろうし、酒も飲むだろうと思った。そんな母にもっと思いやりをもって接するべきだろうと何度も考えた。

でも私にはそんな時間はない。

だから、別に薬で治療できるならそれでいいや。

私は開き直り、自分の罪から目を背けた。

治療が始まっても、時々母は酒を飲んでいた。2階の自室で勉強していると、時折、ドスン!と大きな音が聞こえた。ああ、転んだな。とは思っても、わざわざ助けに行くことはしなかった。

母は時々、ひとりでシルバーカーを押して買い物に出かけた。

家に母がいないと、静かになり、居心地がよかった。

どうせお酒を買いに行ったんだろう。母はひとりでスーパーに行くと、何をしでかすかわからないので、本当ならばついていくべきだ。でも、せっかく家の中が静かになったのに、このチャンスを逃す手はない。わざわざ母についていってトラブルに巻き込まれるより、家で勉強していた方がいいに決まっている。なるべく母が早く帰ってこないことを願った。いっそのこと、また車に轢かれて今度こそ帰ってこなければいいのにとさえ思っていた。

我が家では、学校からの書類は父が確認する。

私は学校から帰ったら、確認して欲しい書類をリビングの父の席に置いておく決まりだった。

その日は学期末だったので、通知表や、部活やコンテストでもらった賞状を父に見せようとテーブルに置いた。それがなんと、母にコーヒーをこぼされて大きな茶色いシミだらけになってしまった。せっかくの賞状が汚れてしまったのも悔しいが、なにより、休み明けに学校に提出する通知票を汚されたことに腹が立った。私は提出物の管理をきちんとできる人間でありたかったのに。これでは、だらしがない人間だと思われてしまう。最悪だ。

その日の夜、私は自分の勉強机の上に一枚のチラシが置かれているのを見つけた。白い面を見ると、震えていてほとんど読めないような字で「ゆいへ ごめんなさい」と書かれていた。謝ったって、次の日には忘れてるくせに。余計に腹が立ったので、ぐしゃっと丸めてゴミ箱に投げ入れた。

母と高校生の私

勉強は中学の時より難しくなって、ついていくのに必死だった。

母は相変わらずだし、私も相変わらずだった。

ある日の倫理の授業。

倫理の先生は自由人というか、授業中に完全に自分の世界に入ってしまう人だった。黒板は彼のキャンバスと化し、板書が収まりきれないこともあった。ほとんどの生徒は置いてけぼりをくらい、ついていくのを諦めていた。

私もご多分に漏れず、とりあえず必死で板書をノートに写すが、思考はどんどん授業から乖離していった。

生きているとはどういうことだろう。そこに存在しているということだろうか。話さなくても、動かなくも、存在しているということ。死んでしまうと、そこに存在していないような、そんな感じがする。

母と、母に生まれ変わる前の少女は同じ人物だろうか。少女は母の中に存在しているのだろうか。わからない。

だけど、母が母として存在し続けているのか、時々わからなくなる。

自分が言ったことすらすぐに忘れてしまい、数分前の母と現在の母が連続した1つの存在ではないように感じる。

さっきまでいたお母さんは一体どこへ消えてしまって、今いるお母さんはいったいどこから来たのか?とさえ思う。

何が、母を母たらしめているのか。やはり、 “母”であるということだろうか。いろいろなことを忘れてしまう母だが、家事については、そういう風に誰かにプログラミングでもされているかのように同じ失敗を繰り返しつつも、毎日続けている。

私はこれまで母に家事をしないで欲しかったし、母のやった家事をやり直すこともあった。母が母として存在するための営みである家事を、私が取り上げたり、やり直したりすることは、母の存在を否定することになるのだろうか。母としての役割がなくなった母には、我が家での存在意義があるのだろうか。

そんなことをぐるぐると考えているうちに、チャイムが鳴った。

次の時間は生物だった。

人間は、電気信号で身体を動かしているそうだ。電気で動くって、なんだかロボットみたい。人間とロボットは何が違うんだろう。

よくロボットには心がないと言われる。いいな、それ。私もロボットになりたい。お母さんに怒ったり悲しんだりするの、もう疲れたし、ロボットみたいに動けたら、お母さんのことなんて気にしないでなんでも完璧にこなせるのに。

結局、その日は学校が終わってからも、ずっといろいろなことを考え続けてしまった。

そして眠れないまま午前4時20分。もう寝るのは諦めた。のそのそと起き上がり、電気をつけて、学習机にノートを広げた。

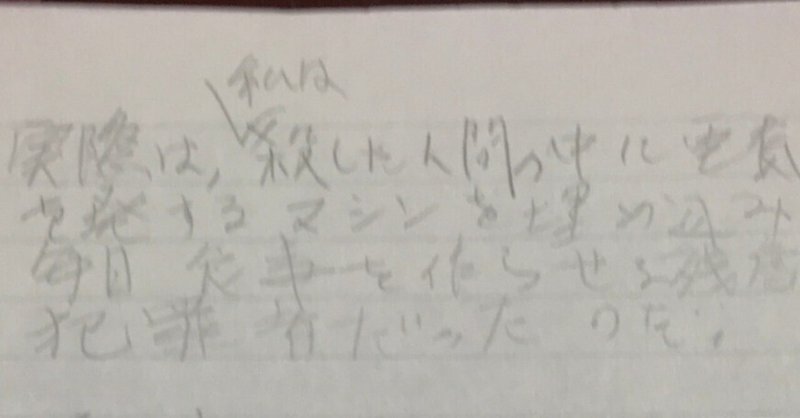

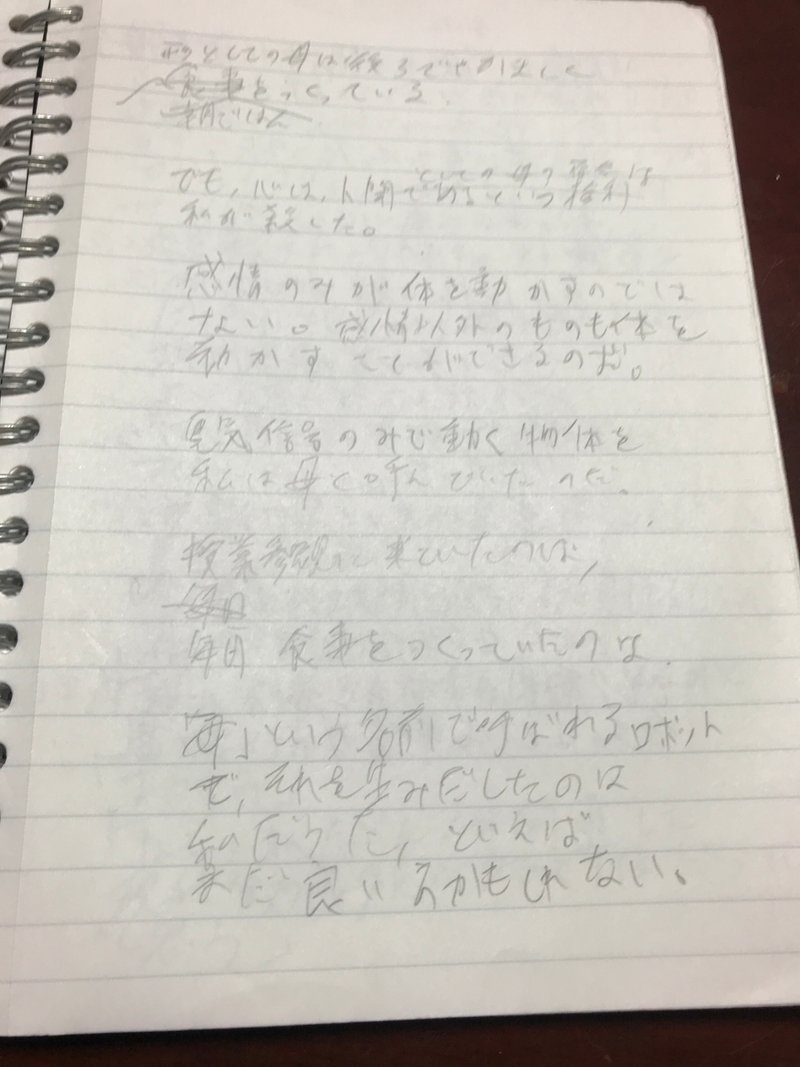

私は母を殺した女子高生

形としての母は後ろでやかましく朝ごはんをつくっている

でも、心は人間としての母の存在は私が殺した。

感情のみが体を動かすのではない。感情以外のものも体を動かすことができるのだ。

電気信号のみで動く物体を私は母と呼んでいたのだ。

授業参観に来ていたのは、毎日食事をつくっていたのは、

「母」という名前で呼ばれるロボットで、それを生み出したのは私だった、といえばまだ良い方かもしれない

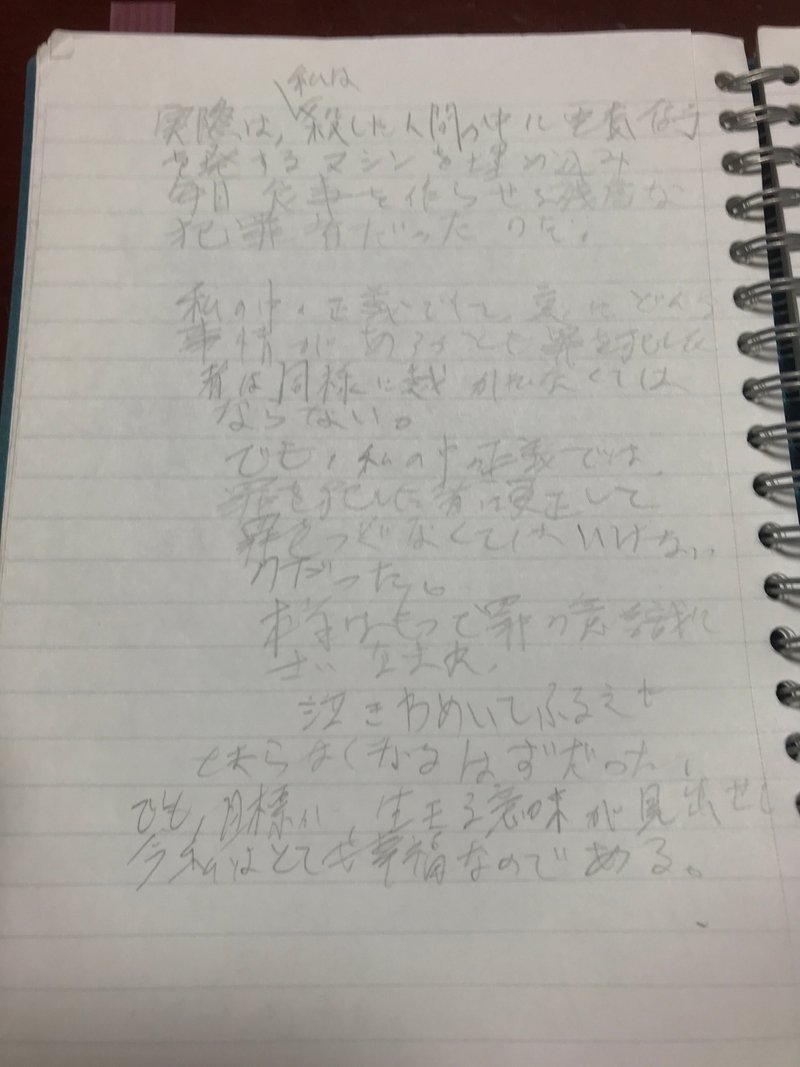

実際は、私は殺した人間の中に電気信号を発するマシンを埋め込み毎日食事を作らせる残虐な犯罪者だったのだ。

私の中の正義では、裏にどんな事情があるとも罪を犯した者は同様に裁かれなくてはならない。

でも、私の中の正義では罪を犯した者は更生して罪を償わなくてはいけないのだった。

本当はもっと妻の意識たさいなまれ、泣きわめいてふるえてとまらなくなるはずだった。

でも、目標が生きる意味が見いだせて今私はとても幸福なのである。

私の人生は、しょく罪のためにあるのだ。

我が家の家事は、リハビリも兼ねて母の役割としてきたが、とにかく全部やり直しが必要だった。いっそのこと全ての家事を私がやってしまってもよかったが、母の役割を全て奪っていいのかわからなかった。結局、母がやった家事をなかったことにしているので、母はいなかったことにしているのも同然だったけど。

母の言うことは無視し、口を開こうとすれば「うるさい」と制止し、母の存在がないかのように振る舞ってきた。

母はなんで生きているんだろう。仕事もしてないし、私の世話を焼いてくれるわけでもないのに、母から母親としての役割を取ったら本当に何が残るんだろう。

母は私の関わり方次第では、母として生きられたのかもしれない。

でも、私は母が母として生きることを拒んだ。私の行動のひとつひとつが、母から母としての人生を奪っていた。拳銃のように一発ではなく、真綿で首を絞めるように、私はじわじわと母を殺していたのだ。

そして、ついでに自分も殺すことにした。殺人犯の私には生きる価値はない。子どもの私は私が殺したからもうここにはいない。

いけないことだろうか。つらいことだろうか。

いや、所詮、あんなのただの電気で動いている塊だ。母親じゃない。人間じゃない。ロボットだ。私もそうだ。人間じゃないから、別に母を殺したってなんとも思わない。

でも、母を殺したことを周囲にバレるのはいけない気がする。私は母思いの優しい娘だと思われていたい。

そうだ。ロボットの周りに母の皮を被せてしまおう。事故でプログラムにエラーが起こったロボット。あのロボットがやることは全部プログラムの誤作動なだけ。母のせいじゃない。

もういないけど、本当の母はもっと私に優しいはず。記憶力がないのも、酒がやめられないのも、邪魔してくるのも、ただの電気信号。母が私を愛してないからじゃない。

ついでに私も、殺してきた自分の皮を被って、中身がロボットだとバレないように暮らそう。そうしなければ、人間の世界でうまく生きられないから。母を殺した罪悪感に耐えられないから。

でも別に、ロボットだったら生きるとか死ぬとかとかないのか。私もロボットだから心が痛まないけど、母だってロボットなんだから別に私に粗末に扱われても何も感じていないだろう。そう思うことにしよう。

私は母に生まれ変わり、母は子に生まれ変わった

でも、もし、この先また人間として生きたいなら。

母を人間に戻したいなら。

本当は母を愛したかったし、母に愛されたかったと認めるなら。

私は贖罪をして生きていかなくてはならない。

自分の人生の残りを母の人生に変えて生きていかなくてはならない。

そう気がついてから10年。

母のロボットは、母の振る舞いをすることをやめた。

私のロボットも、私として振る舞うことをやめた。

そして2人は生まれ変わった。

「ゆいー、ゆうはんはー?まだー?」

「もうちょっとだから座ってて!」

私は母になった。

母は子どもになった。

「これ、きょう、しごと(デイサービス)でつくったの!みせてあげる!」

「そっか。よかったね。」

いつかまた、私は子になった母を殺してしまうかもしれない。

そうしたら私は母ではなくなるし、母も子ではなくなる。

母は、私は、次は何に生まれ変わるのだろう。

次こそ、仲良しの母娘に生まれ直したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?