幽霊に憑かれたアルバム―cero『e o』

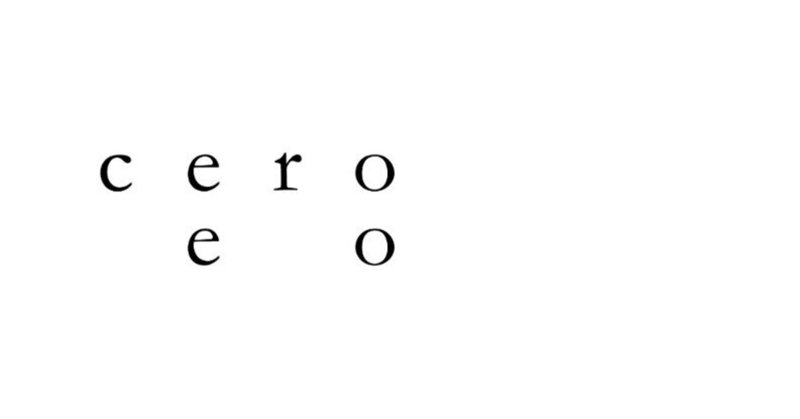

ceroの5thアルバム『e o』のタイトルは、「cero」から子音を取り除き母音だけを残している。

(c)e(r)o。

「c」と「r」は見えなくなっている。けれども消滅してしまったわけではない。見ることはできないし存在はしないが、気配だけはするので存在しているかのようにも感じられる存在。『e o』はこの非現前と現前の間にある「幽霊」へとわたしたちの思考をいざなう。

1.記憶

アルバムは「Epigraph」で幕を開ける。断片的な情景が淡々と描写されていく。アルバムアートワークのモチーフになっている一節を引用しよう。

レモン色の彗星が空にひとつ

奇妙なシーンに涙が零れる

DNAに書き込まれたバグ

この歌詞をここでは、デジャヴ、すなわち、存在しないはずの記憶が存在していたかのように感じる錯覚について書いたものと読みたい。

「存在しないはず」の記憶。しかし、たんに忘れているだけかもしれないし、抹消したい記憶として思い出さないよう無意識的に抑圧しているのかもしれない。それがふとしたきっかけに蘇ってきた。だから自分のDNAに書き込まれていたバグのようだ、と形容している。

デジャヴは「Cupola (e o)」にも登場する。

焦げつく薫り 何度目かのデジャヴ

振り向く前に揮発する記憶

ここでは思い出すことができない。思い出そうとはするのだが、その瞬間に「揮発」してしまう。電源につながれている限りにおいて記憶を保持できるメモリを揮発性メモリと呼ぶが、人間の記憶域は電源につながれていても揮発してしまう、信用ならないメモリである。

「Fuha」は、悪夢にうなされ「フハッ」と汗だくになり目覚めては、また悪夢に戻ってしまう。そのような曲である。

夢で起こったこと忘れた

闇に放った言葉捨てたくて

夢で起こったこと忘れた

この世にたった一人

ストレンジ・ストーリー

悪夢の痕跡は強く、何か強烈な夢を見たという感覚だけが残っている(「瞼に染み憑いた悪夢の跡」)。しかし、内容は思い出せないし、思い出したくもないのだろう。夢の内容は目覚めるとだいたい忘れてしまう。

「ストレンジ・ストーリー」は、歌詞に則せば「身に覚えのない記憶」と言い換えられるだろう。夢は前日の記憶などの材料に変形や圧縮が行われて作られる。変形され見知らぬ(strange)状態になってしまった記憶は、自分のものとは思えないような不気味な(strange)物語である。

さて、ここまで『e o』の記憶に関する歌詞をいくつか拾ってきた[*1]。いずれも人間の記憶の不完全さの表現として解釈できる。では、これら記憶の不完全さはいったい何を意味するのだろうか。

(*1)『e o』に限らず、ceroは記憶に関する歌詞を多く書いている。特に3rdアルバム『Obsucre Ride』ではテーマのひとつになっている。例を挙げれば、「今何か思い出しそうになった/なんだっけ… これがデジャヴってやつなのか」(ticktack)、「どこか別の世界での約束 どうしても思い出せない」(Roji)などである。そして最後の「FALLIN'」は「思い出せる…?」で終わる。4thアルバム『Poly Life Multi Soul』の「レテの子」には「忘却(レテ)の水は飲まない」という歌詞がある。

2.郵便

ひとの記憶はいいかげんである。この当然の事実から思考を展開するために、批評家・東浩紀の著作『存在論的、郵便的』を参照しよう。フランスの哲学者ジャック・デリダの謎めいたテクストを読解している同書は、コミュニケーションの失敗(誤配)を主題のひとつとしている。ここでいうコミュニケーションとは、他人との会話だけでなく、ひろく情報の伝達一般を指している。

東は、デリダのテクストに「手紙」や「配達」などの「郵便的隠喩」が一貫して登場することに着目し、デリダにおけるコミュニケーションの考え方を「あてにならない郵便制度」と表している[*2]。どういうことか。

情報の伝達には、文字や音など何らかの媒介とその伝達経路が必要となる。発信者からの情報がメディアに刻まれた時点で物質性をもつ。その物質性を持つことではじめてコミュニケーションが可能となるが、それと同時に、情報の受け取られ方のコントロールを完璧に行うこともできなくなる[*3]。郵便的隠喩に置き換えれば、郵便制度(ネットワーク)における手紙(情報)の配達事故(誤配)の可能性は排除できない。一回一回の配達において、その伝達経路の脆弱さゆえに、郵便物が行方不明になってしまうことがありうる[*4]。大雑把ではあるが、これが「あてにならない郵便制度」あるいは「郵便」の考え方である。

これを記憶に当てはめればつぎのようになる。現実的な感覚に則せば言うまでもないが、過去の自分から現在の自分へ向けた手紙=記憶は、そのすべてが届かなかったり、届いた手紙の差出人が別人であったりする。自らの記憶のすべてを完全に思い出すことはできないし、記憶が不正確であったり、他人の記憶を自分のものと思い込んでいたりもする。伝達経路(ニューロンのネットワーク)の脆弱性ゆえに誤配可能性は避けられない[*5]。

前節の問いに答えよう。記憶の不完全さを表す歌詞の意味するところとは何か。以上の郵便の考え方を踏まえれば、これらはまさに誤配可能性、あるいは「行方不明の郵便物」を意味する。「デジャヴ」は間違って届いた手紙であり、「揮発する記憶」は届かなかった手紙であり、「ストレンジ・ストーリー」は一部が損傷していたりほかの手紙と混同されたりした手紙である。

では、これら「行方不明の郵便物」はどのような問題へとつながるのだろうか。手掛かりとして、再び「Fuha」の歌詞を参照しよう。

前節で「Fuha」から引用した箇所には「この世にたった一人」という歌詞がある。ここでは、「ひとりぼっち」というよりも「この世にたったひとりしかいないこの私」、つまり、自己同一性のことを意味しているものと解釈してみたい。そしてその同一性を脅かすのが、夢に混じる身に覚えのない記憶(ストレンジ・ストーリー)=「行方不明の郵便物」である。夢と現実が混ざり合ったような経験を描いている「Fuha」において、夢=ストレンジ・ストーリーが現実=アイデンティティを揺らがせる、と読むのは不自然ではないだろう。

ならばどのようにして行方不明の郵便物は同一性を脅かすのか。一回一回の配達において、経路の脆弱性により確率的に生じる「行方不明の郵便物」。その性質はつぎのように説明される。

行方不明の手紙は「デッド・レター」と呼ばれるが、決して死んでいるわけはない。それはある視点(コントロール・センター)から一時的に逃れただけで、いつの日か復活し配達される可能性がつねにある。とはいえ、その日が来るまでは(来るかどうかも分からないのだが )行方不明の郵便物は確かにネットワークからの純粋な喪失、死としてのみ存在する。

こちらからその存在は見えないが、完全に消滅したわけではなく、潜在しつつ再配達される=回帰するかもしれない。この非現前性と回帰の可能性が同一性を脅かす。

どういうことか具体的にみていこう。東はデリダの難解なテクストの典型として「割礼告白」を例に挙げている。自伝的なテクストではあるが、断章内はピリオドなしで文が続き、得体の知れない隠喩が頻出するという、およそ自伝とは言えないような奇妙な形式を取っている。「割礼告白」について、東はつぎのように述べている。

デリダが企図した「割礼告白」とはむしろ、語り直すことで自分の同一性が揺らぎ、記憶の不確定性、伝達経路の脆弱さが明らかになる経験を指している。

一般に自伝や告白は、誕生からの記憶をあますところなく語り直すことで、あらためて自己同一性、すなわち、「たとえどれだけ性質が変わっても『私は私である』ということ」[*6]を確認するものである。これは情報が発信地での状態と同じ状態で届くこと、つまり事故のない完全な郵便制度を前提としている[*7]。

しかし繰り返すように、語り直すという行為、すなわち、記憶を完全に遡行することには、伝達経路の脆弱さゆえにつねに失敗に曝されている。思い出せなかったり、記憶が不正確であったりする。「行方不明の郵便物」=思い出せない記憶が生まれ、いつの日か回帰する=ふと思い出すかもしれない。となれば、人生をひとつのまとまりとして一挙に掴み切ることはできない。あるいは、掴み切れているのかどうかその時点だけでは確証が得られない。あるひとつの地点からの統御を逃れ、遅れてやってくるかもしれないデッド・レターは、このようにして同一性をたえず脅かすものとして機能する。

ここまでを要約しよう。『e o』の歌詞にもあるように、わたしたちは自分自身とさえ情報=手紙を正確に配達することができない。東によればコミュニケーションはその伝達経路の脆弱さゆえにつねに誤配可能性に晒されている。その誤配から生じる行方不明の郵便物は、「この世にたった一人」という自己同一性を脅かすものとして機能する。

(*2)東浩紀『存在論的、郵便的』、新潮社、1998年、84頁。

(*3)同書、157頁参照。「物質性」とは「エクリチュール」のことである。エクリチュール論については同書第1章を参照。

(*4)同書、83-88、110-119頁参照。

(*5)同書、86-87頁参照。

(*6)同書、82頁。

(*7)同書、84頁。

3.幽霊

ここでデリダ自身にとってのアイデンティティの問題を導入し、さらに議論を進めよう。東は、デリダのインタビューの内容に触れ、つぎのように記している。

同一性を持ちたくないわけではない、とデリダは明言している。しかし彼には幽霊の声(叫び)が聞こえる。それは彼の同一性が決定された瞬間の、偶然性と複数性の記憶である。

引用箇所に登場する「幽霊 revenant」は、郵便とならび『郵便的』において中心的な位置を占める隠喩である。文字通りには「再来する revenir もの」という意味であり[*8]、前節で確認した行方不明の郵便物と等しい語である。すなわち、死んでいて見ることはできない非世界的な存在だが、繰り返し回帰し気配だけはする、そのような不気味な存在である。以降、前節まで「行方不明の郵便物」と呼んできた非世界的存在は、「幽霊」と呼びかえる[*9]。

ではデリダに聞こえる「幽霊の声」とは何か。たとえばデリダという人物は、「アルジェリア人夫妻の息子として生まれ、教育機関に通い、エコール・ノルマルでドイツ哲学を学んだ」。けれどもこのような諸性質をすべて持たなかったとしてもデリダはデリダでありうるし、すべてを持っていたとしてもデリダがデリダでなかったことはありうる。つまり、デリダがデリダであるのは偶然であり、他にも複数の可能性がありえた、ということである。「幽霊の声」あるいは「彼の同一性が決定された瞬間の、偶然性と複数性の記憶」とは、そのありえたかもしれない可能性のことを指す。「デリダは自分が今のデリダになっている、その偶然性が忘れられない」のだ[*10]。

偶然性と複数性について、本来であれば固有名論(固有名は確定記述に還元されない)を続けるべきだが、思考実験的な感が否めない。よって、より経験的に分かりやすい説明を東の別の著作『ゲンロン0 観光客の哲学』に求めたいと思う。『存在論的、郵便的』の約20年後、2017年に出版されたものだが、東の問題意識は引き継がれている。

東は『観光客の哲学』第5章「家族」において家族の偶然性を論じている。その考えはこうだ。生まれてきた子がその子であるのは、その子の両親からその子が生まれているからである。子からすれば親は絶対的かつ必然的である。一方で両親からすれば、その子が生まれたことにはなんの必然性もない。つまり偶然である[*11]。

もし彼ら[両親]が異なった日に性行為をしていたら、あるいは同じ日に行為をしていたとしても異なった精子と卵子が結合していたとしたら、そこで生まれたのはぼくではない。[……]ぼくたちはみな、出生のときに巨大な存在論的抽選器を通過している。ぼくたちのだれひとりとして、生まれるべくして生まれた必然的な存在はいない。

ひとの誕生という一回限りの出来事とその結果が個人の同一性を作り出す。事実としてデリダはデリダである。生まれたデリダからしてみれば、自らの生は唯一であり必然でしかない。しかしその出生には必ず偶然性がつきまとう。親の立場から考えれば、子どもの存在は無数の可能性のうちのひとつでしかない。子に先立つ親という存在の視点、出来事の起きる前の時点において、未来は絶対的偶然性として立ち現れる。そしてその偶然性は、他にも無数の可能性がありえたという複数性も意味する。幽霊の声(「彼の同一性が決定された瞬間の、偶然性と複数性の記憶」)は、出来事の起きる直前の視点、すなわち、親の立場に立ったときに聞こえるのである。

以上の考え方は、出来事あるいはその集積としての歴史に応用できる。起こったことは、たとえそれが確率の低い出来事であったとしても、起こってしまった後(子の視点)からは必然に思えてしまう。この「必然に思えてしまう」ということ、事後的に出来事を必然とみなすこと、一直線に続く必然的歴史のうちに回収してしまうことは、起こる瞬間にあったはずの偶然性と複数性の忘却であり、他のありえたかもしれない可能性の抹消を意味する。こうした「かも知れない」の位相を抹消してしまう考え方をデリダは強く批判する。

ふたたび『郵便的』に戻ろう。デリダの考え方について東はつぎのように記している。

後期デリダの思考は、現前的歴史の外部、事後的にひとつのものとして捉えられる歴史から逸脱していた(かも知れない)ものへと向けられている

東はアウシュヴィッツを例に挙げ、その悲劇性をどこに見出すかという点で、一般の哲学者や芸術家とデリダとの考え方の差異を整理している。

前者は、たとえばハンスという名の少年が失われたこと、そしてそれが反復不可能であることを悲劇だとする。つまり、悲劇の絶対性を強調する。一方デリダは、殺されたのが「ハンスでも誰でもよかったこと」、言い換えれば、「ハンスが殺されなかったかも知れないこと」、さらにいえば、事件がそもそも起きなかったかもしれないこと、この偶然性にこそ悲劇性を見出す[*12]。東はつぎのように述べている。

アウシュヴィッツについてのさまざまな記録を読めば分かるように、その選択はほとんど偶然で決まっていた。あるひとは生き残り、あるひとは生き残らなかった。ただそれだけであり、そこにはいかなる必然性もない。

現実的には歴史はひとつしかない。「私たちは世界をつねに『後』から、ひとつの歴史として、つまり過去 - 現在 - 未来の連鎖としてしかとらえることができない」[*13]。けれどもデリダはそこに抗する。ひとの出生と同じように、歴史的な出来事にも同一性を拡散する幽霊が取り憑いていると考える。「かも知れない」の位相を抹消した直線的時間性につねに疑いを挿し入れていく。事後的に必然に見える歴史に取り憑く無数の「かも知れない」=幽霊の声を聞き取る。

『e o』のなかでも幽霊の声は聞こえるだろうか[*14]。「Solon」にはつぎの歌詞がある。

月を孕んだままの地球には

別の姿かたちの僕らが

忘れるはずもないメモリア

そこら中屍のビーチ

タイトルの「ソロン」は、ニール・F・カミンズが唱えた、月が生まれていなかった場合の地球(+月)のことを指す[*15]。わたしたちの住む地球という星もまた偶然の産物である。「月を孕んだままの地球」とは、まさに地球に取り憑く幽霊である。もしも地球がソロンであったなら「別の姿かたち」をしていたかもしれない。その「かも知れない」の記憶=「メモリア」は、デリダの言葉を借りれば、「決して現前したことのない、そして今後も決して現前することのない『過去』」[*16]である。幽霊は、歴史が現実化しひとつに定まった後に遡行的に見出されるものであるからだ。その現前したことのない、つまり、覚えているはずもない記憶を呼び覚まし、「忘れるはずもない」と歌っているのだ。

要約しよう。本節では、前節で扱った行方不明の郵便物と自伝におけるアイデンティティの問題を、ひとの出生における偶然性と複数性というより経験的な問題へと変奏した。さらにアウシュヴィッツを例に、歴史的事実に取り憑く幽霊=直線的歴史から逸脱する「かも知れない」の考え方を確認した。

この論考の冒頭に結論(のようなもの)はすでに記してある。『e o』は幽霊へとわたしたちの思考をいざなう、というものだ。「Solon」にみられるように、すでにここまでの議論で、簡単にではあるが結論へと一応達していると思われる。しかし、もっとも重要な曲「Angelus Novus」にまだ触れられていない。そもそもこの論考は「Angelus Novus」とベンヤミンの「歴史の天使」論の読解が出発点となっている。インタビューで作詞を担当した髙城晶平が話しているように[*17]、アルバムの最終曲「Angelus Novus」は、ベンヤミンの「歴史の天使」論を下敷きにした楽曲だ。この論考は『e o』の歌詞を哲学的に考えているが、アルバムの歌詞から哲学的思想への接続は「Angelus Novus」なしにはありえなかった。それゆえ残るふたつの節では、ベンヤミンの歴史哲学を参照しつつ、幽霊の問題を「Angelus Novus」において考えたいと思う。

(*8)『存在論的、郵便的』、54頁参照。

(*9)同書において「行方不明の郵便物=幽霊」と直接的に書かれている箇所はない。両者はそれぞれ異なる隠喩系に属すからである。とはいえ、たとえば次の記述から論理的に導くことは十分にできる。「幽霊、つまり『死んだ=行方不明な dead』存在が潜在的に存在し続ける空間。私たちは以後それを、『デッド・ストック空間』と呼ぶことにしよう。その空間は[……]『送付』では行方不明の郵便物が蓄積される Dead Letter Office を隠喩として語られている。それは、幽霊=再来するもの(revenant)について思考するためには不可欠な契機である。逸脱したものが留保される空間の導入こそが、その回帰を可能にするはすだからだ。」(同書、169頁。強調を削除。)

(*10)同書、70頁。

(*11)東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』、ゲンロン、2017年、216-219頁。家族については偶然性のほかにも強制性と拡張性というふたつの特徴を挙げ、家族という概念を哲学的に練り上げようとしている。第5章を参照。なお頁番号と章番号は2023年に出版された増補版とは異なる可能性がある。

(*12)『存在論的、郵便的』、60-61頁。

(*13)同書、58頁。

(*14)本論考は『e o』について論じることを目的としているため本文では触れなかったが、ceroと幽霊について簡単に触れておこう。まず幽霊という言葉はこれまでも使われている。たとえば「幽霊船」(Contemporary Tokyo Cruise)や「Elephant Ghost」などである。注1でも触れた3rdアルバム『Obscure Ride』は、記憶の他にも直接的に幽霊や死者(影のない人)を主要なテーマとしている。同アルバムには、幽霊だけでなく電話や手紙といったテレメディアも登場することから、明らかに『存在論的、郵便的』と相性がいい。そもそもceroの歌詞は、現実と非現実の揺らぎや想像上の別世界(パラレルワールド)を一貫してモチーフとしてきた。直接的に出てくる例としては、「わたしのすがた」の「パラレルワールド」、「Orphans」の「別の世界では」や、「Double Exposure」の「選ばなかった方角を懐かしみ続けている」などが挙げられる。『e o』の「Solon」もその延長線上にある。本文には書いていないが、「ありえたかもしれない可能性」は「パラレルワールド」とも言い換えることができる。つまり、ceroは一貫して幽霊を描いているのである。

(*15)ニール・F・カミンズ『もしも月がなかったら―ありえたかもしれない地球への10の旅』、増田まもる訳、東京書籍、1999年。

(*16)ジャック・デリダ「ラ・ディフェランス」、高橋允昭訳、『理想』1984年11月号、理想社、90頁。

(*17)音楽ナタリー「cero インタビュー|5年ぶりアルバムで手にしたシグネチャー、表現者5人のコメントで紐解く「e o」 (3/3) - 音楽ナタリー 特集・インタビュー (natalie.mu)」、2023年10月1日参照。

4.歴史

アルバムの最後を飾る「Angelus Novus」は、スイスの画家パウル・クレーの作品名 ≪Angelus Novus(新しい天使)≫ から取られている。

この作品に寄せて、クレーの友人であるドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンがいわゆる「歴史の天使論」を書いている。「歴史哲学テーゼ(歴史の概念について)」は、ベンヤミンが書いた最後のものと言われる。18の断章からなり、その第9テーゼが歴史の天使論である。先述のように、このベンヤミンの歴史の天使論をモチーフとして「Angelus Novus」の歌詞は書かれている。以下、今村仁司『ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』に依拠してベンヤミンの歴史哲学を見ていこう。なおテーゼ本文の翻訳は野村修によるものである。

第9テーゼ(歴史の天使論)はつぎのような内容である。先へ先へと進んでいく人間の歴史は、歴史の天使にとって破局(カタストローフ)の連鎖、廃墟の堆積に見える。天使は死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを寄せあつめて組みたてたい。しかし、楽園から吹きつける強風は、天使を未来へと押しやりその仕事を阻む。その強風こそ我々が進歩と呼ぶものである[*18]。

天使とは、ベンヤミン自身であり、ベンヤミンの歴史哲学を実践する者の比喩である。では、ベンヤミンの目指したこと、すなわち「死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを寄せあつめて組みたて」るとはどういうことだろうか。

まず、歴史が廃墟(歌詞の中でいえば「瓦礫」)の堆積に見えるとはどういうことか確認しておこう。歴史あるいは世界は、出来事で構成される。出来事はすべて起きてしまっているので、過去的である。よって出来事の集合としての有限的(始まりと終わりをもつ)世界あるいは歴史もまた、本質的に過去的である。そして近代経済は、有用物を新しく作り続けることで価値を獲得する。しかし同時にかつての有用物を不要な物=廃墟にしないでは、廃墟の山を作らずには、存続することができない[*19]。このような意味で、目に見えているもの、過ぎ去ったものとして現前している事象、人間の営みは、すべて廃墟とみなされる。

廃墟は、「Angelus Novus」のなかで「景色」や「瓦礫」として表現されている。

今ここにある 確かな兆しさえ

景色に埋もれていく

[……]

今ここにある かすかな救済者

瓦礫はうず高く

ではその「瓦礫」に埋もれる「死者」とは何を指すか。天使が目覚めさせたいのは、被抑圧者、敗者、歴史の影に忘れ去られた無数の名もなき人、出来事のすべてである[*20]。第7テーゼにはつぎのように記されている。

いつの時代でも支配者は、かつての勝利者たち全体の遺産相続人である。したがって勝利者への感情移入は、いつの時代の支配者にも、しごくつごうがよい。これだけいえば、歴史的唯物論者には、十分だろう。こんにちにいたるまでの勝利者は誰もかれも、いま地に倒れているひとびとを踏みにじってゆく行列、こんにちの支配者たちの凱旋の行列に加わって、一緒に行進する。

歴史とは、支配者にとっての歴史でしかない。いうまでもなく、戦いの勝利者たちが作り出していくもの、あるいは「タペストリー」(Nemesis)のように編んでいくものである。しかし引用したとおり、ベンヤミンは彼らを「地に倒れているひとびとを踏みにじってゆく行列」と強い口調で批判する。

また、ベンヤミンは「勝利者たち全体の遺産」を「戦利品」あるいは「文化財」とも呼んでいる。わたしたちが大事に保存する文化財は、「それを創造した偉大な天才たちの労苦に負っているだけでなく、作者たちと同時代のひとびとのいいしれぬ苦役にも、負っている」。このことを「文化のドキュメントであると同時に、野蛮のドキュメントでもある」と表現し、輝かしい文化が成り立つために必要な犠牲を直視する。このネガティブな部分をあらわにする仕事は「歴史をさかなですること」と表現されている[*21]。

歴史をさかなでする眼差しは、「Hitode no umi|海星の海」に多少強引にではあるが読み込むことができる。この曲は「海星の海」という漢字表記からも分かるとおり、海と宇宙を同視しているような歌詞である。排水溝の泡立ちを気象図に見立てたり、マンホールがブラックホールにつながっていたり、ミクロとマクロの視点が同居する。さて、ここでは「まつろわぬ/アノマロカリス」という部分に注目したい。その前後も含めて引用しよう。

忘れたり 崇めたり

蔑んだり 思い出したり

まつろわぬ アノマロカリス

こうしていたいだけなのに

「まつろわぬ」は「不順わぬ」「服わぬ」「順わぬ」とも書くように、「服従しない」という意味である。とくに支配者に抵抗することを表す。その抵抗は失敗に終わり結果的には服従させられた、もしくは滅ぼされた。このような含意も「まつろわぬ」にはあるだろう。たとえば蝦夷は「まつろわぬ民」と、日本神話に登場する星の神「天津甕星(あまつみかぼし)」は「まつろわぬ神」と言われる[*22]。言ってみれば、敗者の枕詞である。

アノマロカリスはカンブリア紀の海の王者であった。けれどもアノマロカリスは生き残らなかった。ただ「こうしていたいだけなのに」、表舞台から退けられた敗者である。「まつろわぬアノマロカリス」とつなげて読むならば、アノマロカリスは勝者の歴史から排除された敗者の象徴と解釈できる。

さて、歴史の天使論に戻ろう。天使は「瓦礫」に埋もれる「まつろわぬアノマロカリス」=無数の死者たちを「目覚めさせ」たいのであった。では、「目覚めさせたい」とはどういうことか。

ベンヤミンが視線を向ける死者たちは「目覚めを待つもの」とも呼ばれる。つまり、消えてなくなったわけではなく、眠っていて目覚めを待っているのだ[*23]。言い換えれば、忘却されたものたちは、まだ汲み尽くされない可能性を秘めているのである。現実には事実としてありえなかった。現前しなかった。しかし、ありえたかもしれない可能性もまた非現前的に存在する。その可能性を掬い=救い出し現在の構成要素に組み込むこと。理論的言説にすること。これが死者たちを目覚めさせること=「救済」であり、これを行うのが天使=「救済者」である[*24]。

具体例として、ベンヤミンは第14テーゼにおいて、フランス革命が古代ローマの共和制を呼び戻したことを挙げている。革命によって王政が倒され、古代ローマ共和政をモデルとした共和政になる。ひとつの出来事が真の革命になるには、過去の引用が不可欠であるとベンヤミンは言う[*25]。滅亡する運命にある古代ローマを、滅亡しなかったかもしれないものとして、同一ではないが同じものとして引用し呼び戻す[*26]。過去の事実そのままとしての古代ローマは、すでに滅亡する運命が決まっている[*27]。しかし、実際の文脈から切断され、遠く離れたフランス革命の時代という別の分脈に接木されることによって、別の可能性を生き直す。ちょうど「流行が過去の衣装を引用する」と、当時とは違った輝きを放つように[*28]。

以上の説明から、ベンヤミンの目を向ける「目覚めを待つもの」は、幽霊と等しいことが分かる。ありえたかもしれない可能性を思考する点において、『e o』と東の読むデリダ、そしてベンヤミンの三者が交差する。「まつろわぬアノマロカリス」、「かも知れない」の位相、「目覚めをまつもの」。表現こそ違えど、存在の仕方において幽霊の観念と同じものである。ベンヤミンの思考の向かう先について、今村はつぎのように説明している。

過去に「あったままの現在」を再現するのではなく、事実としては現前しなかった、しかしないのではなくて、たんに不在しているだけの「ありえた可能態」のみをめざす。

再配達を待つ行方不明の郵便物、あるいは、決して現前したことのない、そして今後も決して現前することのない「過去」としての幽霊の説明にぴたりと一致する。

(*18)今村仁司『ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』、岩波書店、2000年、第Ⅸテーゼ、64-65頁参照。

(*19)同書、179-180頁。

(*20)同書、136-137頁参照。

(*21)同書、第Ⅶテーゼ、62頁。

(*22)Weblio辞書「服わぬ(まつろわぬ)」、2023年10月1日参照。「まつろわぬ民」と「まつろわぬ神」へのリンク先も記載されている。

(*23)『ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』、137頁。

(*24)同書、124頁。

(*25)同書、第XIVテーゼ、74頁。

(*26)『存在論的、郵便的』、58頁。「同じ」と「同一的」については35頁以下を参照。

(*27)『ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』、147頁。

(*28)同書、第XIVテーゼ、74頁。

5.未来

最後に「Angelus Novus」のつぎの歌詞を読解し、この論考を終えたいと思う。

星のゆくえ

街は夕凪

嵐がくる

楽園から吹きつける風に

巻かれ踊る翼

遠のく明かり

嵐がくる

楽園から吹きつける

透明な未来

引用箇所は1番と2番で繰り返され、歌詞の半分以上を占めている。一見すると歴史の天使論をなぞっているだけのようにも思える。しかし、そうではない読み方を提示してみたいと思う。

注目したいのは「楽園から吹きつける」ふたつのもの、すなわち「風」と「透明な未来」である。前節で確認したように、「楽園から吹きつける風」は歴史の天使論において天使の仕事を阻む存在、進歩という名の強風であった。とはいえ「Angelus Novus」の歌詞における「風」は、歴史の天使論から引用されたものである。言い換えれば、歴史の天使論における「風」と「Angelus Novus」の歌詞における「風」は、それぞれ異なる文脈のなかに置かれ、異なる場所で吹いている。ゆえに別様に読むことも可能である。以上の発想にもとづき、本節ではベンヤミンの時間論を参照し、「風」と「透明な未来」について考えてみたい。

まずはベンヤミンの時間論を参照しよう。「ベンヤミンの」とはいえ、ベンヤミン自身が理論的にまとめているわけではない。歴史哲学の断章とそれ以外のテクストを含めた精緻な読解をもとに、今村によってまとめあげられた説明(『ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』の第三部)を借りる。

ベンヤミン的時間論をひとことで表せば「過去優位」である[*29]。過去を重視するという姿勢は、忘却された死者たちに目を向ける点からも理解は容易だろう。歴史の天使も過去の方を向く。過去優位論において重要なのは「未来が過去のなかに含まれていて、未来を含む過去が現在に到来する」という考え方である[*30]。

どういうことか。今村の整理にしたがえば、時間の考え方は以下の三つに分けられる[*31]。

通俗時間論(現在優位論):過去→現在→未来

ヘーゲル=ハイデガー的時間論(未来優位論):未来→現在→過去

ベンヤミン的時間論(過去優位論):未来→過去→現在

ひとつめの通俗時間論は、「均質的な現在が連続的に過去から現在へ、現在から未来へと流れる」[*32]。図式的に言えば「過去→現在→未来」である。「過去の現在、いまの現在、未来の現在はいつでもどこでも同一であり同質である」という、ふだんのわたしたちが生きている時間である。自然科学で想定される考え方でもあり、この均質的な時間を土台に、人類の知識と技術の向上が付け加わることによって、進歩思想が成立する[*33]。

ふたつめのヘーゲル=ハイデガー的時間論は、「時間は未来から到来する」という考え方である。あらかじめ未来における目的を立て、それにしたがって所与(すでに与えられているもの)を変形し、以前にはなかったものを新しくつくりだす。言い換えれば、「人間が生きる現実は、[……]かならず未来から到来し、そこに媒介されて過去が現在へと押し寄せて現在の生を構成していく」。つまり「未来→現在→過去」である。これがヘーゲルとハイデガーという大哲学者に見出せる未来優位の時間論である[*34]。

この未来優位論はたしかに現実的である。今村も歴史的時間に関してとうてい否定できない重要な時間思想であると述べている[*35]。けれども、そこから零れ落ちるものがあるのではないか。未来優位の時間論では尽くしえない時間の動きがあることをベンヤミンは主張しようとしていたのではないか。これが今村の仮説だ[*36]。

この前提のうえでベンヤミンから引き出されるのが、過去優位の時間論である。過去優位論において、時間=未来は過去から到来する。今村の説明を引用しよう。

いわゆる現実は、ありえた可能性のひとつでしかない。過去は無数のありえた可能性に充満している。もし未来が、希望の未来がありうるなら、それはまさしく過去のなかにある。歴史の時間は、ありえたかもしれない過去の可能態から到来する、すなわち「過去のなかの未来から」到来する。

引用箇所の前半は、前節までの議論の内容を簡潔に言い表している。現実はありえた可能性のひとつが現前したものでしかなく、過去は非現前の「無数のありえた可能性」=幽霊で充満している(これがまさに言いたかったことである)。過去優位論では、未来が過去のなかに含まれていて、未来を含む過去が現在に到来する。図式的には「未来→過去→現在」である。ベンヤミンは過去のなかに希望をみる。

ここで補足しておこう。ベンヤミンにおいて「希望」あるいは「幸福」は、一般的な理解から離れた意味で使われている。ベンヤミンの考えによれば、わたしたちが抱く幸福のイメージは、未来への羨望ではなく、過去の経験から想像できるようなことばかりである。そこから考えを進めて、幸福とは、過去の自分や過去の誰かの願いを叶えること、すなわち過去の救済(解放)なのだという。なぜならば、そもそも現在を生きるわたしたちは「〈かすか〉ながらもメシア的な能力が付与されている」[*37]からである。今村の説明を引用すれば、「たとえ自覚しなくとも、存在することがそのまま『ひとつの約束』であるように、過去の救済者たるべく宿命づけられている、あるいはそのように過去から『期待されて』いる」[*38]ということだ。したがって、ベンヤミンが過去のなかにみる希望や幸福とは、わたしたち自身にとってのものではなく、過去(過ぎ去ったものたち)にとってのものなのである。何度か登場している「救済」という語や、「Angelus Novus」の「今ここにある/かすかな救済者」には上記の意味が込められていることも付け加えておく。

さて、ベンヤミンの時間論(過去優位論)が確認できたところで、「Angelus Novus」の話に移ろう。わたしたちは、歴史の天使論における「風」と「Angelus Novus」のにおける「風」を別様に読む可能性について考えようとしていた。

歴史の天使論における「風」についてあらためて確認しよう。今度はテーゼ本文から引用する。

楽園から吹いてくる強風がかれ[天使]の翼にはらまれるばかりか、その風のいきおいがはげしいので、かれはもう翼を閉じることができない。強風は天使を、かれが背中を向けている未来のほうへ、不可抗的に運んでゆく。[……]ぼくらが進歩と呼ぶものは、〈この〉強風なのだ。

強風は「楽園」から吹いてくる。風は未来に向かって吹く。天使は過去を向き、風は天使にとって向かい風である。よって、位置関係からして「楽園」とは過去のことである。なぜ「楽園」なのか。解釈をほどこすならば、過去は死者=幽霊の眠るところであり、過去優位論において「ありえた可能性」という希望の種が充満しているところである。こう考えれば「楽園」という言葉の響きにも違和感はない。

では、歴史の天使論において「楽園から吹いてくる強風」はどのような風だろうか。天使は未来を背に過去=楽園を向いているが、風は天使を過去から遠ざけ未来の方へ押し流してゆく。つまり「過去→現在→未来」と吹いている。時間論をふまえれば、これは通俗時間論に該当する。わたしたちが生活のなかで感じる時間であり、進歩思想を基礎づける空虚で均質な時間である。

対して「Angelus Novus」の「楽園から吹きつける風」はどうか。こちらも天使の行く手を阻んでいる(「吹きつける風に/巻かれ踊る翼」)ことから、風向きは同じだと言ってよい。けれども、楽園から吹いてくるのは「風」だけではない。同じ場所から「透明な未来」も吹きつけ=到来する。ならば、「透明な未来」と「風」を一体のものとして読むことはできないだろうか。言い換えれば、「楽園から吹き付ける風」は、一方で通俗時間論の風であるが、他方で「透明な未来」を孕んだベンヤミン的時間論の風でもあるとは考えられないか、ということだ。

その「透明な未来」を孕んだ風とは一体どんなものか。まず「透明な未来」の意味を考えよう。過去優位的時間論において、未来は過去のなかに含まれていて、未来を含む過去が現在に到来するのであった。ここまでの議論を踏まえれば、過去に含まれている未来とは、過去=楽園に充満するありえた可能性=幽霊と読み換えられるだろう。つまり「(到来する)未来=幽霊」である。これは、幽霊=再来するもの(revenant)という文字通りの意味にも合致する。

もちろん「到来する」とはいえ、未来が勝手にやってくるわけではない。過去に潜在するありえたかもしれない可能性を見出し、現在の構成要素に組み込む=引用すること、すなわち救済が必要である。その救済の結果として可能性が現実となる=到来することになる。この点には注意を払っておこう。

「未来」は幽霊のことであった。それを修飾する「透明」は何を意味するだろうか。幽霊はそもそも「透明」=不可視である。見えないけれども、気配だけはするような錯覚的存在である。つまり実体がない。心霊写真やポルターガイストのように、間接的にその存在があるかのように感じるものだ。仮に「透明な未来」を孕んだ有様を、「実体のないものの気配だけが風に伴っている」としてみると、第2テーゼのなかに近い記述を見つけることができる。

過去という本にはひそかな索引が付されていて、その索引は過去の解放を指示している。じじつかつてのひとたちの周囲にあった空気の、ひとすじのいぶきは、ぼくら自身に触れてきてはいないか? ぼくらが耳を傾けるさまざまな声のなかには、いまや沈黙した声のこだまが混じってはいないか?

引用箇所は、過ぎ去ったものたちと現在を生きるわたしたちとの救済の約束について論じたものだ。ベンヤミンはわたしたちに、周りにある空気のなかに古い時代の空気はないか、雑踏のなかに古い人々の声のこだまが聞こえないか、と呼びかける。さて、これらを複合してみれば、「透明な未来」を孕んだ風のイメージはつぎのようになるだろう。すなわち、過去から吹いてくる風には、幽霊の声の「こだま」が、声そのものではなくそれに付随する響きのみが、かすかに混じっている。またこの記述から、「透明」であるとは、そこに実体がなく気配だけであること、響きだけが風のなかに混じっていて耳を澄ませば聞こえるような気がすること、このような幽霊の存在の仕方を意味する語として捉え直すことができる。

まとめよう。歴史の天使論において「楽園から吹いてくる強風」は通俗時間論と進歩思想の風である。一方、「Angelus Novus」における「楽園から吹きつける風」は、天使の仕事を阻止する進歩思想的強風でありつつ、その風には「透明な未来」=幽霊の気配がかすかに感じ取れるような、過去からの沈黙した声の響きが伴っている。つまり「Angelus Novus」における「風」はふた通りに捉えることができる。ベンヤミン的に過去を重視する態度を取らないならば、通俗時間論として未来へと押し流す風でしかない。けれどもベンヤミン的な態度において耳を澄ませば、楽園からの沈黙した声のこだまが混じっていて、吹きつける風のうちに幽霊の気配がするのである。

天使=ベンヤミンは、人間の営みをすべて廃墟とみなす態度をとる。憂鬱かつ悲観的なまなざしを持ち、世界に能動的に絶望していくような態度をとる。東が読んだデリダもまた、この歴史の単一性を疑い、幽霊の声を聞き取る。そして『e o』の歌詞にも、「別の姿かたちの僕ら」の忘却に抵抗する態度が織り込まれている。

これらは楽観的な態度では決してない。ネガティヴで後ろ向きかもしれない。けれども現在を生きるわたしたちは、過ぎ去ったものたちにとっての「かすかな救済者」である。彼らのような態度においてはじめて、過去から吹いてくる風のなかに幽霊の声を、「いまや沈黙した声のこだま」を聞き取ることができる。ありえた「かも知れない」無数の可能性。これを孕む過去こそが希望の源泉である。『e o』というアルバムには、その非現前の可能性、「透明な未来」としての幽霊の気配を感じ取らずにはいられない。

(*29)『ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』、178頁。

(*30)同書、182頁。

(*31)同書、182、176頁をもとに整理。通俗時間論のみ図式的に矢印で整理された箇所はないため、文章から新たに図式化した。

(*32)同書、176頁。

(*33)同書、140-141頁。

(*34)同書、173-175頁。

(*35)同書、175頁。

(*36)同書、176頁。

(*37)同書、第Ⅱテーゼ、55頁。

(*38)同書、99頁。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?