絵になる美しい街並みを創造する為の粉本/津山(つやま)/岡山県津山市/魚の骨格のような街路構造を持つ街並み

城下町津山、その形成の祖は慶長8年(1603)に美作国18万6千5百石に封じられた森蘭丸の末弟、森忠政。忠政はその形成に当たって、吉井川の北側に位置する鶴山に津山城を築き始めたのを皮切りに、津山城とその東側を流れる宮川を挟むように東西に相対する形に、北側から南側に寺町、武家屋敷町、町人の町を配置した。

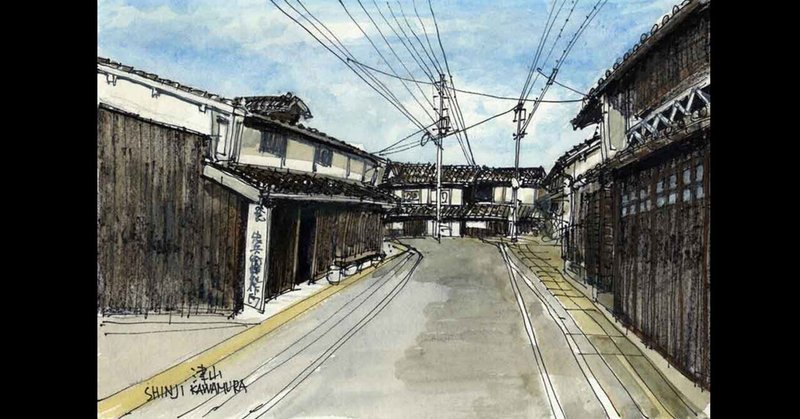

その町人の町は高瀬舟の行き交った吉井川の北側に敷設されている出雲街道に沿って東西に広がっており、その面影は今でも宮川の東に位置する城東地区に残る街並、約1.2kmに見ることが出来る。

この地区で発見した街路骨格の特色は東西に通る出雲街道とそれに直行する13本の極めて細い小路が、背骨となる出雲街道を歩けば、魚の骨格標本のように形成されていること。この細い小路は北側の武家屋敷町を東西に貫く街路に繋がっており、それぞれに西から西美濃屋小路、美須屋小路、国信小路、関抜小路、等々と全て名付けられ、他の防備を主にした城下町の形態とは少し異なる。

街並みを構成する町家は切り妻の平入り型式で、外壁には格子戸、なまこ壁、うだつ等の伝統的な設えを施し、往時の姿を今に止めている。その見所は城東むかし町家や箕作阮甫旧宅、作州城東屋敷等だが、それらの建ち並ぶ町家で形成される街並み景観の質は何処も高く、中でも出雲街道と小路の交差部から望む自然発生的な小路の景観が、また今でも店先の鍛冶場で作州鎌を製作する様子が見られる屋根に煙抜きを設けた町家が建ち並ぶ景観が、津山独特の景観を形作っており秀逸だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?