植林よりも森林減少を止めること。企業、金融・投資家へ粘り強く呼びかけ続けるNGO「RAN」 | レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表 川上 豊幸さん

サステナビリティを継続的に学ぶラーニングコミュニティ「Sustainability College」。

月に2回の授業のうち、1回は多種多様なフィールドで活躍されているゲストをお招きした「講師回」、そして2回目は生徒同士の交流や知恵を交換し合う「ゼミ回」を行っています!

「#サスカレ授業参観」マガジンでは、講師回のダイジェストをお届け!講師による45分間の講義とそれを受けた生徒たちからとめどなくあふれる質問…。「Sustainability College」が普段どんなふうに学びを高めているのか、その様子をレポートしていきます!

川上 豊幸さん

レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表

米国のサンフランシスコに本部を持つ環境 NGO 「レインフォレスト・アクション・ネットワーク」(RAN)日本代表。

2005 年にRAN の日本代表として事務所を設立し、豪州タスマニアの原生林保護に取り組んだ。その後、インドネシアの熱帯林保護活動に取り組み、森林と森林に依存して生活する人々への悪影響是正に向けて、紙パルプやパーム油業界、金融業界への働きかけを行っている。

経済学博士。NPO 法人 AM ネット理事。熱帯林行動ネットワーク(JATAN)運営委員。

2022年5月のサスカレの講師回へお越しいただいたのは、レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)日本代表の川上 豊幸さん。

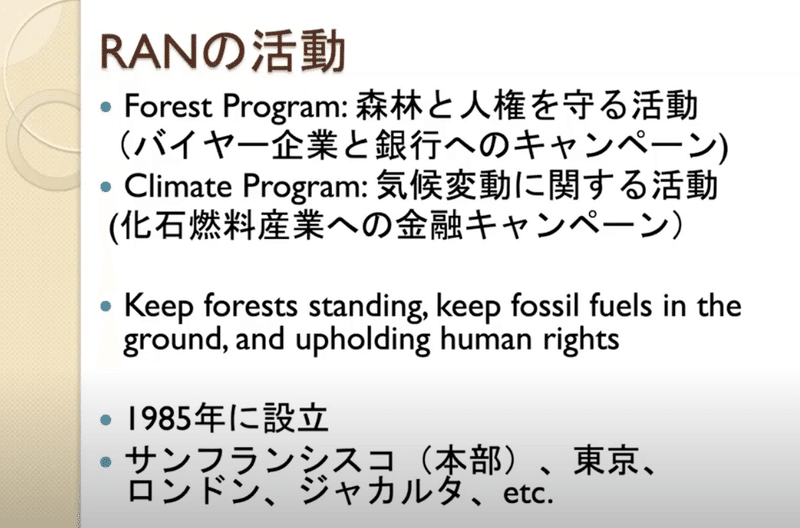

レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)は、米国のサンフランシスコに本部を持つ環境NGO。1985年の設立以来、環境に配慮した消費行動を通じて、森林保護、先住民族や地域住民の権利擁護、環境保護活動をさまざまな角度から行っています。

その中でも大きな柱になっているのが「Forest Program(森林プログラム)」と「Climate Program(気候変動&エネルギープログラム)」。前者は森林と人権を守るために、バイヤー企業と銀行へ働きかけるキャンペーン、後者は気候変動を止めることを目的として、化石燃料産業へ資金提供をおこなう金融機関に働きかけるキャンペーンです。

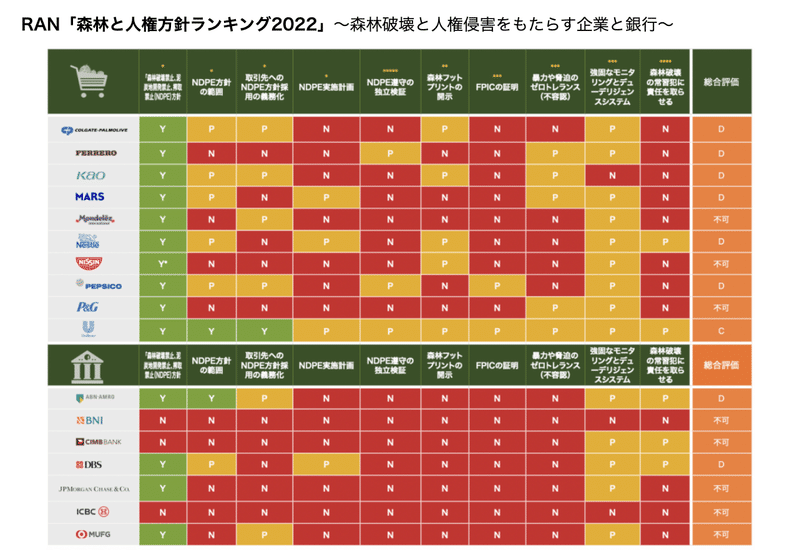

わたし達にも身近な存在「木材、紙、パーム油」の調達がどのように森林破壊に影響を与えているのか。そして、企業に対してRANがどのように働きかけ、わたし達一人ひとりが森林保全に向けてできることとは何なのか、「森林」をテーマにさまざまな角度からお話をしてくださいました!

Q.1 RANはなぜ企業だけでなく、金融へのアプローチを強化しているのか、その理由が知りたいです!

RANが金融へ働きかけることを決めたのは、過去の成功体験があるからだと思います。最初から金融にいっていたわけではなくて、まず最初に目を向けるのは、やはり「買い手企業」なんですね。でも、「買い手企業」にも、なかなか響かない事例について、2000年くらいに金融アプローチを始めました。

金融は今のRANにとっても重要な切り口ではあるんですけど、最終的に誰を動かしたいのかによってアプローチの仕方も変わってきます。「この企業の場合はここから入るべきだな」と、都度判断するのですが、何が正解かはやってみないとわかりません。現在では、銀行よりも機関投資家のほうが効果があるという見方も出てきていますね。

あとは、RANの影響力ってそんなに大きいものではないんですよ。むしろワーワー言って疎ましがられることもあります(笑)。NGOの意見ではなくて、お金を出して買ってくれる「買い手企業」側や資金提供してくれる金融機関、投資家の意見が企業にとっては重要なんです。だから、私たちはそう言った影響力のある人たちの行動を変えることに意味を感じています。

企業がもたらす森林破壊や人権侵害の状況をなるべくわかりやすく提示して、彼らがその情報を入手することで行動を変えてくれるかもしれない。誰を動かすことが一番の近道なのか、常に戦略を練っています。

Q2. 企業のサイトを見ると「植林をしています」といったプロモーションを見ることが増えている気がしています。植林自体の効果についてお聞きしたいです。

植林は、正直なかなか難しいと思います。植えても育たないことは往々にしてあるし、植え方に関してもかなりの知識が必要です。私としては、植林するよりも森林減少を止めることの方が簡単なんじゃないかなって。植林を経験することは教育としてはすごくいいと思うんですけど、森林を増やすことを目的にするのであれば、その達成は相当難しいことだと思っています。

Q3.一人の生活者として、「何がいい選択か判断できないから使わない」という選択が一番できることなのかなと思いつつ、思考停止になってないかと、もやもやしてしまいます。

使わないで済むのであれば、それが一番だと思います。RANも一切使うなとは言っていません。何かに代替えすることで、他に悪影響が出ることに配慮した行動することにも一理あると思っています。

例えば、プラスチックを減らすために紙ストローや紙コップに代替えをしたところで、100%再生紙で作っているわけではないだろうから、悪影響を与える対象が変わっただけですよね。そもそも使い捨てをやめることが一番だと思います。

パーム油に関しては、完全に失くすのは無理だけど、これ以上の農園拡大をしないためにできることをやるしかなくて。もし使う場合は、働く人の人権尊重など含めた「責任ある生産」を調達企業に求めています。

Q4. 環境問題への関心が高まることで、NGOの存在感が徐々に大きくなっているのかなと想像しています。実感したことはありますか?

私が始めた2005年よりは、大きくなっていると思います。とはいえ、受け止め方は企業によりますね。今後のリスクヘッジのためにも、RANの意見を聞いておいたほうがいいなと思ってくれる担当者はボチボチ増えているかなと。

ただ、欧米だと環境NGOの人が普通にテレビに出演していたりするんですよね。日本だとそんなの見たことない人がほとんどだと思います。昔よりはマシになったとは言えるけど、まだまだこれからだなと思いますね。

***

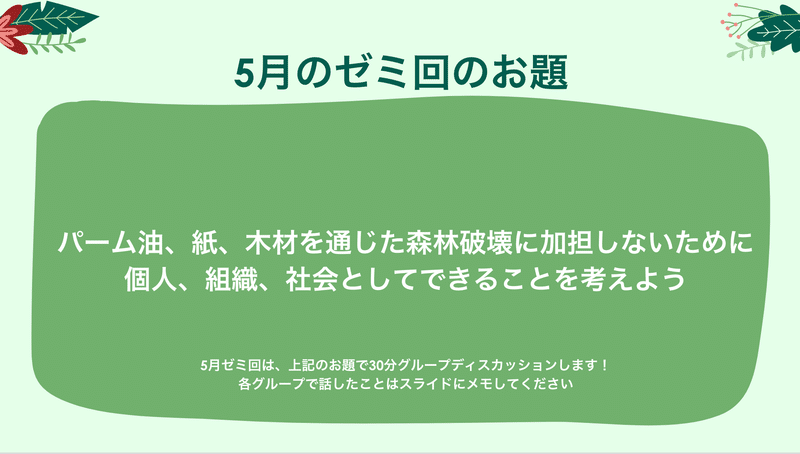

「Sustainability College」の講師回では、次回のゼミ回に向けてお題を用意しています。今回は、こちら!

ぜひこの記事を読んでくださったあなたも、考えてみてくださいね!

生徒からの感想まとめ from #サスカレ

RAN @JPNRAN の川上さんの講義を踏まえて。

— Megumi🌿サステナブルに生きる (@meg_sustaina) May 25, 2022

個人として森林減少に加担している商品を購入しない責任や、企業としてそういう調達先と取引停止するといった責任がある一方で、

これまで大量消費し、途上国に無理な生産をさせ、その代償を負わせてきた先進国側の責任は、誰がどう負うのか。#サスカレ

「使ってる代わりに植林します」をアピールする人たちは、植えた本数ではなく森林面積の増加量でアプローチしてほしい、に共感。

— Misaki Tanaka / 田中美咲 (@misakitanaka) May 11, 2022

木は植えた後に森になるまでに何年もかかるのだから、厳密には使ったら植えたらいいは全然あってないよな...。#サスカレ @sayane_0815

脱プラした先の紙製品は森林破壊してないのか?

— さやか@自給自足シェアハウス『OPTION』in 渥美どろんこ村 (@sayane_0815) May 11, 2022

パーム油から変わった植物油脂はもっと農地を必要としないのか?@miotktr @AnjuChinen

そんな意見を聞いて、代替ってただすればいい訳じゃなくて、かえって検討することが多くなるし、やっぱり消費量を下げていくことが基本だなと改めて。 #サスカレ

【おまけ】今月のサスカレニュース

サスカレの受講生や学級委員長の最近の取り組みなど、ちょっとしたニュースを毎月お届け!

・クラファン開始。「職」と「食」の課題解決|キッチンカーで社会に循環を生み出したい!

・ユーグレナ コーポレート・アイデンティティ(CI)の一部改定

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?