日本の食料自給率について解説し、国内農業を応援する方法について考えます

みなさん毎日ご飯やパンを食べていると思います。でも、我々が食べているその食べ物はどのくらい国内で作られているのでしょうか。国内の農業と地方の経済を応援するためにはどうすればいいのでしょうか。令和2年度「食料需給表」のデータを読み解きます。

食料需給表とは

毎年、農林水産省が「食料需給表」というものを取りまとめてくれています。我々が生きていくために欠かすことができない食料がどのくらい生産されて消費されているのか、どのくらい輸入されて輸出されているのかについて詳しく書かれています。

令和2年度の「食料需給表」1) を読み解いて我々は何を食べて生きていて、どのくらいの物が国内で賄われているのかを考えたいと思います。

供給食料と食糧自給率

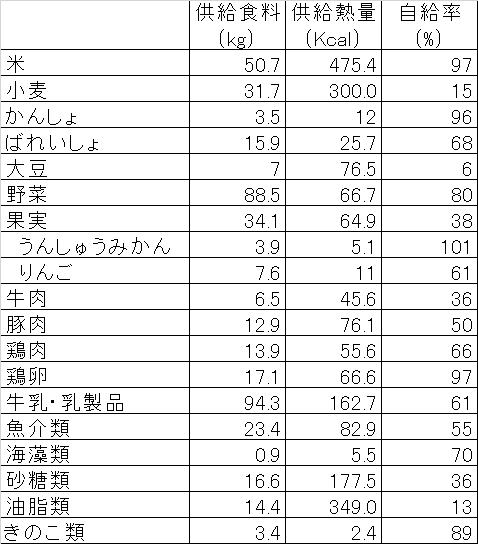

下の表は令和2年度の食料需給表から筆者がまとめたものです。

これを見ると米、野菜、うんしゅうみかん、鶏卵、きのこなどはほぼ国内で賄えていることが分かります。一方、小麦、大豆、油脂などは逆にほぼ輸入に頼っていることが分かります。補足しますが、野菜やきのこは同じ畑で年に何回も取れますが、米、小麦、大豆、果実などは年に一回しか取れません。このため供給するのに必要な栽培面積は野菜と比べると大きい傾向があります。

表を見ると肉類全般の自給率は低くないように思えますが、家畜用飼料の自給率は25%となっています。このため国内産飼料だけで賄うとすると自給率は単純に1/4になってしまいます。

熱量ベースの自給率は37%、金額ベースの自給率は67%となっています。熱量をベースにした場合は小麦、油脂、砂糖が効いて、野菜やきのこが寄与できません。金額ベースにすると肉や魚の寄与が大きくなります。

日本の農業は一人当たりの耕作地面積が少ないので、消費地の近さと国産の安心感を活かして高付加価値のものだけを栽培している傾向があることが分かります。例えば飼料用の穀物は広い面積が必要ですが単価が高くなりません。このため、穀物は海外から輸入して広い面積でなくとも高い単価になる肉類を生産しているなどはこの代表かと思います。

国別の食料供給量

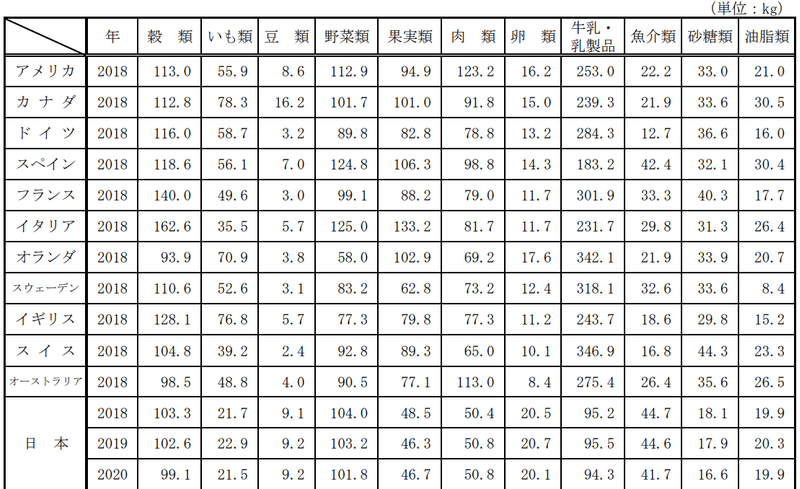

次に国別の食料供給量を見てみましょう1) 。

これを見ると日本人は諸外国と比べると「野菜を多く摂る」、「芋、肉、牛乳・乳製品、砂糖の消費量が少ない」、「魚介類の摂取量が多い」などが分かります。そもそも総供給カロリーが米国3614.0Kcalであるのに対して日本は2268.7Kcalしかありません。日本人は世界でも小食の部類に入ると思います。

以上が「食料需給表」から見る国内の食料供給状況になります。

国内農業を応援する方法①米を食べる

米の自給率はほぼ100%であるのに対してパンや麺の原料となる小麦粉は8割以上が輸入です。米を食べることは国内農業を応援することになります。そのほか米食には以下のメリットがあります。

・加工食品であるパンや麺より米を炊く方が圧倒的に安い

・パンや麺より腹持ちが良くお腹が空くまで時間がかかる

・パンには砂糖と塩が、麺には塩が練り込んでありますが米はない

・麺類は塩分摂りすぎになる

・パンや麺より米の方が長持ちするので廃棄しにくい

パンや麺は米を炊くよりは簡単に食べられますが、健康と国内農業を応援するためになるべく米を食べましょう。

国内農業を応援する方法②野菜、海藻、きのこを食べる

鮮度が命の野菜、海藻、きのこはほぼ国産になります。このため、野菜、海藻、きのこを食べる量を増やせば国内農業が応援できます。そのほかに野菜、海藻、きのこを食べることは以下のメリットがあります。

・肉や魚の消費量が減る

・食物繊維豊富やビタミン豊富で低カロリー

・血糖値上昇を穏やかにする

・カリウム豊富で血圧を下げる

野菜を美味しく調理するのは難しいですが、野菜の消費量を増やすと健康によく国内農業を応援することができます。

若い方は海藻がメニューに取り入れられてない方もいるかもしれません。でも海藻は安くて乾物も多いので是非試してみてください。

国内農業を応援する方法③芋を食べる

諸外国と比較すると日本人は芋の消費量が少ないです。芋は炭水化物と考えられていますが、食物繊維が豊富で野菜と穀物の中間くらいの食べ物となっています。さつまいもはほぼ国産、じゃがいもも6割以上が国産です。いもをたくさん食べると国内農業を応援することになります。

野菜はすぐに悪くなりますが、芋は室温でも長期間保管できるので買っておくと何か1品足すときに便利ですよ。

最後に

地方では農業が主要な産業となっている地域が多くあります。日本の農業を応援することは地方のくらしや田畑の保全を応援することにもなります。

また、大豆の自給率が6%と低いことについては少々からくりがあります。これについては以下にも書きましたので併せてよろしくお願いいたします。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

1) 農林水産省「食料需給表」(令和2年)

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/fbs/attach/pdf/index-11.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?