家での勉強について⑦【理科の計算の勉強編】

前回は理科の定期テストに向けた勉強法の一つとして、「実験」を活用する旨についてお話させていただきました。

実験は出題される頻度が極めて高いのできっちりとポイントを抑えることができれば定期テストの点数を効率よくあげることができるという内容でした。

何のために実験をするのか理解して臨むことが大切です。

今回は苦手な人が多い計算についてです。

理科の計算というか、どの計算もそうなのですが、最終的に足し算、引き算、掛け算、割り算に行きつきます。

計算に苦手意識がある人も、少し踏ん張って粘り強く取り組んでみると結果を出せたりします。大事なことは数字を見た瞬間にあきらめないことです。

最初は時間が掛かっても何の問題もありません。あなたのペースでやり抜いてください。

コツと言えるかわかりませんが、教員時代に生徒に伝えていたことを下記にまとめます。

苦手な計算を克服できた生徒からこんなことを言われました。

「計算が苦手で何から手をつければいいかわからなかったし、知りたくもなかったんです」

「でも冷静に考えてみるとこの通りですね」

理科が苦手な人は特に伸びるのでぜひ挑戦してみてください。

ちなみに私も計算が苦手でした。苦手なだった分、計算が苦手な生徒さんの気持ちがわかります。間違えてもいいんです。大事なのは苦手なままにしないで、克服に向けて挑戦することです。その過程で色々な経験ができます。

最終的に克服できなかったとしても一生懸命やっている限り、得られるものは確実にあります。打席に立った人にしか見えないもの、得られないものが必ずあります。

計算に向き合ってみる

計算をするときには公式があります。

①まず、公式に出てくる語句を全部理解できているかチェックしましょう。

公式にある分子、分母に書いてある語句の意味や掛け算の部分に書いてある語句

を徹底的に理解していきましょう。

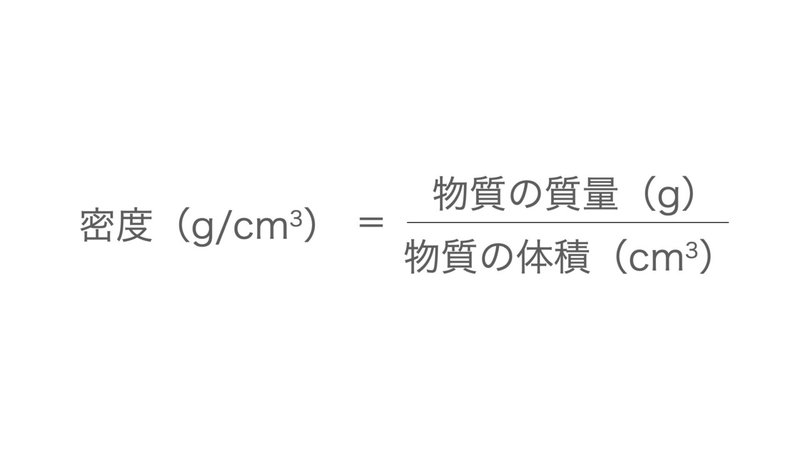

1つ目の例として密度を挙げます。

密度を求める際に「物質の質量(g)」と「物質の体積(cm3)」が情報として必要になってきます。この二つから密度が求められます。

○まずは質量と体積について理解していたり、イメージすることができるか。

○次に密度についてイメージできるか。(電車の中の人口密度をイメージすると想

像しやすいかなと思います。一つの車両(空間)につきたくさんの人が乗ってい

ると密度は上がって、人が乗っておらずスカスカだと密度は下がります。)

この2点をチェックしてみてください。

そして文章題の中から、「物質の質量(g)」と「物質の体積(cm3)」を見つけ出してアンダーラインや印をつけてみましょう。

印をつけてわかりやすくしてみたら「物質の質量(g)」を「物質の体積(cm3)」で割ってみましょう。単位を忘れずに書いていきましょうね。これで密度が求められます。

また、問題によっては

○「密度」と「物質の質量」が明らかになっていて物質の体積を求める場合

○「密度」と「物質の体積」が明らかになっていて物質の質量を求める場合

などのパターンもあります。難しそうですが、でも最終的には「掛け算」、「割り算」で解くことになります。

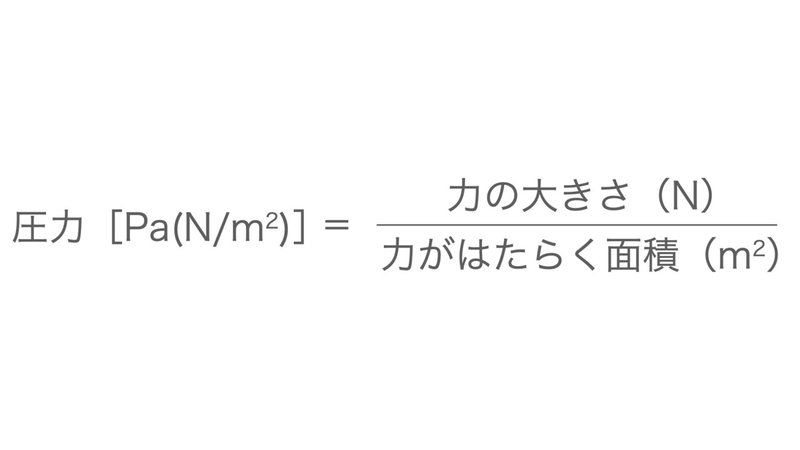

2つ目の例として圧力を挙げたいと思います。

圧力は苦手な人が多いのですが、壁を超えると「そういうことか!」となる生徒が多い分野です。

「力の大きさ」は(N)ニュートンで表します。

中学理科では質量100gの物体にかかる重力が1(N)です。

なので質量が300gであればこの物体にかかる重力は3(N)ということになります。

力がはたらく面積の単位は(m2)平方メートルです。(cm2)ではないので注意が必要です。

圧力を求める時のイメージは、どれぐらいの面積(m2)で、どれぐらいの力(N)を受け止めるのかです。

人に足を踏まれた時、スニーカーとピンヒールでは同じ体重の人に踏まれたとしても圧力が変わってきます。スニーカーとピンヒールでは足を踏む時の面積(m2)がピンヒールの方が小さいので圧力が大きくなります。(とても痛いです。)

また、問題によっては

○「圧力」と「力の大きさ」が明らかになっていて「力がはたらく面積」を求める

場合

○「圧力」と「力がはたらく面積」が明らかになっていて「力の大きさ」を求める

場合

などのパターンもあります。これも難しそうですが、でも最終的にはやはり「掛け算」、「割り算」で解くことになります。

②チェックが完了したら、覚えてみましょう。(耳栓をして何回も独り言を言いな

がら何回も書くと早く覚えられる気がします。)

③公式が描けるようになったら、もう一度、何を意味する数字を、何を意味する数

字で割っているのか、または、何を意味する数字と数字をかけているのか理解し

ましょう。

④いよいよ実践です。学校で配られるワーク、または教科書等を使って実践問題を

解いていきましょう。間違っても落ち込む必要はありません。印をつけておいて

もう二度と間違わないように分析していきましょう。

→計算を間違ったのか、公式を正確に覚えられていなかったのか、自分が間違っ

た原因をはっきりさせましょう。

⑤ワークは指定された範囲内のページに取り組みつつ、ワークの中にある同じ内容

の応用問題にも取り組んでいきましょう。

なぜそのような計算をしたのか説明できるように意識していくと上達が早くなり

ます。

⑥余裕があればワークにある入試問題を解いたり、自分で問題を作ってみて解いて

いきましょう。

自分で問題を作ってみることもお勧めします。深く理解したり、新しい見方を得

るきっかけになることが多いです。

(スニーカーとピンヒールの面積を自分で調べてみて、同じ体重を設定して踏ま

れた時の圧力の違いを調べてみるのもいいかもしれません。

空想科学漫画読本の柳田理科雄さんに一歩近づけます。ピンヒールの破壊力を

ぜひ計算してみてほしいと思います。ピンヒールを履く全ての人にもぜひ計算

してほしいです。)

(例)ピンヒールの直径を1cmとして、体重50kgの人の片足のかかとに全ての体

重がかかったとした時の圧力は何Paか?

(Paが求められたら1Pa=0.00001kgfを使って1cm2あたり何キロの重力が

かかるかわかります。)

計算が苦手な人にとって、数字は見たくもないものかもしれません。でも数字は様々なことを教えてくれますし、仕事によっては社会に出たときに数字を扱う頻度も多くなります。

苦手なことは全く悪いことでも、悪いことでもありません。苦手なものをそのままにしない習慣はいつかあなたを助けてくれることになると思います。

計算には中々気が乗らないこともあるかと思いますが、少しずつ、前に進んでいけるといいですね。計算問題が解けた時の達成感があなたを待っています!

応援しています。一緒にがんばりましょう!

オンライン家庭教師についてのお問い合わせはこちらからお願いします。

サポートしていただけたら、実験用具を買うか、実験用の薬品を買うかまだ決めていませんが、生徒さんたちと授業のために使いたいと考えています。