書記が法学やるだけ#32 債務不履行,責任財産の保全

問題

解説

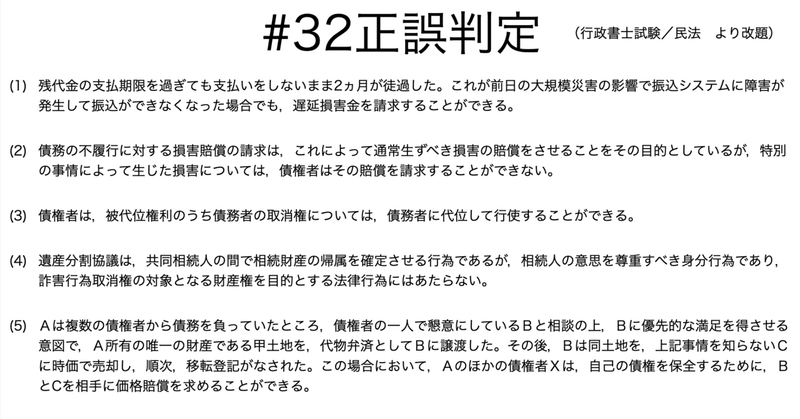

(1)正しい:債務不履行には,履行遅滞・履行不能・不完全履行の3類型がある。金銭の給付を目的とする債務の不履行については,債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない。また,債権者は損害の証明をすることを要しない(419条)。

(2)誤り:債務不履行に対し,債権者は履行の強制・損害賠償請求を取ることができる。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない(415条)。債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。また,特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見すべきであったときは,債権者は,その賠償を請求することができる(416条)。

(3)正しい:債権者は,自己の債権を保全するため必要があるときは,債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができる。ただし,債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は,この限りでない(423条)。債権者代位権の対象は判例によるもので,債務者の取消権については債務者に代位して行使することができる。

(4)誤り:債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる(詐害行為取消権,424条)。これは財産権を目的としない行為については適用されず,家族法上の行為がそれに当たるかどうかは判例による。例えば,遺産分割協議(最判平11.6.11)は対象となり,相続放棄(最判昭49.9.20)や離婚に伴う財産分与(最判昭58.12.19)やは対象とならない。

(5)誤り:債権者は,受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において,受益者に移転した財産を転得した者があるときは,転得者が債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに限り,その転得者に対しても詐害行為取消請求をすることができる(民法424条の5)。

本記事のもくじはこちら:

学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share