書記が数学やるだけ#690 漸化式・数列和のいくつかの話題

離散数学をやる上で欠かせない漸化式・数列和について,入試問題を通して確認していく。

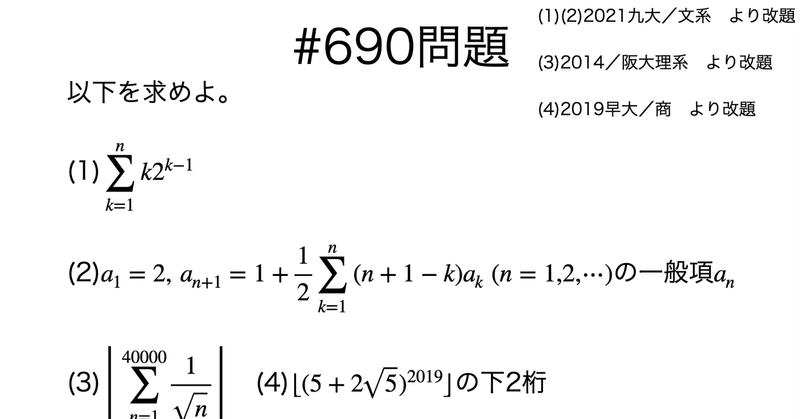

問題

(3)(4)の床関数は「整数部分」という意味。

解答

まずは九大の問題,(1)は等差数列×等比数列の和の典型問題,これは元の数列和を2倍したものを引くと単純化できる。

本問は(1)を誘導に帰納法を用いるのが想定解だろうが,単に数列和を計算するだけでも解くことができる。それぞれの式変形において,実際に数列和を展開して確認しておくと良い。

あとは3項間漸化式を解くだけ。

次に阪大の問題で,問題文の短さとその内容はインパクト大。数列和だからといって公式を当てはめようとすると沼にハマる。ここで大事なのが数列和の意味,以下のようなグラフで可視化するとわかりやすい。今回は整数部分さえもとまれば良いので,n<x<n+1の形の不等式評価に持ち込むことで答えが出る。数列和と積分の関係は至る所で出てくる,重要な考え方である。

最後に早大商学部の小問から,小問にしては重いが頻出事項なのでやり方を理解しておく。ルート又は複素数を見たら,共役なものとの和と差を考え,2次方程式の解との関係に持ち込んでいく。こうすることで3項間漸化式を作ることができ,あとはこれに逐次代入していって性質を示せば終わり。

本記事のもくじはこちら:

学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share