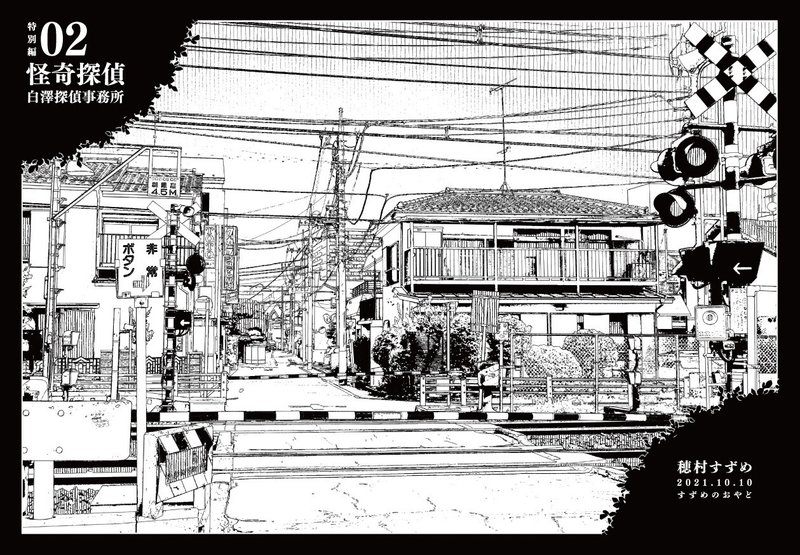

怪奇探偵 白澤探偵事務所 特別編02

すこし不思議(ちょっとホラー風)な短編集です。特別編となっておりますが、単体でもお読みいただけます。

(2021年10月10日のイベントで頒布します。10本の短編集です)

人外の探偵・白澤(しろさわ)と、視える助手・野田(のだ)のお話。一部作中の固有名詞に解説がありませんがご了承ください。

本編は以下のマガジンを参照ください。

呼び出し

お中元にもらった果物ゼリーを食べ終え、さて護符の封入作業を再開するかと机の上を片付け始めた頃、軽快に電話が鳴った。

白澤さんは銀行に行く用事があるといってしばらく留守にしている。俺でわかる範囲の電話ならいいが、もし依頼の電話だったらと考えると受話器を取るのに少し緊張する。

心配をしているときにかかってくる電話は大体よくわからない営業の電話だったり、いたずら電話だったりする。とにかく出なくてはと小さく息を吐いてから受話器を取った。

「白澤探偵事務所です」

『もしもし、私、新宿警察で落とし物の管理をしている部署のものですが』

新宿警察、と頭の内側で言葉を繰り返し、メモを手繰り寄せた。

『白澤探偵事務所様の、社員証が落とし物として届いておりまして……』

「社員証……ですか?」

向こうから言われた言葉をそのままオウム返しにしてしまう。

白澤探偵事務所に来てからしばらく経ったが、社員証というものを見かけた覚えはない。名刺はあるが、名刺が落とし物として届くことはないだろう。同じ名前の探偵事務所があるとは考えづらいが何て言っていいものか考えているうち、受話器の向こうの声は話を続ける。

『はい。そちらに所属する社員さんの落とし物ですので、回収いただければと思ってご連絡したんですが……』

受話器の向こうの沈黙は、明らかに俺の了承の返事を待っている。けれど、身に覚えのない社員証を取りに行くというのは、少し怪しいような気がするのだ。俺が知らないだけで社員証が存在するとしても、白澤さんが落とし物をするとも考えにくい。

「あー、ええと……ちょっと、上の人に聞かないと、何ともお返事ができなくて……」

『お時間いただくのは難しい、ということですか?』

「そういうことでもないんですけど……」

どう言ったらいいだろう。折り返し電話させてもらうのが一番いいのだが、どうにも電話の向こうはすぐに約束を取り付けたがっているように感じる。それも相まって、行くと約束することは避けたい空気がある。

どうしようかと考えているうち、ぽんと肩を叩かれて飛び上がるほど驚いた。いつの間にか白澤さんが帰ってきていたらしく、受話器を貸してとジェスチャーをしている。俺は何度か頷いて、そのまま受話器を白澤さんに渡した。

「お電話変わりました。ご用件は?」

『……、…………』

ふつり、と電話の受信ランプが消えた。白澤さんはと言うと、受話器を持ってどこか不審そうな顔をしている。俺は何が起きたのかわからなくて、呆然とするばかりだ。

「野田くん、何の電話だったのかな」

「ええと……新宿警察の落とし物担当の人が、白澤探偵事務所の社員証を拾ったから取りに来て欲しいって……」

白澤さんは合点が言ったように、ああ、と声を漏らした。心当たりがあるものだったのだろうか。やはり社員証はあったのか、白澤さんは時々うっかりしているけれどまさか落とし物をするまでとは思わなかった。

「呼び出し強盗だね。私が居ないうちに野田くんを何とかしようとしたんだな」

えっ、と思わず声が漏れた。警察の次は強盗である。何がなんだかわからなくなってきた。

「嘘の電話だった、ということだよ。社員証なんて、私と野田くんしかいないのだから作っていない」

「じゃあ、強盗っていうのは……」

「落とし物を取りに来た野田くんに何かしようとしていたんだろうね。私が電話に出たらすぐに切れてしまったから」

もしかして、危なかったのは俺の方だったのだろうか。今更になって嫌な汗が滲む。まさか、何となく言う通りにしてはいけないという予感が合っていたとは思うまい。

「私が傍にいるうちはこういう輩は寄ってこれないんだけど、離れた隙を狙ってくる奴はどこにでもいる。私の方で近寄らせないようにはしているけれど、一応野田くんも気を付けておいて」

「わかりました……あの、もし取りに行ってたらどうなってたんですかね、俺」

「……さあ……でも、私が何とかするから」

だから安心していていいよと言う白澤さんは、早速受信履歴をあれこれ弄って電話をかけてきた人間――もしくは幻永界に関係する何者かを洗い出す作業を始めたようだった。白澤さんが居れば大丈夫だろうとは思っているが、俺もなるべく気を付けておこうと強く思う。この仕事をしているからこそ、何かあってからでは遅いのだとよく知っている。

廃旅館

馴染みのない土地の観光協会から、廃旅館を調べて欲しいという依頼を請けた。

月に一度、決まった日、決まった時間に外部の人間が現れるのだという。本来であれば見回りを受け持つ警備会社が駆けつけるはずなのだが、警備員の目を盗んで忍び込んでは知らぬうちに帰っていくらしい。

肝試しに複数人が忍び込むとか付近の人を脅かすとかならまだしも、ただ現れて立ち去るだけの人間の調査がどうして依頼されたのか疑問だった。何しろ、依頼主である観光協会の人たちが詳しく話してくれなかったのだ。現地に行けばわかるの一点張りだったことを不審に思うべきだったと、今更になって後悔している。

新宿にある事務所を離れ、依頼人の言う住所を訪ねると古い旅館があった。

雑草は伸び放題で、手入れされている様子はない。もちろん人の気配もない。立ち入り禁止というどうやらこのあたりは温泉が多いらしく、ここに来るまでの間に似たような旅館やホテルをいくつか見かけた。しかし、この旅館は他と全く雰囲気が違っていた。

「野田くん、どう?」

「目がチカチカします。どうやったらこんなに集まるんすか?」

目を瞑る。瞼の向こうに、光がたくさんある。こんなに光が集まっているのは見たことがない。旅館の周りだけでこうなのだから、中に入るのは正直に言えば気が進まない。

「光が強いあたりを教えてくれる?」

「……そうですね……ええと、大体あの辺なんですけど……」

旅館の中央あたりに強い光が集まっている感覚がある。玄関なのだろうか。入り口が一番光が強いあたり、どうしてここに入ろうという気が起きるのか俺には不思議に思える。どういう目的があってこの場所に忍び込んでくるのだろう。

「私が見てくる。野田くんはここで待機しているように」

俺の腰が引けているのを察してくれたのか、どうやら白澤さんは一人でいくつもりであるらしい。内心ほっとしながら、その指示に従うことにした。

「……気を付けてくださいね」

「大丈夫。私だけでいけば酷いことにはならないよ」

白澤さんは手をひらりと振って旅館の方へ歩いていく。背中を見送りながら、やっぱり一緒にいったほうがよかったかもしれないと一瞬考えた。けれどやっぱり行くというのもおかしい気がして、白澤さんが帰ってくるのを待った。

三十分も経った頃だろうか。ポケットに入れていたスマホが、短く鳴った。

メッセージの通知だと気付いて、慌てて取り出す。新着メッセージは白澤さんからで、無事に終わったと書いてあった。

ほっとしたのも束の間に、新しいメッセージが送られてくる。

無事に終わったよ、と同じメッセージが書いてある。二重送信だろうか。

訝しんでいると、また同じ文言が届いた。

嫌な予感がして、メッセージを確かめずにポケットに突っ込む。短い震動が何度も続く。確認しなくてもわかる。これはまた、同じメッセージが届いているに違いない。

何かが起きているのではないか、と考えるには十分だった。待っているだけというのもどうにも不安で、様子を見に行くことにした。

旅館へ急ぐ。ぼろぼろの三角コーンの間を抜け、立ち入り禁止という看板を通り過ぎる。道路の舗装がはがれ、ところどころ雑草が伸びる道をしばらく行くと古びた旅館が在った。

旅館を見上げると、背筋が寒くなる。この場所はよくない、という肌の感覚だけが確かだ。白澤さんはどこにいるのかとあたりを見渡すと、ガラスにひびの入った玄関の前でじっと内側を見て立っている。居なくなったわけでもなく、ケガもないことにほっとしたが顔を上げる様子がないことが気になった。

「白澤さん!」

声をかける。返事もなければ、反応もない。

「白澤さん、ちょっとここ、本当によくないんじゃないですか?」

肩を叩く。白澤さんは動かないままだ。ここにいるのがまずいんじゃないかと思って、棒立ちのままの白澤さんを抱える。抵抗もない。そのまま俵のように担ぎ上げて、逃げるようにその場を立ち去った。

旅館が視えなくなった頃、肩の上で白澤さんが小さく呻いた。

「……野田くん、降ろして。酔いそうだ」

「あ、はい」

立ち止まり、白澤さんを降ろす。白澤さんはいつもの色付き眼鏡を外し、目元を抑えるように揉んだり、こめかみをぐりぐりと抑えたりしている。具合が悪いのだろうか。

「あの……何か、出来ることありますか?」

「ああ。いや……大丈夫。野田くんが言った通り、すごく多かったから消化に時間がかかりそうってくらいかな」

消化、と思わず言葉を繰り返してしまう。まさかあの旅館に居た何かを食べたとでもいうのだろうか。

「言葉の綾だよ。たくさん処理をしすぎて、少し疲れてしまった」

「……お疲れのところ申し訳ないんですけど……」

スマホを取り出して、白澤さんから受信したメッセージを見せる。白澤さんは少し驚いたようで、自分の端末と見比べている。

「……私のところに送信履歴はないな。無事に終わったのは本当だとしても、こんなに送ることはないし……」

「もしかしてですけど……ここに居た奴から、一通ずつ来てるとか……」

白澤さんが処理をしたのなら、ここに居た諸々はこの場所から解放されたことになる。それは無事に終わったということに他ならない。メッセージの数の多さに関連付けられるとすればそれくらいだが、あまりに荒唐無稽であることは自分でわかっている。

「……案外そうかもしれないな。割と歓迎されたから、私は」

「俺は歓迎されてなかったんすかね」

白澤さんは困ったように笑う。実際、そうらしい。

「人間によくない感情を持っているようだったからね」

私は人間ではないし、と白澤さんは何事もないように言う。見た目は同じでもやはり違うということがわかるのだろうか。人間ではないものから白澤さんがどう見えるのか、俺は知らない。

「はあ……まあ、それはいいですけど。じゃあ毎月決まった時間にここに来るって人は……」

「ああ、それはね。ここに集まるように仕向けた人間がいるということさ」

白澤さんが柔らかい表情を浮かべる。これは、少し怒っているときの顔だ。俺には見つけられなかったが、どうやら人間が何かをしてここにあらゆるものを集めていた痕跡があったらしい。

「逆探知をして少しお説教してもらわなくちゃいけないな。時々あるんだ、わざと事故物件を作ろうとするみたいな事業が……」

本当によくないことだと白澤さんは表情を変えない。白澤さんがこれだけ言うのだから本当によくないことなのだと、俺は心のうちにしっかり刻み付けた。

「もう少し休んでから帰りませんか? なんか、どっと疲れちゃって……」

「構わないよ。私もまだ、足に力が入らない」

廃旅館の嫌な気配は、来た時に比べれば随分ましになった。けれど、歩き出すにはもう少し時間がかかりそうだった。

乗換駅で

白澤さんと約束した時間が刻一刻と近づいている。

それぞれ用事を済ませたら新宿三丁目の駅で合流しようと言われたはいいが、乗り換えまであと五分もない。

こういう時に限って、ホームの端から端までの移動を余儀なくされる。間に合わなかったら次の電車に乗ればいい話だが、可能なら早い方に乗りたい。人を待たせるのはあまり好きではないのだ。

帰宅ラッシュの時間にぶつかったのはまずかった。会社から帰る人間の足並みは朝に比べると随分鈍く、しかも歩きながらスマホを見ている人間で流れが滞る。人の隙間を縫うように、足を急がせた。

早足になるとき、少し俯くのが癖になっている。前ももちろん見ているが、前の人間の歩く速さだったり、突然立ち止まったりしないかだったり、そういうことばかり気にしている。何しろ急に立ち止まるのは難しい。突然立ち止まった人間に後ろからぶつかろうものなら、むっとされるのが落ちと決まっている。

それにしても今日は随分人が詰まっている。大荷物の老人がいるとか、横並びでゆっくり歩く若い恋人たちがいるとか、そういう具合だろうか。少し先に目をやれば、スリップ注意、という立札が目に入った。

地下鉄の低い天井にホースとビニールが垂れ下がっている。どうやらエアコンの水が漏れて天井から滴っているらしかった。それが通路のど真ん中にあるものだからどうにも人間の流れが詰まっているようだった。

あと三分を切った。人の波をうまいこといなせれば、無事に乗り換えは叶うだろう。思い切って人を抜かしていくことにした。

俯く。革靴のサラリーマンは脚が早いから後ろに着くとだいぶ楽ができる。スニーカーとパンプスが横並びになっている。ぶつからないように少し場所をずらした。

スリップ注意の立札の横を通り抜ける。俯いているからか、濡れた床の汚れがありありと見えた。汚れているなと視線を落とした一瞬、赤黒い汚れが広がっているのに気づいた。大勢が踏み荒らしたのか、汚れた足跡が周囲に続いている。

泥だろうか。それにしては随分鮮やかだ。いや、飲み物かもしれない。駅の構内なら自販機もあるだろう。汚れを避けようとしたのだが、通路の向こうからも人が来ていて避けきれずに左足が汚れを踏んだ。全く、急いでいるとろくな目に合わない。

しかし、急いだかいがあって乗り換えには間に合いそうだった。ホーム端の階段を駆け下り、目的の路線へ向かう。ホームに着いた頃にちょうど電車がやってきて、そのまま待ち合わせ場所に急いだ。

「野田くん、左足に余計なものがついてるね」

新宿三丁目の駅で白澤さんに合流した瞬間、つい先ほど汚れを踏んだ足を指摘されたから驚いた。余計なものと白澤さんが言うからには、あれは特殊な汚れだったのだろうか。思えば、あの赤黒い汚れを誰も気にしていなかった。

「塩で足りそうだな、あまり強くない」

白澤さんはどこからか小さなプラケースを取り出し、俺の靴にさっと振りかけた。ぱらぱらと落ちた粒はどこからどう見ても塩である。持ち歩くものなんだな、と今更驚いた。

「地下鉄の乗り換えのとき、汚れを踏んじゃったんですよ」

「ああ、なるほどね。そういうのは時々湧き出るから」

もう大丈夫だと言われ、とりあえずほっとする。しかし、足跡は俺以外のものもたくさんあった。あの汚れを踏んだ人たちのことが少し気になる。

「塩で足りるくらいだから、そんなに強くないよ。きちんと手洗いうがいで身を清めれば大丈夫」

「……それ、今ならほとんどの人ができてますね」

「ぜひ習慣づけて欲しいね」

ここしばらくの習慣が元々の用途ではないところで役に立つのは少し面白い。白澤さんが言うと妙に実感がこもってるのも相まって、マスクの内側で少し笑った。

「清めは済んだし、少し寄り道していこうか。百貨店のおいしいものを買って帰ろう」

「いいですね、それ」

夕方を過ぎ、帰宅の時間に合わせて売り切りセールも始まっている頃だろう。乗り換えを急いだかいがあったと内心喜びながら、白澤さんと新宿の雑踏に繰り出していった。

映画館

映画館の従業員を名乗る人から、シアターにいる何かを確かめて欲しいという依頼があった。何かというのは、それが人なのかそうでないものなのかがわからないためだ。

詳しく聞けば、この映画館に勤める従業員は全員が同じ内容のクレームを受けたことがあるのだと言う。B列3番の座席に居た客がたびたび立ち歩いて迷惑だったというクレームだ。しかし、B列3番の座席を予約している人はいない。あまりにクレームが続くから開演中の扉も見張っていたが、誰も入った人は居なかったという。

どうにかしてほしいと館長に訴えても気のせいだろうと取り合ってくれず、何か解決策はないかと調べていて白澤探偵事務所を見つけて依頼に至ったらしい。

「……それで映画ですか?」

「これが一番早い調査方法じゃないかな」

C列5番と書かれたチケットを受け取る。白澤さんは座席を一つ飛ばし、C列の3番のチケットを持っている。

問題の映画館は、こじんまりとしたミニシアターだった。スクリーンは二つで、小さなシアターの方に例の現象が起きるらしい。電話を貰ったその足で映画館に行き、たまたま上映されていた方のチケットを抑えた。

「もし上映中に出たらどうします?」

「他のお客さんに迷惑がかかるし、上映が終わってから対処を考えよう。私も目の前に出ればどうにかできるかもしれない」

「じゃあ、とりあえず映画が終わったら共有って感じすね。了解です」

怪異がどこに出るかわかっているのなら、視るのは簡単そうだ。後は座席に座って、実際に起きるのを待つだけである。

しばらく待っているとライトが消え、上映が始まる。そういえばどういう内容の映画なのか聞かなかった。調査に来ているのだから気にはしないが、暗闇の中でスクリーンだけが明るいと、どうしてもスクリーンに注目してしまう。

どうやら一人の人間のドキュメンタリーであるらしい。音楽は少なく、どのように成長していくかを追うような内容になっているようだ。赤子が少年になり、少年が青年になっていく。

音楽も静かで内容も平坦だと、どうしても眠くなってしまう。しかし眠っては調査にならない。けれどどうにも眠気が強く目を瞑ってしまった。

瞼の裏で視界が切り替わる感覚があった。これがあるときは、大体何かが視えるときだ。何が視えるだろうとじっと待っているうち、視界の端で人影が動いた。

シルエットだけで見れば、子供のようである。しかし、なぜか人影を見ただけでそれが少年であることがわかった。実際に顔が見えたわけでもないのに、なぜかわかってしまった。

少年が座っているのはB列3番の席だ、と気付いて一気に目が覚める。これが問題の客だ。

上映中、少年はスクリーンを指さしてみたり、時折席を離れてスクリーンの前をうろうろ歩いたりとやり放題だ。

自由に振舞ったあとは、座席に戻る。そしてまたしばらくすると歩き出す。映画に集中したい人からすればたまったものではないだろう。このクレームを受ける従業員のことを考えると、他人事ながら苦い気持ちになった。

少年が立つ、椅子に戻るのを何度か繰り返しているうち、全く動きがなくなった。スクリーンを見れば、恐らくこの映画の山場が始まっている。集中し始めたんだなと思い、俺もスクリーンへ視線を戻した。

シアターが明るくなる。エンディングの余韻に浸っている人と、早足に出て行く人がいる。白澤さんに少年のことを言わなければと横を見れば、白澤さんは前の席に何やら手を伸ばしていた。

「あの、白澤さん……」

「野田くんも視えたかい?」

「はい。あの、少年でしたね」

白澤さんは座席の背に手を当てたまま、俺を見て首を傾げる。

「子供ではなくて?」

「いえ、中学生くらいの子だったと思います」

座席の手に当てていた手を離し、白澤さんが小さく息を吐く。

「私は子供の気配を感じたよ。まだ小学校にも上がっていないくらいの……」

白澤さんと俺の視ていたものが一致しない。B列3番の席に何かいることは確かだが、見たものが違うなんてことは今までなかった。

「……どうするんですか?」

「上映中は静かに席に座っているように、ってあの席に残しておいたよ」

座席を掴んでいたのは、どうやらそこにいるものに語り掛けるためだったようだ。営業妨害をもうしないのなら放っておくつもりらしい。これでクレームが減れば依頼は解決ということだろう。「また同じことがあったらわかるようにしておいたから二度目はないしね」

どうやら静かに席に座っていることができなくなれば、白澤さんの方で解決できるものらしい。通知が来るみたいなものだろうか。どちらにせよ俺にはわからないが、これでクレームに悩まされる従業員が助かるならいいのではとも思う。

シアターを出る前にもう一度座席を見る。そこには誰もいない。けれど、B列3番の座席に何かがいるのは確かだった。

留守番

「野田くん、留守番を頼まれてくれるかな。私が帰ってくるまで誰も入れてはいけないよ」

「……わかりました」

子供じゃないんだから、と思いながらも大人しく頷いた。時々、こうやって白澤さんがわざわざ俺に忠告していくときは、大体何かが起きるときなのだと経験でわかっているからだ。

時刻は夕方が迫る十六時、外はついこの間の台風で金木犀の花が散ってしまって、秋らしいあの花の匂いは随分薄くなってしまった。白澤さんは帰ってくると言っていたから、終業時間までには戻ってくるつもりなのだろう。

十六時を過ぎると、よくわからない営業の電話も途絶え、後は滑り込みに相談を持ち込む人がいるくらいだろうか。しかし、週末ともなるとそれもほとんどない。今日は金曜日だから、恐らくこのまま事務所でぼんやりしているうちに仕事は終わるはずだ。

今日の雑務は、交通費の入力と、経費で買った品物の領収書がある。白澤さんの分と、俺の分とをまとめて清算するときは、応接テーブル一面に領収書を広げて、膝の上のノートパソコンに打ち込んでいくのが常になっていた。

間違った入力をしないように気を付けながらキーを打ち込んでいると、玄関のドアが開く音がした。

もう白澤さんが戻ってきたのだろうか。こんなに短い外出だったなら、わざわざ誰も入れてはいけないなんて脅かさなくてもよかったのに。戻ってきた白澤さんに声をかけようと玄関の方を見るが、人影一つない。

聞き間違いだろうか。開けた窓から、かすかに金木犀の匂いがする。窓から吹く風に、もしかしたら風で何かが玄関に当たったのかもしれないと思うことにして再び画面に戻る。

しばらく入力を続けていると、今度は二階の玄関が開くような音がした。何か荷物でも持って帰ってきたのだろうか。白澤さんがお土産を買ってきたときは、大抵事務所ではなく裏の階段から二階の居住スペースに帰ってくることもある。今日もそれだろうかと思っていたが、二階から一階に戻ってくる様子はない。

いるような、いないような、何となく半端な状態だ。もしかしたら帰ってきているのかもしれないけれど、わざわざ確認にいくほどのことでもない気がする。

手元にあった入力が必要なものをひとしきり済ませると、再び玄関から音がした。今度はドアをコツコツと叩く音もしている。

やはり二階に帰ってきたわけではなかったらしい。とはいえ、帰ってくるまで誰もいれないように、と言われている。自分から玄関に行くのはやめておくが、何の音なのかは確かめたくてそっと玄関を覗いた。

玄関に人影がある。まるで真冬に着るみたいなコートが見えて、これは視てはいけないものだとすぐに首をひっこめた。人影はコツコツと何度か玄関を叩き、開く様子がなかったことに諦めたのかそのうち消えてしまった。

顔を上げられないまま、しばらくじっとしていた。脈が速いのが自分でわかる。あれは何だったんだろう。わからないまま、ようやく落ち着いてきたあたりで玄関が開く音がした。次いで、白澤さんがいつもと同じように、ただいま、と言って入ってくる。

ほっとして、思わずソファーにだらりと体を預けた。俺の様子を見てか、白澤さんは不思議そうな顔をしている。

「何かあったのかい?」

「何もありませんけど、なんか気を揉まされたって言うか……」

かいつまんで、白澤さんが事務所を出て行ったあとに三度ほど人の気配があった話をした。

「三度目は参りましたよ。玄関をコツコツ叩く音じゃなくて、冬物のコートを着た人がいて……」

「野田くん、ここからコートを着た人が見えたの?」

「何言ってんですか、見えましたよ」

まさか疑われるとは思わなくて、少しむっとして刺々しく言い返してしまった。それから、しまった、失礼なことをしたと一瞬冷汗をかく。上司であり同居人に対してやる態度じゃないだろう。

「おかしなことを言っているようだけれど」

白澤さんは応接ソファーから玄関ドアの方を指さす。言っている意味がわからなくて指さす方を見れば、擦り硝子が見える。それでようやく、あっと声を上げた。

どうして俺は、玄関を開けてもいないのに外にいる人の服装がわかったのだろう。シルエットくらいならわかるが、冬物のコートだとはっきりわかるかは疑問だ。

「……し、白澤さん」

「視覚に影響を与えてくる類のものだったんだろう。私が扉をしっかり締めていたから諦めて帰ったようだが」

白澤さんは上着の内側から、いつも使う符を取り出した。それはついさっき使われたものらしく、よれて汚れているが、はっきりと何かが爪で引っ掻いた後が残っている。

「何事もなくてよかった。戸締りをして、今日は業務を終わろうか」

開いた窓を指さし、白澤さんは俺に符を何枚か差し出す。どうやら窓の鍵を閉めて符を貼っていくように、ということらしい。俺は急いで符を受け取ると、閉まっている窓も含めて一通り確認して回って符を貼り付けて業務を終えた。

その夜、眠りに落ちる前に何かが窓を叩いたような気がしたが、きっと風の音だと気にも留めなかった。

何も知らない

新宿を離れ、北関東の大きな市から二、三十分も車を走らせた頃から山間の細い道に入った。こんなところに舗装された道があるのかと驚いているうち、対向車もないままどんどん山の奥へ運ばれていく。

何となく、嫌な予感がする。依頼人と車を分けるべきだっただろうか。助手席の白澤さんは動じていないようだし、俺がやきもき考えても仕方がないことかもしれない。

とりあえず現地につくまでは黙っていようと思ったのだが、薄暗い山奥にぽつんと立つ小さな家を前にして、嫌な予感がさらに強くなった。

依頼人に案内された場所は、木陰にあるというだけではなく妙に薄暗かった。

「この家、外からはわからないんですけど座敷牢があるんです。親戚から譲り受けた家ではあるんですが、何となく気味が悪くて……」

何もいないか確かめて欲しい、という依頼だった。何か出てから依頼するのではなく、何もいないことを確かめて欲しいという依頼はある意味現代的だと白澤さんが零していたのを覚えている。

「じゃあ野田くん、早速だけど視てもらえるかな」

「わかりました」

目を瞑る。座敷牢は地下にあると聞いていたから、家の下にあたる部分を視るために俯く。視界が切り替わる感覚と同時に、刺すような眩しい光を感じて思わず顔を上げてしまった。目を開くと、さわさわと風が木を揺らす音だけが聞こえる。

睨み返されたような光だった。これはまずい予感がする。白澤さんにどう伝えようかと振り返ったら、依頼人が鉄パイプを振り上げたところだった。

「白澤さん!」

思わず一声叫んで、それから振り落とされるパイプより早く、依頼人の懐へ飛び込んだ。武器を持った人間、特に長いものを持っている人間から離れると厄介だ。近づけなくなってからではやられるだけになってしまう。

まだパイプを振り上げようとする腕を掴み、何とか手からパイプを落とさせる。蹴って手の届かないところへやってしまえば、あとはどうにかなる。

「野田くん、もういいよ。暴れる気はなくなったようだから」

白澤さんが鉄パイプを更に遠くへ放り投げる。そればかりか、手元を見れば車のキーがあった。ここに置き去りにされたらまずいな、と白澤さんも考えていたのだと少しほっとする。

依頼人から手を離す。解放すると、ふらふらと家の方に向かって歩いていく。身勝手さに思わず連れ戻そうかと足を踏み出したが、白澤さんに制された。

「もういい。戻ってこない」

「……戻ってこない?」

「あの家の中に、彼と同じような人が他にもいる。窓から見えたんだ」

野田くんは見ない方がいい、と言い添えて白澤さんは車の方へ踵を返す。あの小さな家に、他にも人が居るというのだろうか。白澤さんの目から見えたというのなら、それは生きた人間に他ならない。ぞっと背筋に悪寒が走った。

「……俺たちにできることはないんすかね」

白澤さんはゆっくりと首を振った。もう手遅れ、ということらしい。何もできないと思うと、途端にもどかしくなる。

「殆ど声も届かないだろう。同士を増やそうという手荒なやり方は、どうかと思うけどね」

「あんなところに居ても、よくないっすよ。何か、こっちを睨むみたいな光が視えたんで……進んであそこにいるって感じじゃないと思います」

振り返る。背中に、じっと視線を感じる。依頼人だった男が、家の前からじっと俺たちを見つめている。けれど、追いかけてくる気はないようだ。

「幻永界の方で調べてもらおう。どちらにせよ、私だけでは難しい」

もどかしいのは白澤さんも同じであるらしい。とりあえず今は、これを持ち帰ることしかできない。

車へ乗りこみ、家から離れる。振り返ると、どこから現れたのか家を囲むように人間が集まって、全員がこちらを見ていた。ああ、これだけいたら俺に視える光もあれだけ大きく、強くなるだろうと妙に納得してしまった。

視線だけが俺と白澤さんの背中を指している。それを振り切るように、早々に山を下りた。そのあとどうなったのか、俺は知らない。

見回り

しとしとと雨が降っている。ここ三日ほど、強くなったり弱くなったりしながら降り続けている雨はまだ止む様子がない。秋雨とか秋霖とか言うらしい。

明日にはようやく止むらしいが、さすがにこうも薄暗く肌寒いと気持ちが暗くなる。せめて一日ごとに晴れを挟んでくれないだろうか。そうすれば事務所のじっとりとした空気も多少ましになるのに、なんて考えたりもする。

しかし、今日の業務は外出である。何をする仕事なのか訊ねれば、定期的に行う見回りなのだと白澤さんは言っていた。

白澤さんに着いて移動をする。新宿を離れ、電車に乗る。目的の駅を降りて十分も歩いたとき、生涯で絶対に縁が生まれることはないであろう立派な門が見えてきた。白澤さんの足は、そこに向かっているように見える。

「白澤さん、あの……あそこにいくんですか?」

「そうだよ」

あれって何ですか、と聞く前に門についてしまった。白澤さんは門の近くに立っていた警備員に話しかけ、門の横にある従業員用の扉を開けてもらっている。どうやら今日の見回りはこの建物で間違いないらしい。

大きな門に、ひろびろとした敷地と手入れの行き届いた中庭がある。よく見れば、一般公開受付はこちら、と書かれた立札も見つけた。立札の末尾にあるのは東京都という文字である。国で管理されている建物ということだろうか。

「野田くん、行くよ」

「あ、今行きます」

白澤さんに呼ばれ、後に続く。傘の持ち込みを禁ず、という注意書きが真っ先に目に入ってきて、傘は建物の外へ置いた。

磨き抜かれた大理石の床に、思わず立ち入るのを少し迷った。白澤さんは何度か来た事があるようで、あまり気にしていないらしい。

大理石の床に怯んでいる場合ではないと中に入って、また立ち止まった。絢爛豪華という言葉があるが、なるほどこういう場所のことを言うのだろう。天井は高く、見上げるとどこまでも装飾が続いている。

一体この建物の調査を依頼した人は誰なのだろうと考えたが、白澤さんなら誰から依頼を請けてもおかしくないような気がしてしまう。何があってももう驚かないだろうと考えている自分に、思わず少し笑った。

「部屋を一つずつ視て欲しいんだ。私は右の通路から回るから、野田くんは左の通路から回ってくれるかな?」

「視るだけでいいんすか?」

「うん、左の通路から行ける部屋にはもう何も居ないからね」

つまり、右の通路の方には何かが居るらしい。一体何が居るというのだろう。少し気になったが、何かが居るとするなら俺に対処できることはない。俺に出来るのは視ることなのだから、何も居ないことを確かめるのが仕事である。

「部屋には入らず、入り口から視るように。二階には行かなくていいから、突き当りまでいったらこのエントランスまで戻って来てくれるかな」

「了解す。じゃあ、いってきます」

白澤さんは右の通路へ行き、俺は左の通路へ進んだ。

建物の中は、恐らく非常灯の弱い明かりだけが点いている。けれど、不思議と明るく感じた。白い壁紙がそう見せているのかもしれない。

それぞれの部屋の入口に立って視てみたが、白澤さんの言う通り何も居なかった。あっという間に突き当りの階段まで着いてしまって、逆に拍子抜けしてしまった。

白澤さんは突き当りまでいったらエントランスまで戻るように言っていた。二階には登らないように、とも。そこに何があるのだろうと、少し気になった。

通路の突き当りには二階に上がる階段と、下に降りる階段があった。

視たら何かわかるだろうか。思いついてすぐ、目を瞑っていた。上を視る。瞼の裏に光は感じない。二階には何もないようだった。

次は下を見る。薄っすらと、点状の光が視えた。イルミネーションにあるような、小さな光の集合体らしい。

やはり何かはいるのかと点状の光を追う。光はどこまでも下に続いている。螺旋のように渦巻きながら、どんどん下に伸びていく。一体どこまで続いているのかわからなくなって、目を開けた。

足音がする。下の階からだろうか、それとも二階からだろうか。ゆっくりとした足音だ。そういえば今日は関係者を示すカードも、来客であることを示す腕章もない。この建物の中にいるからには関係者だろうが、不法侵入者に間違えられてはことだ。足音から逃げるように、慌ててエントランスに引き返した。

エントランスでしばらくの間、白澤さんを待った。大理石のエントランスはひんやりとしていて、秋にしても少し肌寒いくらいだった。外の雨はまだ止まず、しとしとと雨音がしている。

白澤さんの方は何かが居るうえ、恐らく二階や地下にも用事があるのだろう。しばらく戻ってこないことを覚悟しなくてはならないが、さすがに歩き回って足がくたびれている。

室内の様子を見るに勝手に触ったり座ったりしていいとは考えづらい。せめて床に腰を下ろすくらいだが、地べたに座るのもなとぼんやりと考えているとようやく白澤さんが戻ってきた。

「お待たせ。野田くんの方は何もなかった?」

「部屋の方は何にもなかったです。二階と地下は行かなくていいってことだったんで、行きませんでした」

「地下?」

白澤さんが首を傾げる。何を不思議に思うことがあるのだろうと、俺の方が少し驚いてしまった。

「突き当りの階段、二階と地下にいく二つがあったと思うんですけど……」

「野田くん、この建物は二階建てで地下に部屋はない」

言葉を失うのは俺の番だった。地下がないのだとしたら、俺は何を見間違えたのだろう。しかし、そうなると俺が視た地下に延々と続く点状の光もおかしい。

「もしかして、階段から足音がしなかった?」

「しました。警備員さんかなと思って、咄嗟にこっちに戻ってきたんすけど」

「……野田くん、次にこの建物に来るときは私と行動しようか」

背中がひやりとする。一人で居るべきではないと白澤さんが言うときは、大小問わず、何かしらの問題が起きているときだ。

「あの……もし俺がそのまま階段に行ってたらどうなってたんすか?」

白澤さんは俺の疑問に答えず、ゆっくりと首を振った。そのもしもすら考えてはいけないということだろう。

静まり返った建物の中にしとしとと雨音だけが響くのが、どことなく不気味に感じる。次の見回りのときは絶対に白澤さんから離れないようにしようと決めて、どうにか見回りの仕事を終えた。

たばこ屋

真夜中に異常が起きるという家から調査の依頼があった。異音、震動、部屋の一部だけが極度に冷え込むという現象は明らかに怪異の影響で、原因となるものを見つけるためにその家を訪ねることになった。

真夜中に異常が起きるのなら、当然訪れる時間は夜になる。いわゆる夜勤である。家に起きるという現象を確かめたあと、原因は何なのか家中を探し回っていたらすっかり朝になっていた。

白澤さんの方で解決の仕上げにかかっている間、先に外に出ているように言われて家の外に出た。

朝方の、まだ肌寒さの残る空気に目が覚める感覚がある。街全体は静かで、まだどの家も眠っているだろうことは想像に容易い。大きな音を立てないように、自然と行動はゆっくりになった。

住宅街の中は、時折新聞配達のバイクの音がするくらいで人の姿はほとんど見られない。時折、俺と同じように音を立てないようにそっと家を出る人の姿があった。恐らくこれから仕事へ向かうのだろう。

ふと、調査をした家のはす向かいにある昔ながらのたばこ屋の明かりがついた。こんな早朝から営業を始める店なのだろうかと疑問に思っていると、表に人が出てきた。

店から出てきたのは杖をついた老人で、俺を見て小さく頭を下げた。ぼんやりと見ていたことに今更気付き、俺も同じように頭を下げた。もしかしたら、依頼人と普段から付き合いがある人なのかもしれない。不審がられなかっただろうかと少し心配になった。

家を振り返る。白澤さんはまだ外に出てこない。思いの外時間がかかっているが、けれど家の中に戻ったとして手伝えることはない。できるのはただ待つのみだ。

たばこ屋の老人が店のカウンターから手招きをしていることに気付いた。周囲を見回す。日はようやく顔を出してきた頃で、空は藍から橙に変わりつつある。早朝の街に立っているのは俺だけだ。

呼ばれているのを無視するのも心証がよくないだろう。見かけない人間がいると通報されてもおかしくはない。ここはおとなしく呼ばれるのが良さそうだ。

「……何か御用ですか?」

「見ない顔だったんでなあ。仕事だろう、あそこの家にはなんつうか……嫌な感じがあったからな」

俺は視える方だが、同じように感じる方の人もいるだろう。この人はそういうタイプの人なのかもしれないと思って、曖昧に笑って置いた。

「いやあ、助かったよ。こっちからじゃ何にもできないから、どうにかならないもんかと気を揉んでたんだ」

「そうだったんですか……まあ、何て言うか、もう大丈夫だと思います」

白澤さんであれば、原因さえ見つかれば後は何とかしてくれるだろう。老人は目の前の家から嫌な雰囲気が続いている状態が相当居心地が悪かったらしく、俺を見て目を細めた。

「うん、うん。ちゃんと始末をつけてくれてありがたい。御礼を言おうと思って声をかけたんだ。駄賃代わりにこれをやろう」

カウンターから、皺くちゃの老人の手が伸びる。手渡されたのは小さなブリキの缶だった。表面には何の印字もなく、振ってみると、微かにからからと軽い音がしている。

「マッチだよ。まだ十分使えるはずだ」

ブリキ缶の側面にはヤスリがついている。なるほど、湿気防止だろうか。まだ使えるというのなら貰っておこう。

「はあ、どうも……あの、それじゃ失礼します」

老人は目を細めて笑うとカウンターの奥に引っ込んでいった。俺もまた、たばこ屋を離れた。

ちょうど依頼人の家まで戻ってくると玄関が開いて白澤さんが出てきた。ようやく終わったらしい。

「お疲れ様です」

「お待たせ。それじゃ帰ろうか」

どうやら問題なく片付いたらしい。朝方は人の声もよく通る。まだ眠っている家々を起こさないよう、そっと住宅街を離れた。

「白澤さん、そういえば……」

声を潜めて、つい先ほどあったことを話す。

早朝から開くたばこ屋の老人にマッチを貰ったこと、嫌な感じが気になっていたこと、解決のお礼を言われたことを話すと白澤さんはくるりと来た道を振り返った。

「たばこ屋、電気が消えているよ」

えっ、と思わず足を止める。振り返るが、確かにたばこ屋の明かりは見当たらない。よく見れば、店の中は埃がかっていて、しばらく開いていないように見えた。さっき俺が行ったときには、物はたくさんあったが放置されているような様子ではなかった。

白澤さんはゆっくりと歩き出す。俺もまたそのあとに続いた。住宅街を抜け、大きな道路に出る。トラックかタクシーしか見当たらない。コンビニには眠そうなバイトが立っている。

「これは推測なんだけど……」

そう前置きして、白澤さんがようやく口を開いた。白澤さんの声は、不思議と声を潜めていても耳に通る。

「あの家にあったものはずっと昔の火災守りでね。前の住民か、その前の住民が置いていったんだろうけれど……長い時間置かれていたからすっかり風化してしまった。そこに運悪くよくないものが入って、家全体に影響が出ていた」

殻だけが残っていたものに余計なものが入ってしまった形ということだろうか。

「たばこ屋にいたのは老人だったと言ったね?」

「杖を付いてる、どこにでもいそうなおじいさんでしたよ」

「うん、それなら恐らく火災守りをしていた神様か、その類だろう。守るためのものが悪いものになったのが気になっていたんじゃないかな……」

その類、と言われても俺には思いつかない。神様に近しいもの、もしくは属するもの、みたいなそういう具合だろうか。人の前に姿を現すものだろうかと思うが、実際に見たのだから疑いようもない。

「マッチ貰ったんすけど……」

「必要なときに使うといい」

白澤さんは小さく笑った。俺は何だか不思議な気持ちになりながら、ポケットの中に突っ込んだブリキのマッチを取り出す。どこにでもありそうなマッチだ。特別なものにはとても見えない。

貰ったものを無下にするのもしたくない。マッチが必要になることはあまりないが、あって困るものでもないだろう。とりあえず持ち帰って保管することにしようと、そのままポケットに戻した。歩くたびにブリキの中で乾いた音がかすかに鳴っていた。

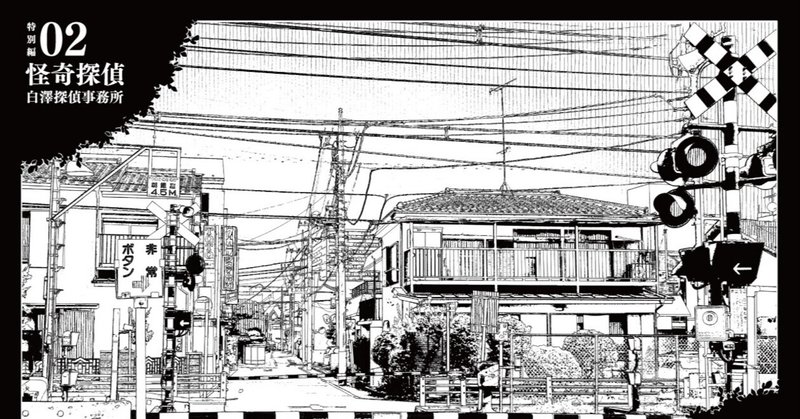

踏切

踏切の向こうに未来の自分が見えるという噂を、丸井さんから聞いた。

深夜二時、都内のとある踏切へ行って遮断機の前に立つ。未来を見ることを許された人間なら遮断器が降り、電車の走り抜ける音が響く。電車が通り抜けてから遮断機が上がるまでの間、踏切の向こうに未来の自分が立っているという。

丸井さんは噂を聞いてすぐ確かめにいったものの、どうやら未来を見ることは出来なかったらしい。ただ、深夜の散歩は少しわくわくして楽しかったと言っていた。深夜に一人で出歩くのはあまり、と白澤さんが困ったような顔をしていた。

踏切の向こうには未来の自分が見えるらしい。未来の丸井さんを想像してみたが、あまり今と変わっていないような気がする。今だって年齢不詳で謎が多い人なのだ。あと何年と過ごしても、丸井さんはずっと変わらないんじゃないかと考えてしまう。

「というわけで、白澤くんに見てきてほしいんだよ。僕は狸か狐だと思うんだけどね」

「まずその噂を確かめるところから始めてみます」

噂を調査する、というのは何度やっても不思議な気がする。こういうのは誰から始まったのかよくわからない話だと思っていたのだが、白澤さんが調べると不思議と何らかの原因があるのだ。狸や狐が化かしていたとしてももう驚かない気がする。

「丸井さん、そういう噂に詳しいですよね……」

一通り話し終えて満足したのか、丸井さんは次の噂を確かめに行くといって帰ってしまった。一体どこから仕入れてくるのか、それとも集まる場所にいるのか、不思議なことこの上ない。

「噂の流行り初めを見つけるのが上手いんだろうね。詳しい場所も聞いたし、念のため見に行こうか」

白澤さんが行くのなら当然、俺も助手として同行しなくてはならない。

「いつ行きますか?」

「それなら今夜はどうだろう」

今日の仕事はここで切り上げ、仮眠してから出発と考えると時間はちょうどいい。おりしも今日は金曜である。深夜の仕事でも、明日が休みであれば支障はなさそうだ。

「私はそれまでに下調べをしておくから、先に休んでおくように」

「了解す」

下調べというのをするのは助手の方ではないかといつも思うのだが、俺が調べるより白澤さんが調べたほうがわかるものが多いだろう。俺にできることは現地にいって視ることだ。目を使うと多少なり疲れることだし、白澤さんの言うより出発まではゆっくり休んでおくことにした。

深夜、事務所を出て踏切へ向かう。

新宿から車を走らせること一時間ほど。いわゆる閑静な住宅街の中にその踏切はあった。噂になるほどなのだから廃線か何かだろうかと思っていたが、今も使われている線路のようである。

秋の虫がかすかに鳴いているが、それもふと途切れると深夜独特のしんと沈むような沈黙がある。歩けば寒さを感じないが、じっと立っていると肌寒さを感じるような夜だった。

噂になっている踏切には誰もいなかった。目の前にしてみても、何かが起こりそうな感じはない。踏切の向こう側は緩やかな上り坂がカーブしていて、道の先がどうなっているかはわからない。

時計は深夜一時を過ぎ、もうすぐ二時が近づこうとしている。終電は終わっている時間だ。人の気配はなく、本当にこの踏切の向こうに未来の自分が見えるのかは疑問が残る。

「一度、視てみますね」

目を瞑る。瞼の裏にかすかな光を感じるが、場所はわからない。光はあるのだが、その光を隠すように薄い靄がかかっているような感じだ。目を開くと、踏切の向こうにある電灯がぼんやりと地面に光と落としている。

「はっきり見えないです。靄がかかっている感じで……」

「何かはそこにあるんだね?」

「ある……と思います」

たぶん、と言いかけたところで突然遮断器が降りた。警報は鳴らず、ただ光だけがちかちかと光っている。遠くから電車の走る音が聞こえる。一定のリズムで車体を揺らす、あの音だ。

時計を見ると、二時になっていた。始まったらしいと気付いて、思わず一歩下がる。実際に目の前にある状態なら、俺より白澤さんの方が頼りになる。

「電車が来る」

白澤さんは踏切の向こうをじっと見つめている。そこには夜の暗闇しかないけれど、確かに電車の音が近づいてきていた。

大きな音を立てて車体が目の前を通り抜けていく。電車自体は靄がかかっていてよく見えなかった。電車というより、黒い固まりといった方が近いかもしれない。あっという間に電車は通り過ぎ、遠ざかって見えなくなった。

問題はこの後だ。

遮断機は上がらない。踏切の向こうに未来の自分の姿があるというが、本当なのだろうか。電灯の明かりを頼りに目を凝らすが、何かがいるようには見えない。

かすかに花のような匂いがした。雑草取りをしたあとのような、土の匂いと混ざった青い匂いだ。じゃり、と靴音がする。踏切の向こう、電灯の奥にある緩やかな坂を下って何かが近づいてきていた。

目を瞑らなくてもそこに何かがいるとわかる。白澤さんにも見えているようだった。

普段、仕事の中で目を瞑ったときに光が見えても、目を開けたら実体は見えないことがほとんどだ。つまり、俺の目にも見えるということは、あまりいいものではないかもしれない。

「野田くん、目を瞑って」

「で、きないです」

俺だって見ないで済むならそうしたいのだが、身体がいうことを聞かない。踏切の向こうにいる何かへの警戒心からなのか、全身が強張ってしまっている。

踏切の向こう側から来た人影は、電灯の光から外れて立ち止まった。光の中心から離れているからか顔は見えない。逆光で写真を撮るとああなるな、となぜか他人事のように思う。

未来の自分の姿が見えるという噂だが、背格好は俺に似ていなかった。どちらかといえば、白澤さんに似ている気がする。

「……どうしますか?」

「……遮断機が上がれば消える。待つしかない」

今しがた電車が行った方面から、再び電車の音が近づいてきた。遮断機が上がらなかったのは電車が上りと下りの二本が通るからだったらしい。

ごおっと音を立てて電車が通り過ぎる。黒い固まりが再び通り過ぎ、風を残してあっという間に電車は消えてしまった。

踏切の向こうに人影が二つある。先に居た人物の横にいた人影は、何となく俺に似ていた気がした。

遮断器が上がる。踏切の向こうには、もう誰もいなかった。

虫の声がいつのまにか帰ってきて、かすかな鳴き声を響かせている。視てはみたが、本当にここにはもう何もいないようだった。

「……あれって何だったんでしょうか」

隣にいる白澤さんに聞いてみる。白澤さんは腕を組んだまま、踏切の向こうを見ている。

「調べておこう。実際に目の前に現れてくれたのだから、後はどうにでもなるよ」

白澤さんはふと表情を和らげ、踏切に背を向けた。置いていかれないよう、俺もまた、踏切を離れて歩き出す。

結局、踏切の向こうに現れるものとは何だったのだろう。詳しく聞いてみたいが白澤さんにもまだわかっていないようだし、何を聞けばいいのかもわからない。

自分でも、少し考えてみる。もし踏切の向こう側に居たのが本当に未来の自分の姿だとしたらどうだろう。暗くてはっきり見えなかったが、何というか、自分でもおかしくないと思ったのだ。

仮にあそこに立っているのが俺だったとしたら、その隣にいたのはやはり白澤さんだったのだろうか。未来というのが一体どれくらい先のことを示しているのかはわからないが、まだ白澤探偵事務所にいて助手をやっているのだとしたら、それはそれでいいような気がする。

見たものが何であれこの仕事を辞める気はないけれど、とゆっくり歩く。踏切は遠くなり、すぐに闇に消えて見えなくなった。