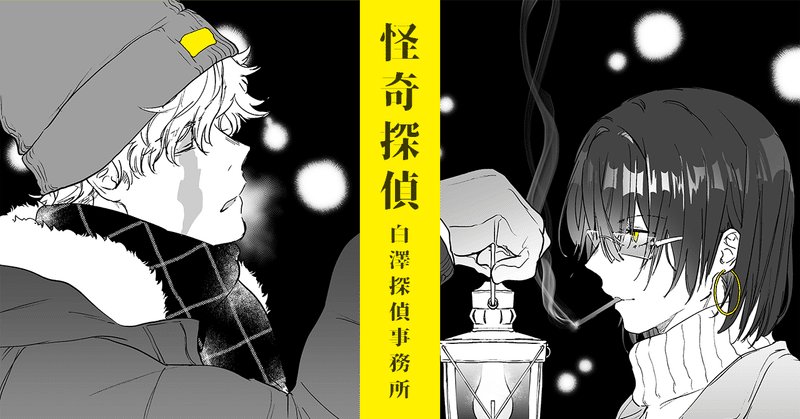

【小説】#6 怪奇探偵 白澤探偵事務所|深夜の道案内

あらすじ:仕事始めを迎えた白澤探偵事務所。深夜、緊急発生した業務対応として白澤に起こされた野田は突然防寒具と淡く光るカンテラを渡される。どうやらこの冬の寒さとも関係があるらしく――。

※シリーズ1話はこちら

寒いと寝るにも苦労する。年末から年始にかけてひどく冷え込み、あまりの寒さで深夜に目を覚ますことは珍しくなかった。窓に断熱材を貼るとか、湯たんぽを導入するとかしてようやく眠れるようになったのだが、どうにも眠りが浅い。

眠りが浅いとおかしな夢を見る。

例えば、白澤探偵事務所の床から十センチが温泉になった夢や、首筋に蛇が巻き付いてくる夢だ。前者は湯たんぽが温かすぎたからで、後者は窓からの冷気がよほど辛かったのだと思う。

今日は、遠くから誰かに名前を呼ばれる夢を見ている。周囲は真っ暗で、あまりに寒くて、顔をあげることができない。でかい身体を縮こめていてもさっぱり温かくならないのだから、これは夢だと思う。夢なら目覚めてしまえばこの寒さから解放されるのだろうが、何となく目覚めたくない。このまま眠れてしまえば良いのだけれど、夢の中で寝るなんてできるのだろうか。考えている間にも名前を呼ぶ声は段々大きくなる。近くなる。すぐそばまでやってきている。

「野田くん」

妙にはっきりした声が耳元に響く。誰の声だろうと思っていたのだが、これは白澤さんの声だ。もしかして、これは夢ではないのかと思った瞬間、ぱちりと視界が明転した。

「……野田くん、起こしてごめん」

「う……」

瞬きを繰り返す。どうやら名前を呼ばれる夢ではなく、実際に枕元で白澤さんが俺を起こす声だったらしい。さすがに目覚めてすぐに起き上がることは出来ず、薄闇の中で枕元に立つ姿を見上げている。

「お仕事だよ」

「……おしごと」

言われた言葉をそのまま繰り返し、もう一度口の中で呟く。

もしかして寝坊したのでは。仕事始めが無事に済んだ気の緩みで、金曜と土曜を間違えてしまったのでは。今まで遅刻も寝坊もしなかったのについにやってしまったか、一階が事務所なのに。そこまで考えて、周囲がまだ暗いことに気がついた。

「まだ……夜じゃないですか?」

「緊急の案件でね、人手が欲しいんだ」

そういえば、雇用契約書に休日出勤とか、深夜の業務対応があるとか書いてあった気がする。その際は手当てが付きます、という注釈が添えてあった。であれば、仕事だ。

「……深夜手当がつくやつですね」

「そう、手当がつくやつ。休日出勤だから代休も出るよ」

枕元のケータイに触れ、時間を確かめる。二時四十七分。土曜日だ。こんな時間に発生する緊急の仕事なのだから、俺には想像できないような何かが起きているのだろう。人手が欲しいとも言っていたし、大事の可能性もある。とにかく、起きなくては。

ぼんやりする意識を何とか覚ますため、何とか上体を起こした。寝汚い自覚があるからこそ、こういうときはさっさと起き上がってしまわないといつまでも意識が覚醒しない。

「どういうお仕事なんですか?」

「境界の補修、迷子の保護、道案内……」

「……多くないですか?」

人手が必要な理由がわかった。白澤さん一人で全部やるには骨が折れるだろう。境界の補修、なんていう仕事は今初めて聞いたけど。

白澤探偵事務所は、怪奇現象の調査や対処も業務として取り扱っている。そのことは知っているし、今まで俺自身も体験しているけれど、まだその存在に慣れていない。

「年末年始って、お寺とか神社にたくさん人が集まるだろう?」

「そうっすねえ……除夜の鐘鳴らしたり、初詣行ったり」

「人が集まるところって色々集まりやすいんだ。それで、なんて言えばいいのかな……あっちも混雑、こっちも混雑で境界がゆるんでしまったというか……」

あっちとこっちと言いながら上と下を指さすオーナーの様子からして、普段見えないあちら側と、俺たちのいるこちら側を分ける境界というものが存在するらしい。人々が集まるのに釣られてあっちも何かが集まった結果、境界そのものがゆるんでしまった。その境界を補修するのが、今日の仕事のうちの一つ。

「ゆるんじゃうと、何が起きるんです?」

「境界のあっち側からこっち側に来れるようになってしまって……」

「……出口がわからなくて迷子に?」

「そう!」

そう、じゃないですよと突っ込みかけてやめた。話はまだ途中だ。

「迷子を保護して、境界のあっちに帰れるように道案内してあげれば業務完了」

こちら側に本来存在しないものが存在している、という事実に少し頭が痛くなった。それ、俺にも視えるのだろうか。オーナーにもらったお守りを持っていれば視えない種類のものなのだろうか。

迷子の保護と、道案内。それをこなせばこの夜の仕事は終わり、ということらしい。

「野田くんには道案内の目印をお願いするね」

「うっす」

怪異を取り扱う以上、こういった不測の事態にも対応しなければならない。オーナーの仕事を手伝うのは助手である俺の役目なのだから、お仕事には対応しなくては。まだ眠いと訴える体を無理やり布団から出した瞬間、あまりの寒さに縮み上がってしまった。

「あの、なんか……めっちゃ寒くないですか」

冬だから寒いとかではない、異常な寒さだ。フローリングについた足がじんわりと痛む。床が冷たすぎるのだ。眠る前まで暖房がついていたはずなのに、部屋の中がまるで外みたいな気温になっている。

「境界がゆるんでしまうと、あっちの冷気が流れ込んで酷く冷えるんだよね」

ニュースでは大寒波って言ってるみたいだけど、と言ってオーナーは新品のヒートテックを二枚くれた。一枚は長袖、一枚はタイツ状のものだ。XLならぎりぎり着れる。

「着替えたらリビング行きますね」

「うん、待ってる」

オーナーが部屋から出るのを見送りながら、急いで着替える。支給されたヒートテックに、自前の裏起毛トップスやらセーターやらを重ねて着る。靴下は三枚重ねた。後は手袋と帽子、コートは一番暖かいやつ。足元は最悪ブーツで何とかなると踏んで、ぴしゃりと頬を叩いた。まだ眠たいような気がしたのだ。この寒さで寝たら死ぬ、と雪山に登るような覚悟を決めてリビングへ向かった。

「あ、野田くん。これ、防寒具と、折り畳みの椅子」

早速、毛布みたいな分厚いブランケットと、アウトドア用の椅子を手渡された。現物支給なのはいつもありがたい。準備がいいオーナーで助かる。

「道案内の目印って、具体的には何をやればいいんです?」

「野田くんは、座ってこれを持ってるだけでいいよ」

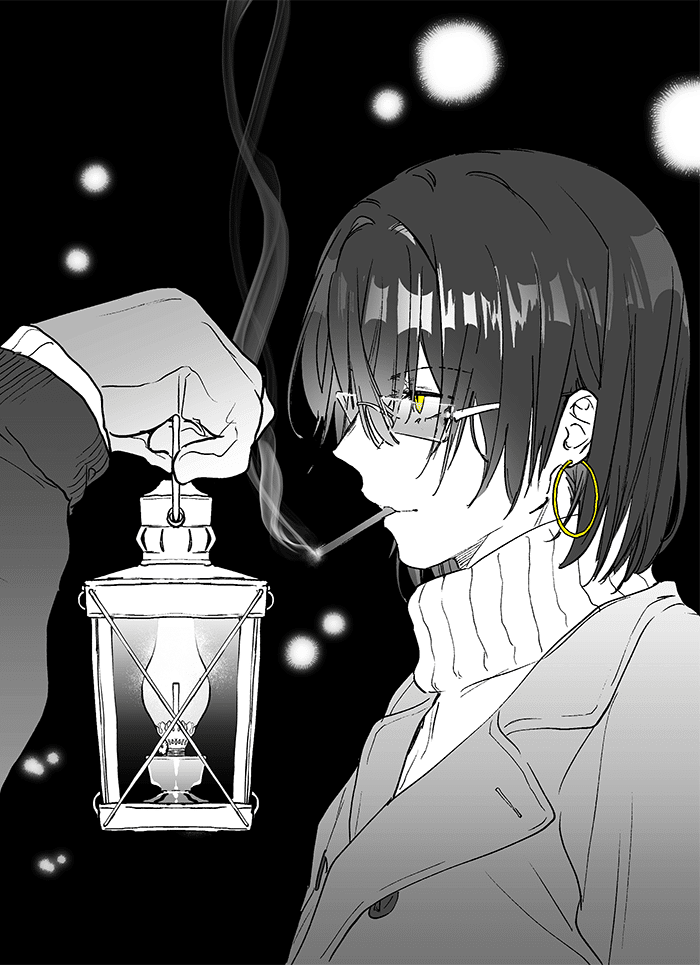

そう言って渡されたのは、淡く光るカンテラだった。よく見るLEDの白ではなく、薄い青の光を放っている。光は強まったり弱まったりを繰り返し、ゆらゆらと揺れている。

「出口はこちら、みたいな光なんだ」

「この光に集まってくる、ってことですか?」

「そうそう、場所はね……」

オーナーの使う端末に、事務所近辺の地図が表示される。地図上にはいくつか赤い目印があり、これはオーナーが補修して回る場所を示すものらしい。赤以外には、青の目印が一つだけある。

「花園神社っすね……鳥居のところ?」

「うん、そこでこれを持って座ってて欲しいんだ」

カンテラを片手に下げ、椅子を肩から下げる。ゆらゆらと揺れるカンテラだけが少し不安定で、持ち歩きが不安になる。光に手を近づけても温かくない。熱源としては期待できないな、と少しがっかりした。

「……絶対落とさないように気を付けて」

「わかりました」

取扱注意の品らしい。間違えても落とさないようにしよう、と固く誓った。

「迷子の誘導が終わったら連絡するから、ケータイは持っててね」

「はい」

コートのポケットを叩いて、ケータイが入っているか確認する。さっきまで充電していたから問題なく使えるはずだ。

「……そうだ、野田くんがあっちのひとにちょっかいを出されたら困るからおまじないの煙をかけるね」

オーナーのコートのポケットから、シルバーのシガレットケースが出てきた。物騒な呪文の印字されたフィルムを処理するとき、白澤さんの部屋から灰皿がすぐ出てきたから喫煙をするひとであることは何となく察していたけれど、実際に目にすると少し驚いてしまう。何より、家の中で煙草の匂いを感じたことがないというのも理由のひとつだ。

ケースの中には黒い巻紙に包まれた細い煙草が並んでいる。市販の煙草かどうかはわからないが、おまじないに使うのであれば自分で作ったものかもしれない。オーナーならそれくらい容易いだろう。

「煙たいけどちょっと我慢して」

「うい」

シガレットケースの摩擦板を使ってマッチを擦り、手慣れた様子で煙草に火を点ける。好きな俳優が煙草を持つ指先が好きだから、という理由で喫煙を始めた同級生がいたことを思い出した。今になって、かっこいいな、と憧れる気持ちが少しだけわかった。

煙草の煙が真っすぐに立ち上る。シナモンみたいな匂いというか、苦いお茶みたいな匂いというか、何に例えればいいのかわからない匂いがする。この家のどこでも嗅いだことのない匂いだ。

白澤さんの薄い唇から、ふうっと白い煙を吹かれた。確かに、煙が部屋に満ちるのを待つより、吸った煙を浴びせて貰う方が早い。

「急ぐときは煙草のほうがすぐ済むから……悪いね」

早いのはわかるが、煙くて少しせき込んでしまった。全身にまんべんなく吹きかけられて、ようやく煙草の火が消された。終わりらしい。

「じゃあ、行こうか」

部屋の中に嗅ぎなれない匂いが残っている。換気扇回していこうかな、と少し迷ってやめた。出勤である。

「……深夜出勤の代休、祝日にくっつけてもいいからね」

カレンダーを見る。そういえば、年が明けてすぐの祝日は成人の日なのだった。成人式はすっぽかした身だからいまいち馴染みがないが、休みが増えるのはいいことだ。カンテラを落とさないよう、しっかりと握った。

途中でオーナーと別れ、指定された花園神社の鳥居に辿り着いた。

深夜である。人気のない神社は静かで、その静けさが少しだけ恐ろしい。周囲に明かりは少なく、手元にあるカンテラの光だけがゆらゆらと揺れている。その光の弱さは頼りなく、消えてしまわないか少し不安になる。

「……反応しないな」

現場到着を知らせようとケータイをつつくが、あまりの寒さに入力ができない。こういうときに音声入力があってよかったな、と思う。寒くて口が開かず、何度か謎の文言をオーナーに送り付けてしまった。わかった、と返事が返ってきてすこしほっとする。

カンテラを落とさないよう気を付けながら折り畳みの椅子を広げ、ブランケットを身体に巻き付けて腰を降ろす。あとはこのまま、オーナーの連絡が来るまでじっとしているだけだ。防寒に努めても努めても寒い。ブランケットではなく毛布を抱えてきた方が良かったのかもしれない。

時折、強い風に頬を叩かれる。びゅう、という突風が通り過ぎていくたびに目が渇いて仕方がない。ぱちぱちと瞬きをすると、まつ毛の先がぴしりと震える感触がある。凍っているんじゃないだろうか。涙って凍るのだろうか。雪山にでもいけばわかるのだろうが、こんなに寒いのにより寒いところになんていけるわけがない。

それにしても、部屋が寒いとあんなに眠れないのに、外が寒いと急に眠くなるのはどうしてなのだろう。

コーヒーでも持ってくればよかった。というか、温かい飲み物の一つでも持ってきた方が良かったかもしれない。一呼吸、一呼吸ごとに体の内側から冷えていくのがわかる。

眠りが浅い日々が続いていたからか、眠気があるのならこのまま眠ってしまおうかとも思うのだが、眠ってしまえばこの手からカンテラが滑り落ちる。これを落とさないように、というオーナーの言いつけだけは守らなくては。

風が強くなってきた。目を開けているのが辛くなって、目を瞑った。どうせ渇いてしまうのだ。それに、鼻の頭が痛い。マフラーに顔を埋め、帽子を深くかぶる。耳にも感覚がない。

目を瞑ると、うすぼんやりとした光がたくさん視えた。視えてしまった、というのが正しいかもしれない。何かが居る気配はなくて、近くか遠くかもわからない光がたくさん視える。

周囲をぐるりと見渡す。強い光が通り過ぎる瞬間、強い風が吹いた。

「……、寒」

つい口から息が零れて、慌てて口を閉じる。がちり、と震えそうな奥歯を噛み締めた。歯の根が合わなくなってしまう。風が静まった瞬間を狙って目を開けようとしたのだが、まつ毛がくっついて目が開かなくなってしまった。指先で温めてなんとか開けようとしてみたけれど手袋が冷えていてどうにもならない。このまま光が通り過ぎていくのを見守るしかないらしい。

ポケットに入れたケータイが震える。オーナーからの連絡だ。きっと境界の補修が終わったのだろう。このまま迎えが来るまで、起きていなくては。

とにかく、自分の周りに何かがいるのはわかった。お守りを持っているからなのか、オーナーのおまじないのおかげなのか、視えるだけで何かがあるわけでもない。今までも悪いことはなくて、俺が怖がっているだけなのだけれど。

まぶたの裏に大小さまざまな光が薄く見える。時折、頭をふわふわと何かが撫でていく。撫でるというか、ここに何かある、と向こうも気がついているような、そんな感じだ。椅子に座った膝や、背中に何かひんやりしたものが押し付けられる感触もあった。

目を瞑ったことで余計眠気が強くなってきた。寝たらいけない。眠い。いや、眠いというか、もしかしたら気絶とか失神とかなのかもしれない。もしくは新宿で凍死とか。ニュースの一面を飾れるかもしれない。そこまでは無理か。意識を手放せば楽になる。けれど、二度と目覚めないかもしれないのはごめんだ。

「野田くん、お待たせ」

「……オーナー?」

オーナーの声と、さっき散々吹かれた煙草の匂いがする。後ろから肩をぽんと叩かれて振り返るのだけれど、まだ目が開かなくて何も見えない。

「あれ、まつ毛凍ってるね」

「目が開かなくなっちゃって……」

瞼にあたたかな何かが触れる。ざらりとした感触、体温にしては熱すぎる。カイロのようだ。境界を補修して回る間も煙草をふかしていたらしく、カイロからも甘いような苦いような不思議な匂いがする。

薄く目が開くようになって、まず空が明るくなりつつあることに気が付いた。突然の明るさについ目を細めてしまう。急に温めたからなのか瞬きのたびに涙が滲んで零れる。また凍ると慌てて瞬きを繰り返しながら、オーナーを見上げた。

「これが最後の団体さんだから、あと少しだよ」

オーナーは寒さを気にする様子もなく、いつもと変わらない微笑みを浮かべている。もしかして雪国の出身なのだろうか。そういえばオーナー自身について、あまり聞いたことがない。いや、それは後で聞けるとして、気になるのはこっちで迷子になっていたという団体のことだ。というか、団体の規模だったのかという驚きが先に来る。

「……なんの団体さんなんです?」

「干支が変わったからね、お仕事を終えた戌たちが一斉に帰るんだよ」

「いぬ……」

まぶたの裏から見たうすぼんやりとした光たちが様々な大きさをしていたのは、大型の犬とか、小型の犬とか、そういうことなのだろうか。境界の向こうというから恐ろしいものかと思っていたけれど、鳥居から向こうに帰るのであればなるほど神様というか、祭られていたものとして正しいような気がする。

「いつもはもっと早いんだけど、次に戌年が来るまでこっちに来られないからって寄り道してたみたい」

「寄り道……」

それでこの寒さを引き起こして回っていたのだから、勘弁してほしい。おとなしく帰って欲しい。いや、まさしく今帰っているところなのだろうけれど。

「野田くんの匂いがわかったんだろうね、帰る途中の大きい戌たちが君の頭とか背中に鼻をくっつけてたよ」

「なんかに撫でられたなって思ってたんですよ……」

犬を撫でるのは好きだけれど、まさか犬に撫でられるとは思わなかった。というか、見てたなら早く教えてくれれば良かったのに、しばらく見ていたらしいオーナーについむくれてしまう。ぼんやりとした光しか視えないというのは不便だ。視えないよりはいいかもしれないけれど。

「これ、来年もあるんですか?」

「ううん、来年は別のひとが担当。亥年はパワーあるから」

白澤さんが鳥居の前に座り込み、足元の縁石に見たことのない文様の札を貼り付ける。そろそろ仕事が終わるらしい。寒さに軋む関節を叱咤して立ち上がり、うんと背伸びをした。日が昇ってくる。雲一つない澄んだ空だ。カンテラの明かりはもうほとんど見えなくなっている。

「お疲れ様、野田くん」

ぼんやりと空を見上げているうちに最後の仕上げは終わったらしい。振り向くと、石の上につけられた札は消えていた。目を瞑ってぐるりと周囲を見渡してみたけれど、もう光は見えない。冷たい風も吹いていない。

終わった、と思ったらどっと疲労が湧いてきた。白い息が固まりで宙に浮かび、そして消える。冷えた身体が内側から悲鳴を上げている。このままだとまた変な夢を見てしまうに違いない。

「……とりあえず帰ったらお茶飲みません?」

「そうしようか」

カンテラをオーナーに渡し、ブランケットと椅子を背負って歩き出す。今日が休みでよかった、と思う。お茶を飲んだら湯たんぽを突っ込んだ布団でゆっくり休もう。今度はもう、ひどい夢は見なくて済むはずだ。

>>閑話はこちら