怪奇探偵 白澤探偵事務所 特別編 2023秋

すこし不思議(ちょっとホラー風)な短編集です。特別編となっておりますが、単体でもお読みいただけます。

(10月8日(日)J.Garden54【み08ab】で頒布します。11本の短編集です)

人外の探偵・白澤(しろさわ)と、視える助手・野田(のだ)のお話。

シリーズ本編は以下のマガジンを参照ください。

白澤(しろさわ)

白澤探偵事務所のオーナー。少し不思議な物事を解決する。

端正な顔立ちの男性に見えるが、人間ではない。

人間という種族が好き。

野田(のだ)

白澤の助手。少し不思議な物事を感知することができる。

運が悪く、以前は人間関係のトラブルが多かった。

身長がかなり大きい。

丸井(まるい)…白澤探偵事務所の常連。オカルトが好き。

百乃(ももの)…少女のような姿をしている人外。

幻永界(げんえいかい)…人ではない生き物のいる世界。「向こう側」。

依頼人

「探偵さん、探偵さんは怪奇現象にお詳しいんですよね? どうにかなりませんか?」

依頼人は探偵である白澤さんに縋りつく。白澤さんはそれをやんわりと避けながら、応接ソファーへ座るよう促した。このまま成人男性が人に縋りつく姿をしばらく見守る羽目になるのだろうかと思っていたのだが、案外早く仕事の話ができそうだ。

白澤探偵事務所には、大なり小なり、ここでしか解決できない依頼を持つ人が訪れる。例えば蔵から出てきた由来のわからないものの調査だとか、家を買ったら妙に居心地の悪い部屋があるとか、そういうものを調査し、原因を解決するのが俺たちの仕事である。

依頼人は長い間怪奇現象に悩まされてきたらしい。無人なのに足音が聞こえ、外を歩けば視線を感じ、視界の端に居もしない人影が通り過ぎる。それらについて相談したいと白澤探偵事務所を訪れたのだと言う。しかし、俺の目には何も視えないのだ。

「……白澤さん、あの……特に何かが居るわけではないみたいです」

俺の目は怪異や人ならざるものが視える。しかし、依頼人の周囲には何も視えなかった。

こんなことで困っている、と依頼人は言う。原因になりそうなものは見当たらない。こういうときにどうするべきなのか、俺にはわからない。はっきり何も視えないと言ったところで、でも困っていると話が堂々巡りになるのがせいぜいと言ったところだ。

白澤さんは俺の報告を聞いたあと、小さく頷いた。

「今回のご依頼について、詳しくお話を聞かせていただいてもよろしいですか?」

「……そうですね、私の人生にとって大きな問題なんです。生きづらさというか、生活の中でままならないことも多くて」

依頼人が俯き、手元に視線を落とした。釣られて依頼人の手を見ると、指の殆どに指輪を付けているのがわかる。それらはどれも使い込まれているようではあったが、依頼人の雰囲気とは合っていないように感じた。どうしてそう感じてしまうのかは、まだわからない。

「こんなことを人に相談しても困らせるだけだろうとは思っているんですが、藁をすがるような気持ちと申しますか……もう一人で抱えているのも辛くなってしまって」

違和感の原因を考えてみようと依頼人の指輪を一つずつ観察してみる。指輪はどれもデザインが違う。細身のものもあれば、装飾が華美なものもある。気に入ってつけているのならある程度統一感がありそうなものだが、どれも印象がちぐはぐなのだ。よく見れば、手首にも腕輪や数珠がある。魔除けなのだろうか。

「では、そうですね……今身に着けているものはいつから?」

「これですか。長いもので三年、直近ではつい先週から……取り寄せてもきりがないんです」

発言に違和感を覚えた。

依頼人の話を聞き、身に着けた品々の起こす怪奇現象に困り果てているのではないかと思っていた。しかし、依頼人は取り寄せてもきりがないと言う。怪奇現象を取り払おうとしたがどれも太刀打ちできなかったという意味にもとれるが、わざわざ怪異を呼び寄せているような口ぶりだ。

「恥ずかしながら、常に人の気配があったほうが……なんというか、生活がしやすいもので……ですから、これがずっと続く方法はないものかな、と思いまして」

正直に言えば、そんな依頼があるのかと驚いた。

怪奇現象に悩んでいるから原因を取り払って欲しい。何かが起きているのを止めてほしい、という依頼はよくある。しかし、怪奇現象がずっと続く方法を求める依頼人というのは初めてだ。

解決したいから相談に来たのだろうと俺は思っていたのだが、想定していたのとまったく真逆の要望である。そんなことがあるのかと一瞬気が遠くなったが、人によって要望が違うのはある意味当然だ。そのことをいったん受け止めてみると、何も視えないというのはやはりおかしい。

依頼人の指についたたくさんの指輪だけではない。腕輪や数珠、首元にはペンダントが三つもあった。どれもが雰囲気のあるアクセサリーで、こんなに身に着けていても何も視えなかったということに改めて驚いてしまう。これだけあれば俺の目に何かが視えていなければおかしいと思うほどだ。

「解呪体質なのでしょうね。あなたに呪具の類を預けても、どれもが普通の品になってしまうんだと思います」

白澤さんはさらりと言う。俺は勘違いをしていたが、白澤さんには依頼人の言いたいことがわかっていたようだ。

「……どうにかなりませんか? 私は常に人の存在が感じられるようにしたいだけなのに、どうもうまくいかないんです……」

「お任せください。あなたのご期待に応えられるかはわかりませんが、考えがあります」

悩みは人それぞれある。しかし、この探偵事務所はそのどれにも応えられるのが不思議だ。

結局、白澤さんは依頼人と連絡先を交換してひとつの約束をした。

事務所には曰く付きの品がいろいろあるから、いくつか持ち帰ってもらうことにしたのだ。依頼人が何も感じなくなったら連絡を貰い、また品を送る。これを繰り返す限りは依頼人の望むとおりになるだろう。

依頼人は事務所を去るとき、晴れやかな顔をしていた。本当に長年の悩みだったのだろう。俯いて悩み続けるより、すっきりとした姿で見送ることができてよかったと思う。

「解呪できる人はそう多くないからね。業務提携みたいなものかな」

白澤さんはそう言って依頼人であった人を取引先リストに登録した。どうあれ依頼人の頼みは解決したのだからいいかと納得をして、それから次の依頼へ向き合うことにした。

外灯

業務を終え、ちょっとした買い物を済ませるために外に出た。

一日事務所から出なかったから気晴らしの外出も兼ねていて、普段行かない遠くの店まで行ってみようと足を伸ばしてみた。なるほど品ぞろえや価格帯が違うと買い物を済ませた頃にはすっかり夜になっていて、人通りも随分少なくなっていた。

新宿は駅前と治安の悪いあたりは賑やかだが、そういうところから外れると途端にどこにでもある街に見えるから不思議だ。ここにも人が住んでいるんだな、と当たり前のことに気付く。

買い物を済ませて事務所に戻る途中、視界の端で何かが点滅したのが見えた。顔を上げてみると、道路の向かいにあるマンションの踊り場にある電球がチカチカしている。

電球が切れかけているのはすぐにわかって、ああなると住んでいる人は不便だろうなとぼんやり考えてしまう。管理人がいるアパートやマンションならいいが、そうでないなら誰かが管理会社や大家に連絡しない限り明かりは戻ってこない。防犯上の理由を考えても、生活をするうえでも不便をしているはずなのに、いつまでもそのまま放っておかれたりする。

昔住んでいたマンションは、廊下の電気がずっと切れていたのを思い出す。点滅の合間に人影が見えた。あの人もそのうち、管理会社か大家に電話をすることになるのかもしれない。

信号を渡る。そういえば、事務所の近くにある何屋かわからない看板も同じようにここ最近ネオンがちらついている。もちろん、今日も店のロゴは欠けていた。店名らしい漢字の並びを見ても、一体何をしている店なのか見当もつかない。

営業中以外も光をつけておくのは広告的な意味合いなのだろうが、光が欠けてはあまり意味がない気がする。俺と同じように何屋なのか気になったのか、立ち止まって看板を見上げている人がいた。

ちかちかと光るロゴの下を過ぎて数歩歩いたところで、パチン、と音がした。電気が消えるような音だ。いよいよ切れたかと思って振り返ってみると、看板の灯りが全て落ちている。さっきの人も驚いただろうと思うのだが、いつのまにか居なくなっていた。一瞬足を止めただけなのだろうと、帰り道を急いだ。

こうなってくると、事務所の備え付けの明かりが気になる。玄関外の明かりはよし、階段の明かりも大丈夫、と確認しながら玄関までたどり着く。LEDに取り換えたところはあまり気にしないでもいいのだが、蛍光灯のままのところもあるからいずれ電球がちらつくのはわかっている。今ではないとわかっただけで、とりあえずはよしとする。

玄関の明かりを点ける。明るくなってよしと思ったのもつかの間、ふっと電気が消えた。電球が切れかかっているのかと思いつつ、こういう時は点け直すと案外まだいけるものだ。スイッチを切ってもう一度入れてみると、ちらつきながらもなんとか明るくなった。

新しい電球を買わなければ。まずは買ってきたものをしまってからと靴を脱ぐと、リビングから白澤さんが顔を覗かせた。

「野田くん、何か連れて帰ってきてるよ」

「何かってなんすか」

電気がまた消えた。手早くスイッチを押すと、またちらつきながらも電気がつく。

ふと、足元を見る。ちらついているとはいえ、明かりがあると影ができる。玄関には俺一人しかいないはずなのに、背後から影が伸びていた。光は頭上にあるのにもかかわらずだ。

影は動かない。しかし、何かが後ろにいるということは明確だ。

「後ろを視ないで。先にリビングに戻っていて」

「……動いていいんです?」

「大丈夫、あとは私の方で片付けておくから」

言われた通り、後ろを見ないようにリビングに引っ込む。入れ替わって白澤さんが玄関まで出ていって、扉を閉めた。擦り硝子の向こうで何が起きているのか、そもそも何がいたのかはわからないままだ。

白澤さんが玄関を開ける音がする。無人の玄関で電気がチカチカと点滅するのを、茫然と見つめていた。

枯れる

ある時、常連である丸井さんから雑談の合間にちょっとしたことを頼まれた。

丸井さんの家の近所に、植物園のようにガーデニングを楽しんでいる家がある。そこにはおばあさんが一人で住んでいるのだが、よく娘さんが遊びに来ていて、二人で庭の手入れをしているらしい。丸井さんはその家の二人とは茶飲み友達なのだが、最近庭に植えた植物が一か所だけ枯れてしまうのだと悩んでいると相談を受けたのだと言う。

「近くに用事があったら様子を見てくれない? もしそれで何かが見つかったらこっそり回収してくるからさ」

心配しているというより、身近に何かがあったら面白いという言い草だったので少し笑った。丸井さんはやはり、根っからのオカルト好きである。

その後、たまたま近くに用事が出来て丸井さんの言う家に立ち寄る機会があった。

丸井さんの言う家は、こんもりと緑に覆われていて恐らくあれだろうとすぐにわかった。住宅街の中に緑があると、案外目を引く。

直接訪ねるには関係がやや遠い。説明しても不審に思われそうであったし、通りすがりに少し視る程度ですぐに帰るつもりで庭をちらと覗き込んだ。

色とりどりというより、観葉植物の鉢植えをずらりと並べて育てているらしい。植物たちはどれもがきちんと手入れされていて、生き生きとしている。枯れている植物なんてどこにもなさそうだが、庭の日当たりが良いあたりだけ妙に色彩が鈍い。あそこか、と気付いて白澤さんの方をちらと見た。

「野田くん、ちょっと視ておいて」

「了解す」

頷いて、目を瞑る。瞼の裏でいつも通り視界が切り替わった。

庭の方をじっと視る。いつもは何かがあればぼんやりとした光が視えるのだが、今日に限って光は視えなかった。

代わりに、黒い靄のようなものが視えた。

黒い靄は、人の形をしていた。不思議と背中を見ているという確信があって、すぐに目を開いてしまった。普段と違う視界に驚いたというのもあるし、長時間視てはいけないものだと肌でわかった。

「……黒いもやみたいなひとが立ってます。背中を視てる感じがしたんで、たぶん……」

人影の視線の先には、恐らく家がある。この家に執着があるのだろうか。

「うーん……こういうパターンなら、解決方法はいくつかある。丸井さんに伝えて、あとは様子を見ようか」

緊急性の高いものではない、というのは白澤さんの態度からわかる。わかるのだが、俺はあの人影がじっと家を見続けているというのが妙に不気味に見えて、その家から離れた後も誰かに見られているような気がして少し落ち着かなかった。

後日、事務所を訪ねた丸井さんが箱詰めの梨を持ってきた。

「聞いて~、白澤くんに教わった通りにしたらだいぶ調子がよくなったよ! 御礼を貰ったから食べよ!」

今剥いてくれたら助かる、という丸井さんに梨を剥きつつ話を聞いたところ、庭に酒を一週間ほど備え続けたら枯れていた緑たちに復活の兆しが表れたらしい。なぜ酒で状況が変わったのか、俺にはわからない。答え合わせを求めて白澤さんを見れば、梨を片手に目を細めた。

「最初は水が欲しくてあそこにいたんだろうけど、本当に欲しいものはそれじゃないって気付いてしまったんだろうね。ああいう種類のものは、欲しがっているものをあげればすぐにその場から離れてくれるから大人しいものだよ」

なるほど、欲しがっているものを与えてやれば満足するということだろうか。欲しがりすぎるとかでもなく、満足するだけもらったらその場を離れるというのも助かるところだ。成仏とは違うのだろうかと思ったが、黙っておく。

「僕もまさかとは思ったんだけどねえ、毎日庭にコップを置いて酒を注いでさ! 次の日見ると、揮発したとかじゃなくて中身が減ってるんだよ! 驚いたなあ~」

想像してみる。庭の植物が枯れた一角に、酒を注いだコップが一つ。あの黒い人影はそれを手にしたのだろう。満足したならそれはそれで構わないが、あの立ち姿は不気味で心臓に悪かった。

「旦那さんはお酒飲まないタイプだったらしいし、お母さんも下戸だからあの家には料理酒かみりんしかなくってね! 欲しいものが手に入らなくて、恨めしく思ってただろうね!」

だから家を見ていたのだろうか。あの背中はそういう背中だったのかと思えば、まだ心に残る不気味さも少しは和らぐ。しかし、化けて出たら面白かったのに、という丸井さんはどこか他人事である。知人が幽霊に遭遇したとして、嬉々として状況を聞きだしそうな勢いに少し笑った。

廊下の足音

夏の盛りで、夜になっても暑い日が続いている。室内なのにどうしてこんなに暑いんだろうと愚痴を零せば、隣にいた白澤さんが湿度のせいだと言う。言われて見れば部屋の温湿度計が結構な数字を表示していた。

除湿器を買い足したのはそのすぐあとのことだ。元々室内で洗濯物を干すときに使っていた除湿器があったのだが、それだけではカバーしきれないほど湿度が高いのだろう。今年の暑さは異常だという話らしいし、湿度もきっと異常なのだ。

新しい除湿器には、空気清浄機能がついていた。花粉を除去してくれて便利ということだったが、これがどうも人間の気配に敏感だった。人が近くを通るたびに大きな音を立てるのだ。騒音というほどではないが、まるで人間が居ることが一番空気が汚れるとでも言っているようで、少し可笑しかったのを覚えている。

その音にも慣れてきた頃だったと思う。深夜、ごおっと大きな空気清浄機の音で目が覚めた。時計を見れば夜明けまでまだしばらくある。けれど、新聞配達のバイクの音が聞こえ始めるような時間である。

白澤さんが起きているのだろうか、と思った。時間が時間だ、うたたねのつもりでソファーで眠っているならベッドに移動させた方がいいだろう。たまに煙草を吸っているときがあるから、空気清浄機の轟音の理由はそれかもしれない。

目が覚めてしまって、ベッドから起き上がる。ドアを開けると、予想と反してリビングには誰もいなかった。あれ、と思ったのもつかの間、廊下から微かに足音が聞こえる。

白澤さん、と呼びかけようとしてやめた。こういうときは不用意に名前を呼ばない方がいいともう知っている。暗いから悪いのだ、人影が見えれば誰かいるのだし、それがないなら気のせいで済む。

リビングの電気をつける。廊下には人影がない。背後で空気清浄機がまた唸った。

何かがいるのだ。

「……野田くん、構わなくていいよ」

いつの間に現れたのか、白澤さんが背後に立っていたから悲鳴を上げそうになった。目の前にいる謎の人影より、気配のない人間のほうが驚く。いや、白澤さんは人間ではないから正しくないかもしれないが、誰もいないと思っていないと思っていたところで声をかけられたら驚くのは当然だろう。

「ごめん、驚かせるつもりはなかったんだけど」

「いや、えっと……それはいいんですけど……不法侵入ではないってことですよね?」

「たまにあるんだ。帰れって言えば、しばらく来ないよ」

声かけてくるよ、と言ってあっさり白澤さんが廊下に出て行った。扉越しで声は聞こえないが、白澤さんがぼそぼそと何か喋っているような感じはある。一言二言、それですぐに戻ってきた。

ばたん、とリビングの扉が閉まる。ばたばたと慌てた足音が消えていく。清浄機はすっかりいつも通りで、静かにランプを光らせていた。

この一件の後にも空気清浄機が妙に騒がしい夜があったが、足音は聞こえないふりをしている。そのうち廊下で鉢合わせるのかもしれない、とこっそり思っている。

繰り返す洞窟

海蝕洞窟、という言葉を初めて知った。

自然の力でできた洞窟は天井が低く、頭を打ち付けそうになる。何度も波がここを通ったのだなと思うと不思議な気持ちになるが、海水だけでこんな洞窟ができるものなのだろうか。海が身近でなかったからか、いまいち理解ができないでいる。

洞窟の奥まで波の音が響いている。季節にそぐわない冷気が、ぶるりと身体を震わせた。

海に蝕まれると字で書いてそのまま、波による浸食で崖や岩場にできた洞窟のことを言うそうだ。入口が狭く、天井も低い。しかし、この洞窟は奥に行くにつれ広くなっているようだった。

「野田くんは頭をぶつけそうだね」

「……白澤さんもまあまあじゃないですか? 先、急ぎましょうよ」

この洞窟の奥には個人が管理していたという祠がある。管理を受け継いだという人から依頼があり、代わりにその祠へ出向くことになったのだ。

依頼人が管理をするようになる前まで、この祠は地元の観光協会が管理をしていたと聞いている。観光用に整備された祠の中は、手すりがあったり電飾がいくつかぶら下がっていたりしたが、今はただぶら下がっているだけで役に立たない。一時期は観光客が集まったそうだが、落石の危険があって閉鎖されてしまったらしい。それから観光協会の手を離れて個人が管理するようになり、依頼人は祖父から管理を引き継いだそうだ。

「俺は祠の方まで行かない方がいいですかね」

頭上の出っ張った岩を避ける。足元を照らす光は手元の懐中電灯だけで、時折出っ張った岩があるから頭上にも気を付けなくてはならない。靴底が滑りかけ、慌てて壁に手をついた。手すりは折れ、無くなってしまっている。

「この様子だと、祠の前に二人は入れないかもしれないね。野田くんには待機しててもらおうかな……」

依頼人からは、洞窟の内部は干潮の時だけ立ち入ることができるが、あまり長居すると潮が満ちて帰れなくなると言われていた。潮の満ち引きの具合なんて俺にはわからないから、そのあたりは白澤さんに任せている。

速さが求められるとき、俺が居るとかえって白澤さんの邪魔になることもある。祠の前までは行かず、少し離れたところから明かりを持つことに務めた方が良さそうだ。

「依頼人から聞いたのだけどね、この祠ではすれ違う人の顔を見てはいけないそうだよ」

「そういう言い伝えなんですかね?」

「顔を上げた拍子に転んでしまうとか、狭い道を譲り合うためなのかもしれないけれど……祠がある場所だからね」

俺たちの声や足音が洞窟の中に反響する。潮騒でかき消されることもあるが、他に誰の声もしない。もう閉鎖された祠で誰かとすれ違うことがあるだろうか。俺はそんなことはないだろうと思うのだが、白澤さんはどうも違うらしい。

この洞窟に来るまでの間、誰にも会うことはなかった。それどころか、人っ子一人、車を一台も見かけなかった。洞窟がどこかに通じているのであれば話は別だが、俺たち以外に人がいるとはとても考えづらい話だ。

「人とすれ違うときは顔を上げないでいればいい、ってことですよね?」

「うん。一応、気を付けておいてくれるかな」

じゃり、と白澤さんの足音が止まる。俺の返事を待っているのだと気付いて、了解と改めて返事をした。

何があるかわからない、と白澤さんが言外に含みを持たせているのが気になる。とりあえず、まずは祠にたどり着かなくてはならない。頭上に気を付けながら、慎重に洞窟の奥へ足を進めた。

洞窟の中をしばらく歩くうち、懐中電灯の光をきらりと何かが跳ね返した。

ここに来るまでの間、金属と言えば大体は錆びていた。電球にでも光が当たったのだろうかと思いながら近づけば、少し開けた通路の真ん中にぽつんと水道と蛇口があった。

「……何の水道ですかね、これ」

見た目はどこにでもありそうな普通の水道である。蛇口を捻ってみると、素直に水が出てきた。水は俺と白澤さんの足元を過ぎ、入口の方へ流れていく。なるほど、勾配があるのだとようやく気付いた。

「ここだけ少し高い場所にあるんすかね」

「……そうかもしれないね。蛇口、閉めておいてくれるかな」

ぎゅ、と固く蛇口を閉める。白澤さんはさらに先に続く道をライトで照らし、すぐに戻ってきた。

「ここから先、落石で道が狭くなっているみたい。様子を見てから野田くんを呼ぶから、それまで少し待っていてくれるかな」

「了解す。大きいライト、持っていきますか?」

「そうだね、祠があったらついでに面倒を見て来るよ」

持ってきたライトを白澤さんに渡す。光が広がって周囲が見やすくなるタイプのライトは電池式で、少し重い。白澤さんの持った光は遠ざかって行って、すぐに見えなくなった。

一人でぼんやり立っているのも手持無沙汰で、周りをぼんやりと観察して待つことにした。

どうやらここまで波は上がってこないらしく、地面は乾いていた。手すりや電飾もほとんど残っていて、けれど不思議とどれも壊れている。頭上に光を当てると、さっと何かが逃げた。洞窟の中にも虫がいるのだな、と当然のことに気付く。

かこん、と何かの音がした。

虫の立てる音ではない。白澤さんが帰ってきた音でもない。じゃあなんの音だとライトを向けようとして、ふと白澤さんの言葉を思い出した。

この祠では、すれ違う人の顔を見てはいけない。

背中に嫌な汗が浮かんだ。思わず、呼吸すら静かにしてしまう。

ライトを消そうか迷い、けれど消してしまうとあまりに真っ暗で恐ろしい。足元だけを照らそうと腕を下げたところで、かこん、かこん、と言う足音と共に白い足袋がちらと見えた。

足音が近づいてくる。もうすぐ目の前にいる。

頭を下げ、何も見ない。

息を止めてしまう。意味もないのはわかっているのに。

足音は徐々に遠くなり、いよいよ聞こえなくなってようやく息を吐いた。息苦しさに息を吸ったり吐いたりしていたら、洞窟の奥から光が揺れながら近づいてくる。白澤さんが戻ってきたのだ。

「お待たせ、祠の方は何とか済んだよ。……野田くん?」

「白澤さん、今……その、白い足袋の人とすれ違って……」

今気づいたが、足袋の人は白澤さんの居た方から来たように思う。祠から来たのだったら白澤さんも会ったのではないかと思うのだが、白澤さんは目を丸くしている。白澤さんはその姿を見ていないのだ。

「……私はその人を見ていないな。けど、祠が妙に綺麗だった」

立ち入り禁止の洞窟の中にある祠が綺麗だと言うのは違和感がある。荒れ放題というのもそれはそれでおかしいが、綺麗すぎるのも妙だ。

かこん、と遠くで再び音がした。今度は白澤さんにも聞こえたらしい。

「とりあえず、外に出よう。そろそろ時間も危ない」

足音が近づいてくる前に、と思った。すれ違う時に顔を見てはいけないのだから、狭い場所で会ったら大変なことになってしまうと思ったのだ。

用事が済めば長居をする理由はない。来るときはあんなに時間がかかったのに帰りはあっという間だった。

足音の主とはすれ違わなかった。幸運だったのかもしれないが、白澤さんにも見てほしかったという気持ちがなくもない。

「お参りを続けているひとなのかもしれないね」

洞窟を離れて車まで戻った頃、白澤さんがぽつりと言った。

「お百度参りがもう百を超え、きっと千も超えているんだろう。何を願っているのかはわからないけど」

あの人は何を願っているのだろう。熱心に祈るだけではなく、きっと祠の手入れもしている。恐らくその肉体は失われているのにも関わらずだ。

「……依頼人には黙っておいたほうがいいんですかね」

「案外、もう知っているのかもしれないよ」

潮が満ち、もう洞窟の入り口は見えない。あの洞窟の中では今もあの足音が響いているのだろう。しかし、一体何を願っているのだろう。ささやかな願いではなく、もしかしたらもっと大きな叶いそうもないことを願っているのだとしたら。次に訪れることがあったとき、あの足音が消えていたら願いが叶ったということになる。それが望ましいのかどうかわからないまま、その場から離れた。

バス停

「……依頼人の方、よく気が付きましたね」

「車の音がするとすぐわかるそうだよ」

古いバス停の時刻表は、平日の朝と夕方に一本ずつでその文字もほとんど掠れている。

実際、この時刻表の時間になってもバスが来た事は今まで一度もなかったのだが、このところバス停に車が止まっている。集団で乗り合う車はあるがバスを見たのは一度や二度でなく、役所に相談しても知らないと言う。乗り降りしている連中を見たことはないから調べてくれ、というのが依頼の内容だった。

バスを待っている。日は傾き、空も橙から青に色を変えている。白澤さんの車があるから帰りの足は心配しなくてもいいが、外灯もない外に立っているのはさすがに落ち着かない。

本当にこんなところにバスが来るのだろうか。怪奇現象というより、正体不明のバスが何をしているか気になるというのが正直なところである気がする。そんなことを知って何になるのかと言う思いもあるし、田舎に突然バスが乗り入れてきて何をしているかわからないともなれば不安だろうとも思う。

一体何を目的にしているのかと考えていたら、遠くからエンジン音が聞こえた。

思わず白澤さんと顔を見合わせる。本当に車は通っていたのだ。

バスがやってくる。乗合でもなく、見た目は普通の、どこにでもあるバスに見える。ちょうど沈む夕日のせいで光が反射してしまい、運転席や座席に居る人の姿はほとんど見えない。

バス停の前でぴたりとバスが止まる。大げさな音を立ててドアが開き、白澤さんがタラップに足をかけた。

白澤さんがバスの中で運転手に何かを聞いているのはわかったのだが、不思議と声が聞こえない。気になってバスの中を覗き込もうとして、白澤さんに後ろ手で止められた。どうやら俺が関わっていい種類の乗り物ではないらしい。

見た目は普通だと思っていたのだが、よく見ると車体に錆が目立つ。白澤さんが俺に関わらせないようにしたということは普通の車ではないのだろう。

「野田くん、おまたせ。どうやら人間に見える状態だと認識していなかったようだ」

白澤さんが下りてきて言う。背後にバスの中が見えて、運転手から小さく会釈されたのがわかった。顔は不思議と視えなくて、けれど怖くはなかった。

「向こう側のものなんですか?」

「うん。こっちの車検みたいなものがあるんだけど、期限が切れていたようでね」

「……どこにでもあるんですねえ」

幻永界というものがある。人ならざるものの世界だが、こんなに地続きで存在しているのを目の当たりにすると改めて驚く。こんなに近くにいて目の前に存在しているのに、ほとんどの人間が知ることはない。

バスのドアが閉まり、出発するのを見守る。エンジン音はバス停から離れたところでふっと消え、影も形も消えた。虫の声だけが響き、最初から何もいなかったような夜になっていた。

何らかの貝

ドアを開けた瞬間、磯の香りがした。

「助手くん、これお土産!」

事務所を閉じる時間ぎりぎりになって、百乃さんがバケツを二つ手に提げてやってきた。潮干狩りというものを体験したくて海まで行ってきたのだと言う。潮干狩りというと春先から夏にかけてというイメージがあるが、どうやら今でもアサリは取れるらしい。

「大漁ですね」

「酒蒸しがいいな!」

勝手なことを言う人外が二人いる。まあ別に料理は好きだし構わないのだが、調理経験のない食材だと調べながらになるのが少し大変だ。手伝ってもらうと約束をして、終業の時間と殆ど同時に事務所を閉め早速取り掛かることにした。

片方のバケツはアサリがいっぱいで、もう一つのバケツにはなんだかわからない貝が入っている。食べていいものかどうかわからないものに手をつけるのは迷って、とりあえずアサリだけのバケツを先に開けることにした。

個人的な考えにはなるが、砂抜きをしないことには貝類なんて食べられたものではない。食べている瞬間に奥歯が砂を感じるとおいしさなんて感じられなくなってしまう。なるべく砂は全て吐き出させてやらねばならない。

百乃さんが流し台でじゃぶじゃぶとアサリを洗っている。その手元を見ていて、ふと瞬きの合間にちらちらと光を感じた。眩しいというより、何かが視えているという感じだ。

「百乃さん、ちょっとすいません」

まさかアサリの中に怪異がいるとは思わないが、放っておくのもよくないだろう。見失う前に、ボウルから取り出す。百乃さんは一瞬目を丸くして、けれども何か納得したように小さく頷いた。何となくそれが気になって、アサリを洗う手を止める。

「助手くん、それが特別だってよくわかったね」

百乃さんは手を止めない。貝と貝をこすり合わせ、濁った水を捨てる。再び水を入れて貝を洗うのに忙しい。どういう意味かわからないまま、同じように光が視えた貝を選り分けておいた。

洗い終えた貝を光の届かない洗面所に移す。このまましばらく置いて砂を吐き出させるらしい。

問題はもう一つのバケツである。アサリにしては大きく、ハマグリと言うには形が違う気がする。貝の種類なんて今まで注意を払ったことがないから調べなければ食べられそうにないが、そもそも食べられるものなのかも怪しい。

台所に戻ると、白澤さんと百乃さんがもう一つのバケツに詰まった貝を洗っていた。

「こっちは調理というか、このまま幻永界に送り返した方がいいのでは?」

「送り返したところで戻って来るでしょ? それならわたしたちで食べちゃった方が……」

二人がぼそぼそと話していたところに背後から声をかける。

「幻永界の貝なんですか?」

百乃さんははっとして、それから口を閉じた。白澤さんは一度口を閉じたあと、うんと短く頷く。

「海は繋がっているからね。時々見つかるんだけど、アサリじゃないから人間が持ち帰ることは殆どないんだ。百乃さんだから持ち帰って来てしまったけれど、本来なら向こうに持って行った方が良いものでね」

なるほど、こちら側のものでないのなら俺が知らないのも仕方がないだろう。しかし、送り返すか食べるかというのは気になる。持って行った方がいい、と白澤さんが言う理由が知りたいところだ。

「こういうのは人間によくないからね、私が食べてしまった方がいいかなって」

「何がよくないんですか?」

「うーん……」

百乃さんが白澤さんの方をちらと見る。白澤さんは一瞬考えて、それから手元を隠した。

普段だったらそのまま視線をそらしていたと思う。白澤さんが隠すということは、俺が視るべきではないということだ。しかし、百乃さんの手元が見えてしまった。

貝があるだろうと思ったボウルの中で、百乃さんの手の下で貝が蠢いていた。口は歪み、妙に開いている。中身がほとんど殻の外側に出ていて、それらがボウルいっぱいに詰まっているのだ。

うわ、と声をこらえて思わず目をそらす。普通の貝じゃない。食べたらただでは済まなそうだ。人間によくないというのは見た目も含めてのことなのだろう。

「美味しいんだけどね」

百乃さんがどこか平然と言うのが妙に怖い。食欲は失せ、貝を食べる気力がなくなってしまった。見た目が普通の貝と同じであったぶん、不気味さが増して見えたのもよくなかったと思う。

白澤さんが一度手元を止め、俺の目をじっと見た。

「野田くんの目だからこの程度で済んでいるけれど、これを見て海に取り憑かれてしまう人もいるんだよ」

後で忘れやすくしようね、と言って白澤さんは貝の相手に戻っていった。俺の目にはこの上なく不気味なものに見えたが、そう見えない人のほうが多いということだろうか。海に取り憑かれるとはいったいどういうことなのだろう。

台所から離れ、瞼の裏に残る貝の中身を追い出すべく目を瞑った。生々しい磯の匂いがする。白澤さんの手助けがなければ、忘れるのは難しそうだった。

夜の迷路

とある公園にある巨大迷路は、夜になると迷路内の道が入れ替わるらしい。

係員のいる日中なら、迷路を覗き込むように作られた係員用の監視台から出口まで案内することができる。係員がいるのは夕暮れまでで、係員が帰ったあとは入り口を封鎖しているのだがわざわざ夜にきて迷子になる人たちが後を絶たないそうだ。

日中に迷路を攻略した人でも、夜に入ると道が変わっていると言う。外から見たときと違う、迷路のゴールが見つからない。皆が口をそろえて同じようなこと言うものだから、管理人もいよいよ困り果て、白澤探偵事務所に原因を突き止めてほしいと依頼を決めたのだと言う。

日中のうちに、係員用の監視台から写真を撮っておいた。頭上から見るとこの道以外ないだろうと思うのだが、実際に迷路に入ってみると自分がどこを歩いているのかわからなくなる。俺はすぐにお手上げになって、白澤さんにほとんど道案内してもらった。

夜になってみても、公園は思いのほか明るい。迷路は夜になると閉鎖されるが、公園内に暗い場所があると防犯上よくないということで外灯を増やしているのだそうだ。これだけ明るければ、閉鎖と書かれた看板を乗り越えて入っていくくらい簡単だろう。

「先に監視台登って写真撮ってきましょうか?」

「そうだね、私は入口で待っているよ」

了解の返事をして、すぐに監視台に登った。夕方に帰る係員から鍵を受け取っていて、明日の朝に返す手はずになっている。写真を撮ってみたが、昼間に見たときと通路は変わっていないように見える。

入口まで戻り、白澤さんに写真を見せる。

「特に変わっていないように見えるね」

「あ、上にいる間に視てみればよかったですね……」

「この様子だと中に入らないと通路が変わらないのかもしれない」

とりあえず入らないことには話は始まらないだろう、と言うことらしい。

いよいよ迷路の中に入る。入口からゴールまでの道のりはいたってシンプルで、実は三度曲がるだけでたどり着く。間にいくつか分かれ道があるのだが、それがどれも行き止まりに続いているのだ。

上から撮った写真と比べながら迷路を歩く。大人用というわけではなさそうだが、俺の頭も隠れるくらいだから相当に壁が高い。

「白澤さんは、今のところ何もないすか」

「こういうの好きだから、ちょっと楽しいかな」

そうじゃなくて、と苦笑しつつ最初の角を曲がる。続いて出て来る角を曲がればあとは直進できる通路があるはずなのだが、壁に阻まれた。

すでに、迷路の道が違っている。

「曲がるところ間違いましたかね?」

「いや、間違えてないと思う。反転しているわけでもないし……」

白澤さんが写真を見て考えこんでいる間、ふと壁が目に留まった。

「これ、俺が壁の上から見ればいいんじゃないですかね。ちょっと登ったらいけそうですよ」

壁は思いのほかしっかりとしている。多少寄りかかったり、体重をかけても倒れることはなさそうだ。飛び越えるまではいかなくとも、壁の上に少し顔が出せるだけでもいい。先に撮った迷路の写真と、今ここにある迷路が違うことがわかれば十分だ。

背伸びをしてみる。迷路全体が見えるとは言い難い。少し勢いをつけて、壁の上部に手をかけた。勢いそのままに迷路を覗き込んだ時、どこかから視線を感じた。

外灯の光の合間、暗闇の中に何かの目があった。そして、それがじっと迷路を見下ろしていた。

壁から手を離し、降りる。白澤さんの方を振り返って、それから恐る恐る空を見上げた。見間違いだったのだろうか。いや、明らかに目が合った。勘違いで済ませるには確信がありすぎて、視て確かめようとした瞬間白澤さんにそっと止められた。

「何が見えた?」

「……迷路を覗き込んでる目が見えて……」

空中を指差す。まだ、視ていないから大体の方角でしかない。確かめた方が白澤さんもやりやすいだろうと思うのだが、どうやらそうではないようだ。

「覗き見には心当たりがあるから、私から注意するよ」

そう言うと、白澤さんは懐から煙草を取り出した。

白澤さんが煙草を吸うときは、嗜好品というより厄除けや魔除けのように感じることが多い。もちろん本人からすればそこまで違いがないかもしれないが、普段から煙草を吸う姿をあまり見ないからそう思うのかもしれない。

「なんで煙草なんです?」

「煙に巻いてるんだよ」

洒落なのか本気なのかわからず、一瞬黙り込んでしまった。確かに煙ではあるがと思っているうちに白澤さんの煙草からするすると煙が伸び始め、あっという間に迷路を覆ってしまった。洒落ですかと言わなくてよかった、と内心思う。

「時々いるんだ、こういう手合いは」

煙草を一本吸い終わる頃には、迷路を覆っていた煙はすっかり消えてしまった。迷路は写真で撮ったままの道に戻り、無事に出ることができた。

その後、夜にも入場者があるのならと夜営業を始めてそこそこ繁盛していると聞いた。迷路の道が変わるという口コミは、今でも時々あるらしい。

キャッチ

昔から、気が向いてやったことにいい記憶がない。

失敗や嫌な思いをしてもう二度としないと思うのに、忘れた頃にまた繰り返してしまう。どうして忘れてしまうのだろうと毎回不思議に思うのだが、まあ喉元過ぎれば熱さを忘れるというやつだろう。どうせ忘れるからいいさと開き直れれば良かったのだが、そうもいかないのが難しいところだ。

白澤さんから頼まれたお使いを済ませたらちょうど日が落ちたところで、思いのほか涼しい。暑さに参っていたぶん、何とはなしに気が向いて普段と別の道をから事務所に帰ることにした。

日中は随分暑いが、日が沈むとさすがに秋の気配を感じるようになった。最高気温を見るとどう見ても夏なのだが、肌で感じる季節に何となく秋がある。過ごしやすさに気分が良くなって、けれど長続きはしなかった。

耳慣れない喧噪が耳に飛び込んでくる。よく見れば、ゴールデン街が近いらしい。こんなに近くにあったのかと驚いたのもつかの間、酒を楽しむ人々の騒がしい声に思わず俯いた。

そうだ、これが苦手だからこの道は通らないんだった。

なんとなくで普段と違うことをするもんじゃないなと足を急がせる。ようやく思い出した自分に呆れていたというのもあって、早々に通りを抜けようと思ったのだ。

「お店、探してますか? おひとり様歓迎ですよ」

「……いえ、もう帰るところなんで」

飲み屋をかわすのは別に何も思わない。ただ客ではないだけだ。もちろん、背後では客引き行為の禁止を説く放送が流れている。すぐ案内できる席ありますよと声をかけてくるのは立派なキャッチのような気はするが、別に俺は取り締まる立場ではない。この場を離れるだけでいい。

ゴールデン街が近いということは、歌舞伎町も目と鼻の先である。そうなってくると次に現れるものはもう決まっている。

「お兄さん、どう? かわいい子いるよ!」

「……急いでるんで」

いつも、どういう顔をして断ったらいいのかわからない。

しかしこんな時間から風俗の客引きが現れるものだろうか。大体、もう少し深い時間になってから現れるような気がする。

何となく違和感があって、ポケットに手を突っ込む。スマホを取り出そうとするその間にも、すぐ近くから客引きの男が声をかけて来る。

「どこいくの? 何か探してる?」

声をかけてくる男は、全員声が似ているように感じる。言っていることがほとんど同じだからだろうと思っていたが、もしかすると同じ人間なのだろうか。顔を見て確認したい気持ちと、確認したくない気持ちが一瞬せめぎ合って後者が勝った。

スマホが短く震える。メッセージの通知だ。開くと、白澤さんからだった。

メッセージの内容を確認するより先に、今電話をかければ繋がるだろう、と思った。迷わず、すぐに通話を選んでタップする。

『帰りが遅いから、もしかしてと思ったんだけど……何か困ったことになってるね?』

一コールも鳴らないうち、すぐに白澤さんと通話が繋がってほっとする。話が早いことも助かった。

「事務所の近くのはずなんですけど、何か……やたら声をかけられて、変な感じなんです」

俯いたまま歩く。こういうとき、顔を上げるとろくなことが起きないと知っている。目が合ったからどうだのと妙に親しげに声をかけられ、キャッチのセールストークが始まるのだ。

『確かにざわざわした感じがするね。これくらいなら電話越しでもいけるかな……野田くん、三つ数えて電話から耳を離していてくれる?』

「あ、俺が数える感じ……ですか?」

『うん、それに合わせて少し大きい声を出すから』

野田くんにはたぶん聞こえないけれど、と付け足されて不思議に思う。大きい声を出すのに、俺には聞こえないらしい。じゃあ電話から耳を離さなくてもいいような気がするのだが、白澤さんのことだから念のためというやつだろう。

「じゃあ、数えますよ。三、二、一……」

数え終わったあと、すぐにスマホを耳から離す。かすかに耳の奥がツンと引っ張られるような感覚はあったが、スピーカーからは何も聞こえなかった。

顔を上げる。ゴールデン街の喧噪は変わらず、けれど何故か静まり返っている気がする。

「何か、静かになった気がします」

『それなら良かった。気を付けて帰っておいで』

「あの、さっき何したんですか?」

電話口の向こうで、小さく白澤さんが笑う気配がした。

『人に聞こえない音で、大きい声出しただけだよ。野田くんも犬が唸ってたらなんとなく怖いでしょ?』

想像してみる。犬の唸り声。噛まれそうで嫌だな、と思う。怪我はしたくないし、わざわざ怒らせたくもない。突然そんな声がしたらその場を離れるのもわかる。

しかし、一体何が居たというのだろう。声をかけて何がしたかったのか、少し考えてから足を急がせた。

「……すぐに帰りますね」

『待ってるよ』

キャッチのような声は、どこかへ俺を連れて行きたがっていた。一体どこへ連れていくつもりだったのだろう。秋の気配がある風がかすかに冷たく、背筋がそわそわと落ち着かないまま帰路を急いだ。

番犬

今日の現場はなかなかひどかった。

埃っぽい部屋、ぼろぼろのカーテン、そこにあった生活を思うと気が重くなる。気分だけではなく、何となく寒気がして落ち着かなかった。

こういう時は早めに休むに限る。温かい飯を食べてさっさと寝れば、大抵の体調不良は治るものだ。それでどうにもならなければ病院だが、ここ数年はあまり世話になった記憶がない。

「白澤さん、ちょっと調子悪いんで早めに寝ます」

体調不良はそのまま仕事の予定に直結するから、なるべく白澤さんにも伝えるようにしている。白澤さんはあまり疲れていないようだったが、俺が声をかけるとはっとして立ち上がった。

「今日の仕事は大変だったから、ゆっくり休むようにね。そうだ、部屋に持って行って欲しいものがあるから少し待って」

待てと言われて待たない理由もない。白澤さんは一度部屋へ引っ込み、何かを手に持って戻ってきた。

「これをしばらく部屋に置いておくようにしてくれるかな」

置物は犬が伏せているような形をした陶器だった。ひんやりと冷たく、両手で納まるくらいだがずっしりと重い。中に何かが入ってるというよりはこの陶器そのものの重さというような感じだ。何か特別なものなのだろうと思ったが、とりあえずそれを受け取って早々に休むことにした。

その晩、夜中にふと目が覚めた。

窓の外から雨音がする。結構強い雨で、窓ガラスを叩く音が聞こえていた。たぶんこの音が気になって起きたんだなということはわかったのだが、眠気が強くて外を確認するまではしなかった。

外で犬が吠える声がする。最近、日中は暑いから散歩に向かないという理由で日が沈んでからであったり、朝方に散歩している人が増えているんだったか。こんな豪雨でも散歩に行かねばならないなんて大変なことだ。そんなことをぼんやりと考えているうちに、またすっかり眠り込んでしまった。

目覚めたときには頭がすっきりしていた。体のだるさもなくなっているし、体調不良の気配もない。よかったと一安心して部屋を出ると、白澤さんがリビングでぼんやりとコーヒーを飲んでいた。

「おはよう。体調はどう?」

「寝たら元気になりました! 夜中、雨の音で起きましたけど……」

白澤さんはきょとんとしている。おかしいことを言ったかなと思ったが、自分ではわからない。

「昨晩、雨は降っていなかったと思うけど」

あれ、と思って外を見る。雨は相当に強く、朝までに止んでいたとしても道路は濡れているはずだ。しかし、道路は乾いていて、雨が降っていたとは思えない。

「……寝ぼけてたのかもしれません」

元々、眠りの合間に少し目が覚めただけだった。エアコンの音と聞き間違えたのかもしれない、と思い直してすぐに忘れてしまった。

また別の日、運搬の仕事をこなした後、何となく体が重く感じて早く休むことにした。

今日は旧家の古い道具の片付けに行き、いくつか胡散臭い代物が出てきて運ぶのに難儀した。さっさと寝てしまおうと布団に横になった後、目を瞑るとすぐ寝入ってしまった。

夜中、突然目が覚める。なんとなく目が覚めてしまったことに驚いてスマホの画面を見れば、四時を指している。すぐに眠れそうなほど眠気は強いのだが、雨の音が気になった。

強い雨が降っている。窓ガラスにもばしばしと雨粒が当たる音がしている。風がガラスを揺らす音に、雨雲がいつ去るかでも調べようかと天気予報を検索したところ、一日中晴れと示されている。

雨が降っている。けれど、晴れと予報が言っている。にわか雨だろうか。

ワン、と犬が吠える声がした。またあの犬だろうか。雨でも散歩とは大変だ。こんな豪雨ではろくに歩けもしない気がする。もう一度吠えた。その声が妙に近いことに気付いて、ふと気づく。

雨の音が強すぎる。窓ガラスを叩くほどの雨音のなか、こんなにくっきりと犬の声が聞こえるものだろうか。もし外からじゃないのだとしたら、家の中にいることになる。

顔を上げる。暗闇に目が慣れ、いつもと変わらない自分の部屋がある。犬の姿などあるはずもない。気のせいで済ますにははっきりと聞こえすぎていたことが気になるが、俺の目に見えない以上わかることはない。もしかしたら白澤さんならわかるかもしれないし、朝になったら聞いてみよう。弱くなってきた雨音を聞きながら、またとろとろと眠った。

その朝、リビングに居る白澤さんに夜中あった話をした。雨音が聞こえたこと、犬の吠える声が聞こえたこと。これが二回目であることも併せて話すと、白澤さんは小さく首をひねった。

「あの犬かもしれないな。魔除けになるかなと思って置いておいたんだけど、自我が目覚めてしまったのかも」

犬に心当たりがない。一体何の話かわからずにいると、白澤さんが両手で犬の置物の形を作った。そういえば、白澤さんから部屋に置いておくように言われてそのままずっと部屋に置きっぱなしだった。

「魔除けだったんですか、あれって」

「試作品のようなものでね。その人にとって良くないものが近づいたら追い払うようにしておいたのだけど……」

なるほど、常に警戒しておくものではなく危険があれば察知するようなものということだろうか。何となく、自動掃除機が思い浮かんだ。定期的に見回りをする、というイメージが近いのかもしれない。

「……実は、今日は私が吠えられてしまってね」

「白澤さんがですか?」

「確かにあの犬から見れば、私も随分脅威だろうけど」

改良の必要がありそうだ、という白澤さんは苦笑を浮かべている。そういえばこの人も人ではないのだった。ドアを隔てた俺の部屋から、犬のか細い鼻鳴きが聞こえた気がした。

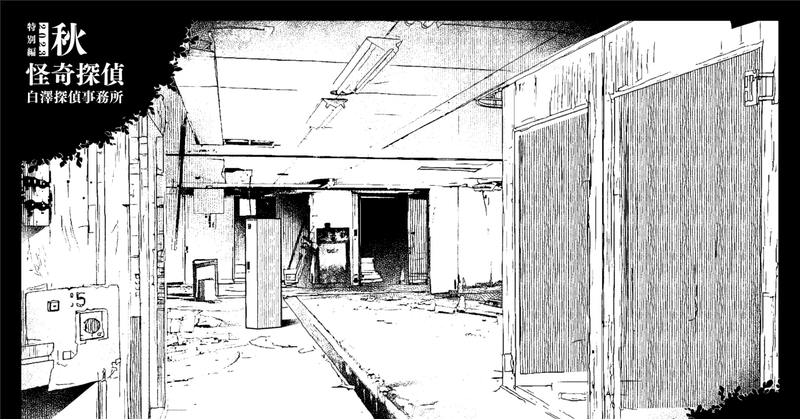

ロッカー

理由がないものにはあまり恐怖を感じない。あからさまに出そうだとか、暗闇の中だとかはさすがに怖いのだが、何故こんなところにそんなものがという場面になると不思議と驚くばかりだった。

だから、廃墟にぽつんとロッカーがあったとき、特に違和感を覚えなかった。肝試しに若者が入っては怪我をして出て来るとか、居もしない警備員がいるとか聞かされていたから、出て来るのなら人の形をしたものだろうと思っていたのだ。

真夜中に来れば怖い場所なのだろう。日中に来ると、割れた窓ガラスから日が差し込んでただ古い建物であることが強調されるばかりだ。すぐそばに白澤さんがいるということもあって、ただぼんやりとあるなあと思っていただけだった。

廃墟には他にもいろいろなものが放置されていた。例えば机や椅子、事務机に電話だ。ここは事務所だったのだろうと思えば、ロッカーがあっても不思議ではない。問題は、ここが山の中にある廃墟であったことだ。

「ここで詐欺をしていた人たちがいたそうだ」

「……こんな場所でですか?」

「肝試しは夜だろう? 日中はこんなところに誰も来ないからね」

なるほど、理に適っている。いたらしいという口ぶりから、もうここにはいないことがわかる。場所を変えたのではなく、すっかり捕まったのだろう。野放しになっている連中から聞き出してここに来たわけではないはずだ。

白澤さんがふと足を止める。視線の先にロッカーがあって、見てそのままロッカーだなと思う。扉は全て閉まっていて、周りにあるものと比べると妙に真新しいくらいで、まあそういうものもあるだろうという感じだ。

「あのロッカーは閉まったままなのかな」

「肝試しの連中が開けて閉めてってしてるんじゃないですか?」

がたん、とロッカーの内側から音がした。

思わず白澤さんと顔を見合わせる。音がした。聞き間違いじゃない。俺たちの他に、誰もいない空間で音がする理由がない。

「金属って勝手に鳴ります?」

「家鳴りとは考えづらいけど……」

白澤さんが迷わずロッカーに近づくものだから、慌てて止めた。せめて俺の目で視てからと思ったのだが、視てみても全く何も見えなかった。

何の原因もないのに音がしたとなると、俺はもうお手上げである。

「中に動物がいるとか」

がたん、と再び音がする。小さな動物の立てる音ではない。ロッカーの内側から、誰かが拳で叩いているような音だ。ロッカー全体が揺れるのを見るに、中に入っているのは人間でないと説明がつかない音がしている。

音は未だに続いている。だん、と叩きつけるような音になったり、何度かノックするような音になったりしながら。

「野田くん、後ろ向いてて。開けて来るから、何も見ないように」

了解の返事をして、ロッカーに背を向ける。白澤さんの足音。ロッカーの表面を撫でる音と、乾いた金属音。開いた、と思う。中身が気になるが、何も見ないように言われているから何も見ることができない。

「何もないね」

白澤さんの声が、ロッカーの空間に反響して聞こえる。何もない。そんなことがあるのだろうか。

振り返ろうとして、一瞬止まる。いいよ、とは言われていない。まだ見てはいけないかもしれないと気付いて留まった。

頭上から、ふと生暖かい空気が降ってきた。

「……なんで見ないんだ」

ぼそりと知らない人の声がして、思わず走り出しそうになったが堪えた。生暖かい空気が誰かのため息だったことに気付いて、ぞわぞわと鳥肌が立つ。いないはずのものがいるというのはどうしてこうも不気味なのだろう。

「野田くん」

白澤さんの声がする。振り返ろうか悩んで、そのままでいた。背中をぽんと叩かれ、ようやくほっとする。

「何かいたね。上にいた?」

「……上から声かけられました。なんで見ないんだって言ってましたけど」

「見つけてほしいタイプか。それならこのまま帰ろう」

白澤さんが先を歩き出す。そのあとに続いて俺もその場から離れた。

後ろから白澤さんを見ていて気付いたことがある。白澤さんが片手に何かを持っているのだ。ポケットに入るような大きさではない。手ぶらで来たのだから、何かを持ち帰ろうとしていることになる。

「あの、白澤さん……」

手に持っているものについて聞こうとした瞬間、背後でガチャンと音がした。ロッカーの音だとすぐにわかった。思わず振り返りそうになったが堪える。代わりに、深くため息をついた。

「相手にしてはいけないよ」

「……はい」

相手の思うままになってはいけない、ということだろう。そうだと思いたい。

しかし、どうしてこんな廃墟の中でロッカーの中身を見せようとしてくるのだろう。理由も意図もわからない以上、混乱のほうが強く残る。もしかしたらそれが狙いなのかもしれないが、あまりに不自然だ。

「わかろうとしなくていいからね」

心を読んだように白澤さんが言う。これ以上考えるのはやめようと顔を上げた。廃墟の外は明るく、夏から秋に変わりつつある青空が見える。俺にわかることは何もないのかもしれない、と漠然と思った。