【小説】#9 怪奇探偵 白澤探偵事務所|幽霊ビルのうわさ

あらすじ:新宿歌舞伎町に子供の霊が出ると噂のビルがある。しかしそのビルで子供が死んだという事実はなく、怪現象の原因を調べるべく調査に向かう白澤と野田。ビルに入った途端出口が無くなり――。

※いつもよりホラー描写強め、流血描写があります。

※閑話が本件のおおよそのまとめとなっております、起きたことが羅列してある程度ですので、恐怖を煽る表現や流血描写が苦手な方は閑話のみお楽しみください。(閑話はこちら)

「野田くん、ちょっとお使い行ってきてもらってもいい?」

午後のお客様に出すおやつがなくて、とオーナーからメモを手渡された。

依頼人にお茶を出すことは今まで多くあったが、おやつを出すというのは初めてだ。今までと違う用事のお客様なのだろうかとメモをじっと見ていたら、俺の疑問を感じ取ってかオーナーは小さく笑った。

「年末にいったパーティで会った丸井さんって覚えてるかな?」

年末のパーティ。妙に大人びていた仮面の少年と、ひどい目にあったな苦い覚えがある。

同時に、昨年の仕事納めを兼ねた忘年パーティで会った小柄で丸っこいシルエットを思い出す。オーナーに紹介されてコイン当てをしたくらいで、あまり話したわけではないが人懐っこいタイプの人だった。

「丸井さんがご依頼に来るときはお喋りもするから、おやつをお出ししててね」

「あ、じゃあ何かお仕事のご依頼なんすね」

「新宿で中古ビル探しをしていたら変な噂を聞いたから確かめたい、というお話みたいだよ」

中古ビルを探す。丸井さんが買うのだろうか、ビルを。全く想像のできない世界に、ふうんと気の抜けた返事をしてしまった。とにかくはお使いである。午後の来客に備え、早速メモにあるものを揃えるために外出の支度をした。

約束の時間ぴったりに呼び鈴が鳴って、丸井さんがご機嫌に入ってきた。勝手知ったるという様子に、オーナーとの付き合いの長さを感じる。

丸井さんと前回会ったときはスーツを着ていたけれど、今日はラフな私服だ。くたくたのパーカーとジャージに、使い込んだ様子のショルダーバッグを下げている。

「あっ野田くん、ご無沙汰! 白澤くん、今日はありがとう!」

「お飲み物の方ご用意しますね、ソファーにかけてお待ちください」

オーナーに目配せされ、用意していたおやつや飲み物をどっかりテーブルに降ろす。こんなにスナック菓子を買うのは初めてで、少しテンションが上がったのは秘密だ。

「わーい、おやつだ!」

子供のようにはしゃぎながら袋から取り出したおやつを食べだす丸井さんを見て、無邪気さについ笑ってしまう。いや、恐らく俺より年上の人が子供みたいに喜んでいる様子というのは恐らく変わって見えるものだけれど、妙に違和感がないのだ。

「今回の依頼なんだけどね、白澤くんには先に話してるんだけど……野田くん、歌舞伎町のビルに子供のお化けが出るって噂聞いたことある?」

問われて思い出してみるけれど、歌舞伎町のビルについての噂なんて聞いたことがない。近くで働いたことがあれば耳に挟むこともありそうだが、ティッシュ配りだの配達だの一人でする仕事ばかりであまり人と触れ合うことがなかったのだ。

知らないですねと答えれば、丸井さんはメロンソーダのペットボトル片手ににんまりと笑った。

「知ってるっていう人たちの話す噂の内容がね、どうもバラバラで面白いんだ」

曰く、歌舞伎町に売却中の札がかけられて長いビルがある。あんまり長くそのままなものだから、外観はきれいだが中は老朽化がひどくて売れないらしいとか、過去のテナントが夜逃げをしたらしいとか言われていたのだが、いつからか冗談めかして事故で子供が死んだからだと噂が流れ始めた。

噂の内容は、幼い子供を連れて出勤した母が目を離したうちにベランダから落ちたとか、歌舞伎町のホストかホステスの隠し子が一人遊びをしているうちに非常階段から落ちたとか、語る人によって内容が変わる。

ただ、噂を締めくくる一文だけは全く同じだった。

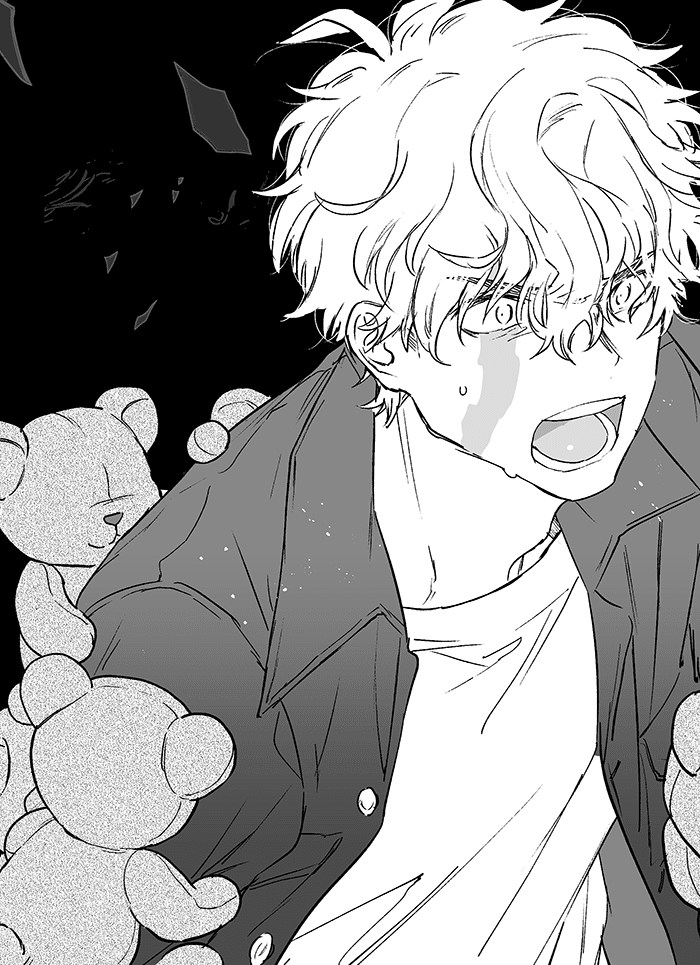

「親を探して、足を掴むんだって。片手にくまのぬいぐるみを持った子供が、どうしてひとりにしたのって言いながら……」

丸井さんは怪談風に話すのが上手い。なるほど、そういう噂があるのであれば風評被害というか、売却が進まないのも致し方ないような気がしてくる。

「というビルを買ったので、白澤くんに見て噂が本当か確かめてもらおうと思って!」

「あ、ご購入なさったんですね」

「うん! だって歌舞伎町だよ、建て直したらテナント入れてすぐ元手取り返せると思う!」

会話の様子から察するに、恐らく丸井さんがオーナーに相談したときにはまだ彼の持ちビルではなかったらしい。オーナーは特別不思議でもないという様子だが、俺はと言えば、ビルを買うというのが想像も付かなくて二人の間でお茶を飲むくらいしかできない。

「先に少し調べてみたんですが、このビルで人が死んだことはないようなので……本当に根も葉もない噂ですね」

タブレットを操作し、丸井さんに画面を見せる。オーナーが先に調べていた情報をまとめたものだろう。噂の元となった子供が死んだという事故がそもそも事実として存在しない場合、何を調査すればいいのだろう。疑問に首をかしげていると、丸井さんはまたにんまりと笑った。

「ビルにね、出たんだって。野田くん、何だと思う?」

「……全然わからないです」

「子供のお化けだよ! 前のビルオーナーも確かに見たって真っ青になっててさ!」

死んだ子供はいないのに、子供のお化けが出る。それは確かに、怪異と呼んでいいもののような気がする。ちらと隣のオーナーの様子を窺えば、不思議そうな顔をして丸井さんの話を聞いていた。

「というわけで、白澤くん、いつもと同じようにお願いね!」

「え、いつもと同じってなんすか」

「丸井さんには怪異、異変の原因や発生経緯の詳細なレポートを提供するオプションをお付けしていてね」

調査にオプションがつけられる。初めて知った。探偵って何でもやるんだなと思いつつ、異変が起きたのなら原因も知りたいという依頼主の事情も汲んだオプションなのではと思いいたる。商売がうまいのではないだろうか。

丸井さんはくたくたのショルダーバッグをひっくり返す。ぼすん、とテーブルの上に転がり出たのはコンビニATMに備え付けられた封筒だった。何となく、その封筒に見覚えがあった。封筒の柄とかではなく、その厚みに。

「着手金これで足りたっけ? あ、足りなかったらもう一回コンビニ行ってくるよ!」

オーナーは慣れた様子で封筒を拾い上げ、中に入っている札束を数える。

札束。引っ越しのとき、資金にと手渡されたのはこういう分厚さだった気がする。そう、確かATMで引き出せる限界の額だった。見たことのない厚さについ枚数を数えてしまったから覚えている。軽々と鞄から転がり出てくる額ではないだろう。感覚の違いに眩暈がした。

「足りておりますよ、では後ほど」

にっこりと微笑むオーナー、期待してるねえと言っておやつを片手に最近あった面白い仕事の話をねだる丸井さん、置いて行かれたような気持ちの俺がぼんやりと立ち尽くす。

そういう具合に、この依頼は始まった。

新宿歌舞伎町。眠らない街は、今日もまたぎらぎらと眩しい。

ただ、目の前にある薄暗いビルだけは眠っているように見えた。何しろ明りが一つもない。正面のドアも開かなくて、裏口まで回ってきたところだ。

「古い建物っていうのはね、人の痕跡が多い」

「多いと何か困るんすか?」

「よくないものの触媒になることもある、滅多にないけど」

オーナーが言うには、長く存在するもの――道具や建物なんかは、今まで触れ合った人の痕跡が残るらしい。残留思念と呼ばれるものが近いだろうか。ネガティブな感情はネガティブなものを呼びやすく、残留思念はそういう感情の触媒としてよろしくないものを育てがちだとか。

特に夜は、そういうものが活発になる時間らしい。活発になるということは、その正体を掴みやすいのもまた夜と言える。

「原因がわかりやすいからって、夜に来なくても……」

「昼間は大人しかったからね」

歌舞伎町にある建物は昼夜反転が常で、昼間に来たとして原因は見つからないのかもしれないとオーナーは続けた。なるほど、新宿であればしょうがない。そういう場所なのだろう、変なコインを持っている男もいたくらいだし。

懐中電灯で手元を照らし、裏口から中へ入る。電気は通っていないようで、懐中電灯の明かりだけが頼りだ。

「そういえば、丸井さんが言ってたんだけど……前のビルオーナーがこのビルに丸一日閉じ込められたことがあったらしい」

「ドア開けて出ればいいじゃないすか?」

電気が通っていない自動ドアから出ようとしたわけではないだろうし、どういう状況だったのだろう。疑問をそのまま口にすれば、さあと白澤さんが肩をすくめる。

閉じ込められた、という話を聞くとさっき入ってきた裏口のことが気にかかる。防犯上問題があっても裏口のドアを開けっぱなしで調査したほうがいいのではと思ったのだが、どうやら遅かったようだ。

振り返って裏口のドアがあった場所を照らせば、灰色のコンクリート壁に変わっている。さっきまで確かにドアがあったのに。

「……こういうこと?」

オーナーをちらと見れば、いつもと変わらずにっこりと笑っている。予想していた範囲内の出来事なのだろう、恐らく。出口を絶たれた形になるが、原因となる事象を解決すれば外に出られるだろう。いつもと同じように。

「野田くん、メモよろしく。レポートに必要だから」

「了解っす」

白澤さんが周囲を確認する間、ケータイのメモ帳に裏口ドア消失と打ち込んでポケットに戻す。あまりこういうメモが増えなければいいのだが。何というか、困難なことを残すとレポートのハードルが上がりそうな気がした。

「じゃあ野田くん、お守りを預かるから……ちょっと視てみて」

「うっす」

この間の桜の一件から、お守りが一つ増えた。元々持っていた赤と緑より一回り大きい藤色のものだ。これを持っていると、何というか、周囲の人からじろじろ見られるとか、いらないキャッチに遭遇するとか、そういう回数が減ったような気がする。体感の話で実際に数を数えたわけではないが、持っていて悪いものではないというのはわかる。

持っていたお守りを全てオーナーに手渡す。体に馴染んだそれを外すと、どろりとした空気が体にまとわりつくような感触があって、つい肩を竦めてしまった。お守りを外した瞬間に違和感を覚えるのは初めてのことで、何だか落ち着かない。だが、原因がどこにいるか視ないことにはこの調査も終わらない。

目を瞑る。このビルは五階建てで、フロア一つずつを見て回る手筈になっている。がらんとした一階は目を瞑っても何も視えなかった。天井を見上げれば、かすかに光を感じる。ぼんやりと感じる光をじっと見つめるうち、段々その光が何かの形を描き始める。集中して一つのことを視るようにすると、何となくはっきりとした像が浮かび上がるようになったのだ。成長した、と言っていいかどうかわからないが、原因が視えることでオーナーの役に立つのは確かなことだ。

「ここにはないっすね、二階……でもなさそうな気がします」

「じゃあ上ろう」

目を開く。がらんとした空間に、階段が鎮座している。さっきまではなかったですよね、なんてもはや言う必要もない。上へ、とビルも言っているようだった。上った二階のフロアでも何も感じず、三階へ。ここでも何も感じない。四階へ上る。光が目線より低い位置にある。最上階には光を感じない。原因はこのフロアにあると見て良さそうだった。

「ここかな?」

白澤さんの指さす方向を視る。光が遠い。反対側と見て視線をずらせば、光の固まりがくっきり見えた。

「光がある部屋は……あっちですね」

強い光ではなく、かたちは丸みを帯びている。両手で持てるくらいのサイズで、持ち歩くことは難しくなさそうだ。ビルから持ち出して原因究明も出来たかもしれないが、生憎出口はない。

四階のテナントはどうも片付けを途中で放棄したらしく、商品の段ボールやら書類の保存箱が置きっぱなしになっている。放棄というか、この様子でいうと倒産してそのまま消えたのかもしれない。

扉が開けっ放しになっている部屋を前に足が止まった。目を瞑る。この部屋の中に、間違いなく何かがある。

「この部屋で間違いないと思います」

「どのあたりだい?」

「んん……左側、箱は……真ん中あたり?」

部屋の中にも段ボールやら椅子が散乱している。オーナーが片っ端から箱を開けては捨て、開けては捨てるのを繰り返し、中から出てくるゴミを押しのけてぴたりと手が止まった。

「……ふむ」

箱の中に手を突っ込んだまま、小さく首をかしげる。俺が視てみても、光はオーナーの手の中にあるもので間違いないのだが、オーナーは怪訝そうにしている。

「何ですか、中身は」

ライトでオーナーの手元を照らす。ライトの当たるそれを見て、困惑した。混乱した。結果、見たままの感想が口から漏れた。

「ぬいぐるみ?」

小さな、くまのぬいぐるみだった。

――片手にくまのぬいぐるみを持った子供が、どうしてひとりにしたのって…。

昼間聞いた丸井さんの話を思い出して、少し背筋が寒くなる。オーナーの手のひらよりも少し大きい、小さな子供が持つにはちょうどいいサイズのぬいぐるみだ。

よく見ると、周辺にも似たようなぬいぐるみが転がっている。雑貨を扱っていたのだろうか。それともアミューズメント専用景品の倉庫とか。目を瞑って視てみても、煌々と光っているのはこれだけだ。

「これが何をしてるって……」

ばたん、と背後で音がした。咄嗟に振り返る。さっきまで床に転がっていたぬいぐるみが連なって扉を押さえつけている。動くぬいぐるみに異変を感じるより先、部屋の様子が変わっていく。コンクリートの壁は淡いブルーの壁紙に、床にはふわふわとした毛足の絨毯が引かれている。真っ暗だった部屋にからん、ころんと優しいベルの音が響き、頭上にはベビーベットに取り付けられるような回転遊具がゆらゆらと回っている。

「野田くん、出口確保して!」

オーナーの声にはっとして、すぐに駆けだした。珍しい。大声を出す白澤さんなんてはじめて見たかもしれない。今、白澤さんの想定していない異常事態が起きているのしれない、と理解するには十分だった。

「壊してもいいんすよね!」

「構わない!」

オーナーはくまのぬいぐるみをぎゅっと握りしめている。ぶつぶつと何か、聞き取れない言葉が走る。その度、頭上の回転遊具は歪み、コンクリートとブルーの壁紙が入り混じって視界が歪んだ。部屋は元の大きさより広く、天井は本来の高さより随分高い。いつの間にそうなったのか、はっきりとわからないことにぞっとした。ドアにへばりつくぬいぐるみも歪みの影響を受けるらしく、ぱたりと床に落ちるのと、起き上がって群れるのを繰り返した。

ぬいぐるみたちをドアから引きはがす。一匹ずつはがしては放り投げるものの、起き上がってよじ登ってくる。掻き分けてノブを探し、回す。内側でぬいぐるみがドアを留める力の方が強く、どうにも開かない。ドアと戦っている間にも、周囲の歪みは徐々に大きくなっていく。

「このっ……!」

腕の力じゃどうにもならない。蹴り飛ばすのはどうだろう。押せば開く扉であれば、このままぬいぐるみを引きはがすよりドア自体を蹴り壊したほうが早い。

半歩離れ、勢いをつけてドアを蹴りつける。ぬいぐるみがいくつかはじけ飛び、ドアは何とか開いた。蹴った勢いで転びかけたが、開いた瞬間から再び閉じようと群れるぬいぐるみが見えて慌ててドアの隙間に体をねじ込み、どうにか開け放つ。

「オーナー! 出口確保!」

「今行く! そのまま……」

扉が開いたことで歪みはさらに大きくなる。頭上にあった回転遊具がぐらりと大きく揺れ、場違いな軽やかな音が響く。天井は本来の高さよりずっと高い。五メートル、いや十メートルだろうか。

どうなっているんだ、と呆然と見上げていたら、巨大な回転遊具がぐらりと傾き、ぶつりと糸の切れる嫌な音がした。

高い場所から落ちてくるものは、形状が柔らかかろうが何だろうが、もはや凶器だ。まだ部屋の中にオーナーがいる。まともに潰されては、と考えて背筋が冷たくなった。

「早く! 上の、落ちて来ます!」

視なくてもわかる。どう考えてもまずい。周囲に何かないか見渡しても、ドアを閉めようとばたつくぬいぐるみばかりで何もないのだが、咄嗟に廊下に放り投げたぬいぐるみはぴくりとも動かなくなったことに気が付いた。異変はこの部屋の中だけのものらしい。廊下は元の建物のままだ。

部屋の外まで出れば、というのが直感的にわかった。オーナーはぬいぐるみを片手に、ぐらりとゆがむ部屋の奥から走ってくる。こんなに広くないはずなのに、遠い。

床の絨毯がなくなる。青い壁紙が消える。ドアを閉めようとするぬいぐるみは力尽きたように動かなくなった。なのに頭上のそれは、消えない。そのまま落ちてくる。

「オーナー!」

焦る。部屋の中に手を伸ばした。届けば部屋の外まで引っ張り出せるのに、部屋の縮尺がおかしくて手を伸ばしても届かない。オーナーが手を伸ばすのが見える。見えているのに、触れられなかった。

そして、からん、ころんという軽やかな音、大きなものが落下した衝撃、どすん、と鈍い音がした。

埃が舞う。しん、としたビルに戻ったようだ。いつのまにか手を離れていた懐中電灯を拾い上げ、部屋の中を照らした。部屋の入り口、ドアの近くにオーナーが倒れていて、慌てて駆け寄った。

「オーナー、オーナー? 大丈夫すか、意識ありますか……白澤さん?」

懐中電灯の光を直接当てると、ぴくりと体が動いてほっとした。意識はある。体ももそりと動いた。ぱたぱたと周囲を手で探る様子に、オーナーが懐中電灯を持っていないことに気が付く。どうやら落としたらしい。部屋の中央にぽつんと明かりがある。

「俺、取ってきますね」

自分の持っていた懐中電灯をオーナーに渡し、ケータイのライトを使って部屋の中を歩く。壁はむき出しのコンクリートで、床には埃が積もっている。天井には何もない。そこら中にぬいぐるみが転がっていて、さっき蹴飛ばしたやつかなとじっと見ているうち、その中に見覚えのある何かがあった。

靴。スーツの生地。オーナーが今日着ていたものと似ているような、と気付いてケータイのライトで恐る恐るオーナーを照らした。

あるべきところに、あるべきものがない。左足。埃の匂いに交じって鉄錆の匂いが漂う。ひくりと喉がひきつった。ケータイを落としかけて、慌てて懐中電灯を拾ってオーナーの傍に戻る。

「野田くん、大丈夫だから」

「オーナー」

頭が真っ白になっている。どうすればいいんだろう、何をすれば、そんなことばかりが頭に浮かんでそして何もわからなくなる。呼吸が浅い。体が冷たい。床にひたりと広がる液体から、そっと目を逸らした。オーナーはいつもと同じ金色の目で俺をじっと見ている。少し、申し訳なさそうな顔をして。

「大丈夫。ごめん、びっくりしたね」

「……だ、大丈夫じゃないですよ、どう見ても……」

そうだ、救急車を呼べばいいのか。いや、でも何を説明すればいいんだ。どこからともなく振ってきた回転遊具の落下に巻き込まれて、なんて言ったところで正気を疑われるだけだ。どうすればいいだろう。何をすれば。だって、足が。

「野田くん、ちゃんと話すから……足、拾ってきてくれる?」

ぬいぐるみが床に転がる部屋で、コンクリートの冷たい壁を背にオーナーと並んで座っている。拾ってきた足の温度が手のひらに残っていて、背中がじっとりと冷たい汗をかいていた。

「野田くん、平気?」

全然平気じゃない、と言いかけてやめた。気分が悪いというか、身体が冷たいというか、もうどこまでが不調なのかわからないのだ。そういえば、白澤さんは全く痛みを訴えない。

「こういう怪我はくっつけておけば治るから、私は」

「いや、病院ですよまず……119番しましょうよ」

「人じゃないからね、行ってもあんまり意味がない」

さらりと告げられた言葉を理解するのに、少し時間がかかった。

冗談だろうか、と思った。強がりなのではないか、と。いや、こんな場面でふざける人ではない。それなら人じゃないという言葉の意味は、どう受け取ればいいのだろう。

「ひとじゃないって……」

「そのままの意味だよ」

黙っていて悪かったと思ってる、と白澤さんは瞼を伏せた。生々しい赤の見えた足は、薄暗がりの中ではよく見えないけれど薄く発光しているように見える。金色にも水色にも見える、見間違いかもと瞬きをしたら忘れてしまいそうなほど淡い光だ。

「ひとじゃないなら、何なんですか?」

それがどれだけ不躾な言い方かはわかっていたけれど、他にどう聞くべきかわからなかった。

「何て言えばいいのかな……長くなるけど」

そんなことに構っていられないですよ、と言いかけて言葉を飲み込んだ。白澤さんは白澤さんで、身の上話をするのは初めてだから、と少し戸惑っているようだった。こういうぎこちない空気になるのは初めてのことで、人じゃないという話よりこの空気への動揺が強くあった。

白澤さんがぽつぽつと話してくれた内容は、俺では理解しきれなかったように思う。

人間の姿に似ているけれど人間よりちょっとばかり長生きが出来る生き物であることとか、そういう具合に長生きした結果怪異に対する知識を得たこととか、知っていることや経験したことが多いから人と人でないもののトラブルを仲介する役目として探偵を生業としているとか。

他にも色々話したけれど、何というか、死んだことがないから長生きと言っているだけで、もしかしてずっとずっと昔から生きているのでは、と思ったら気が遠くなってしまって、あまり覚えていない。

「……という感じなんだけど……私ばっかり話してすまない」

「あの、ひとつだけ聞いていいですか」

「何?」

「……人間食べたりします?」

ふ、と白澤さんが息を吐いた。それから、足を支えに体を震わせる。どうやら笑っている、と気が付いて苦い顔をしてしまった。人間とは違ういきもの、と聞いて最初に思い浮かんだのがそれだったので我ながらあきれるけれど。

「人は食べないよ、ご飯も本来はそんなに食べなくていいくらいなんだけど……食べるのはまあ、趣味みたいなものかな……」

ひとしきり笑って落ち着いた白澤さんが、さっきまで柔らかく微笑んでいた表情を硬くしてじっと俺を見つめる。金の瞳に真っすぐ見つめられている。

「野田くん、あんまり驚かないね」

「別に何か変わるわけじゃないんで……」

見た目が明らかに人ではないとか、生活の形態が違うとか、今まで違う生活形態だったものを人間であるように見せかけていたとかであれば多少思うところもあったかもしれないが、食べるものも同じで、ソファーでうたた寝することもあって、片付けがあまり上手ではないというのはあまり人間と変わらないように思う。それなら、別に今まで通りでいいはずだ。

「あ、これを知ったから解雇とかそういうことは……」

「しないよ、辞めたいなら止めないが」

「辞めたくないんで、本当に。白澤さんは白澤さんだし、変わらないじゃないですか」

辞めたくない、ということは何度か伝えていた。雇用主が人ではないと知ったところで、今まで経験した劣悪な労働環境に戻るのはまっぴらごめんだ。人間のほうが俺に辛く厳しくあたる、という事実は思い出すと少し辛い。

白澤さんはと言えば、目を丸くして俺を見ていた。それならいいんだ、と言って何だか口元を隠して俯いていた。

「……あの、でも、俺の心臓に悪いんで……こういう怪我はあんまり……」

「ああ、うん……ちょっと今回、予想外のことがあったから」

そういえば丸井さんの依頼でこのビルに来たのだった。子供が死んだ事実はないのに、実際に俺たちの前にも怪異は現れた。子供の姿は見ていないが、白澤さんの足はもしかして子供にまとわりつかれていたのかもしれない。

「噂として人に知られることで形を結んでしまったんだね、しかも様々なパターンで広がったから膨れ上がってしまったというか……」

「いもしないお化けを作っちゃった感じですか?」

「人間の想像力は豊かだからね」

口に出した言葉は力を持つ、みたいなものだろうか。噂でもまるで本当のことのように流布すればそれは本物になってしまう、というか。

実体のないものだからこそ逆にイメージだけで大きな事象になりやすいのだとしたら、歌舞伎町に広まる噂なんて収集がつかなくてこんな大事になるのもやむなしだろう。

「……今の、メモっておきます」

ポケットからケータイを取り出して、丸井さんへの報告レポート用に白澤さんから聞いた話をまとめる。人間ではない、という話は割愛するとして、ケガをしたくだりはどうしよう。後で相談すればいいか。

「もう少しで足が治るから……」

スーツはぶつりと途切れているままだけれど、確かに傷口はほとんど見えなくなっていた。傷も残らないらしい。元通りに治る、というのは不思議だけれど、怪我に頓着しなくなりそうで少し恐ろしくもある。

「少し待たせるけど、一緒に帰ろう」

「うっす」

外は明るくなりつつある。朝が来るのだ。

このビルも、もう変なことは起こらないだろう。丸井さんがこのビルをきれいさっぱり建て直してしまえば噂もなくなるはずだ。人の噂は七十五日というくらいなのだし、半年もすれば忘れられる。

また噂が流行ったらどうなるかは、わからない。