扉を開けたじゃがいもからは、自由の香りがした

23年間、たくさんの恋愛をしてきた。

きっとそんなことは自慢にはならないかもしれないけれど、少なくともひとつは良かったことがある。

それは、日本では様々な年代・セクシュアリティの人と、アメリカに来てからは様々な人種の人と恋をしてきたことで、無駄に恋愛やデートスポットに詳しくなったということ。

「彼はヒンドゥー教だからベジタリアンのお店を調べよう」「彼女はお洒落なインテリアが好きだから、雰囲気にこだわろう」「日本好きのドイツ人の彼には、私の好きな日本食を紹介しようかな」

色々なお節介が重なって、私のグーグルマップはデートスポットの旗で溢れかえっている。

恋に失敗するたびに綴る日記は日に日に厚さを増していき、今では『ハリーポッター 死の秘宝』くらいの厚さになっている。ちなみに、私の秘宝は原作に忠実に、上巻下巻の二部仕立てだ。

そんな愉快で切ない恋愛をしながらも色々デートを重ねていく中で、ライターとして日本各地のデートスポットについて執筆する依頼や恋愛コラムの仕事をたくさんいただくようになった。

恋愛に関する仕事をしているのは楽しい。だって、私が唯一リサーチなしでスラスラと文字を綴ることのできる分野だから。

最近、デートスポットについて執筆することが多くなった。そんな中、気づいたことがある。

それは、「まるで童心に帰ったような」という表現を私は口癖のように使っているということ。

「童心に帰る」とは、大人が子供の頃の純粋無垢な気持ちに戻るという意味。子供のようにはしゃいで遊んだりする時によく使われる言葉だ。

そんな言葉が自然と口からもペンからも出てくるようになって、ふと疑問が浮かんだ。

「私ってば、いつ子供じゃなくなったっけ?」

帰る童心がなければそんな言葉は出てこない。あるということは、きっともう私はある程度大人になってしまったのだろう。

今回は、子供と私、じゃがいもと自由の話。

可愛らしい悪魔、震える私、素敵な生命保険

私は子供が怖い。

好きではないというわけではない。

何を考えているか想像もつかず、次に何をするのかわからないから怖い。

赤の他人が私の人生の上澄みを汲み取って批判するような、そんな時に向けるような目と同じ目をしながら、じっとこっちを見つめてくるから怖い。

そう思っていたら急に「お姉ちゃん、どこの国からきたの?」なんて急な興味を示してきたりするから、怖い。

友人全員がなんとなく避けているような質問を不躾に投げかけてきて、ほんのり誤魔化すともっと興味を示してくる、あの無邪気で愛らしい生き物が、怖い。

私は子供が怖い。ほんのついさっきまで私だって子供だったはずなのに、気付いたら私は子供から見たら「お姉ちゃん」になっていて、きっと次に気がつく頃には「おばさん」と呼ばれているのだろう。

「子供だから」という言葉で許されていた時期はとっくに過ぎていて、気づけば私は「童心に帰る」という言葉を口癖のように使うようになってしまった。

私は子供を持ちたいと願う同年代の友人たちの気持ちを完全には理解することはできないけれども、子供を持ちたいと声に出すことができる彼らの勇気には感慨を覚えずにはいられない。

「自分のお腹の中に他の生命体が宿る」なんてのは、文字にしてみた瞬間にアンリアリスティックなファンタジーへと変わってしまうと思うのは、私だけですか?

だって、自分の一挙一動でその生き物の運命が左右される。私がしっかりしないとその小さな生き物はきっと死んでしまうのだろう。

私が当たり前に繰り返してきた10ヶ月のスパンはもう当たり前ではなくなってしまう。

拒食症でも過食症でもなく、または躁鬱でもなく、体も精神もどんなに苦しくても全てが「妊婦だから」と言う言葉で片付けられてしまうような、地獄の体験をすることになる。

私は子供が怖い。それでも、きっといつかは子供を持つのだろう。

怖い怖いと言いながら海に潜ってシュノーケリングをしていた19歳の夏のように、探り探り少しずつ、その子がもたらす新しい世界を見ていくのかも。

「お母さんの料理がいちばんだよ」と言ってくれる時期を過ぎて、「購買で買うからお弁当はいらない」と言われる日がきっとくる。

「今日はお母さんと寝る」と言ってくれていた愛おしい小さな体が、日が経つごとにどんどんと布団の隅へ離れていく。

いつかはきっと自分の部屋が欲しくなって、私なんて必要なくなってしまうのかも。

大事に大事に育ててきた愛おしい小さな命が、もしもいつか「こんな家族、いらない」と冷たく言い放ったとしたら。

その時に崩れてしまう私の心の保険は、いくら払えば買えますか?

じゃがいものポタージュと、いきむ脱線レール

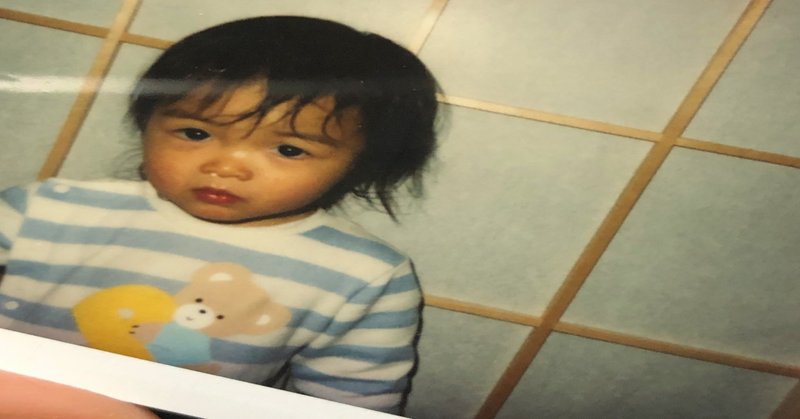

ずっとずっと前、私に初めての女の子の従兄弟ができた。私の誕生日と同じ誕生日に生まれた、可愛い小さな女の子。

その子に初めて会いに行った時、「赤ちゃんってじゃがいものポタージュみたいな匂いがするんだな」と思ったのを覚えている。

そんな美味しくて素敵な匂いのする赤ちゃんたちだけれど、きっとやんちゃになるにつれて土やお日様の外の匂いがするようになって、思春期になったら人工的ないい匂いがするようになるのだろう。

高校生や大学生になったらきっとその子からは知らない人の匂いがして、そしてそれは俗に言う恋の香りというものなのかもしれない。

おかえりと言って開けたドアの先には送り出した時にはしなかった香りがするその子が立っていて、その香水には見えない「自由」のラベルが付けられているのかも。

じゃがいものポタージュはいつか自由の香りになって、抱きしめてくすぐり回していた小さかった頃のように、そのまま顔を寄せて香りを求めることもできなくなってしまうのだろう。

どこからか漂ってくる自由の香りはきっとその子が自然に身につけたものではなくて、きっと私ではない他の誰かから少しずつ少しずつかき集めたもの。

自分がどんなに一生懸命育てても、どんなにいい人生をその子のために望んだとしても、その子が私のレールに乗って生きていくとは限らない。

そしてなによりも、レールを敷いたところで脱線するのは目に見えているから。

きっと私の親族には私に普通に大学を卒業して、安定した就職先を見つけて、幸せな男性と素敵な家庭を築いて可愛い子供を産んで欲しかった人がたくさんいるだろう。

一方でリアルな私は、大学を何年も何年も休学してアメリカのカレッジに入学したバイセクシュアルだ。結婚願望もなければ、子供を産む将来も見えない。安定した会社に就職するよりも、好きなことを仕事にフリーランスで生きていきたい。

レールを外れまくっている自分がいくらいきんだところで、お子様セットについてくるおもちゃのモノレールのようにまっすぐ進む子供が私の足の間から出てくるなんて理想は甘えなわけで。

私がいなければ1人で涙を拭くこともできなかったその子は、きっと私の駅からはほど遠い場所にずんずんと向かっていく。

そしていつか私はおかえりと言ってその子はただいまと返す。そんな時自分の知らない自由の香りを振りまくその子に、私はどんな反応をするのだろう。

帰りたい童心、その心は

よく考えてみると、両親に私の子供時代について自分から聞くことはあまりなかったかも。

だからこそ、今度日本に帰ったらたくさん質問をしてみよう。

「私ってさ、いつじゃがいもから自由になったっけ?」

きっと彼らは大量のはてなとともに頓珍漢な答えを投げ返してくるだろうけれど、それでもいい。「アンタ大丈夫?」なんて心配されるかもしれないけれど、それでもいいのだ。

口癖になるほど帰りたい童心を持たせてくれた両親だからこそ、じゃがいもの私も自由な私もきっと好きでいてくれるのだろう。

私がまだ産まれる気配もない子供の将来を案じているように、私の両親にはせめてその子が生まれるまで、私のことを案じていて欲しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?