百年の孤独

村上春樹の「街とその不確かな壁」でガルシア・マルケスを褒めるような箇所があったため、その頃からこの作家のことが気になり始めた。確か5月頃に、図書館に百年の孤独を借りに行った。その時は10ページも読まずにやめた。冒頭から意味がわからなくて、それを何百ページも読むと思うと気が遠くなったからだ。

でも、やはり心のどこかでは気になっていた。この本が本好き界隈で超絶な人気を誇っていることはネットで見て知っていた。

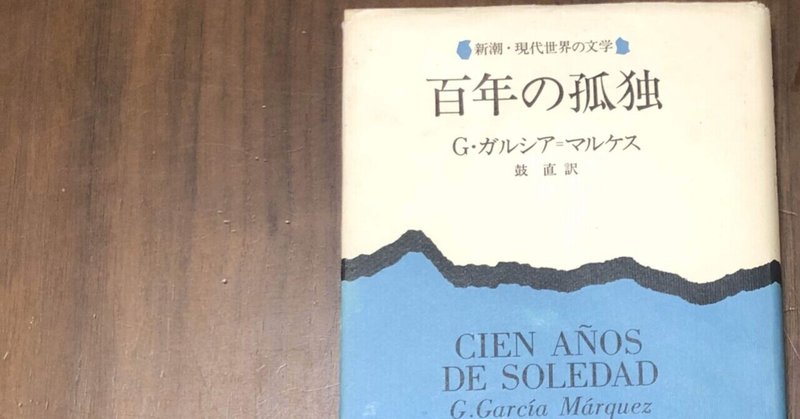

特定の読みたい本がなくなった時、「そうだ、百年の孤独読もう」と思った。紀伊国屋やジュンク堂で買うと3000円近くするため、古書店のネットで買うことにした。確か1000円ちょっとだった。他の本(マイ・ロストシティー)と一緒に買ったので、一冊にかかった送料は150円程度。それに昔の装丁がいいという、ちょっとしたこだわりもあった。現在出ている新潮社のやつ、あの表紙ゴチャゴチャしてなんかヤじゃないですか?

読み始めると、5月に読んだ時よりはページが進んだ。と言っても、複雑な内容は変わらない。文字が小さく2段組なので他の本と比べてスローだ。1972年発刊のため訳も少し古いんだろうか? 現行の訳を読んでないのでわからない。現行の方にはブエンディーア家の家系図が目次に挟まっている。そういうところからも、読者に易しくしようという意思が感じられるが。

この本の厄介なのは固有名詞。ブエンディーア、アルカディオ、ウルスラ、アウレリャーノ、レメディオス……これらが連発される。子孫代々名前が受け継がれていくため、見分けがつかなくなる。「あれ、こいつ死ななかったけ?」となる。

多分、この本の読者は「最初の20ページにも達さずにやめる」か「最後まで読む」のどちらかに分かれるんだろう。全307ページだが、例えば100ページで読むのをやめるには遅すぎる。そこまで行ったなら、この「百年の孤独」が持つ強引な「読ませ力」に引き込まれているだろう。「早く終わってくれ……」と「ずっとこのまま終わらないでくれ……」と思いながら読むのだが、徐々に「ずっとこのまま……」が強くなってくる。脈絡がなく意味不明でその上長すぎるこの小説に快感を感じ始める。

最後のページで、この本が絶賛される理由がわかった。読者が長い長い読書から解放される瞬間に、鳥肌がブワッと立つのだ。これほどの大風呂敷を広げて、最後に堂々と回収するマルケスの度胸に感動する。読んでいる間はあれだけ「別の本読もうかな」という考えがチラついたのに、終わってみると「これより挑戦的な小説に出会えるだろうか」という気持ちになっている。

はっきり言って、内容は5%も覚えていない。2回目を読んだとしても、新鮮な気持ちで読めるに違いない。しかし「文学史というのは、こういう形で塗り替えられるのだ」という読書体験はこれからも忘れないだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?