野崎孝訳「ライ麦畑でつかまえて」を読んで

今回は野崎孝訳の方で読んだ。「キャッチャー・イン・ザ・ライ」の方を読んだのは何年か前で、その時は海外の小説を読むのがダルかった。文字数が多い割に話は一向に進まないし、会話文もずっと同じことの繰り返しでとにかく読むのに時間がかかるというイメージだったのだ。

だからこのライ麦畑を再読して、何より感じたのは「海外の本は訓練すれば読むのが楽になる」ということだった。

まず当時「キャッチャー・イン・ザ・ライ」を読んで楽しめなかったのは、こういう古典的で普遍的な小説を「展開がなくて退屈」と思っていた点が大きい。

一週間ほど前、母が僕のいない時に僕の部屋に入って、机の上にあった遠野遥の「破局」を見て、晩飯の時に「この本面白い?」と聞いてきた。なんでそう思ったのかと聞くと、帯に書いてある本文のつかみに惹かれたとのこと。今手元になくて思い出せないが、よくいう「あるある」みたいなことが書いてあったと思う。僕でも母でも、年齢問わず誰もが経験したことのある地味な出来事みたいな、普遍的なことが書いてあったはず。

で、母は30ページくらい読んで多分止めてしまった。読んでいる時はリビングの机に置いていたのに、最近もう見ないからそうなのだと思う。読み始めて二日目くらいに母は30ページの感想を言ってきた。

「小説って、こんなにどうでもいいことを細かく説明するもんなん?」と。

僕はそれを聞いて懐かしい気持ちになった。それはまさに「キャッチャー・イン・ザ・ライ」を読んだ時の僕の感想だったのだ。

「破局」は、僕は結構楽しんで読んだ。でも確かに書いてあることは日常生活の観察日記だし、こんなもの書かなくてもいいだろという文章のみで成り立っている。そして母に「そこが面白いんだよ」と言ってもしっくりこない。その時僕は思った。普遍的な本を楽しむためには日常的な読書の習慣が必要なのだ、と。

大学の友人も似たようなことを言っていた。ヘミングウェイとか村上春樹を読んでまず感じるのが「堅い」「難しい」。一方エンタメ系の朝井リョウだったり東野圭吾だったりは読みやすい。映画にもなるくらいだから、ストーリー自体が面白いのである。

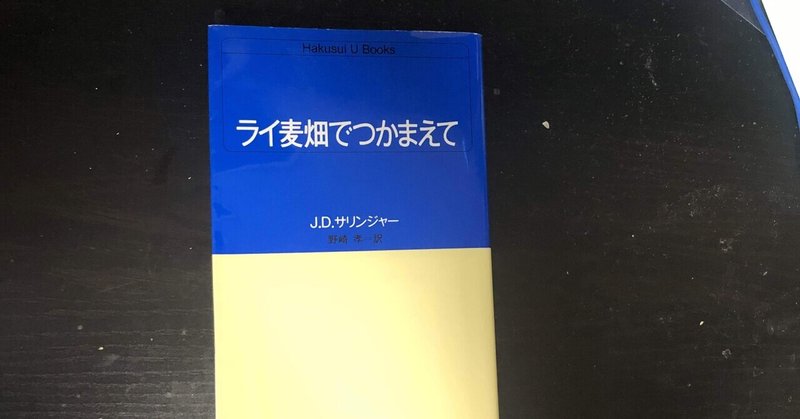

だがここで「ライ麦畑でつかまえて」の謎が出てくる。どうしてこれほど普遍的な小説が世界のベストセラーになっているんだろう?僕は今、誰でもいいから周りの人に「ライ麦畑」を読ませて感想を聞きたい気分である。それでも「堅い」「難しい」が返ってくるなら納得する。しかし「これは結構面白かった」「読みやすかった」が返ってくるなら、一体読みやすさの境目はどこにあるんだ?ということになる。今手元にある白水社「ライ麦畑でつかまえて」の奥付にはこう書いてある。

2021年6月30日 第132刷発行

132・・・誰がこんなにこの本を買ってるんだ?ということだ。 それとも単に翻訳された小説はどれも堅い、読みずらい、になってしまうのだろうか。そして翻訳が必ず硬くなるのは、誰が訳してもそうなるのか、それとも訳者のエゴなのか、、、

1242文字 35分

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?