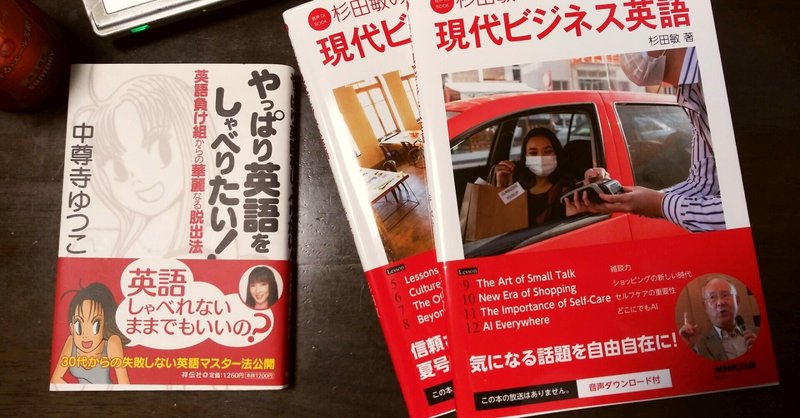

中尊寺ゆつこ「やっぱり英語をしゃべりたい」

杉田敏先生の「現代ビジネス英語」2021年の秋号が発売されたので早速入手した。5ビニエット+通しで1 レッスンで全部で4レッスンの構成だ。1ビニエットを2日でこなし週1日休みなら1レッスン2週間、それで3か月とすると、少しボリュームが少ない。そのぶん、復習をちゃんとやってね、ということはあるだろう。

実は、夏号も発売すぐに入手して音声もダウンロードしたけれど、夏はサボってしまって、ほとんど出来ていない。この秋は、夏号秋号を両方をツメツメにすればちょうど3か月、みっちりとやってみようと思う。

お彼岸の連休に、ちょっと用事があったので、京都の自宅に帰っていたのだけれど、本棚を見ていたら、中尊寺ゆつこの「やっぱり英語をしゃべりたい」があった。バブルがはじける直前の1989年-1990年に「オヤジギャル」で有名になり1990年代に多方面で活躍した漫画家だ。私は1989年の「プリンセス in Tokyo」(*1)で出会い、ファンになった。

遺作である。執筆し終えて原稿の校正を終えたのが2005年1月27日、出版されたのが同年3月だが、校正を終えた4日後の1月31日に亡くなっている。著者自身の気さくなカジュアルな言葉で思いっきり書ききった感じの「パンチの利いた」英語学習エッセイ、多くの人に手にとってほしいと思う一冊だ。

本の最後に「本書に寄せて」と題して、外務省アトランタ総領事(当時)の久枝譲治氏の解説・追悼文がついている。

ちょっと引用しておこう。

中尊寺ゆつこさんは、帰国子女ではないし、学生時代に留学した経験もない普通の日本人であるが、英語でアメリカ人とコミュニケートするために必要と私が考える4つの資質、すなわち、勇気、情熱、ユーモア、根気のすべてを備えた稀有なる文化人である。彼女は、そのことをアトランタでの講演やカーター元大統領をはじめとする著名人との出会いで遺憾なく示した。

p.217-218

いや、確かにすごいのだ。中尊寺さん、2004年の5月にG8サミットの事前広報として外務省からの依頼で、アトランタで講演をしている。そして、カーター元大統領とも会って直接会話をした、という。

私がこの本を読んでさすがだな、と思ったのは彼女のオーソドックスとも言える勉強法だ。

まずは、基本の文法をきちんと習得すること。音読と暗記を繰り返し基礎構文と語彙を頭の中に叩き込むこと。

だってアタマの中に1個ずつインプットして積み重ねていくものがないと、出てくるものも出てこないんですから。これはもう会話以前の問題だと。

p.64

リスニングの強化:たくさんの生の英語を聴くこと、スピーキングの強化:毎日、今日の出来事を英語でしゃべって録音する。本当に大事だと思う。相手の言うことを聞きとれなければ、会話にならない。

喋るのに必要なのは筋肉の運動だ。舌や唇、さらに言えば呼吸、リズム、それらは日本語と英語でまったく異なる。私は特にリズムが大事だと思う。身につけるためには、繰り返しの発声が大事だ。筋トレを実際にせずに筋トレの本を読んでばかりで筋肉を鍛えられる、と信じる人はいないだろう。簡単にいかないのは当たり前なのだ。

いまいちど、久枝譲治氏の解説・追悼文から引用してみよう。

英語の学習には、努力と根気が必要である。この本には、そんな中尊寺さんの苦労話がたくさん出てくる。でも、くじけないで欲しい。ある程度の基礎は、誰でも義務教育で学んだはずであるし、また、英語は他のいかなるヨーロッパ言語よりも文法上の暗記項目の少ない言葉なのだから。

p.218-219

他に私がなるほどな、と当時に目からウロコだったのが、英語は30代くらいから始めるとよい、という説だった。

なぜなら、20代っていうのは自分のキャリアの土台を築く時期。大学を出て専門分野に分かれて、仕事を覚えて、経験を積んで、或る程度の実績を挙げていく。そういう土台をつくる重要な時期に、特に英語が必要でもないのに、無理矢理時間をつくって勉強する必要はないと思うんです。それより、自分がやりたいことや、キャリアに向かって頑張ったほうがいい。

(中略)

ほんとに自分が自由に活躍するのは、もしかしたらエグゼクティブになった40歳くらいかもしれない。自分の中身が円熟味を増してきた頃に、英語でもちゃんと表現できたら素晴らしい。

(中略)

誤解のないように言っておくと、英語ができるからエラいという法則なんて世界中どこにもないし、それくらいでエバるなんてバカげている。だけど、人がどう見るかではなく、本人的にどっちが人生おもしろいかと考えたい。

p.12-p.17

まったくその通りだと思う。話す中身がないのに英語ができても仕方がない。それは日本人相手でもそうだろう。時間軸と空間の拡がりの中で共有する内容がなければ、話は続かないし、こちらの持っているものが相手にとって面白いことでなければ、挨拶だけで終わってしまう。

「無理に子供の頃からやらなくてもいい」という著者の主張はよくわかる。「子供にやらせる前に親がやるべき」とか「英語塾より海外旅行へ」というのはなるほど、という内容だ。

国際感覚なんて、20歳を過ぎてからでも全然間に合います。自分の日本人としてのアイデンティティや母国語がまず基本にしっかりあるからこそ、他国の人との国際交流というものが成り立つのですから。

p.152

今日、パラパラ見直してみて、響いたのは「休んでもやめない」。

そうなのだ。これは英語だけではなくて、続けるコツ・習慣化のコツだと思う。毎日のルーチンとして、筋トレやストレッチ、あるいはヨガをする、と決めても、やっぱりいろいろあって出来ないときもあるだろう。数か月か、あるいは数年もブランクがあくときもあるかもしれない。それで、せっかく続けてたのにもう意味がない、ダメな自分、と落ち込んでやめてしまう人も多いのではないだろうか。

モチベーションが仕事や勉強を進めるキーであることは皆が認めるところだろう。モチベーションを保つための工夫とか、モチベーションを高く持つためのあれこれというのは、よく言われていると思う。しかし、モチベーションは移ろいやすい。モチベーションはちょっとしたことで下がる。ちょっと、思い通りにいかないことがあったりイヤな思いをすることがあれば、だだ下がりするものだ(*2)。

やる気があったらやる、やる気がなかってもやる。できるように頑張る、できないならやらない。むしろ、モチベーションに左右されずに、やるべきことをやる、楽しいことをやる、やれないならやらない、そういうふうにフラットに行きたいものだ。

カーター元大統領との会見は、その後すぐに連載している雑誌に漫画で描いたそうだ。

それを英訳してお送りしたのですが、大変喜んでくださり、令状までいただいてしまいました。それはもう自作の神棚スペースに置いて奉ってありますが、私の一生の宝物になるでしょう。

p.212

これが天国に旅立つ 前のほんの2-3か月前、癌との闘病中に書かれた文章であることを思うと、今、読み返しても胸が締め付けられる思いだ。

「現代ビジネス英語」、リスニング・リピート/シャドーイング(*3)、ボキャブラリ強化、と、思いも新たに年末まで頑張ってみようと思っている。

漫画は好きで、中学生・高校生のころはよく読んでいたが、社会人になるころからだろうか、ほとんど興味を失ってしまい読まなくなった。本棚いっぱいに持っていた漫画の単行本もそのころ、近所の子供にあげてしまった。自分でもなぜだかよくわからない。社会人になり結婚もして、関わり合いになる人達ががらっと変わったからかもしれない。

2年前に note を始めてから、何人かの漫画家・イラストレータをフォローしている。毎日投稿されている人もいれば、ポツンポツンとご自分のペースで投稿されている人もいる。それぞれの瑞々しい感性と知性とユーモアを楽しませてもらっている。

■注

(*1)手元にはもうないが、面白い。Amazonから古本で購入できる。バブルの当時を知っている人も知らない人も楽しめることだろう。特に最近の若い人はバブルの時期の不思議な世界を知るのにいいだろう。

ちょっと内容が古いのでは、という噂もあるが、そして、私はまだ読んでないのだが、杉田敏先生のこの本もいいらしい。自分へのメモとしてここにリンクしておく。

(*2) ちょっとうまくいかないとモチベーションが下がるというのは、私の例だが、そうとは限らない。

私が知り合った会社の経営者や上司はみな明るい。困難な状況や深刻な問題に直面すればするほど、生き生きとして明るい。「ピンチのほうが、それをどう乗りこえて成長できるのか、しんどいけど、やりがいがある。ファイトがわく。」と、ある社長さんが言っていた。

(*3) note と YouTube でフォローしている椿由紀さんのお墨付きでもある。毎日20分以上。がんばるぞ。

■関連 note 記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?