焦燥と自責と後悔の先に-Cloud Nothings全アルバムレビュー

アメリカオハイオ州クリーブランド出身のDylan Baldiの音楽プロジェクトとして発足したCloud Nothingsは今年で活動15年目を迎える。

そして4月19日に(2020年に自主リリースの2作を除く)通算8作目となる『Final Summer』がリリースされた。

3作目の「Attack On Memory」でCloud Nothings=Dylan Baldiに出会い、そのとてつもない激情を包み隠さずぶちまける姿に強く魅了された自分は、今現在まで1ファンとして作品を追い続けている。

最新作である『Final Summer』は彼の心情風景を追い続けてきた自分にとって、またとなく深く思い入ることになる1枚だった。

そんな最新作のリリースを祝して、これまで発表されたアルバムを一枚ずつ、個人的な解釈も多分に含め、解説をしていきたいと思う。

ぜひDylan Baldiが辿ってきた思考の変遷を垣間見た上で、『Final Summer』を迎え入れてみて欲しい。

※歌詞の和訳については個人的な解釈を多分に含んでいる事をあらかじめご了承ください。多分本人の本意とそう遠くないと思いたい、、

Turning On(2009)

宅録音源をmyspaceに発表していた当時大学生のDylan Baldiは、Bridgetown Recordsというインディーレーベルの目に留まり、今作Turning Onをリリースする。

また翌年にはToro Y Moiなどを擁するワシントンD.C.のレーベルCarpark Recordsと契約し、別途既発曲も追加した編集版別ジャケで再リリースされる。

今作は宅録での手法そのままに全ての歌、楽器演奏はDylan Baldiたった一人によるものだ。

一聴して分かる通り、全ての音がこもっている文句なしのローファイサウンド。テープレコーダーに直接吹き込んだようなチープさで、リズムのブレやミスタッチも生々しく録音されている。

そんなチープな音だからこそ浮き彫りになるメロディ、コードワークの響き。

爆発するような静と動のコントラストもなく、メロディをぽとぽとと置いていくような曲展開。

ボソボソと呟くようでなんだか投げやりな歌い方だったりするのに全く嫌味がない。

それら要素が混ざり合い、肩の力が抜けきってヘナチョコなのに切なくて、曲を作ることが出来る喜びそのままにアイデアを詰め込んだような、いたたまれない程に荒唐無稽で純粋無垢な一枚だ。

そんな今作の象徴的な曲はPVも作られた「Hey Cool Kid」だと感じる。

低予算のチープなエフェクト、デタラメな日本語、歌詞と無関係のストーリーが飛び出すシュールなビデオについてはともかく、全ての楽器がチープ極まりない音質の中シンプルにそしてなだらかに、熱のこもり切らないまま進行していく1曲。

ベッドルームから直接届けられたような内向きな、そして薄ら感傷的なメロディにやるせなさと切なさを強く感じてしまう。

他にもまるでHard Day's Nightのようなイントロから美しいコーラスワークを見せる「Turning On」、初期ビーチボーイズ等サーフロックのバラード曲を彷彿とする(例に漏れずヘナヘナなのがまたいい味になる)「Strummin'」、ドラッギーでサイケデリックな世界観を見せる「I Am Rooftop」など、どこを切り取っても隙のない60'sルーツリスペクトなグッドメロディが詰め込まれている。

総じて今作は、ローファイである事を知己的に手段として利用したのではなく、「ただ限られた環境で創作を試みた結果である」ということが信頼に十分足りうるような、天性のポップソングライターの汚れなき才能の結晶ではないだろうか。

自分はこの1枚を死ぬまで聴くのだろうと思う。

Cloud Nothings(2011)

Carpark Recordsからの正式なリリース一作目となる、2ndアルバム。

引き続き全ての楽器はDylan Baldi一人で演奏され、スタジオ録音になったことでローファイを脱し、鮮明さを増したTurning Onから正統進化を遂げた一枚。

音像はクリアになりドタバタとしたビートの80'sの西海岸を彷彿とするパンキッシュなサウンドを主軸に据え、その中で類まれなポップセンスを発揮した曲たちが並べられている。

Turning Onでは録音がチープすぎたが故なのか、まるで別人のように聞こえていた歌声も今では聞き慣れている地声に近くなる。その中で甲高く歌う曲と地声で歌う曲が混在しているのが特徴的で、ボーカリストとして模索している様子が窺える。

また今作では歌詞に異性との友好関係での苦悩や将来への不安といった焦燥感のあるネガティブなワードが頻発している。

Dylan Baldiはこの時若干19歳、そのモラトリアムの渦ど真ん中からリアルに感じた思いを発散するかのような詞を書き連ねている。

中でも「Should Have」は刹那的な焦燥感とセンチメンタリズムが見事に表現されている。

今作はDylan Baldiが音楽家としての生涯を歩み始めるスタートラインに立つ事を自覚し、現状の己が持てる技術と創作意欲を改めて素直に注ぎ込んだ1枚だと感じる。

ただ個人的な感触を言えば、後半が性急な勢い一辺倒の曲たちで占められていて、お世辞にも上手いとは言えないワンマンアンサンブルが故の圧の弱さを如実に感じてしまう。

その後半の失速も含め、10代の誠実な音楽愛好家が作り上げた1枚として、なんだか親近感が湧いてしまう作品だ。

Attack On Memory(2012)

アノラックにも通じる明快なギターポップ、ガレージパンクサウンドから一転、グランジ〜ジャンク〜サッドコアといった90's USインディーロックに急接近をした3作目。

それまでDylan Baldiのソロプロジェクトとして活動していたCloud Nothingsは今作で明確にバンドとしての体裁を確立する。

Turning Onの時期よりライブ演奏する際に各パートを担当していた

Gt.Joe Boyer

Ba.TJ Duke

Dr.Jayson Gerycz

彼らが録音にも参加し、各々の個性的なプレイヤーとしての魅力が存分に楽曲へ、そしてCloud Nothingsというバンドのアンサンブルへと反映されている。

今作は元Big Black,Rapeman,現Shellacのギターボーカルを担当、NirvanaやPixies、Don Caballeroなど数々のオルタナバンドを手掛けるエンジニアとしても名高いSteve Albiniがレコーディングを担当。

楽器一つ一つが輪郭を保ちながら些細な響きまでを封じ込めるその手腕と共に、圧倒的な表現の変貌を遂げた驚異的な作品だと思う。

自分が1曲目の「No Future/No Past」を聴いた時の衝撃はそれは凄まじいものだった。

SlintやCodeineが構築した残響と轟音の隙間で生み出されるカタルシス。90年代初頭に息づいたその冷徹で耽美な世界観が、自分の生きている今現在に芽吹いたと、興奮が冷めやらなかった。

そして絶望の後「未来は無い、過去も無い」と閉塞感を顕にする詞。それは逆説的に息を吸い瞬きをするまさに「今この瞬間」を強く意識させられ、ひりついた生の感覚を呼び覚まされるような曲だと感じる。

「Wasted Days」は焦燥感を掻き立てられる鋭角なギターサウンドに導かれながら長尺のセッションパートを挟み、絶望を伴う激情をぶちまける、ポストハードコア史における紛れもない名曲。

"I thought I would be more than this"

今より良くなると思ったのに

サビで叫ばれる上記の一節やWasted Daysという曲名が象徴するように、Dylan Baldiは「より良い日々/人生」を求めている。

音楽をクリエイトする道を選択したことによる、より良い作品を生み出し続けなければいけないという自責、そして理想とする日々から離れていくという後悔、それが彼の表現の根底に根ざす呪いのような主題となっているのではないかと自分は考えている。

その血が滲む様な鮮烈な痛みを刻み込んだ上記の一節は、自分にとって永遠のパンチラインとして刻まれている。

その他にも一切の無駄がない展開とフックのあるメロディが奇跡的な完成度を誇るガレージロックの名曲「Stay Useless」、ヘヴィでタイトなグルーヴで感傷への決別を宣言する「No Sentiment」、今作随一なキャッチーなメロで(創作する人が皆味わうだろう)孤独の寂しさを漏らす「Cut You」と、全8曲約34分という短さながら、アルビニ録音の生々しい楽器の鳴りと合わさりゾクゾクと心に訴えかけてくる、どこを切っても印象的な名盤と呼ぶにふさわしい一枚。

言ってしまえば情けないほどに苦悩や焦燥といったマイナスな感情を露わにする詞や音に自分はいたたまれないほどの共感を覚え、それを体面を繕わず表現するDylan Baldiの眼差しを自分は追い続けることになる。

余談だがその感覚は、向井秀徳から得られるものと全く同じものだった。

Here And Nowhere Else(2014)

Attack On Memoryを発表後、リードギターを担当していたJoe Boyerが惜しくも脱退。

リードギターに後任を入れないまま、スリーピース体制で活動を進め制作された4作目。

前作ではアルビニ録音により鮮明に各楽器が分離し、刃物のような切れ味を携えていたが、今作では荒々しくノイジーでジャンキーなローファイの音作りにシフトチェンジ。

その結果、それぞれの楽器のフレージングよりも全体で一つの塊になるライブ録音のようなアグレッシブさを強く押し出すような録音になっている。

曲はよりストレートなガレージパンクを基調とし、ギターが少なくなった影響を感じさせない肉体的で生々しいビートのうねりが表現される。

前作からライブを重ねてきたことによるバンドとしての熱量、そして熟練度の高さが克明に記録されている。

前作で吐露し続けていたマイナスな劣情は、今作では前を向き始め、歩み進める力強さへと移り変わっている。

"Every time I feel okay my heartmoves forward"

大丈夫だと思う度、心は前に向かっていく

「Quieter Today」ではポジティブに前へ向かっていく意思を高らかに歌う。

バンドとして、また一人のソングライターとして表現や経験を重ねてきたことが自信に繋がり、改めて理想へと歩を進めるための後ろ盾となったのではないのか、と考えを巡らせている。

トラウマとの対峙と抵抗を急激なテンポの変調で表現する「Psychic Trauma」、バッキングギターの荒いストロークに導かれスパルタでハードコアな展開を見せる「No Thoughts」などを挟み、

「Pattern Walks」ではこの時期のCloud Nothingsにとってお決まりの長尺ジャムパートが挟まる。

イントロの直線的なベースライン、実直な8ビート、ラストの恍惚な音像と、今作のハイライトと言える大曲だ。

サビの一節をあえて引用した "I Thought" というフレーズをエンディングで繰り返すことで、前作の「Wasted Days」との陽陰のコントラストが明確に表現されている。

多幸感のあるノイズに包まれたPattern Walksの後、ラストはシングルカットもされた「I'm Not Part of Me」で幕を閉める

ルードなバッキングギターとシンプルなエイトビート、そして最高にポップでシンガロングなサビ。前作の「Stay Useless」同様にとにかく無駄のないガレージサウンドの中、ひたすらドンチャン騒ぎをするビデオの内容と合わさってどこか刹那的で人生最後の走馬灯のような切なさを感じさせる。

間違いなくDylan Baldi史上最もキャッチーでセンチメンタルな曲だ。

メンバーの脱退、そして一人の表現者としてのトラウマや後ろめたさを乗り越えた希望的なポジティブさが満ち満ちている快作が今作だ。

だが当時は前作の表現に胸を躍らせたリスナーからはその変化に対して賛否があった様にも感じる。

それでも留まることなく常に変化することを目指し、自らに溢れるリアルな創作欲求に従い続けているのがDylan Baldiという人間だと感じている。

迎合することがないからこそ、その表現に説得力と信頼感が生まれるのではないか。

自分はそう思う。

Life Without Sound(2017)

2015年にWavvesとの共作アルバム「No Life For Me」をリリースした後、ドラムのJayson Geryczが別で活動していたバンドTotal BabesのChris Brownがリードギターとして加入。

改めて4人編成となり制作された通算5作目のフルアルバム。

早いBPMのガレージパンクを全面に押し出した前作からまた音楽性ががらりと変化し、ミドルテンポでパワーポップに近い芯のあるバッキングギターと歌のメロディアスさが強く耳に残る1枚。

また録音も各楽器がはっきりと聞こえる透明感のあるプロダクションになっており、前作とは全く違うものを作り上げようという気概が垣間見える。

今作のタイトルは「人生において見逃してきてしまった大切なもの」に気付いたことから名付けられたと言及している。

ティーンネイジャーから音楽家として生きてきた人間が、もし音楽に関わることのない人生を歩んでいたら。

Attack On Memoryの項でも言及をしたが、Dylan Baldiはより良い人生をただただ求め続けている。

彼はこの時少なからず、才能があることで選択をした作曲家という人生を歩んでいく中で、一般的とは程遠い生活をしてきたはずだ。

その中で切り捨てて来てしまった出来事や関係といったもの、ことに対して後悔を感じたのではないだろうか。

今作はそういったIfの世界を意識しながら、人生において大切なものとは何かを見つめ直している。

感傷的なピアノの調べと共に傍観的に展開する「Up to the Surface」から幕開けし、自分には音楽しかないと独白する「Things Are Right With You」、Wipersを彷彿とするエッジーなリフが鋭角に突き刺さる「Darkened Rings」など、アルバムは明快なバンドサウンドと共に己の内面を見つめ直す詞が紡がれていく。

"I want a life, that's all I need lately"

人生が欲しい、近頃必要なものはそれだけだ

「Modern Act」ではストレートな渇望を表現する。

ここで言う人生とは不自由なく、気兼ねない仲間がいて、大きな不安のない本当に何気ない日常の事だと思う。

クリエイティブな人間が感じる孤独や不安というものは解消されることなく、永遠に課題として残り続けるものなのだろうと感じる。

創作という行為はそれだけ精神力と時間を浪費し、また先鋭的な感性は大多数の人と共感というものを産みづらい。

疎外感の坩堝に叩き込まれながらも常により良いものを生み出し続けなければいけない、ある種地獄の様な宿命に彼は不安を感じ続けていたのではないだろうか。

ビデオではドラムJayson Geryczの葬式シーンから老いたメンバーも登場し、今後の人生のあり方を意識している事が伝わる。

そして「Sight Unseen」では過ぎ去っていく世界への羨望を焦燥と共に表現する。

ここで言うThe world of sight unseen=見えない世界とは、Life Without Sound =音楽のない人生を生きる人々の世界のことだと自分は考えている。

自分が見てきた景色も確かに覚えていて、かげがえのないものだ。

だがもしその世界に自分が居たら…という悋惜の念を感じずにはいられない。

そしてアルバムはそれまでの軽快さが嘘のようにヘヴィな展開を迎え、幕を閉じる。

今作は20代半ばを過ぎ、人生の黄金期を音楽に捧げてきた才ある若者が、今後の人生の歩み方へのクエスチョンに対し葛藤する姿が生々しく込められた1枚だと感じる。

Dylan Baldiは自分のあるがまま、感じたままを作品に込めて表現をする。

その内なる苦悩が一番色濃く滲み出ているのが今作ではないだろうか。

Last Buildings Burning(2018)

白黒のジャケットから伝わるような、バンド史上最もハードコアで無機質な感触を携える通算6作目。

これまた前作とは打って変わった様に、感傷的なメロディを極力排除し、バンドとして円熟したアグレッションを叩き込むような曲たちが並ぶ。

今作は現行のギターロックが表現していないヘヴィネスをカウンターとして表現する狙いがあったと言及している。

1枚ごとに違うものを作り上げたいと言うDylan Baldiのポリシーは今作においても見事に反映されている。

そして今作のテーマは崩壊していく都市のアイデンティティとそれを実行する一部の権力者への怒りだと言及する。

今まで私的な独白を続けてきたDylan Baldiは、自分の身の回りの環境への言及を始める。

ツアーを重ね数多くの街や人、生活に触れてきた経験があったことこその変化なのではないかと思う。

オープニングトラックである「On an Edge」はそんな今作を象徴する、畳み掛けるようなリフの応酬と捲し立てるようなリズム隊が一丸となって襲いかかるハードコアナンバー。

「Leave Him Now」や「In Shame」ではその怒りを詞に乗せ、彼ら流とも言える8ビートガレージで疾走する。

"This is not where I would want to care about my life"

ここは自分の人生を過ごすような場所じゃない

「The Echo of the World」では壊されゆく世界を悲痛な叫びで代弁する。

彼にとって人生において大事なものはかけがえのない生活で、それを育み継いで行く街やそのコミュニティが資本に嬲られていくこと。

それはとても耐え難い現実だと言うことをラストの繰り返されるシャウトで訴えている様に感じてしまう。

スピリチュアルな長尺ジャムパートが挿入された「Dissolution」、ミッドテンポで人工美への糾弾をするグランジナンバー「So Right So Clean」の後、ラストトラックの「Another Way of Life」では希望的なサウンドと共にこれまでの彼の知見を統括するような詞が展開される。

"I gotta let go of the pressure I feel to outdo"

乗り越えなければというプレッシャーを手放さなければならない

そして自分の人生には違う道筋が開いているとサビで連呼する。

真摯に悩み、挫折した後の逞しいほどに希望に満ち溢れた眼差しがそこにある。

第三者的な視点を経た彼はついに、呪いの様に己に課した自責から解放されたのではないだろうか。

前作で自分の人生に向き合い、大事なものに気付いたが故に振り上げられた拳の抽象化が今作という存在だと思う。

このタイミングでDylan Baldiは己の内面世界のみならず、より大局的な視点で物事を捉えることに成功したのではないだろうか。

そういったDylan Baldiという人間のターニングポイントとして、重要作だと自分は考えている。

The Shadow I Remember(2021)

記憶に新しい2020年のコロナ禍でアーティストたちは活動を創意工夫し未曾有の事態を乗り切ろうとした。

Cloud Nothings、というよりDylan BaldiはBand Campでの自主リリースに精を出した。

おびただしい数の過去ライブ音源にデモ音源、そしてフルアルバムをなんと2枚も発表している。

それら作品についてはnoteの最後に余談として記述をしようと思う。

とてつもないペースで作曲を続けていたDylan Baldiがコロナ禍の猛威冷めやらぬ中またメンバーを集結し、スタジオ録音でオフィシャルリリースをした通算7作目。

今作ではAttack On Memoryでもエンジニアを担当したSteve Albiniと再び手を取る。

各々の楽器があるがままそこで鳴らされるような録音を今作では求めた、ただその結果とのことだ。

捲し立てるようにアグレッシブな8ビートパンクの根幹はそのままに、以前まではあくまで導入の一要素だったピアノを使用したバッキングや女性コーラスの参加などオルタナティブな試みが今作では数多く導入されている。

そのらのアプローチやギターフレーズ、曲展開が充実した完成度を誇り、ギターロックとしてのアグレッシブさのみではない奥行きのある音楽性を表現した1枚。

大きな変化を経たのは音楽性だけではなく、詞も同様だ。

今作は直接的に愛という単語が頻発、今まで歌われることのなかったラブソングが過半数を占めている。

愛を持って存在意義を確かめることで、自責の呪いから解放されAnother Way of Lifeを見出した…なんてストーリーを妄想してしまう。

オープニングトラックの「Oslo」から瑞々しくも不穏な響きの90'Sオルタナティブなギターフレーズをバックに人生の終末を意識した(ちょっと達観しすぎている気もする)詞が展開される。

Ohmme(現Finom)のMacie Stewartが掛け合いのコーラスに参加した「Nothing Without You」、続く「The Spirit Of」「Only Light」とアグレッシブな演奏に乗せ赤裸々な愛の渇望を叫ぶ。

今作のBPMが早い曲はみな愛を歌っている。焦燥感のあるタフな演奏に乗せながら叫ぶことがDylan Baldi流の愛情表現なのだろうか。

そして「Am I Something」では己の存在価値を情けない姿を曝け出しながら確かめようとする。

"Am I something? Do you see me?"

自分は何なんだ?自分のことは見えているのか?

"Does anybody living out there really need me?"

そこに住む人は本当に自分を必要としているのだろうか?

自分はこのフレーズの歌い方に本当に衝撃を受けた。

本当に情けないのだ。上手く歌おうだとか格好よく歌おうといった体面を何一つ取り繕う気がない、感情をただただ込められるだけ込めた様な。

このあまりにもグランジな吐露に、カートコバーンがダブったのは自分だけではないのじゃないだろうか。

ラストトラックの「The Room It Was」ではタイトルになったThe Shadow I Rememberというフレーズが登場する。

"And this room is not the room it was before"

そしてこの部屋は以前までとは変わってしまった

"I feel you but I won't go down"

あなたを感じるけど、落ち込まないよ

"The shadow I remember"

この影を自分は覚えている

愛しいパートナーと共に過ごした部屋で、あなたが去ってしまった喪失感を堪えながら涙を乾かすように疾走する。

この曲は紛れもなく、エモーショナルハードコアだ。

愛しい人への慕情、自分の存在意義の渇望、それらをあるがまま曝け出し、より良い人生を生きていくための確かな歩みと希望のエネルギーの発露であるというのが、総じて今作の意味合いだと感じる。

新たな希望を見出すことのできた人としての成長と、それでもウジウジと悩んでしまう純粋さ。

Attack On Memoryとは大きく表現を変えながら、明快なエモーションとフックの強い展開で自分は何度もリピートしてしまう。

Cloud Nothingsの新たな傑作の一つだと思う。

そしてバンドは大きな転換期を迎えながら、今年2024年に最新作「Final Summer」をリリースする。

Final Summer(2024)

前作をリリース後コロナ禍でなかなかパフォーマンスが行えない中、バンドは隙間隙間を縫いながらも精力的なライブ活動を行なっていた。

ただ2022年の末、ベースのTJ Dukeが惜しくもバンドを脱退。

リードギターのChris Brownがそのままベースに転向し、バンドは3ピースとしての活動を選択する。

また初期からリリースを続けていたCarpark Recordsとの契約が解除となり、新居にポップパンク~エモの名門Pure Noise Recordsを選択する。

長年連れ添ったメンバーおよびレーベルからの脱退という、バンドとして大きな変化を経たのち、新たな環境で制作された通算8作目。

初めに宣言しておくと、大傑作だ。

それは音楽性という意味でも、詞世界という意味でも、素晴らしい作品だと思う。

今作はCloud Nothings史上最もキャッチーで、メロディアスなアルバムになっている。

今まで武器としてきた各々の楽器のキリキリとした緊張感のある絡みは今作では鳴りを潜め、メロディを引き立たせる様なミッドテンポで大らかなグルーヴと、シューゲージングな分厚いギターバッキングによるアレンジがメインになっている。

ギターはオーバーダビングを意識的に行なっていると以下のインタビューで言及している。

そしてどの曲もストレートにメロディが素晴らしい。

感情の昂りのまま吐き出される様なシャウトも抑えられ、シンガロングできるほどにメロウな唄が詰め込まれている。

その分厚い音の壁とスケールの大きなメロディに、Dinosaur.JrやTeenage Fanclub、ひいてはOasisといったスタジアム級のバンド達を彷彿としてしまった。

詞についても苦悩や焦燥といったモラトリアムを乗り越えた先にある、年齢と確かな経験を積み重ねたことによる成長を痛感する表現がされる。

"Oh, I have some thoughts Oh, I have some dreams"

色んな思いもあるし、色んな夢もある

"But I need to be happy with what I've got for me"

だけど今まで手にしてきたもので自分は幸せになる必要がある

タイトルトラックの「Final Summer」では理想を手放し、自らが手にしたものを大事にしていく思いを表明する。

「最後の夏」というタイトルで紡がれるこの一節は、何て切ないのだろうか。

大らかなグルーヴと煌びやかなギターのアンビエンスで詩的な世界観表現をする「Daggers of Light」、今作唯一のシャウトを盛り込んだミッドなグランジナンバー「I’d Get Along」、もはや十八番のWipers印なビートパンクにラストの音響パートが物悲しい「Mouse Policy」など、充実した楽曲が並ぶ。

また主観的ではなく傍観的で、問いを投げかける様な詞が多い。

これまでの詞とは明らかに作り方が変わっているのが伝わる。

「Running Through The Campus」では緩やかに走り抜ける風景描写の中に、今までの苦悩の変遷を意識させられるフレーズが挟まる。

"Can you believe how far I have come?"

ここまで来れたことが信じられるか?

"Another plane than where I come from"

来た時とは違う飛行機で

そこまで深く考えてはいないのかもしれないが、この一節にAnother Way of Lifeを選択したことで彼が手にすることができた物への、率直な喜びや幸せが込められていると自分は思いたい。

ClashやLibertinesのようにシンガロングなパンクナンバー「The Golden Halo」、大胆なギターソロが瑞々しくも輝かしい「Thank Me For Playing」、感傷的なコード進行と唸るチョーキングが胸を打つロックバラード「On The Chain」と続く楽曲も素晴らしい。

そしてラストトラックの「Common Mistake」で今作で最もキャッチーなメロディで聴衆の背中を強く強く押す。

"This is your life"

これはあなたの人生だ

"It's a common mistake"

よくある普通の失敗さ

"You'll be alright"

あなたはきっと大丈夫

"Just give more than you take"

得たものより多くのものを与えるだけさ

本当に清々しいほどのストレートな応援歌。

こんなシンプルで真っ直ぐな歌詞を歌い上げるDylan Baldiの姿に、自分は初めて聞いた時は少し涙腺が緩んでしまったのだった。

Dylan Baldiという人物は純粋な創作意欲に従いつつも、クリエイターとしての孤独感や存在意義にもがき苦しみ、それでもより良い人生を送るための道を模索し続けてきた。

そしてついには愛を見つけ、己の歩むべき確かな道を見つけることができた。

今作は大きく人として成長をした一人の音楽愛好家がそのしがらみから解放され、心ゆくままに創作し他者へ自分が培った知見を託そうとする、愛と希望に満ち溢れた大傑作だ。

そしてこれからもCloud Nothingsはきっと数多くのリリースを残していくだろう。

自分はこれからも、Dylan Baldiの表現を追い続けていきたいと思う。

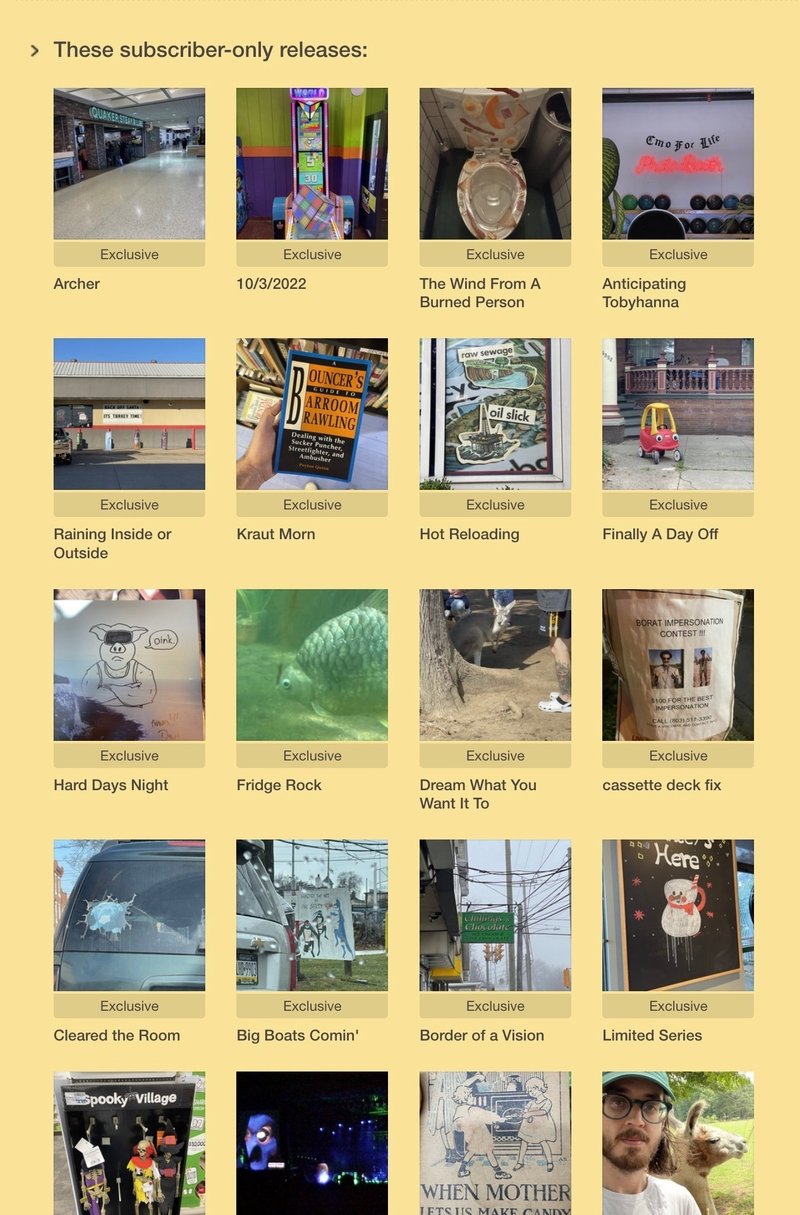

番外編:コロナ禍でのリリース作品達

最後にCloud Nothings、というよりかはDylan Baldiがコロナ禍の最中にBandcampを中心に自主リリースした作品達もとても素晴らしいものばかりなので、軽く紹介をしていきたい。

まず「The Black Hole Understand」と「Life Is Only One Event」というフルアルバムをなんと2枚もリリースしている。

これらはDylan BaldiとドラムのJayson Geryczがリモートでファイルを交換しあって制作され、ドラム以外の楽器は全てDylan Baldiによるもの。

The Black Hole Understandはフィジカルリリースもされているが、Life Is Only One EventはBandcampのサブスク登録者限定のリリース作品。(高額のサブスク登録者限定でLPもリリースされていたみたい…超欲しい…)

内容はオフィシャルリリース作品とは一味も二味も違う、クランチなトーンを基調としたギターオルタナティブ。PatelsとかSuperchunkとかめっちゃ思い出す。

ぶっちゃけこの方が好きだという人も多いだろう。

どちらも捨て曲一つない素晴らしいクオリティで、その才能に恐れ入ってしまう。聴いた事ない人はぜひ。

そしてライブ録音とデモ音源をとんでもない数アップしている。

とにかく持ってるもん全部あげろってな具合で、完全にファンアイテムなのでこれらは正直聞かなくてもいい。

またDylan Baldiソロ名義でも宅録音源をあげている。

その中でも特に「Enemy At Home」はぜひ聴いてほしい。

Turning Onの続編といって差し支えない作品だと思う。

Name Your Priceなのでタダで買えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?