山形の姥神をめぐる冒険 読書編 #4

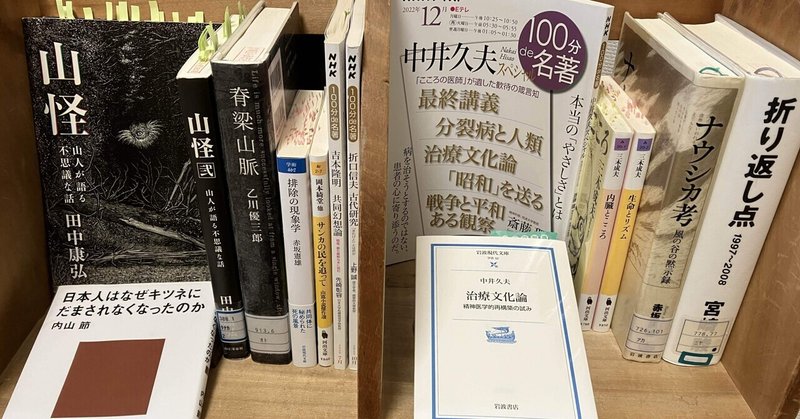

『山怪 先人が語る不思議な話』

『山怪 先人が語る不思議な話 弐』 田中康弘 著 山と渓谷社

2015年、2017年

この本が初めて出版された当時は随分と話題になった。シリーズは人気のようで、『山怪 参』が出て、2023年にも『山怪 朱』が出たばかりだ。著者は主にマタギの狩猟を取材するフリーカメラマンである。この本は、取材をするうちに著者が見聞きした山での不思議な出来事をまとめたもので、山形では身近な方も登場するし、人ごととは思えない話が次々と出てくる。

山菜採りやキノコ採りで行方不明になる人。笹竹を採っているうちに迷子になってついに見つからなかったあの人。林道に停められたままの乗用車。集落の家々にある稲荷の祠。荒れ果てた山小屋。山伏装束の人姿。エピソードに出てくるのが、どれも既視感のある山形の風景に直結している。ニ日ニ晩夢中で読み耽り、アドレナリンが大量に放出されたのだった。

なぜ見つからなかったのか。

なぜあんな足音や声が聞こえたのか。

あの光は何だったのか。

どうしていつものあの道を、あの日は間違えたのか。

二度と行けないあの場所は何処にあるのか。

それらの不思議を人は

狐の仕業だ、狸に化かされたんだ、妖怪だ、と納得しようとする。

しかし現代人はもう狐には騙されなくなっているらしい。

なぜか。

そこのところを考察した内山節の

『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』や、吉本隆明の『共同幻想論』、あるいはキツネ憑きを精神病理から考察した中井久夫『分裂病と人類』を合わせて読むと怪の深部に迫れるような気がしてくる。

一方で、『山怪』は東北から九州までを取材した著者の、地域性に偏らないところと、ごく短いエピソードの並列が、上記の本の理論では掴みにくいイメージを浮かび上がらせていく。肌で感じる共同体のイメージ。民族のアイデンティティや人間の眠っている本能がざわつく記憶のかけら。今自分が立つこの土地にかつていた人たち。決してそれらの人びとと自分は無関係ではあり得ないのだった。

そしてもうひとつ紹介したいのが、乙川優三郎『脊梁山脈』という文芸作品である。詳細はうろ覚えだが、先祖に木地師のルーツを持つ男が主人公だった。彼は戦争から帰ってきて、傍の人に語る。

「僕は次に戦争になったら山に入ります。誰も決して入り込めない山奥で生きていきます。」

山とは、国家権力の及ばない力が支配するところ。徴兵から逃れるには文明国家を捨てるしかないのである。

ちなみに、私は姥神巡りをしていてなかなかディープな山奥にも入り込んでいるが、これといった怪には出会ったことがない。とにかく怖いのは熊だったりする。しかしこれを読んで山に行くのが怖くなった。

見てはいけないモノを見たら…。行ってはいけない所に入り込んだら…。

しかしそれでも姥神ゲットに心躍る私はすでに立派な姥神憑きなのだろう。冒険はまだまだ続く。あなたも如何。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?