野球選手の「肩関節脱臼」は致命傷。

はじめに

肩関節は身体の中でも最も脱臼しやすい関節です。

野球選手、特にピッチャーが投げる側の肩を脱臼することは選手生命の危機です。

ケガは何にしても良くないですが、1発ゲームオーバーの可能性があると言っても過言ではない「肩関節脱臼」について、今回は書いていきます。

脱臼しやすい動き

肩は骨の形状や靭帯の多さや強度の関係で、前方(腹側)に外れやすく、後方(背側)に外れることは稀です。

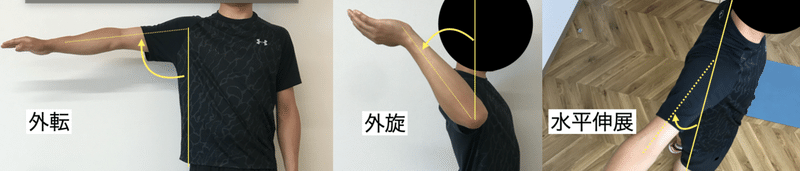

基本的には外転・外旋に水平伸展といった方向へ強い力が加わった時に前方へ脱臼します。

腕が後ろに持っていかれるような動きですね。

外転を伴っていなくても脱臼することはありますが、身体から手が離れれば離れるほどテコのアームが長くなるので弱い外力でも外れやすくなります。

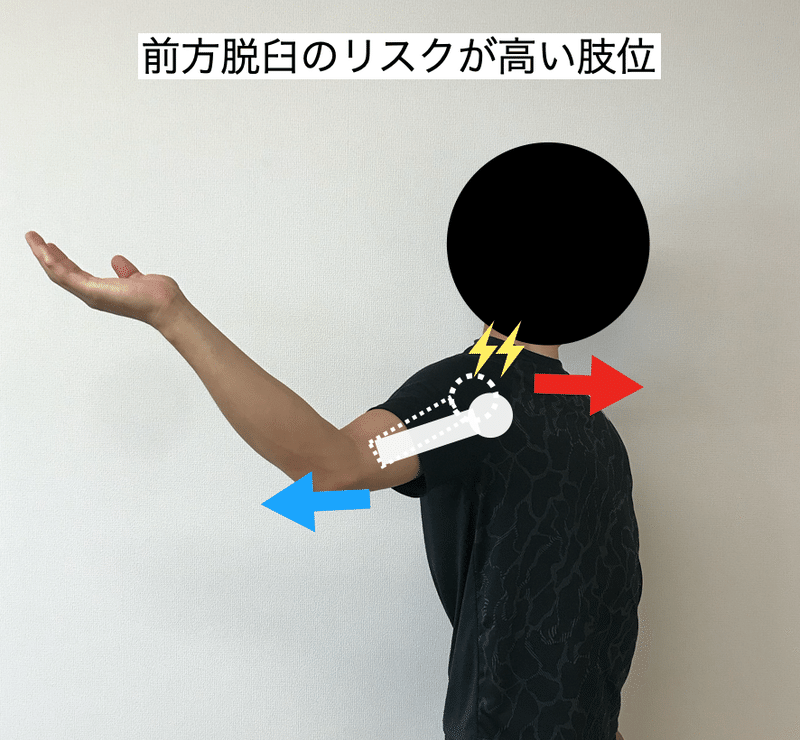

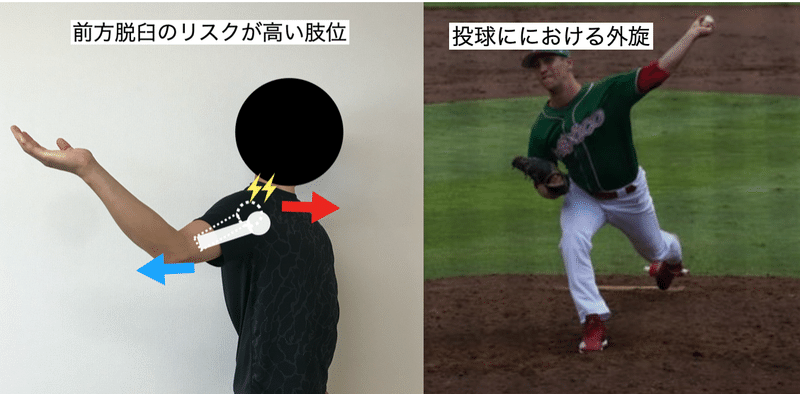

気づいた方も居るかもしれませんが、この動きは投球動作でも起こります。

ここが1つポイントになります。

もちろん投球で脱臼することは稀です。(関節の柔らかい女性や脱臼歴のある人が、ハンドボールなど重たいものを投げて外れることはあります)

多くは、外傷(転倒や転落で肩から落ちたり、交通事故などで腕が引っ張られたり・後方に持っていかれるような外力がかかった時)、スポーツでの接触(スライディングやタックル・交錯などで腕が絡まるようなカタチ)で外れます。

ハンドボール投球など非接触で脱臼する場合には、フォームの問題や、生まれ持った関節の柔らかさの影響も考えられます。

野球のプレーにおいては頻回に起こるものではないですが、帰塁時のヘッドスライディングや守備でのダイビングキャッチ・スライディングキャッチ・交錯プレーなどで起こります。

これまで見てきた選手では、寮の二段ベッドからの転落、ウェイトトレーニング時や友達と遊んでいてなど野球のプレー以外で脱臼した選手も多くいました。

肩関節脱臼治療の分岐点

脱臼は、簡単に言うとストッパーである強固なゴムバンドの限界(靭帯などの制動力)を超えて関節が動きすぎたということです。

想像できるのではないかと思いますが、そういう場合はストッパーのゴムバンドは切れたり、伸びたりしています。

はめ直したところでストッパーは緩んでしまっているので、外れる前のようなストッパー機能はありません。

弱い力でも外れやすい状態になるということです。

ちなみに、脱臼を繰り返せば繰り返すほど外れる抜け道ができてしまいます。

着替え動作だけで脱臼する。バンザイしたら脱臼する。などといった習慣性の脱臼などになることもあります。

また、脱臼の不安感や痛みへの恐怖心などにより、うまく腕が動かせなくなったり、防御性の収縮など筋肉のコントロールが上手くできなくなり、手を上げることができないこともあります。(リハビリで改善します)

外れてしまっている状態で病院などに行くと、整復をされます。

自然に整復されたり、現場で徒手整復する場合もあるでしょうが、素人が行うと組織損傷(神経や血管も含む)を悪化させるおそれもありますので無理に行わないほうが賢明です。専門家に任せましょう。

初回の脱臼で靭帯や骨の損傷が大きくない場合は保存療法(手術せずに、三角巾固定とリハビリで治療する)での治療になります。

手術を要するかどうかの分かれ目が、”損傷の程度と初回か複数回か”です。

損傷が大きい人になると、関節唇(ゴムパッキンみたいなもの)・靭帯が大きく切れたり、剥がれたり、靭帯のついている部分の骨が欠けたり(骨性bankart損傷)、上腕骨頭が陥没(Hill-sachs損傷)したりします。

損傷がひどい人も複数回外れてる人も、”脱臼する抜け道”が構造の破綻によってできているため、手術しなければ自然に抜け道が塞がることはないと考えてもらって良いと思います。

手術した場合は、方法や執刀医、病院の方針によって多少異なりますが、2〜3ヶ月は手術した手は使えません。

現実的なスポーツ復帰は半年〜1年ほどかかる(練習や部分的な復帰は数ヶ月で徐々に進んでいく)と思っていたほうが良いと思います。

また、術式や追加の処置において、かたく縫えば再脱臼のリスクは減りますが、そのぶん可動域(特に外旋)が狭くなります。

手術プランや術後の復帰の流れなどについてしっかりと担当医師と話し合っておくほうが良いでしょう。

肩関節脱臼がなぜ1発ゲームオーバーなのか。

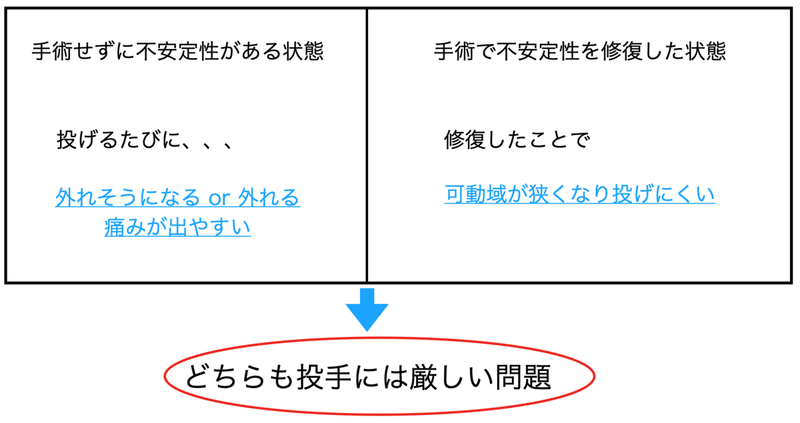

問題となるのは脱臼しやすい動きが投球に必要な動きだということです。

脱臼してストッパーが切れたり・緩んだりすると、ケガをする前よりも肩がグラグラな状態になっています。

そのため、投球でも外れてしまったり、外れなくても関節の噛み合わせがズレやすくなるので、インターナルインピンジメントなど肩の痛みが出やすくなります。

そこで、手術によって壊れたストッパーを再建すると外れにくくなり、肩関節の安定性は回復しますが、可動域が狭くなります。

手術をした場合、特に外旋の可動域が狭くなります。

(縫ってる部分を伸ばすような外旋の動きなどはしばらく禁止されます。)

そうすると、投球で外れはしないけど、投球に必要な外旋の動きが不足するのでケガをする以前のようには投げれないという状態になります。

野球選手が脱臼を未然に防ぐためにできること。

・肩甲骨・胸椎の可動性の保持

肩関節はいろいろな関節が連動して動きを作っています。

肩甲骨はもちろん、胸椎などが硬くなると肩関節に負担がかかりやすくまります。

さらに、硬い部分を補おうと肩関節が過剰な可動性を獲得してしまうこともあるので、硬いところと過剰に柔らかい(不安定)なところのギャップが大きくならないようにコンディショニングしていくことが大切です。

肩まわりの可動性、連動性を高めるドリルの例↓

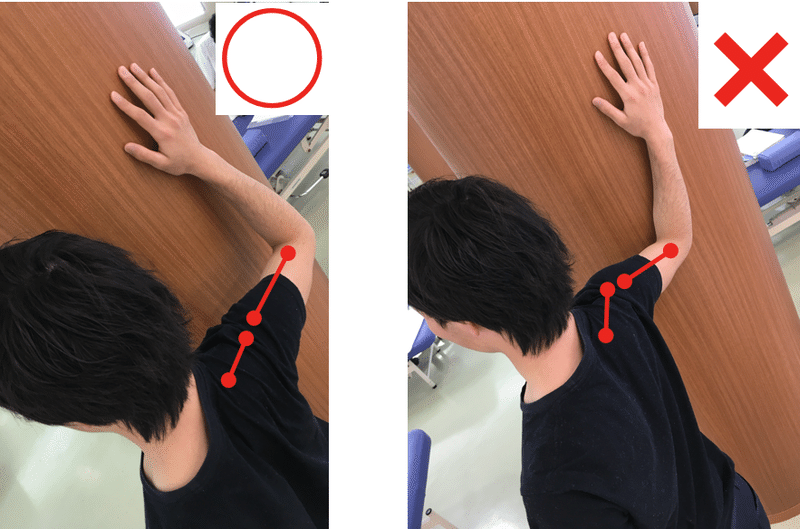

・肩関節の前側を局所的にストレッチしすぎない

ストレッチのやり方を間違うと肩の前の靭帯(IGHLなど)が緩みすぎます。肩関節が前方に不安定な状態になると脱臼のみならず、肩の故障につながりやすいです。

下図右のように肩甲骨ごと動かすよう注意して行いましょう。

”柔らかい・可動性が高い”ということは”不安定”とも捉えられることを頭に入れておくべきです。

本来、関節というものは関節包(関節を覆う袋みたいなもの)や靭帯にて一定範囲以上”動かない”ようにできています。

柔らかい人というのは "動きすぎる≒脱臼" しやすい可能性があります。

生まれながらに関節が柔らかい人も居ます。

柔らかい人は、全体が柔らかい(可動性のギャップが大きくない)こと、筋力が十分にあることが重要です。

・インナーマッスルや肩甲骨りのトレーニング

肩の安定性を高めるために、インナーアウターともに筋力、筋機能を高めることで関節にズレる力がかかった時に抗することができます。

トレーニング例の詳細は↓動画から

・スナッチ、バーベルストレートアームプルオーバーはやめとく

(やるならダンベルツーハンドベントアームプルオーバー)

スナッチやバーベルストレートアームプルオーバーは負荷も高く、いつもと違った刺激を入れるの良いかもしれませんが、脱臼を筆頭にケガのリスクが高い種目です。

野球選手であれば、ダンベルツーハンドベントアームプルオーバーにしておくほうが良いと思います。

スナッチ

(頭上に上げたフェイズで、バーが背側方向、身体が前に行くと危険)

ストレートアームプルオーバー

(バーの重さに耐えられず、腕が頭上の床側に持っていかれた時が危険)

ダンベルツーハンドベントアームプルオーバー

(ダンベルなので腕の自由度が上がり、肘を曲げていることで肩のケガのリスクを下げられる)

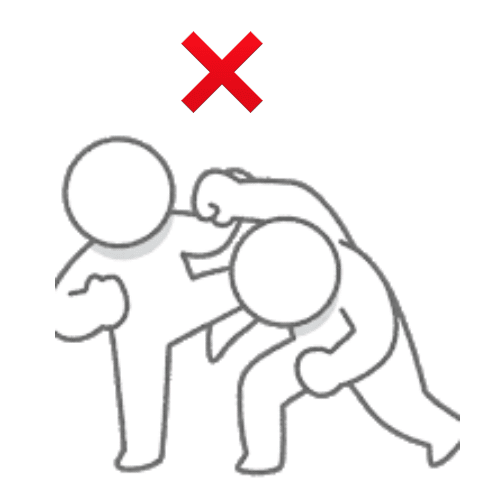

・遊びでもラリアットなどでじゃれるのはやめとく

こんなんで致命的なケガをしたら後悔してもしきれないと思うので。

・2段ベッドなどの場合、簡易の柵などでもつけて転落を防ぐ

アホみたいなことですが、二段ベッドの寮もありますし、気をつけておいて損はないかと。

・プレーにおける回避方法の確認(スライディング練習)

守備におけるスライディングキャッチでは、まずグラブが地面に引っかからないようにグラブを寝せておく必要があります。

万が一グラブが引っかかった時には身体をグラブ側に捻って回避しましょう。

下記ツイートがお手本です。

8回裏 安田権守がスーパーキャッチで追加点のピンチを乗り切る pic.twitter.com/ehedjfvGOw

— ®️ (@R__heroes) May 13, 2020

引っかかりに抗して動いてしまうと、肩の脱臼や手首の骨折につながってしまいます。

ヘッドスライディングにおいても同様で、身体に対して腕が離れ、背中側に持っていかれるような動きにならいように注意しましょう。

野手のタッチが肩に入る(背中側から)こともあるので、帰塁時にベースに腕が引っかかり、身体が逆方向にいかないよう注意すべきです。(野手から遠ざかりたい気持ちは分かりますが。)

詳しく見たい方は↓動画からご参照ください。

・全体的に能力・スキルを上げる

(アジリティー、反応速度、読み・ポジショニングなど)

例えば、スライディングキャッチしないでも追いつけるくらいの走力を高めるためにアジリティーのトレーニングをしたり、打球への反応速度を上げるようなトレーニングをしたりというのも方法の1つです。

もちろん守備範囲が広がるので、スライディングキャッチすれば捕れるって範囲が外側に広がるだけではありますが、、、

無理しないで済む範囲が広がるのは大きいことですし、パフォーマンスも上げれて言うことなしです。

YouTubeなどが普及した昨今では、スイングやコース・球種から打球の飛ぶ方向などを読む練習もできますし、プロ選手のポジショニングも参考にできるのではないでしょうか。

この記事で1人でも肩関節脱臼を防げれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?