スローイングプレーンとTER

数年前に投球フォームを考える -基礎編- と題して投球フォームに関する記事を投稿しました。

今回は、 ”スローイングプレーンとTER” によりフォーカスして書いてみようかと思います。(もちろん一般の方向けに簡単にですが)

正直、投球障害の予防、改善において必要なことはスローイングプレーンを整えることが全てだと言っても良いくらいだと思います。

シングルプレーンとダブルプレーン

以前の投稿でもスローイングプレーンについて書きましたが、なぜシングルプレーンが必須なのかをここでは掘り下げていきます。

シングルプレーン、ダブルプレーンというのは瀬戸口芳正先生がスローイングプレーンコンセプトとして提唱されているものです。

我々は基本的に最もしなったポジション(最大外旋位)〜ボールリリースまでの軌道や肢位を見て、プレーンを判断しています。

非常に簡単にまとめるとポイントは2点で

①十分にしなっているか(TERがとれているか)

②リリースにて両肩のライン、腕のラインが一直線になっているか

です。

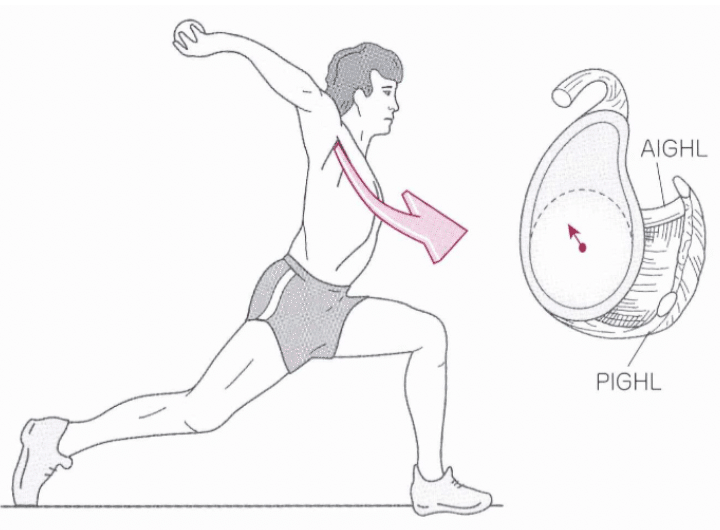

シングルプレーンの最もしなったポジション(最大外旋位)

シングルプレーンの場合は関節を覆っている袋(関節包)、肩の前・下に付着している靭帯(下図AIGHL,PIGHL)によって投球時にかかるトルクを上手く受けています。

なにより、大きく、綺麗にしなることでトルクのかかり方を最小にすることができます。

シングルプレーンのボールリリース

ダブルプレーンの最もしなったポジション(最大外旋位)

対して、ダブルプレーンでは、しなりが不十分でテコのアームが長くなり、トルクが大きくかかるので肩へのストレス、肘へのストレスが大きくなります。

ダブルプレーンのボールリリース

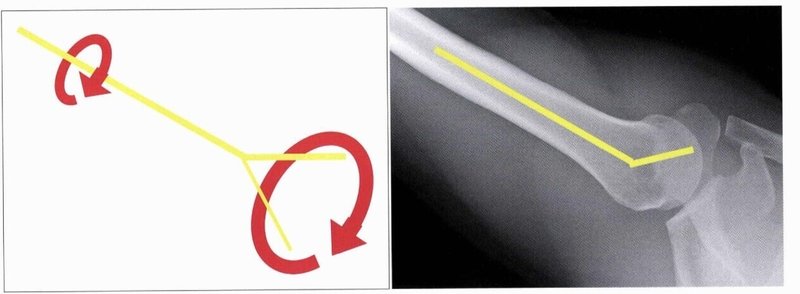

また、ダブルプレーンでは、腕をひねるような動き(肩の内旋)でボールをリリースします。

この際、腕の骨の構造上、関節内部ではスピンモーションという動きが起きます。

(瀬戸口芳正 他:「投球動作のマルアライメントと障害発生」.MB Orthop.30(12):33-42. 2017より引用)

これによってインターナルインピンジメントと言われる関節内で関節を構成する骨や周囲の組織がぶつかったり、挟まったりしてしまいます。

特に関節唇(関節の安定性を上げるゴムパッキンみたいな組織)が剥がれたり、切れたりしてしまいます(SLAP損傷と呼び、野球選手に多いケガ)。

シングルプレーンとTER

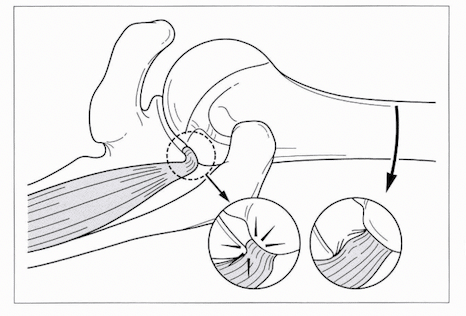

シングルプレーンで投げるためには、腕が最もしなった際(最大外旋位)に肘の真後ろ(肘頭)が投げる方向を向いている必要があります。

ダブルプレーンになっている大半の人は、最もしなったポジションでの外旋可動域が足りていません。

肩や肘を怪我する選手のほとんどは、このしなりが十分に作れずにダブルプレーンになっています。

また、このしなりの可動域が大きいことは球速にも影響してくるので重要です。

しなりが大きく作れている人と作れていない人では上画像のようにボール(手)を加速させるための距離に歴然の差が生じます。160km超のボールを投げるMLB選手(デグロム投手、チャップマン投手、コール投手など個人的にオススメです)を見てみてください。大きなしなりを作れています。

TER

以前投稿した記事のおさらいになりますが、前述した「しなり」のことをTERと呼びます。これも瀬戸口先生の提唱されたものです。

Total External Rotation(TER)の略なのですが、胸椎の伸展や肩甲骨の後傾、肩関節の外旋などという動きが組み合わさって大きなしなりを作ることが重要です。

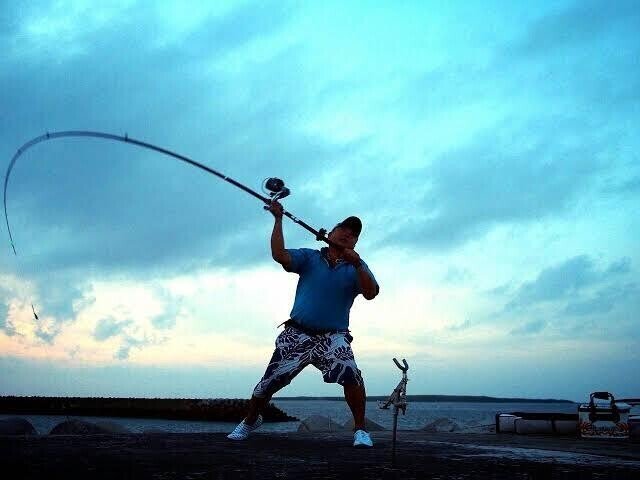

釣りのキャスティングの際の美しいしなりと同じようなイメージです。

キャスティングでもそうかと思いますが、このしなりをいかに綺麗に大きく作れるかは遠くに飛ばせるか(速いボールを投げられるか)、狙ったところに飛ばせるか(投球でのコントロール)といったことに密接に関係してくると思います。

ダブルプレーンになってしまう2大要因は

①TERが十分にとれていない

②腕を振る軌道、リリース時の肢位のイメージが間違っている

です。

細かく言うと下半身・体幹の問題や、テイクバックなど連動のタイミングなどありますが、今回は大きく2つにします。

シングルプレーンで投げるために自分には何が足りないのかを理解するのが第一歩となるでしょう。

セルフチェックの方法をいくつか紹介します。

まず、そもそも十分なTERの可動性があるのかをチェックしましょう。

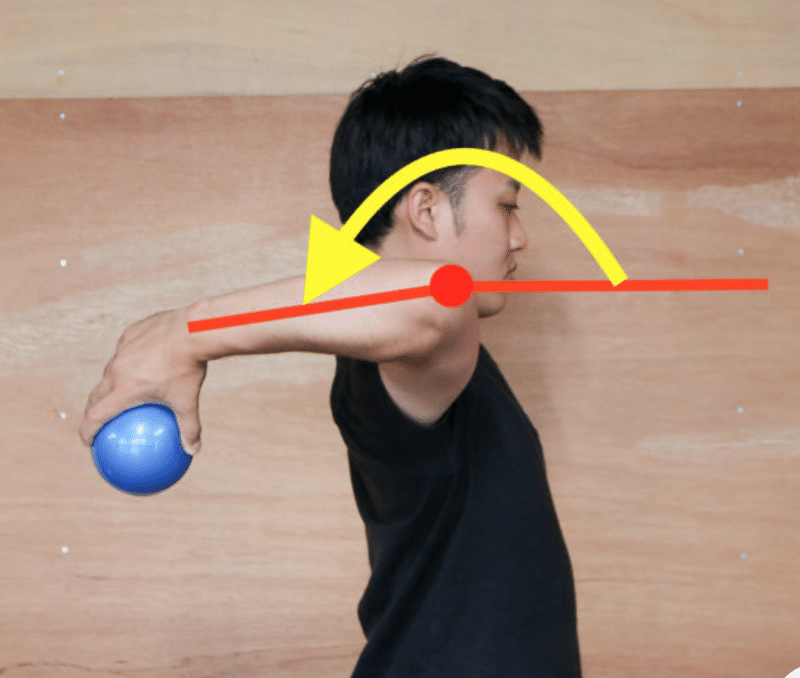

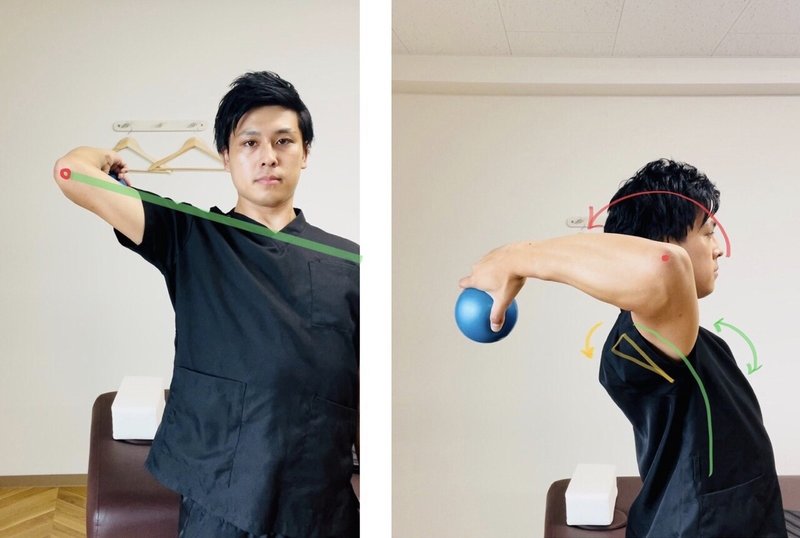

ある程度重さのあるもの(画像では1kgのボールを使用)を持って、投球時の最大外旋の肢位を作ります。

痛みなく肘の真後ろを投球方向に向けられる、腕を床と並行くらいに倒せるという人は十分な可動性があると思って良いと思います。

TER:胸椎の伸展(緑)、肩甲骨の後傾(黄色)、肩関節の外旋(赤)

できなかったという人は、さらに2つのチェックです。

チームメイトや親子でやってみましょう。

肩の可動性を見ます。

簡易的に測る方法をご紹介します。

ベッドに仰向けに寝た状態で、投げる側の手を90°外に開いた状態で、肘から先がベッドから出るようにします。

この状態で、1kgボールなどを持ち、重さに任せて外旋の動きを出します。

膝は曲げた状態で、なるべく胸や腰が反ったり肩甲骨の後傾が大きく出ないようにします(背中や腰がベッドから浮いてこないように)。

こうすることで、簡易的ですが胸椎や肩甲骨の動きを抑え、肩の外旋に焦点を当てた可動域を測れます。

参考目標としては、上図のような基準線をもとに105〜120°外旋できると良いかと思います。

次に胸椎の可動性のチェックです。

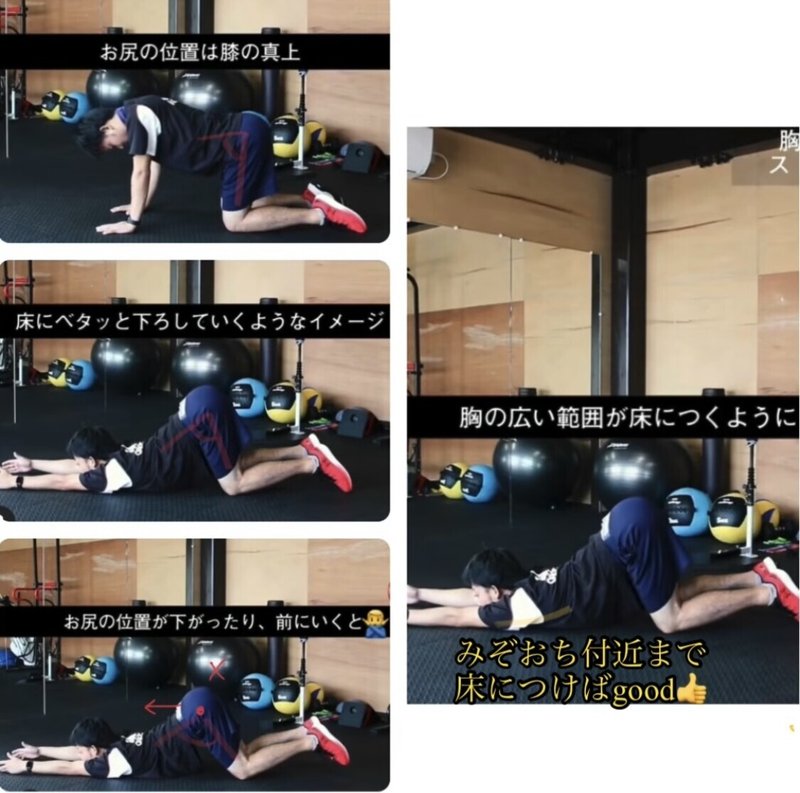

四つん這いでのチェック

四つん這いで、胸を床に近づけます。みぞおちくらいまで床に着けられることが合格ラインです。

肩の外旋も胸椎の伸展も2つとも柔軟性が足りないという人もいるかもしれません。

その場合はもちろん、肩のストレッチも胸椎のストレッチも両方必要です。

また、重いものを持ってのTERが上手くできなかったけど、肩も胸椎も柔軟性は合格ラインだった人も、もしかしたらいるかもしれません。

その場合はこのチェックをしてみてください。

腹ばいで肘をついた状態で、片方ずつ手をあげます。

肘は90°に曲げたままをキープし、肘が肩の高さくらいまであげます。

この時に腕を垂直にキープできるかがポイントです。

肩のインナーマッスルや肩甲骨周囲の筋機能が低下していると、垂直をキープできず、肘が身体の外側に開いてきてしまうと思います。

どうにか支えようと首が力んできて、首と肩との距離が縮んでしまう場合も不良なパターンです。

肩のストレッチでポイントとなる筋肉は?

大円筋、小円筋、広背筋、大胸筋、小胸筋が硬いと肩の外旋の可動域が出にくくなります。

肩の外旋可動域が105〜120°に満たなかった人は以下の2つのストレッチを試してみてください

壁ストレッチ(広背筋、大円筋、小円筋)

壁に小指側を付けた状態でストレッチする側と同じ側の足を斜め後ろへ下げます。身体は壁へもたれるように倒しながら、足と手の距離を離すようにストレッチをかけます。

肩〜脇腹あたりが伸びる感じがあればgoodです。

親指をたてるようにし、肩に少し牽引をかけるとよりストレッチがかかります。

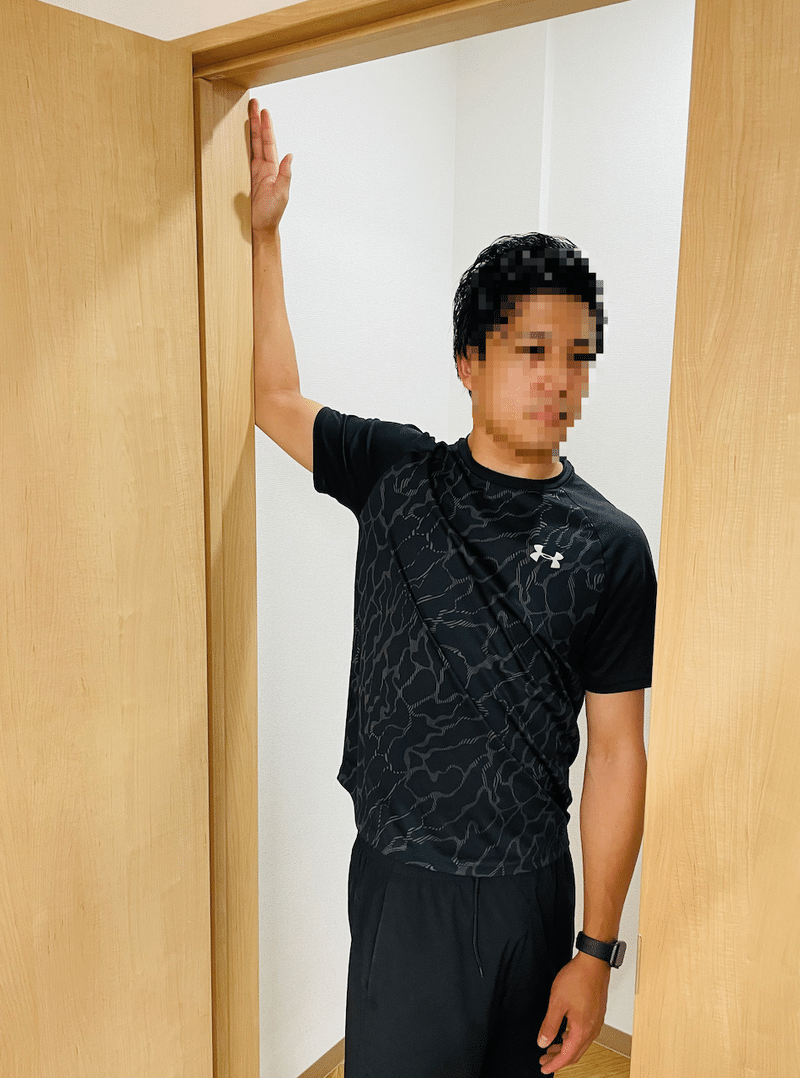

ドアウェイストレッチ(大胸筋、小胸筋)

ドアや柱など(壁でもok)に手を固定し、身体を腕と反対に捻ることで大胸筋、小胸筋にストレッチをかけるこができます。

肩甲骨がしっかり背骨側に動くようにし、胸の筋肉を伸ばす意識で行いましょう。

四つん這いでみぞおちまで床に着けることができなかった人は以下のエクササイズをやってみましょう。

動的な胸椎ストレッチ

後頭部抱えるように腕を上げ、肘は軽く閉じます。

このまま、胸をめいっぱい丸める→反らす(肘を高く、遠くへ) の繰り返しです。

反らす際に肘が開いてこないように注意しましょう。

腰の動きを抑えるために座って行うほうが良いです。

シングルプレーンの感覚を掴む

基盤となる可動性や肩甲骨周囲の筋機能が整ったら、いよいよシングルプレーンで腕を振る練習に移っていきます。

肩関節の噛み合わせがズレないようにTERを作る感覚を養っていきます。

まずは、最初のチェックでやったように1kgボールなどを持ってTERの肢位を作って保持するだけのトレーニングからです。

肩関節に痛みや違和感がある場合は上手くできていないと思ってください。

肩甲骨付近や脇腹がキツイというのは良い傾向なので不安にならなくて大丈夫です。

肘は両肩のラインよりもやや上に設定し、肘の真後ろが正面を向き、ボールが肘、腕に隠れるような形を作れると良いです(上図は若干可動域が狭い)。

静的なTER肢位がとれるようになったら、軽いシャドーへと移ります。

1kgボールを持ち、手は最初から上げた状態で身体の回旋と同期させながらシャドーピッチングをします。

シングルプレーン軌道

ダブルプレーン軌道

ダブルプレーンになってしまっている人では、投手・野手問わず、完璧な縦回転(回転軸が0°、回転効率100%)のボールを投げないといけない思っている人が多いです。

腕というのは身体の横についているので実際にそういうボールを投げるのは非常に難しいです。

プロの伸びの凄いファストボールでも基本的に変化方向は斜め上です。

地面と並行な軸の完璧なバックスピンをかけるイメージがあると、腕を縦に振る傾向が強くなり(内旋投げ)、ダブルプレーンになってしまいます。

回旋を切り返す際にボール、腕が取り残させれるようにTERができます。

ボールの重さを感じながら勝手にTERができるような感覚を養いましょう。

腕は脱力し、ボールの重さを利用して腕が振られるような意識でやってみてください。

鏡や、動画等で確認し、シングルプレーンでのシャドーができてきたら実際に投げていきます。

まずは、1kgボールをゆっくり投げていきましょう(腕は上げた状態から投げる)。

その後、野球ボールを投げていきます。

キャッチボールでも良いですが、初期の段階ではコントロールを気にしなくて良いようにネットや壁などに向けて投げるほうがオススメです。

腕をブラブラに脱力し、ボールの重さを感じながら投げていきましょう。

シングルプレーンでの投球が定着してきたら、徐々にテイクバックも含めて実際の投球に近づけていきましょう。

脱力を意識し、腕を大きくブラブラに使うような動作から、投手であればセットポジションやワインドアップなどに段階的に落とし込んでいくと良いでしょう。

トルクを適切に受ける感覚、連動のタイミングは試行錯誤していく必要があります。

最もしなった際に手から反対側の下腹付近まで筋肉が斜めにストレッチされている感覚が出てくるとgoodかと思います。

最初のうちは肘が曲がってきても良いですが、慣れてきたら肘の角度が90°以上曲がらないようにキープしたままTERへと移行するように意識してみましょう。

おまけ

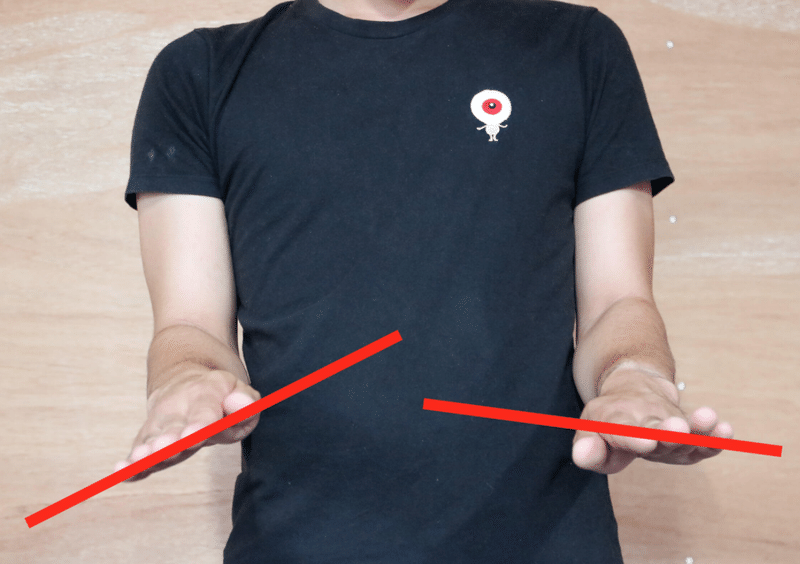

付け足しですが、前腕の回内という動きの可動域もチェックしてみてください。

回内というのは肘から先(前腕)の動きで、手のひらを下に向けるような動作です。

左右見比べてみながら回内の可動域が低下していないか見てみましょう。

回内の可動域が制限されると、肩関節の内旋という動きで代償してきやすいです。

回内の可動域が制限されると、肩関節の内旋という動きで代償してきやすいです。

この動作が投球中に生じると、綺麗にTERを作れているのにリリースにかけてダブルプレーンになってしまいます。

シングルプレーンでなげるためには ”回内” の動きも大切になってきますので、チェックしてみてください。

投げる側の回内の可動域が狭くなっていた方はバットなどを使ってストレッチしましょう(手首を捻らず、前腕を回転させる意識で)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?