[短編小説] Happier

仲の良い友人について思いを巡らせる。

「こいつのためやったら何でも出来るわ」

そう思えるような人と、人生であと何回出会えて、どれくらいの時間を共に過ごせるのだろう。

ダラダラと刺激の足りない大学生活を続けていた1回生の秋、僕は新しい必修のクラスで後に大親友となるKと出会った。これ以降Kのことは蜜蜂と呼ぶことにする。

蜜蜂と関わり合うようになったきっかけは曖昧だけど、僕は当時下宿をしていた彼の家に連日通うようになった。

エドシーランとスティーブジョブズが好きだった僕たちはすぐに打ち解けることができた。

授業をサボりがちだった僕らはよくスピーカーからエドシーランの「Runaway」を流したし、

覚えたてのお酒を毎晩のように体に流して夢を語り合うほど、僕たちは貪欲で愚かだった。

友情を育む第1の条件が「順境を共にすること」らしいけど、とにかく僕たちはその第1関門を難なく突破することができた。

本から得た浅知恵だけど、第2の条件は「逆境を共にすること」らしい。

僕もそう思う。

蜜蜂が大学を辞め、東京へと旅立つまでの半年間、僕たちはいくつもの山と谷を共に過ごした。

講義が終わり、蜜蜂と2人で大学のラウンジに入り、あれこれと話しをしていた時のことだった。

「なんかオモロイことやろうぜ!」

蜜蜂がそう言いだしたのがキッカケだった。

「いいよ!なにする?」

僕は2つ返事でOKを出し、それから2人で、

「大学生のうちにやりたいことリスト」を作った。

紙にビッシリと並ぶ項目のうちの1つがヒッチハイクだった。

確かその日は木曜日で、その週の土日を使ってヒッチハイクをすることが決まった。

僕はその時バイトをしていたけど、バイトもその日で辞めた。

僕はスティーブ・ジョブズの、

「stay hungry ,stay foolish」

という言葉の意味を完全に履き違えていた。

バイトのメンバーからは沢山の心配のメッセージが届いていた。

蜜蜂の前では気取らず、バカでいられた。

日程を決めた後、すぐにヒッチハイクの計画も立て始めた。

そして、ただ普通にヒッチハイクしてもオモロないやろ!ということになり、

持ち物はスケッチブックとカメラとペンだけ-財布や携帯もNGーでヒッチハイクに挑むことにした。

野宿や餓死寸前ぐらいの過酷な未来が思い浮かんだけど、この時は怖さよりもワクワクする気持ちの方が優っていた。

土曜日になって、前日の金曜日に購入した、どこぞの民族衣装のような毛むくじゃらの服をお揃いで着て、家を出た。

だけどいざ出発するとなると、憂鬱な気持ちになった。

財布も寝る場所もiPhoneもない上、どうやって車を捕まえればいいのかも分からない。

おまけに男2人の余りにも気色の悪い姿に気がついたのか、蜜蜂は買ったばかりの毛むくじゃらの服を脱ぎ捨てた。

外は凍えるほど寒かった。

スケッチブックに「滋賀方面」という大きな文字を書き、高々と頭上に掲げた。

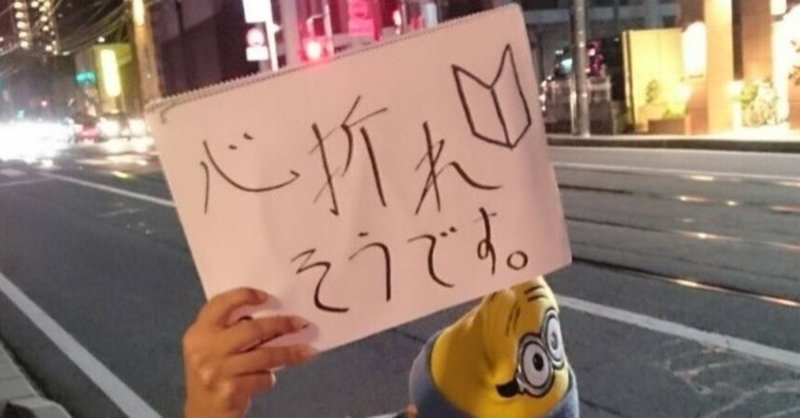

ヒッチハイクは素通りされることの方が遥かに多かったけど、そんな時はスケッチブックに、

「心折れそうです」

と書いて悲しそうな表情で膝をつき、運転手たちを見つめた。

何人かは車内から笑ってくれたり、

小さな子供が「頑張れ!」と応援してくれたりもした。

5時間が経過し、何とかコツを掴んだ僕たちは順調に大阪→滋賀→京都へとたどり着いた。

「なんか、罪悪感でいっぱいやわ」

僕は財布を持ってこなかった自分たちを恨んだ。

乗せてくれた人達の中には、飲み物をくれたり、ご飯をご馳走してくれる人までいた。

「なんでや、人から何か貰う時は、遠慮した方が失礼や。相手も、気分良く与えたいやろ」

蜜蜂の言葉に、なるほどな、と思った。

「んじゃせめていっぱい笑わせて、楽しかったって思って貰えたらええな」

ご飯に連れて行ってもらうと、僕たちはお店で2番目に高価だったハンバーグ定食を頼んだ 。プラス150円、ご飯は大盛りにした。

「なぁ、この街で遊びたいな」

京都の河原町に到着した頃、僕たちは既にヒッチハイクに飽きていた。

「蜜蜂、俺も思ってたで。車を捕まえなあかんのは分かってるけど、体が勝手に夜の街に向かってるわ」

繁華街の華やかな光に誘われ、遊びたい盛りの僕たちは欲に負けてしまった。

「クラブいかん?」

「名案や、でもよう考えてみ、俺は今、毛むくじゃらのダッサイ服着た無一文や」

「それは否定せん。じゃあさ、お金稼ごうや!」

「そらそれが出来たら1番やけど、どうやって?」

「大丈夫や。なんせ、俺らにはスケッチブックとペンがある」

どこからそんな自信が湧いてきたのかは分からなかったけど、蜜蜂のキラキラとした表情を汚すことは僕には出来なかった。

僕たちは悩み相談室を始めることにした。

スケッチブックには、

「☆悩み相談室☆ 僕たちの時間に値段を付けてください!」と書いた。

試行錯誤の上、これが今の状況で思い浮かぶ最高の戦略だった。

失敗すれば野宿、成功すれば豪遊。

進むべき道はハッキリと見えていた。

さっそく人通りの多く、話しかけやすい場所を選び、看板代わりのスケッチブックを掲げて店を構えた。

すると、面白半分でからかう人、同情してくれる人、真面目に相談を持ちかけてくる人、様々な人達が僕たちの時間を買ってくれた。

1時間が経つ頃には、2人分のお酒代と、帰りの電車賃を払っても有り余るほどのお金が手元にあった。

ほとんど、蜜蜂の言っていた通りに事が運んだ。

その日は、人生で1番お酒を飲んだ。

2人なら、なんでも出来るような気がした。

かけがえのない、大切な大切な友達が出来た。

春休みになり、僕は蜜蜂の家で留守番をしていた。

彼女から別れを切り出された蜜蜂はすぐさま家を飛び出した。

1時間ほど、帰ってきた蜜蜂にかける言葉を探してみたけど、気の利いた言葉は見つからなかった。

家に飾ってあるスケッチブックに目を移す。

スケッチブックには、車に乗せてくれた人達の名前と、2人で吐き出したその時の気持ちがびっしりと書き殴られていた。

書かれている内容を読み直して、僕は服を脱いだ。

泣きはらした表情で帰ってきた蜜蜂を、僕はパンツ一丁の姿で踊りながら出迎えた。

「なんか、お前のそのみすぼらしい姿見てたら何もかもどうでも良くなってきたわ」

僕たちは家を飛び出し、行きつけのお好み焼き屋さんに向かった。

店に着くまでの間 、僕はズボンを振り回し、パンツ一丁の姿で踊り続けた。

蜜蜂はたくさん笑ってくれた。

僕に出来る精一杯の慰めだった。

今、蜜蜂は東京で暮らしている

僕も3年後には大阪を離れ、東京で暮らしていこうと考えている。

その時には、今度はこっちから言うつもりだ。

「蜜蜂、なんかオモロイことやろうぜ!」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?