【観劇レポ】夢現と創作のジレンマ ミュージカル「NINE」

今まで見たミュージカルをプレイバックするシリーズ。

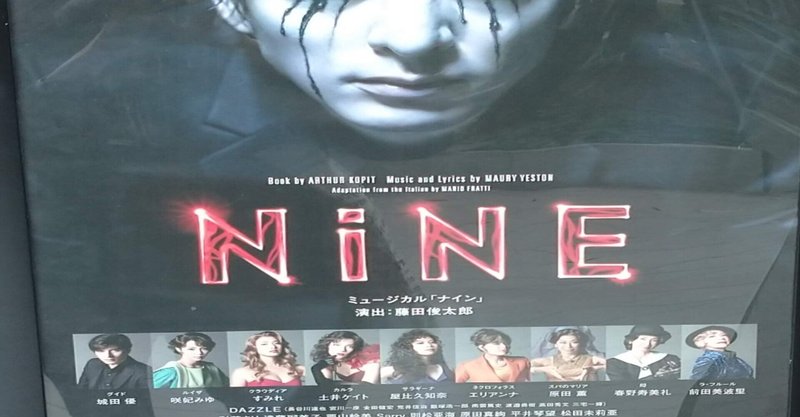

2020年の観劇2本目。見てからしばらく経ちますが、未だに理解が追い付かない・・・。そんな城田優さん主演のミュージカル「NINE」(2020年)です。

概要

主人公・グイド(演:城田優)は、次作の出稿締め切りが迫るもスランプに悩む有名映画監督。彼とその周囲の女性たちを描く作品で、映画「8 1/2」が原作となっています。「NINE」というタイトルは、主人公グイドが9人目の子として9カ月で生まれ、9歳で衝撃的な出会いを果たすなど、なにかと「9」にかかわる人生を送ってきたことに由来します。

フィクションとノンフィクションが混ざる世界

映画監督が主人公、原作が映画ということで、舞台にスクリーンがあってそこに劇中劇として映像が映る演出が印象的でした。リアルタイムでカメラに収めたモノクロの映像が映し出されています。オシャレ~。

また映画(劇中劇)だけでなく、グイドの現実と幻・空想が行き来する世界でもあり、グイドの空想世界の演出は、「空想世界」という劇中劇のようでもありました。そして常に舞台のどこかにいて、大人のグイドを見守る子どものグイド。彼も幻なのか、それとも彼が現実で大人の姿が空想なのか…フィクションとノンフィクションが混ざり、どちらとも解釈できる演出。

劇中劇と言えばもう一つ。前田美波里さん演じるプロデューサー「ラ・フルール」のミュージカルの場面。個人的にめちゃくちゃ好きです。前田美波里さんが客いじりをされ、ふふっと笑える場面でもあるのですが、後から調べてびっくりしました。前田美波里さん、70歳を超えていらっしゃるんですね。羽をつけてレオタードで踊るお姿、全く70代に見えませんでした…。パワフルときらびやかな演技、理由不要の元気をもらえます。

多言語演出

本ミュージカルでは日本語、英語、イタリア語など、さまざまな言語が織り交ぜられてストーリーが進んでいきます(日本語以外のセリフ・歌詞の時は字幕あり)。城田優さんをはじめとして役者の皆さん、多言語でも歌もセリフもお上手・・。パンフレットで見ると、結構海外にルーツのある役者さんが多いのですね。

あえて多言語にすることで混沌とした雰囲気を出し、現実と幻の間で揺れるグイドがより際立つような印象を持ちました。ただ、作品の予備知識がない状態の初見では、ストーリーやセリフの理解に少しラグが生じてしまいますね。目線も言語の切り替わりに反応して、字幕と舞台とを行ったり来たりするので、少し大変かも。

一方で、多言語(役柄にあった言語)を採用することで、セリフや歌詞の意味をより正確に伝える効果もあると思います。というのも、異なる言語はその意味を翻訳しても100%一致しないと思っているからです。

言語はそれを話す人の文化や生活、思想が反映されるので、例えば「Love」は日本語で「愛」ですが、英語の「Love」と日本語の「愛」では、100%同じ意味ではないと思うのです。極論「Love」は「Love」でしかなく、「愛」は「愛」でしかない。「オリジナルの意味を正確に伝える」という意味では、オリジナルの言語でしか表現できないのかも、とも思います。

(余談)じゃあ翻訳って意味ないのか、と言われるとそれは違うとも思っていて、翻訳言語での背景や文化を織り交ぜた解釈でだったり、「どれだけオリジナルに近づけられるか」という挑戦であったり、翻訳することによる新たな楽しみ方や理解が得られるのではないでしょうか。

僕は日本人で母国語も日本語、話し聞くことができるのも日本語です。なのでイタリア語や英語のセリフを聞いたとて、その背景にある本来の意味や原義を理解することは、調べない限りできないのですが、「何か日本語の意味とは違う要素があるかも」と思って見聞きすると、よりストーリーの理解に深みが出るような気がします。

”色”

燃え上がる情熱を体現するような深紅の愛人カルラ。

華やかなピンクの大女優クラウディア。

神秘的なイエロー”スパのマリア”。

目を引き無視できないオレンジの評論家ネクロフォラス。

清廉で癒しを与える緑の妻ルイザ。

静かに光る宝石のような藍色のプロデューサーのラ・フルール。

怪しく背徳的な紫の娼婦サラギーナ。

慎ましく敬虔な黒色の母。

このミュージカル、グイド(とその少年期)を除くと、セリフのある役はすべて女性のみです。そして主要な8人の女性は、それぞれが色によってキャラクター付けされています。グイドを含めた他の出演者は黒や紺などの落ち着いた配色。古い映画風の演出もあった白と黒の世界の中で、女性たちの存在が際立ちます。

すべての女性がグイドと恋愛関係にあるわけではないですが、グイドという男の、あるいは人間の魅力に惹かれていることは間違いありません。恋愛だけでなく母性愛、夫婦として支える愛、淫らな情愛、見守る愛、映画への愛など、さまざまな色の愛情にグイドは囲まれています。華やかな8色に囲まれ、「color」の色にも、「色恋沙汰」の色にも囲まれたまさに「色男」なわけ。

グイド自身は1幕黒色、2幕白色の衣装です。黒はすべての色を混ぜた色。何色と混ざっても黒以外になりません(唯一白と混ざれば灰色になりますが)。スランプに悩み苦しみ、愛を求めてもがくグイドの色。一方で2幕は白色。ラストシーンでは、スランプから解放されるどころかすべてを失った、虚無の白色とも捉えられます。自らの過ちに気付いたものの、もう元には戻れない。ラストの白色を「虚無・終焉」と捉えるか、「再起・まっさらなスタート」として捉えるか…。

作品と作者の人生

世の中にはクリエイターと呼ばれる人が大勢います。絵、文字、文章、音楽、映像、劇、写真、彫刻・・いわゆる「芸術」と言われるものだけでなく、エンタメ、レビュー、お笑い、料理、など「何かを生み出す人」。それを「仕事」として生きる人だけでなく、今やYouTubeや各種SNSで、一般人もがクリエイターの側面を持っています。

何かを生み出す、創り出す上で、そのクリエイター自身の思想や人生を抜きに語ることはできないでしょう。むしろ、自分の思想や人生をアウトプットするために、人はクリエイター然として振る舞うのかもしれません(卵が先か鶏が先か…ですが)。そして人は、誰かしら他者とかかわりながら生きています。自分の人生を語るとき、他者とのかかわりも抜きに語ることはできないはずです。

「NINE」では、映画監督としてまさに「芸術」に生きるグイドがスランプを乗り越え、たどり着いた先は「フィクションとリアルとが混ざった映画」でした。グイド自身は、自身のリアルが混ざっていることに無意識だったかもしれません。スランプから一転、インスピレーションを得て映画を撮り進めますが、彼がかかわってきた女性たちは彼の元を去ることになります。

理由は皆同じ。「私の人生は映画じゃない」。このセリフは妻ルイザのものですが、愛人カルラ、密かに互いに惹かれ合う大女優クラウディアも、ルイザ同様に怒りと悲しみを抱えて、グイドの元を去っていきます。

グイドが撮ったシーンには、それまでのストーリーで彼と彼を取り巻く女性たちとで交わした言葉やシーンがほぼそのまま再現されることになります。ルイザがスランプで悩む夫を想って投げかけたセリフも、映画のワンシーンにされてしまい、ルイザは怒りを爆発させます。世界中で他の誰でもない、たった一人の愛する夫に向けて真心で伝えた言葉を、全世界へ向けたエンタメコンテンツにされてしまった、バカにするな、という怒り。(この怒りのルイザ、咲妃みゆさんの演技が素晴らしかったです。自分が怒りを感じているかと錯覚するくらい、心が揺さぶられました。)

グイドは「芸術家である自分の傍にいる限りそれは避けて通れない」というような言葉で説得しますが、誰も彼の元に戻ることはありませんでした。グイドが言う通り、何かを発信し、創り出す以上、避けては通れない道でもあります。しかしその結果、失うものも多くあり、その多くは二度と帰ってくることはないものばかりです。結果グイドは彼が一番求めていた「誰かに愛されること」を失います。

今の世の中はNINEの世界よりもさらに、より手軽に「発信」「クリエイト」ができる世界です。自分が発信しているもの、創ったものを振り返った時、それが周囲の誰かを気付けたり、蔑ろにしたりしていないか。自分だけでなく、他人の人生を消費していないか。

自己表現・芸術との折り合い。非常に難しく悩ましいこのジレンマとどう向き合うか。芸術を生業にしている人だけでなく、何かしらの発信・創作をしているすべての人への問題提起を、グイドの人生を通して投げかけられた気がします。

まとめ

原作映画を見ていないこともあって、ストーリーを1回で理解するには難しい作品でした。そういう意味では大衆向けというわけではないかもしれません。

原作映画の方でも色々解釈が分かれるようですね。特に最後のシーンでグイドが自らに拳銃を突き付けるシーン、彼は自殺したのかしていないのか…そもそもこのストーリー自体、現実なのか幻なのか…。そして「9」が印象的な作品で、なぜ女性は「8」人なのか…。

ストーリーを理解するのは難しいですが、演出は面白いし、個人個人の演技や歌唱力も素晴らしかったです。見終わった後の(いい意味での)悶々とする感じ、きらいじゃないです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?