マイソクはどうやってみるの?(土地から新築)

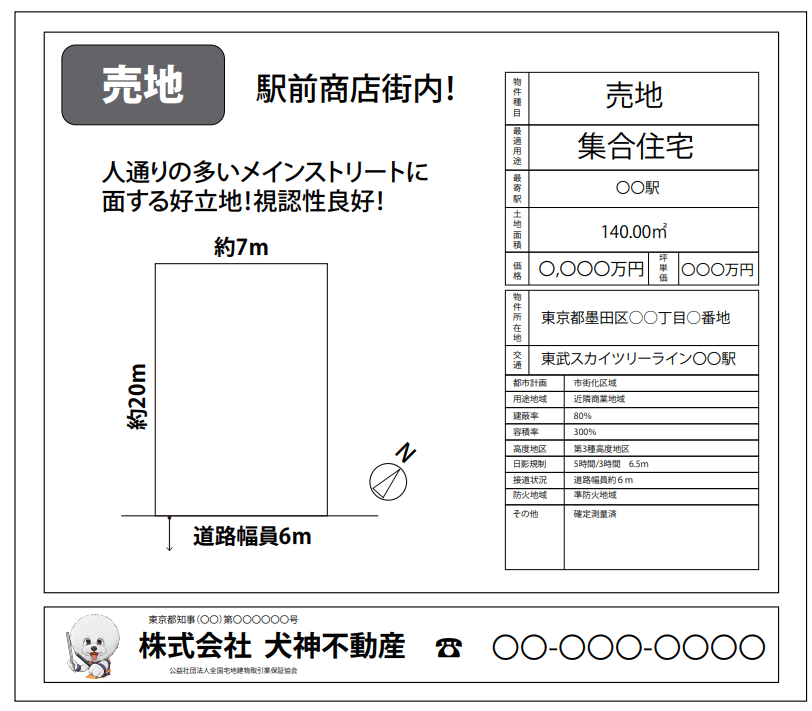

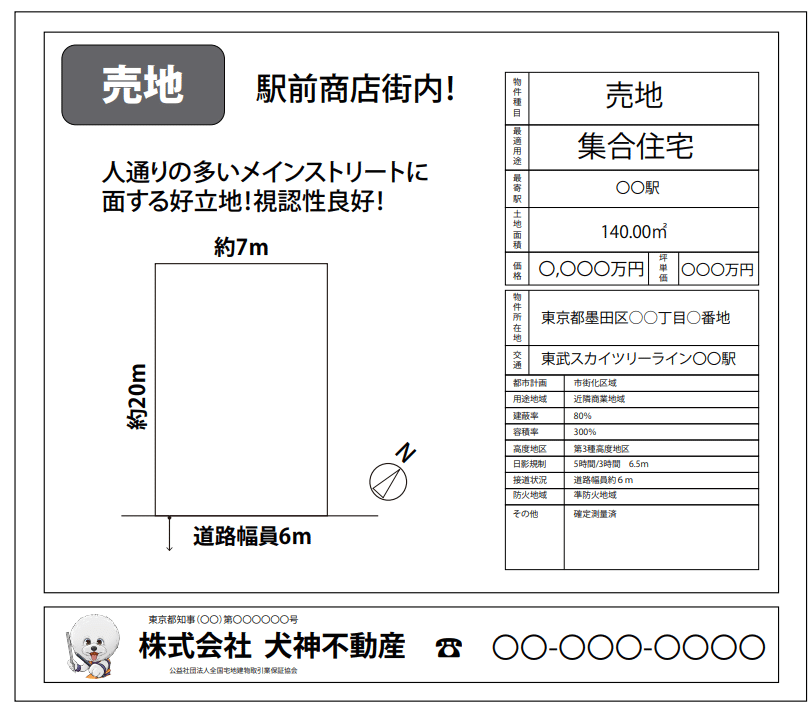

「土地から新築」を検討するには、まずは物件の概要、間取り図、地図などをまとめた資料(マイソク)を大量に見ることになると思います。マイソクの情報には、一般的な建蔽率や容積率だけでなく様々な建築的な規制が示されています。

「いったいどの情報が重要で、それによってどんな影響があるのか?」なかなか素人の方には理解ができないですよね。

そこでマイソクのどこに着目するのか項目ごとに示していきます!

このようなマイソク情報をみたら下記順序でチェックをして下さい。

① 道路幅員・用途地域

② 建蔽率・容積率

③ 敷地面積

④ 高度地区・北の角度

⑤ 日影規制

では、順番に説明していきますね!

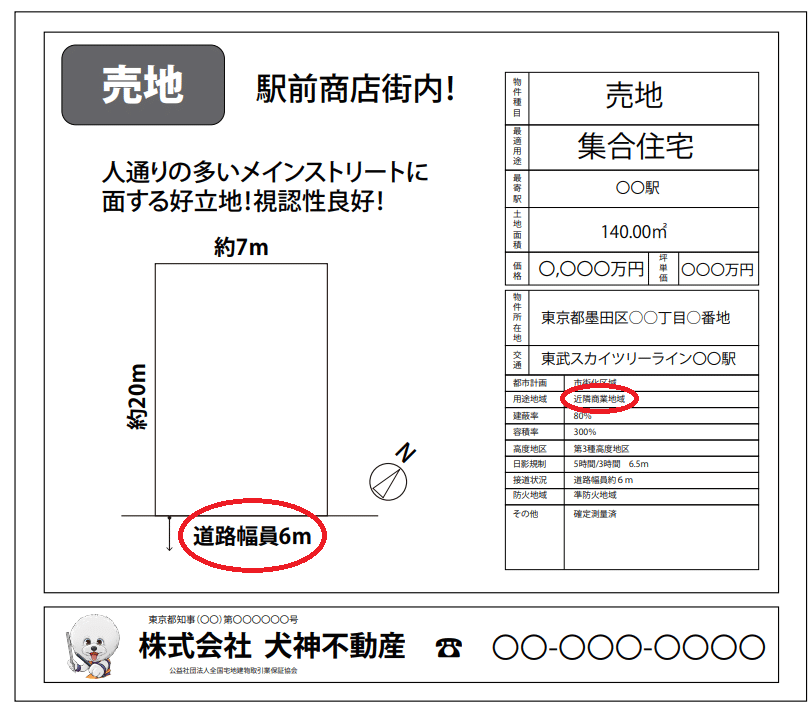

① 道路幅員・用途地域

道路幅員は、非常に重要で幅員によって「容積率」と「建築物の高さ」に影響します。まずは容積率について解説します。

■容積率

(用途地域 住居系) 前面道路の幅員×4/10

(用途地域 非住居系)前面道路の幅員×6/10

※例)4mの道路幅員で住居系の場合、4×4/10=1.6→160%になります。基準の容積率が200%であった場合、小さい値を採用するため160%まで容積率が下がってしまいます。これが一つ目の前面道路による大きな影響!

もうひとつは、建築物の高さに影響を与えます。

■建築物の高さ

(用途地域 住居系)前面道路の幅員×1.25

(用途地域 非住居系)前面道路の幅員×1.50

例)4mの道路幅員で住居系の場合、4×1.25=5→5mが道路境界線の高さになります。5mだと正直2階程度までしか計画できません。

(木造3階だと軒高で8.5m程度、RC造4階だと10m程度必要になります)

セットバックを行えば、ある程度緩和ができますが、まずは4mの道路幅員だと道路斜線でどれくらい影響があるか把握することが重要です。

👇のtweetは、道路幅員で多い「4m」と「6m」そして「用途地域」でどのような影響があるのか比較検討を行っています。この表を見ればRC造に適した道路幅員と用途地域が分かると思います。逆に言えばRC造の計画が難しい土地→RC造の投資家さんが手を出しづらい土地とも言えます。

「敷地を見たらまずは道路幅員をチェック❗️」

— わん🐶一級建築士・CMr📐 (@SyqkvoIWnrTVNeK) April 26, 2021

その理由は、容積率の低減と道路斜線によって建物の計画が大きく変わってくるからです

👇そこで道路幅員4mと6mで下図にまとめてみました

これを見るとなぜ前面道路6m非住居系がRCの計画に適しているかわかると思います! pic.twitter.com/VUTLMiiN8R

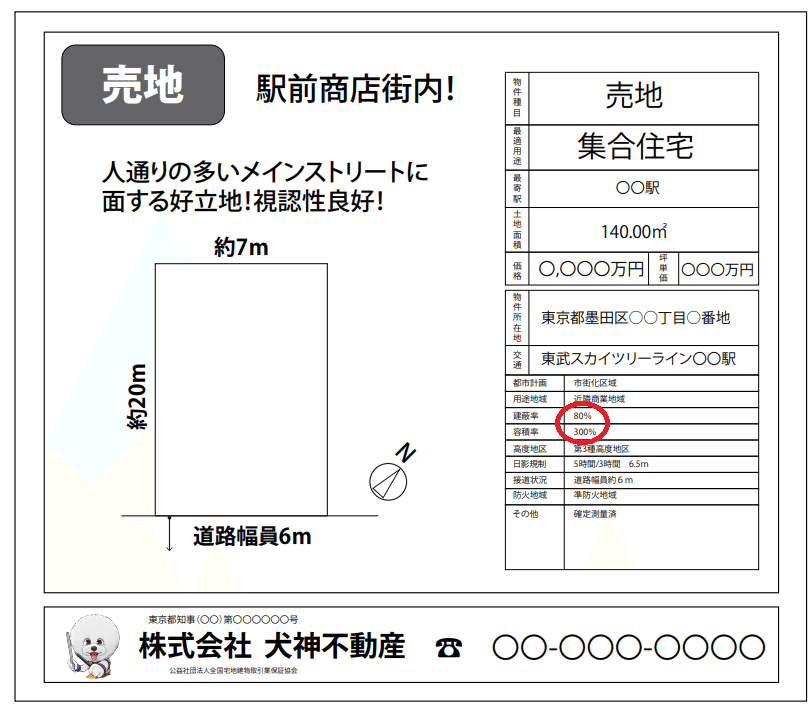

② 建蔽率・容積率

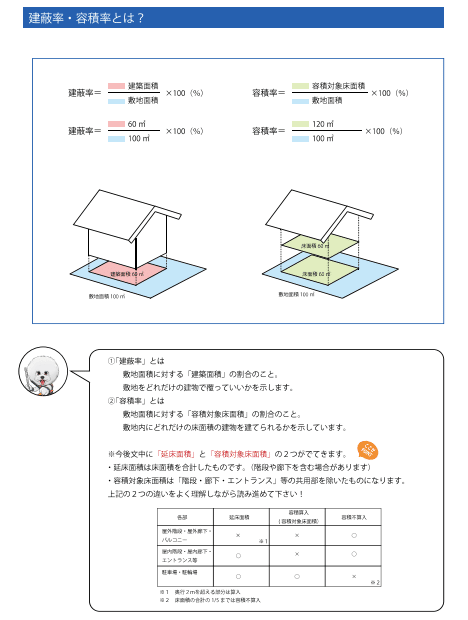

2番目に確認してほしいのが、皆さんご存じの建蔽率・容積率です。下図の図で一度建蔽率と容積率の概念を復習してみてください。

容積率については、道路幅員によって低減があるため基準の容積率と道路幅員による容積率をチェックし小さい値を採用します。

建蔽率については、基準の値に緩和条件が2つあります。

一つ目は、角地で一定の条件を満たしていれば建ぺい率緩和の対象となり、10%加算されます。二つ目は、準防火地域以上において、準耐火建築物以上を建てる場合には、緩和措置として建ぺい率が10%加算されます。

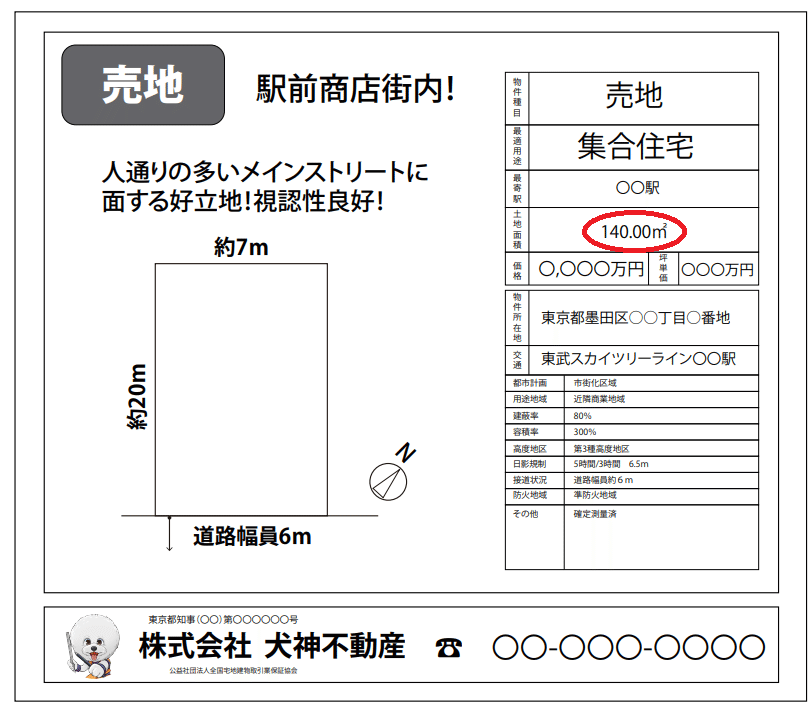

③ 敷地面積

3番目に確認してほしいのが、敷地面積です。道路の接道状況や構造種別で物理的にどれくらいの敷地面積が必要か把握することは重要です。よく建蔽率・容積率はその数値まで消化できると考えられてる方がいますが、隣地との境界や避難経路の確保で消化できない可能性が高いです。1フロアに20㎡程度のワンルームが何戸計画できるかイメージできるだけでも敷地面積が広いのか狭いのか感覚的に掴めます。キーワードとしては、敷地面積100㎡で物理的に計画できる条件を知っておくと判断がしやすくなります。

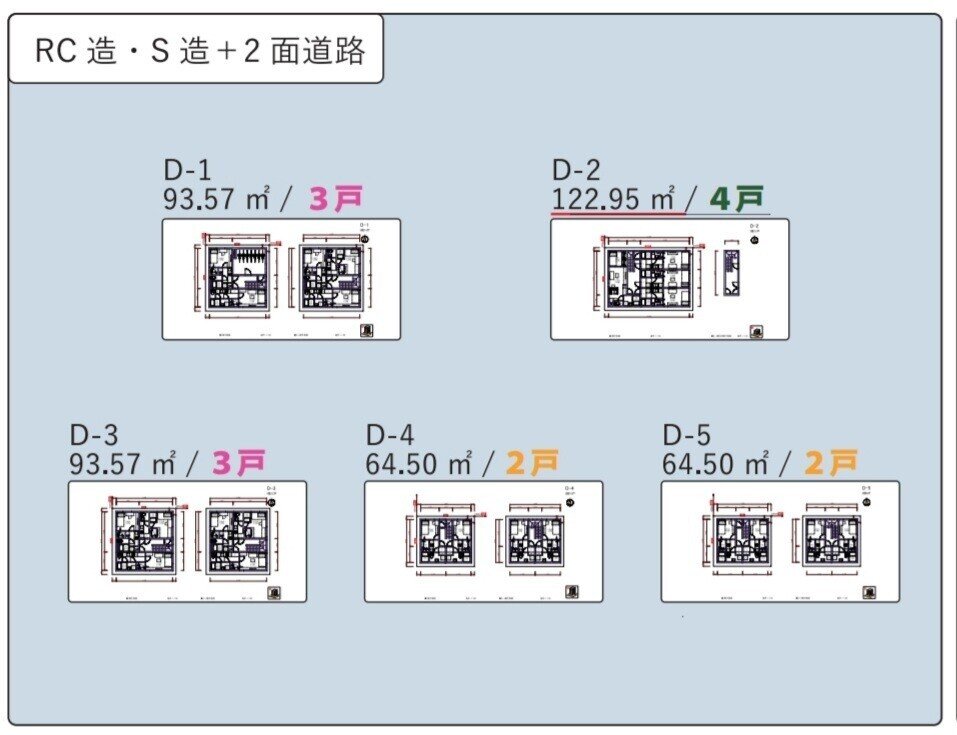

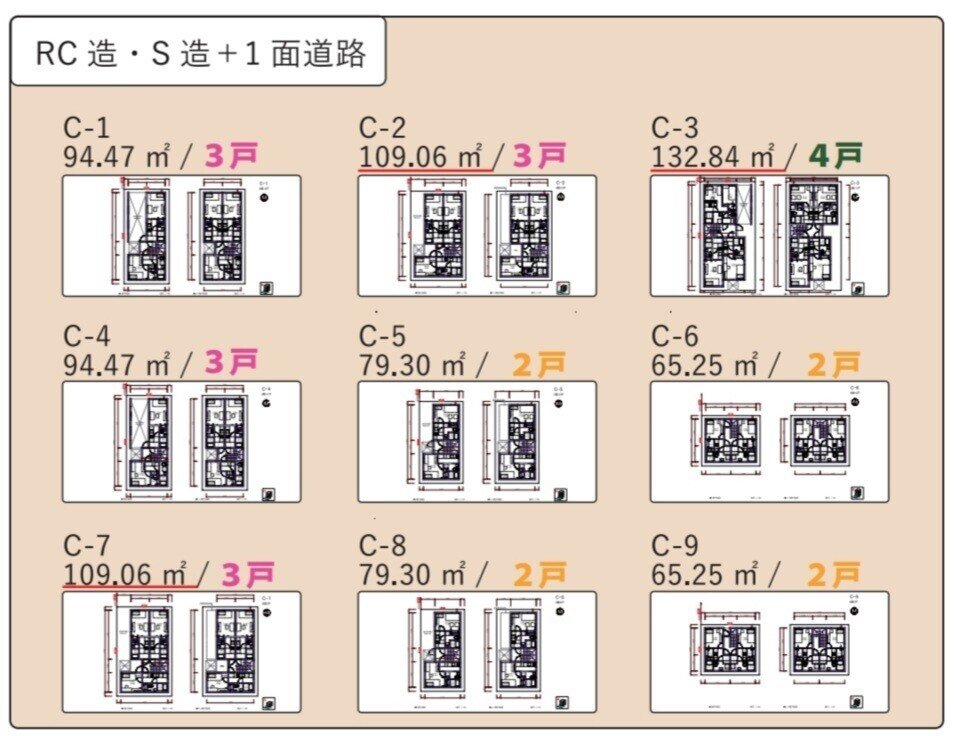

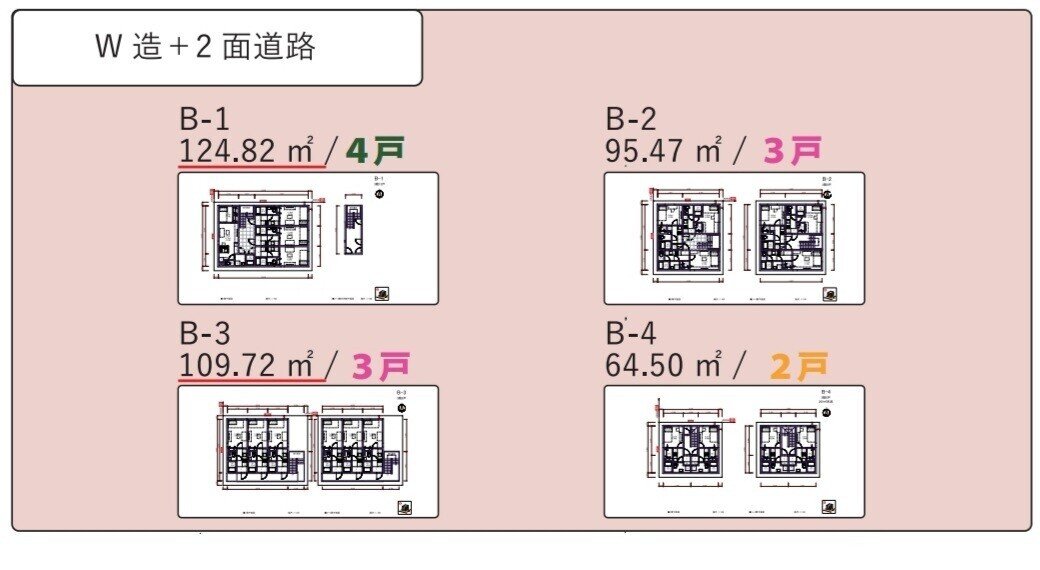

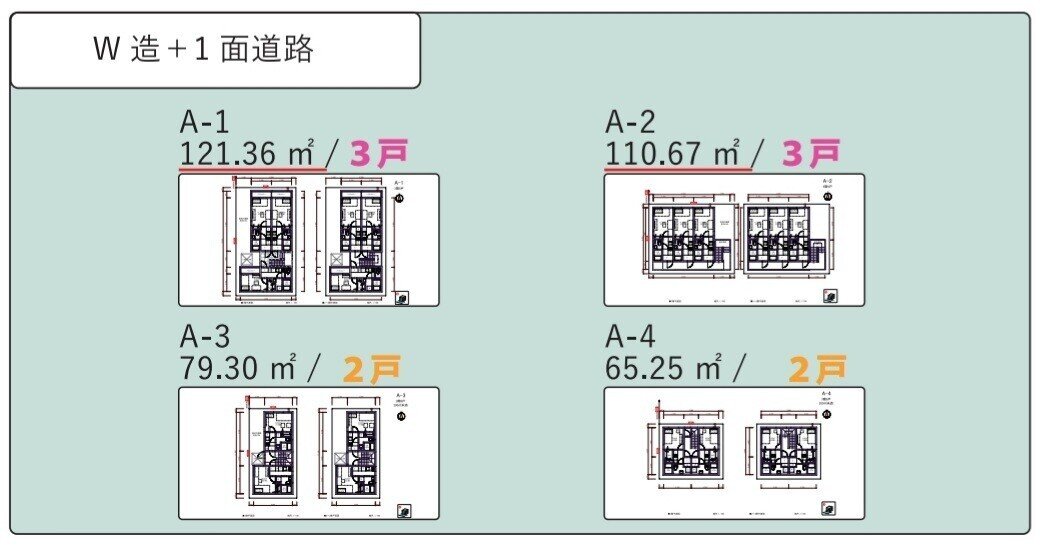

※下図は効率よく配置できた場合の敷地面積のため実際の敷地であればこれ以上の敷地面積になるので注意下さい。下図については「土地から新築フローチャート」で具体的に解説しています。

〇鉄筋コンクリート造・鉄骨造 2面道路(角地)

〇鉄筋コンクリート造・鉄骨造 1面道路

〇木造 2面道路(角地)

〇木造 1面道路

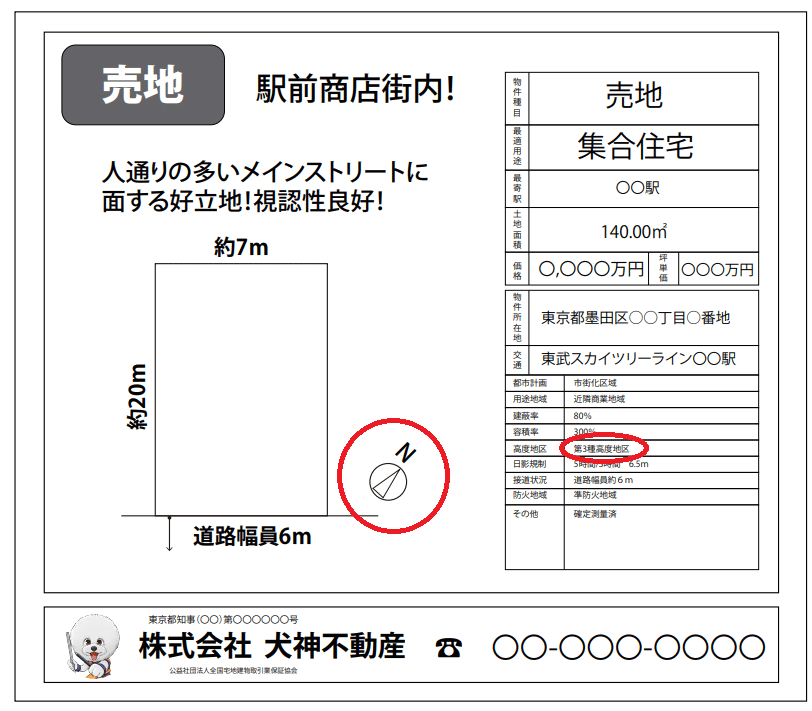

④ 高度地区・北の角度

4番目に確認するのは、高度地区と北の角度です。高度地区は、建築物の高さや勾配を制限することで、隣の土地の日当たりが悪くなってしまうのを防ぐことを目的とした斜線制限のひとつです。この規制は、地域ごとに異なるためその都度確認が必要です。

北側斜線の規制がある場合には検討が必要ですが、一般的に北側斜線よりも高度地区の方が制限が厳しいです。そのためまずは高度斜線をチェックしてください!

東京都の場合は「1種」「2種」「3種」の規制があります。その際注意するのは、北の角度が重要になってきます。北の角度にあわせて高度斜線がかかるため、敷地に対して角度がつくほど斜線の影響が大きくなります。

それでは高度斜線のポイント解説をしていきます。高度斜線の規制高さは、一般的に下記の式で求めることができます。

(基準高さ)+(高度斜線の係数)×(真北境界から建物までの距離)

例)・第2種高度地区 東京都

・基準高さ=5m

・高度斜線の係数=1.25

・真北境界から建物までの距離=3.0m

5m+1.25×3=8.75m

上記のような式となり北側の角度にあわせ高度斜線の高さが8.75mとなります。この8.75mを超えないように計画する必要があります。

👇のtweetは、東京都の高度地区を対象に2種高度と3種高度を比較したものです。RC造4階でも最低10mは必要なため3種が条件になる場合が多いです。逆に言えばRC造の計画が難しい土地→2種や1種は、RC造の投資家さんが手を出しづらい土地とも言えます。

「土地から新築」で木造から始めたい方は、RCの投資家さんが攻めてこない敷地を意図的に狙ったほうが効率的だと思います

— わん🐶一級建築士・CMr📐 (@SyqkvoIWnrTVNeK) January 3, 2021

つまり4階・5階の計画が難しい地域→高さ制限が厳しい→高度斜線が2種の地域(⬇️5mから規制)

北側道路だとRCも検討の余地があるため、それ以外を探してみるのがよいかもです pic.twitter.com/rsOiATo4vh

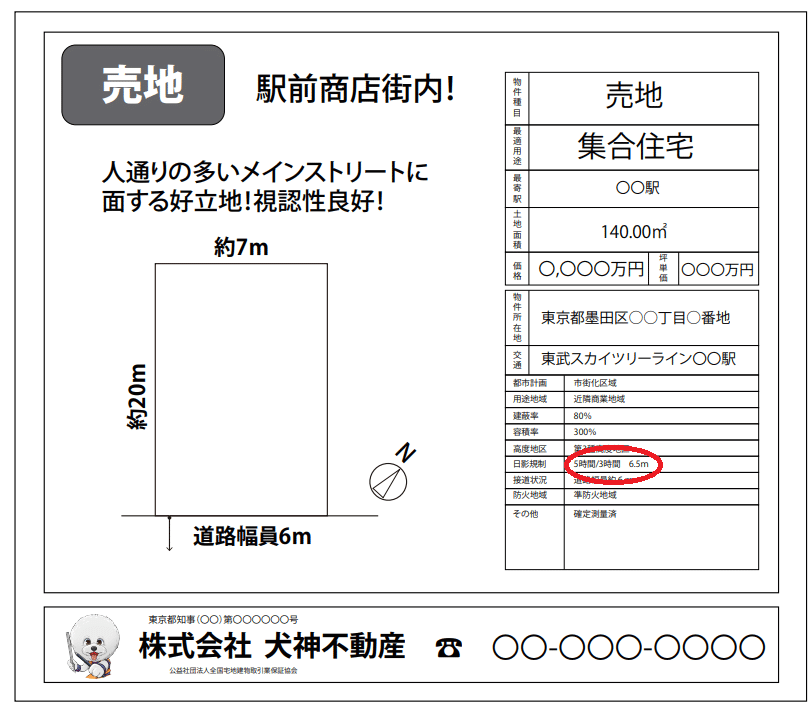

⑤日影規制

日影規制とは、「日影による中高層の建築物の制限」の略で、冬至の日(12月22日ごろ)を基準にして、一定時間以上の日影が生じないよう、建物の高さを制限するものです。日影なのでもちろん北の方位が重要になります!

また1種・2種低層住居専用地域以外は、10mを超える建築物が対象になります。日影の条件が厳しいと4階・5階の計画が難しくなることもあります。

マイソクでは日影規制について下記の記載がされている場合が多いです。(記載されていない場合は自治体のホームページで調べると分かります)

「5時間/3時間 / 6.5m」

上記は、日照時間が1年で一番短い、冬至日の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)までの間に、敷地境界線から5m〜10mまでの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間以内と、日影がかかってもよい制限時間を意味しています。6.5mというのは、測定した地面からの高さを示します。

このように日影規制は【日影規制◯ー◯h/測定面の高さ◯m】で表記されます。測定面の高さが低く、日影を生じさせる時間が短い区域ほど規制が厳しくなり、高い建物を建てることができません。

👇のtweetは、北側の角度と測定面の高さによって日影がどのように影響してくるか考察したものです。厳しい条件ほど4階5階の建物が成立が難しいため、木造を考えられてる方もチェックするとよいと思います。

建物高さが10mを超えてくると日影規制の対象になります

— わん🐶一級建築士・CMr📐 (@SyqkvoIWnrTVNeK) April 28, 2021

「すごく重要なのは北の角度」

👇一例ですが20度以上傾いてくると日影NGになる

北側道路の有無だけでなく、北の「角度」もけっこう影響あるのでどれぐらい傾いているか確認してみて下さい!

RC造/5階14戸/13.5mで日影図を作成してみました pic.twitter.com/R2ycwHRjoc

また日影規制に重要なのは、敷地の間口と奥行です。👇の動画のように東西に長い敷地程日影が大きくなり思ったようなボリュームが入らない可能性があります。南北に長い敷地のほうが日影については、有利に働きます。

5階になると日影規制がかかり、成立するかどうかでそもそもそも土地を買うかどうか判断が分かれる重要な規制

— わん一級建築士・CMr📐 (@SyqkvoIWnrTVNeK) September 10, 2022

それでよく「東西に長い土地」より「南北に長い土地」の方が日影には有利ってコメントを見ますが

👇影の影響範囲を見てもらえればわかると思う

赤の方が影が大きいのでNGになりやすい pic.twitter.com/5SduTvD96d

まとめ

このようにマイソクの情報には様々な重要な情報が隠れています。情報を漠然と見るのではなく、どのような影響がでるのか意識して見ることで土地の見方も変わってくると思います!敷地の規制を立体的に表現するとこのような形になります。

楽待プレミアムにほしいもの

— わん一級建築士・CMr📐 (@SyqkvoIWnrTVNeK) June 17, 2022

前にちょっと考えてみたマイソクから直観的に高さ方向の規制が可視化されたり、日影がOKかどうかわかるシミュレーターがあったら便利だと思う!

秒速でボリューム検討系の会社とコラボしてもっと進化させたものだったら使う人も多いかも pic.twitter.com/0bJajVJBNW

このように高さ方向の規制がいかにボリュームを決めているかがよくわかると思います。RC造or木造の投資家さんはそれぞれ競合しない土地を探すのも有効な戦略だと思います!

【木造三階共同住宅の土地探し!】

— わん🐶一級建築士・CMr📐 (@SyqkvoIWnrTVNeK) April 30, 2021

都内の場合、RCの計画がまともにできるような土地で勝負しても確実に負けます

➡️「つまりRCが計画しづらい土地を狙っていく」

一つの指標ですがまとめてみました

各項目の細かい内容は過去ツイートを見てください! pic.twitter.com/SBQZEgo3Se

最後にこの規制が分かった上でご自身がボリューム検討できることを僕は推奨しています。この「不動産投資事例集」のルールを実践していただければボリューム検討も出来るようになります!

最後までお読みいただきありがとうございました!サポートも嬉しいですが「スキ」ボタンを押していただけると嬉しいです!