ヒロシマ女子高生任侠史・こくどうっ!(44)

「不動院の姉貴……どがあにするつもりです」

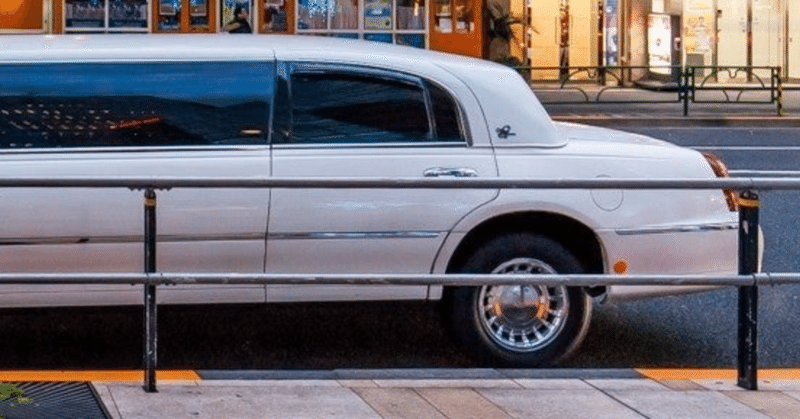

不動院の移動用リムジンの中、後部座席で顔を突き合わせながら、天満屋は困惑した表情で切り出した。

「会長はあのジャケットをいらんと仰っしゃりました。それはそれで、ワシャついていくつもりではいます」

忠義の言葉であった。

天満屋はこくどうとしていつも正しい。こくどうの親子や姉妹とはそうして助け合い、代紋で食えないときこそ協力し合うのが美しい姿だからだ。

しかし不動院は考える。果たしてそれは自分たちにとっての最善か?

答えは否だ。

死んだ御子に操を立てて、これまで高子を盛り立ててきたつもりだが、それだけではこくどうは張れない。たしかに彼女は今朝まで最もてっぺんに近いこくどう『だった』。しかし白島の権威を否定するのならば、その格付けをし直す必要がある。

具体的には、上島安奈を倒す必要がある。高子にそれができれば問題ないだろう。しかしそれは親兄弟を本気で殴れるか、と『出来ない相談』をするようなものだ。

仮にそれができたとて、そんな人間に誰がついて行くというのだ。自分のために下の者を足蹴にする──こくどうというのは多かれ少なかれそういうものだが、五分の姉妹分に対してまでそれを押し付けるようになればおしまいである。太田川御子が慕った彼女の姿とも大きく異なろう。不動院はそうした冷静な分析の後、言葉を漏らした。

「潮時……ですか」

「潮時!? そりゃ一体どがあな意味ですの!?」

「意味も何もそのままです。もし本気であのジャケットを燃やすだの闇に葬ろうだのと言うようであれば、私は会長に味方できません。……寺の娘ですのでね。死んだら皆仏です。死者に鞭打つような真似する親分に命は預けられんでしょうが」

「副会長ですよ、あんたは……」

天満屋は力なく繰り返した。そんなことはわかっている。紙屋連合は所詮寄合所帯だし、それを無理矢理纏めているのが現状だ。

ここで自分が離れれば、紙屋連合は恐らく瓦解する。

「神輿に担いだ人が間違いなら、早めに神輿を下ろすべきですよ」

「そがあなこと分かっとります! ほいでも、ほいでもそんなパキッと割り切れるもんじゃなあでしょうが!」

ぶつけるものもなく、大声をあげるしかない天満屋に対して、不動院はどこか冷ややかだった。高子に直接心酔する彼女と違って、死んだ御子から間接的に縁ができた違いもあったかもしれない。

「あんたも割り切りんさいや。……確かに私は白島会長に反旗を翻した人間です。日輪さんをてっぺんに押し上げる言うた責任も感じとります。私は梯子をかけたんですよ。自分で外された私の立場はどうなるんですか」

天満屋が言葉を詰まらせるのも無理はなかった。高子の行いはそれほど予想外だった。

「この責任は私がとります。天満屋さん、あんたは宇品の姉妹と一緒に天神会に戻りなさい」

「ほ、ほいでも副会長はどうされるんですか!? あんたも戻れるなら戻りゃあええでしょうが!」

それができるのなら──思考をそこで切り、不動院は頭を振る。もうそんなことを後悔する段階は過ぎた。白島の殺害をけしかけたのは自分だ。その結果、高子はヒロシマのてっぺんどころか、すべてを失うかもしれないのだ。

「会長はね、唯一の道を意地で拒絶して、万分の一の可能性もない茨の道を選んだ。バカですよ、あの人は。……それでも、そんな人でも──その気にさせた責任がある……それに私は、バカな人が嫌いじゃなあですから」

飄々とした口調の底に、天満屋は彼女が死すら覚悟していることを感じ取った。

ついていく人を間違えた、と切り捨てるのは簡単だ。しかしそれはこくどうとしては美しくない行為だ。どんなに神輿に担いだ人間に瑕疵があろうが、最後までそれを貫き通すのが正しいこくどうとしてのあり方だ。

もちろん、正しさときれいごとでこくどうは張れない。不動院とて、それがわからぬはずがないのに。

「とりあえず、まだ正式な返事をしたわけじゃない。まずは落ち着いたところでもう一度話をして説得します。ダメなら──」

「ダメなら?」

「一本釣りしかないでしょうね。天神会はガタガタです。上島さんでも、宇品や長楽寺の姉妹でも構わない。誰か縁の近い人間に天神会の跡目を取ってもらって、日輪会長が盃を交わすんです」

今の状況から言えば、天神会会長を子分にするということなら高子の溜飲は下がるだろうが、天神会の中での反発が大きいだろう。

実際にするとなれば、五厘下りの姉妹盃。わずかでも、巨大組織である天神会を明確に下したという証が必要だ。その上で二日後の事始めには、可能であれば撮影会まで持っていきたい。

「うちはどうしたら」

困惑した表情のまま、天満屋は自らを指さした。

「学院の近くに降ろしますから、そのままを伝えてください。私は白島会長よりも日輪会長が上に立つ方が望ましいと信じていました。今もそうですが──ともかく、反発した二人の片方が倒れた以上、ノーサイドです。なにも私は最終戦争がやりたいわけじゃない」

不動院はそう言うと、窓の外を見ながら押し黙った。天満屋にとって、彼女の背中と決意には複雑なものを感じていた。それに、共に倒そうと目論んだ古巣に、どの面下げて帰れというのか。

その一方で、それこそが高子を生かす唯一の方法であるとも理解していた。それを反芻するうちに、天満屋は涙を流していた。

「ふうが悪いですよ」

不動院は天満屋の方を見もせずに言った。それは彼女のこくどうとしての情けの現れであった。

天満屋は泣いた。肩を震わせ、啜り上げるように泣いた。自分達の行為がほとんど無駄になると知った時、意に沿わない行為をするしかない時──人は泣く以外に何も出来ないのだ。

翌日。

元町女子学院生徒会室にて。

高子がジャケットを拒絶したと聞いた時、ゆみは笑っていいのかがっかりするべきなのか困惑した。白島がこの世を去った後ですら、彼女への妄執に囚われている──天満屋からも同じ話を聞いたゆみは、時間もないし、それを説得できるとも思えなかった。

「分かった。天満屋の、あんたが戻るんは正直言うて心強い。紙屋会はなんちゅうても金看板、あんたはその幹部じゃけん。それに、紙屋連合言うても中身はこうなりゃスカスカじゃ。なんなら大義はこっちにあるしのう」

安奈の持つジャケットは白島の権威を継ぐ証だ。紙屋会は宇品が爪を落としたことで禊を済ませた。結果宇品率いる紙屋会は本家に詫びを入れる形となり、大手を振って戻れる体制が整ったことで、天神会はそれを受け入れたわけだ。

「ほいでも、長楽寺の……上島の姉妹が出したもんを日輪会長が受け取らんちゅうんは、まずいじゃろう。これじゃ、天神会の跡目が決まらんでよ」

宇品の懸念も尤もだった。筆頭格の小網が降りたからには、天神会の最高幹部はゆみになる。つまり、その舵取りは彼女に任されたことになるのだ。

「先に釘を差しとくが、ワシャ跡目にはなれん」

「えっ、どうしてです?」

安奈が思わず身を乗り出した。

「日輪と姉妹分じゃけえじゃ。もちろんほとんど意味のない盃にはなっとるが、渡世の道理が通らん」

「それでしたら、安奈さんも変わらんですよ姉様」

安奈の隣に座っていた 悠が指摘するが、ゆみは変わらず頭を振った。

「悪いように聞こえたらすまんが、安奈の盃は事実上まだ成立しとらん。じゃけえ、ワシは天神会の跡目を──安奈に指名しようと思うとる」

異議を唱えるものはいなかった。ただ一人、安奈だけがあたりを見回して困惑の表情を浮かべていた。

「わ、私が天神会の……?」

「ほらほうじゃろ、姉妹ェ。あんたは白島会長の仇を取って、ジャケットを受け継いどる。当然じゃ」

どこか誇らしげに宇品が頷く。

「姉様が仰るなら、特に異議はありません」

「うちは、特には……」

天満屋に至っては、大きな体を小さく縮こませて、異議どころか意見も挟まなかった。

今ここにいるのは、事実上の天神会最高幹部。その承認はつまり、決定と同じことだった。

「そんな……姉さ、いや日輪さんだって混乱してるだけですよ。わ、わたしなんかが天神会の会長だなんて、そんな……」

「もちろん、その可能性はある。不動院が説得に当たっとる以上、今日いっぱいはそれを待つつもりじゃ。ほいじゃが、代行としちゃあんなあは失格かもしれん。クッション挟んでから、安奈、お前が跡目──次の天神会会長になるんは、ワシとしては変わらんと思うとる」

ゆみは眼鏡を押し上げる。

なんだか自分の足元が急にどこかへ消えてしまったように感じて、安奈は自分のももの上で拳を握りしめる。上座には、龍の刺繍の入った白島のジャケット。

そうだ。私は託されたのだ。彼女の願い──ヒロシマの、乙女の未来を託すとは、何も独りよがりな願いではなかったはずだ。

「姉さんは……多分わかってくれると、思います」

託されたのなら、期待に応えなくてはならない。信じてもらったのなら、信じなくてはならない。強さも、願いも、そうあれと願う気持ちを信じなければ始まらない。安奈は高子を信じた。きっとびっくりしてしまっただけなのだ、と思うようにした。

あの日わたしに手を差し伸べてくれて、一緒にお好み焼きを食べようと言ってくれて、親子になろう、姉妹になろうと言ってくれたあの人が、暖かい時間をくれたあのひとが、間違いを犯すはずなんてない。

おりづるヒルズ最上階、展望テラスにて。まるで空から星がこぼれ落ちてきそうだ、と高子はテラスから先に広がる原爆祈念公園と夜空を見渡した。同時に、落ちてきてしまえと思ってしまう自分もいる。

「で、どうするつもりな? 宇品はまあええ。ほいでもお前、天満屋まで離れてしもうてどうするんじゃ」

テラスから中のカウンターへ移動。それについていくのは不動院だ。

「離れてしまったものは仕方ありません。私も寺の娘ですのでね。あまり無理は言えませんよ」

「関係あるんかそれ。……まあええ。ほいで? 今更何の用な。お前も出たきゃ出ればええが」

「天神会と手打ちしましょう」

高子の目が鋭くなったのも無理はなかった。

「おいおいおい……お前、昼間の話聞いとったか? ほいでなんや。お前もあのジャケットをワシに着ィ言うんか?」

「理想としてはそうです。私は御子さんにあなたを頼まれた。そうである以上は、あなたをヒロシマのてっぺんに押し上げる義務がある思うとります。ほいでも無理に言うても仕方ないでしょう」

「話が見えんで」

高子はバーカウンターに座るが、カウンターの中には誰もいない。観光客向けのスペースを、今夜は貸し切っているのだ。こうした無理も効くようになるのが、彼女の権力の証でもあった。

「我々は紙屋連合から祇園連合になる。それはいい。それならそれで、我々は戦争の勝者として天神会と手打ちすべきだ。そして、祇園連合に天神会を組み入れる」

不動院もその隣に座る。目は合わせられなかった。言うべきことを言い切る。今の彼女と対峙するにはそれからだ。

「その一環として、あなたは天神会会長の席に『一時的に』座る。一日でもいいんです。それから、上島さんに天神会の跡目を譲って、祇園連合会長として披露をすませるんです」

「それで?」

高子はカウンターテーブルをとんとん指で叩いて言った。その言葉が冷えた氷柱のように肌に触れ、不動院はこれまでに感じたことのないような恐れが自分を通り抜けたように思った。

「天神会と祇園連合──その格付けが終わります。会長、誰もあなたが天神会の下にいるなどとは思わない。姉妹分である上島さんは道龍会に返しをしたという大義もある。そうなればフクヤマ女学生連合だって飲み込むのは容易いことです。あなたはヒロシマ統一に足をかけてるんですよ」

やはりわかってない。

高子は失望を交えて深く溜息をついた。てっぺんに立つのはいい。しかし、その過程において白島が後もう一歩だった、などという栄誉がもう気に食わない。天神会を誰かに代わりに継がせるのに片棒をかつぐなんてまっぴらだ。

白島の生きてきた証を奪い去り、自らがただ一人の王としてヒロシマに君臨する。その事実こそが重要なのだ。

「不動院」

彼女がこちらに視線を向ける。高子はそれに合わせるようにヒロシマリボルバーを抜いて、彼女の眉間に押し付けていた。

「……は?」

「お前はやっぱり、ワシのことなんか見とらんかったのう」

躊躇なくトリガーを引き絞る。頭が弾かれたように不動院は後ろへ倒れ込み、動かなくなった。広がっていく血溜まりを冷ややかに見下ろしながら、高子は緊急用のメッセージグループをスマホで呼び出して、そこに投稿をした。

『不動院が殺された。紙屋会の裏切りだ。紙屋会を含めた天神会の幹部連中を討ち取った人間を、順次直系幹部に取り立てる』

一息にそれを終えて、高子は天を仰ぎ見た。筋とは流れの中の正しさだ。しかしそれは、周りの人間が判断をする故に成立する。

高子の周りには、もはやそんな人間はいない。御子も、ゆりも、恐らく安奈も──自分の元から去っていった。それでいい。孤独の内に成立した、こくどうの新たなる王。王に理解者は必要ない。必要なのは、力を示すことだけだ。

その頬に刻まれた傷に、不動院の血が生々しく飛んでいたのを、高子は指ですくい取る。その血が両手に塗れているような気さえしたが、彼女はそれを恐れてはいなかった。恐れる気持ちも失っていたのかもしれなかった。

後戻りはできない。高子はもう、一線を超えてしまった。

続く

前の話へ

次の話へ