小沢健二とアーバニズム

白熱の900番講堂追講義

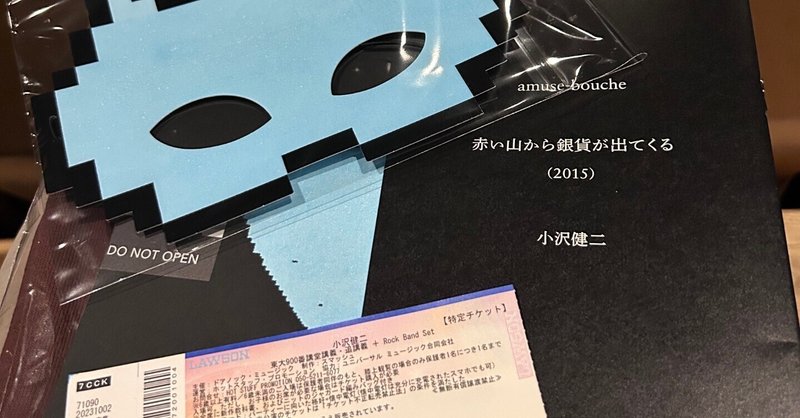

10月3日に、小沢健二を見に行った。渋谷公会堂に。公園通りを抜けて。

まるで90年代のシチュエーションみたいだな、と思いながら足を運んでいた。

先だって実施された東大900番講堂での追講義(にバンド・セットもあるよ)という位置付けのこのイベント、想像以上にガチの講義で、受講し終わった後、レポートのようなアウトプットを出さないと自分の中で消化し切れないので今筆を執っています。

あまりネタバレ的な話をしてしまってもアレなのですが、デジタルがもたらした人が接する情報量の指数関数的増加がありながらも、人間はアナログでしかその情報を受け取ることができないこと。デジタルの画素数の限界と人間の視覚の許容量。科学は一見普遍的に見えるけれど実は生臭くて、いいかげんだったりする一方(プラトンも決して高潔なものではない)で、プラセボのような人間のある意味ないい加減さが実は科学に裏付けされ始めているという事象。そこに可笑しみや境界の曖昧性(オザケンは地平が繋がる、という表現をしていた)を感じ、この目の前の出来事は、果たして本当だろうか、幻想だろうか(アルペジオ!)と思うところから始まるあのオルガンの音。

2時間にわたる講義は、あの昂る気持ちでアルペジオを聴くためにあったのではないかと思ってしまうほど(正直、ちょっとウルっときてしまった)。

受講後の気持ちをノイズという曲に込めて講義の導入、末尾、バンド・セットの最後に3回持って来た構成も秀逸だった。きっとこういうことを伝えたいんだな、というメッセージにも受け取れた。

渋谷公会堂の音出し可能時間もあったけれど、アンコールは無くて良かった。あれで完結していたと思う。観客の皆もきっと同じ気持ちの人が多かったと思う。皆明転したらすっと荷物をまとめて一斉に帰路についていた(笑

ライブ中、ずっと考えていたこと

講義は、オザケンの頭の中を少し覗くことができたような気がしてとても良かった。そして、彼が人文学畑の表現者なのだ、とあらためて認識するような内容だった。

この講義を聞くことで、自分がオザケンになんとなく抱いていたイメージを少し言語化できるような気がした。

多分彼は学生時代からずっとこんなことを考えて生きてきたのだと思うけれど、なぜそうだったのかと言えば、バックグラウンドにある都市性にあるのではないかと思った。

東京生まれではないが、彼は相模原という首都圏に生まれ、東京で学生時代を過ごしている。恐らく多様な価値観や考え方に早くから触れている。これは、地方で育って大学も首都圏ではない自分とは環境が圧倒的に違っていて、大人になって上京してそれを追体験することはできても、決して身につかないものなんだと思う。

オザケンの歌詞には東京の街並みが至る所に出てくるけれど、どれもケレン味なく自然に着こなしている感じがある。この日もやっぱりそうだった。

僕は今東京に住んでいてもどこまでいっても客人として東京にいる気がして、決して故郷では無いんだけれど、きっとオザケンにとっては東京が故郷、ホームなんだよなあ、と思っていた。

だから、彼からすれば世界へ出ていくのは必然だったのだろうと思う。僕にとってはその彼の感覚が東京に出ることだったんだよなあ。

きっとそのサイクルが一世代彼の方が早かったのだ。

僕には娘が二人いるけれど、彼女たちにとっては東京が故郷。多様性に触れて当たり前が当たり前じゃない生き方で大いに外の環境に飛び出していって欲しいと、切に思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?