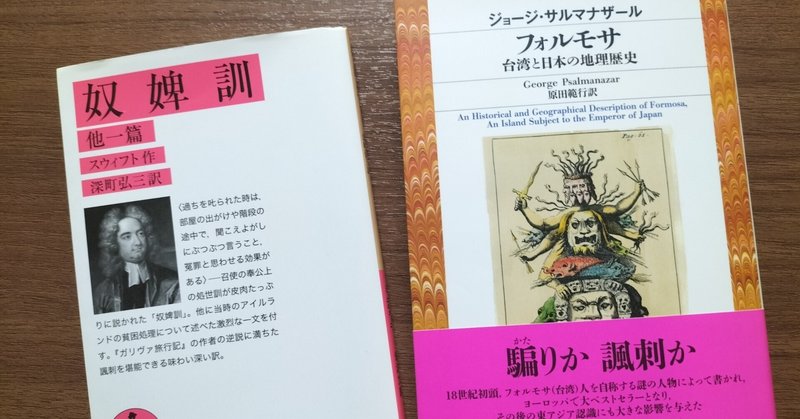

併収作品が面白かった本~スウィフト『奴婢訓 他一篇』(深町弘三訳、岩波文庫)所収の長々しいタイトルの『私案』

市販されている紙の本には、適切な分量が求められる。大抵の場合、分量が多すぎることが問題となり、そういうときは上下二巻とか全何巻といった具合に分けられる。

しかし、それだけではない。分量が少なすぎてもよくないのだ。実際、百ページに満たない本はあまり見かけない。短篇は一作だけでは本にならず、他の短篇とあわせて「短篇集」という形で売られる。作者が意図して「同類」を用意してくれていればよいが、そうでなければ誰かが何か適当な作品を探し出してカップリングする。そうして組み合わされた併収作品は、本のタイトルに含まれていないことがあり、手に取って初めてその存在に気づかされる。本を買うときはメインの作品が目当てなのだが、併収作品が意外と面白かったりするのだ。スウィフトの『奴婢訓』がそうだった。

1.岩波文庫の『奴婢訓 他一篇』

『奴婢訓』(原題:Directions to Servants)は深町弘三によって日本語に翻訳され、1950年5月に岩波文庫の一冊として刊行された。

https://www.iwanami.co.jp/book/b559565.html

私はその存在すら知らなかったが、2021年3月に改版第1刷が発行され、そのタイミングで目に留まって購入した。タイトルは『奴婢訓 他一篇』である。表紙に記された紹介文の最後のほうに、「他に当時のアイルランドの貧困処理について述べた激烈な一文を付す」とある。ここで名指されていない「一文」が、このあとで私が言及しようと思っている「意外と面白かった併収作品」である。が、先を急ぐことなく、まずは本編に触れておこう。

2.皮肉の効いた召使の処世訓

『ガリヴァー旅行記』の著者として有名なジョナサン・スウィフト(1667-1745)は、諷刺や皮肉がピカイチである。『奴婢訓』でもスウィフトの才気が遺憾なく発揮されている。

体裁としては、かつて従僕を務めていた人物がこの稼業の心得を説いてまとめたものということになっている。真面目な教訓からはほど遠く、いかに仕事の手を抜くか、いかに主人の鼻を明かすか、その指南となっている。読んでいてニヤリとさせられる。スウィフト自身に従僕の経験はなく、設定そのものが架空である。このような仕掛けがあるおかげで、18世紀初頭の英国社会の一面が鮮やかに切り取られている。表題作は、文句なしに面白い。

3.真面目でつまらない教訓

『奴婢訓』は書きかけで残された未完成作で、著者スウィフトの死後に出版された。1755年版の『スウィフト全集』の編集者は、『奴婢訓』の直後に二つの短い文章を付け足している。「書く態度は大変違うが、召使に対する指図という目的の点では同じである」(『奴婢訓』105頁)とのことだが、これが面白味に欠けるのだ。ただの説教にしか聞こえない。『奴婢訓』を相対化するのにちょうどよいとは言えるが、それ以上のものではない。

4.度肝を抜かれた『私案』

少し退屈したところで、『アイルランドの貧家の子女がその両親並びに祖国にとっての重荷となることを防止し、かつ社会に対して有用ならしめんとする方法についての私案』という長々しいタイトルが目に飛び込んで来る。私は18世紀の思想史を研究していて、フランス語で書かれた社会改革案をそれなりに読んできた。タイトルの付け方も似たような感じなので、スウィフトの書いた文章もそのたぐいだろう――『奴婢訓』の辛辣さの印象が薄められたあとだったので、私はあまり期待せずにページを繰り始めた。

アイルランドの貧困問題は、貧民が子供を養えず、子供が街頭で物乞いをする姿に端的に現れている。スウィフトは貧困問題を解決し、あわせて堕胎や私生児殺しの悪習を防ぐための提案を行う。書き出しは、いたってまともである。

問題の所在が明らかにされたあとで、私見の開陳が始まる。油断していた私は、次の一節を目にして固まった。

ロンドンで知合いになった大変物識りのアメリカ人の話によると、よく育った健康な赤ん坊は丸一歳になると、大変美味い滋養のある食べ物になる。シチューにしても焼いても炙っても茹でてもいいそうだが、フリカッセやラグーにしてもやはり結構だろうと思う。

突然何を言い出すのだ。赤ん坊を食べ物にするだと? 予期せぬ「私案」に、私は混乱する。が、気になるのでその先を読む。スウィフトの提案は具体的だ。アイルランドでは、貧民の子供が毎年十二万生まれる。このうち、子孫繁殖用に二万を保留しておき、残り十万を丸一歳になった段階で富裕層に売りつけるというのだ。もちろん食用として、しかもご馳走用としてである。

スウィフトはこの私案の利点を列挙する。貧民は子供を育てる負担に苦しまずに済み、それどころか儲けが出る。新しい料理が編み出される。結婚の奨励にもなる。

さすがの私も、スウィフトが本気で人肉食を奨励しているとは受け取らない。スウィフトの「真意」は、アイルランドの窮状がそれほど深刻であることを痛烈に諷刺することにある、というくらいは理解できる。しかし、そういう解説はあまりにも当たり前で、ここはスウィフトの発想に素直に感心しておこう。

正味14ページの小品であるが、この『私案』が併収されていたことで、『奴婢訓 他一篇』は味わい深い一冊となった。

5.そしてサルマナザール『フォルモサ 台湾と日本の地理歴史』(原田範行訳、平凡社ライブラリー)

スウィフトの発想を称賛したばかりだが、実を言うと、着想源は別にある。スウィフト自身がこう述べている。

この方法を思いついたのは有名なサルマナザールのせいなのであった。彼は台湾人で、二十年以上前にロンドンへ来たのだが、直接私の友人に話した所によると、台湾では若者が死刑になると、死刑執行人はその屍体を最上の美味として貴族に売る習慣になっている。

この箇所に行き当たり、私はサルマナザールの『フォルモサ』を買ったまま読んでいないことを思い出した。

この作品のことは、2019年7月にエディンバラで開催された国際18世紀学会の場で知った。原著のタイトルをAn Historical and Geographical Description of Formosa, An Island Subject to the Emperor of Japanという。武田将明さんがこれについて刺激的な研究発表をしていて(もちろん英語で)、興味をそそられたのだ。武田さんからはこの文献の書誌情報などを教えてもらったが、帰国後に自分で調べてみる時間がなかった。

そうこうするうちに、原田範行さんの翻訳により、平凡社ライブラリーの一冊としてこの本を日本語で読めるようになった(2021年2月)。

https://www.heibonsha.co.jp/book/b553210.html

当然のように、私はこれを買い求めた。そこで安心してしまうのが悪い癖で、買ったのだから読めばよいのに、すぐには手が伸びないのだ。いわゆる「積ん読」になる。『奴婢訓 他一篇』で言及されていたのがきっかけとなって、私はようやく『フォルモサ』を読み始めた。

帯に「世紀の奇書」という文字が躍るだけのことはあって、内容は奇妙奇天烈である。フォルモサ(台湾)人の著者サルマナザールがヨーロッパにやって来て、紆余曲折を経てイギリスに落ち着く。キリスト教、それもイギリス国教会の正しさを認識するに至ったサルマナザールは、自身が改宗するに至った理由を述べるとともに、出身地である台湾の地理、歴史、宗教、習俗を記す。著者の経歴については不明なところが多いものの、台湾人というのは真っ赤な嘘である(サルマナザールはフランス生まれだ)。当然のことながら、台湾についての記述もデタラメだ。とはいえ、18世紀初めのヨーロッパの読者にとっては、一目で嘘と見抜けるわけではない。それらしいことも書かれている(ように見える)。「ヨーロッパ人の見た東洋」を研究課題の一つとする私にとっては、むしろこういう突拍子もない記述のほうが面白いと感じる。どうしてこのような虚像が形成されたかに興味をそそられるからだ。

『フォルモサ』について語り始めるとキリがないので、ここでは『奴婢訓』との関連だけを確認しておこう。問題の箇所は、第一巻第二十七章「日常の食べ物について」に見られる(第二版での章立てによる)。

フォルモサ人は人肉も食す。いまでは私もずいぶん野蛮なことだと思うのだが、食べるのは、自分たちの敵であることが明らかで、戦場で斃れたり捕虜になったりした者たちであるか、あるいは処罰された罪人だけである。このうち、罪人の肉はたいへんなご馳走で、ほかの貴重で美味な肉に比べても四倍はいい。人々はこの罪人の肉を処刑人から買うことになる。というのも、公開処刑された罪人の体は、すべてこの処刑人に与えられるからだ。

スウィフトの言う通りのことが、確かにサルマナザールの著作に記されていた。台湾人の名誉のために言うと(そして台湾は日本皇帝に服属しているとされているので、日本人の名誉のためにもなるだろうが)、台湾に人肉食の風習はない。それを知ってか知らずか、スウィフトはアイルランドにもその妙案を採り入れよう、と主張してみせるのだ。こういう予想外のつながりが浮かび上がってくる瞬間は、とても楽しい。

さて、この記事を書くためにいろいろ調べているうちに、『奴婢訓』が別のタイトルで日本語に訳されていることを知った。『召使心得 他四篇』(平凡社ライブラリー、2015年1月)で、訳者は原田範行さんである。

https://www.heibonsha.co.jp/book/b190524.html

つまり、原田さんは同じシリーズでまず『奴婢訓=召使心得』を訳出し、それと関連の深い『フォルモサ』を訳した、という流れだったのだ。深町弘三訳の『奴婢訓』も味わい深かったが、原田訳でも読んでみたい。何より、「他四篇」が気になるではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?