毎週一帖源氏物語 第十四週 澪標

ここから第三分冊に入る。すでに読んだ箇所の記憶をたぐりながらでないと、理解が追いつかない。大事な場面を素通りすることも多くなりそうだ。

澪標巻のあらすじ

須磨で故院の夢を見たことが気がかりだったので、源氏は京に戻ると神無月に御八講を執り行う。

帝は心の重しが取れたようになっているが、先は長くないと考えて、二月二十余日、春宮に位を譲る。源氏は内大臣に昇進し、義父は太政大臣に、宰相の中将は権中納言になる。権中納言は子宝に恵まれていて、源氏はそれをうらやましく思う。

明石では、三月十六日に女子が生まれた。「御子三人、帝(みかど)、后(きさき)かならず並びて生まれたまふべし。中の劣りは、太政大臣にて位を極むべし」(17頁)という宿曜の占いを思い起こして、源氏はこの子を京に呼び寄せようと考える。差し当たっては、乳母を選んで明石に差し向ける。また、五月五日は五十日(いか)の祝いに当たり、源氏はそれに合わせて使いを送る。

源氏は姫君誕生のことを二条の女君に打ち明け、女君の嫉妬を買う。源氏は尚侍や花散里、五節といった女たちのことも忘れてはいない。二条の院の東に邸宅を造営させ、「心苦しき人々住ませむ」(16頁)とも考えている。

秋、源氏は住吉に詣でる。ちょうど明石の人も同じ日に来合わせていたが、源氏一行の賑やかさに身分の違いを思い知らされ、かち合わないように難波に舟をとどめる。後からそのことを知った源氏は、難波の「みをつくし」に事寄せた歌を送る。

代替わりに伴って斎宮も替わるため、御息所も京の六条に戻って来るが、病に伏して出家する。見舞いに来た源氏に、御息所は斎宮を託す。ほどなくして、御息所は亡くなる。釘を刺された手前、源氏は斎宮を下心なしに世話をして、いずれ入内させようと決心する。その妨げになりそうなのが、位を退いた院の意向である。斎宮の伊勢下向時に見そめてから(「帝、御心動きて」(賢木、第二分冊、137頁))、気持ちは変わっていない。源氏は入道の宮と謀って、故御息所の遺言を口実に、斎宮を帝に入内させる道筋をつける。権中納言の娘も弘徽殿女御として入内するが、帝とほぼ同年齢であり、入道の宮としては年長の斎宮をありがたく思っている(「おとなしき御後見(うしろみ)は、いとうれしかべいこと」(51頁))。

澪標は「みを、つ、くし」

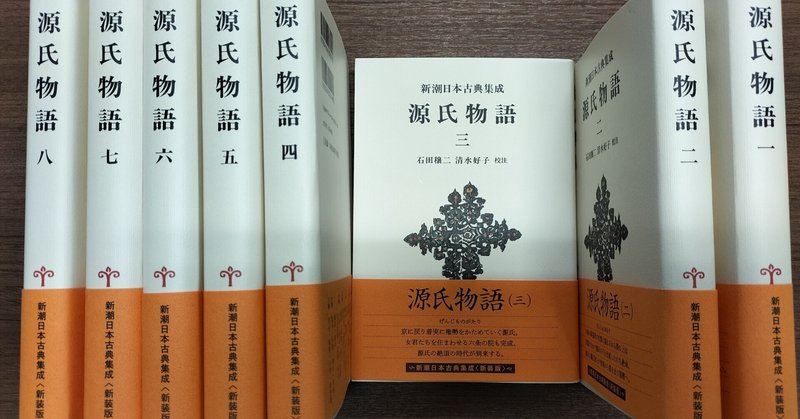

新潮日本古典集成版『源氏物語』では、各帖の扉ページに巻名が漢字で掲げられ、その読みが旧仮名遣いで添えられている。ふだんは素通りするが、ここではページを繰る手が止まった。「澪」に「みをつ」、「標」に「くし」というルビが振られている。二つに分けるなら「みを」と「つくし」ではないのか。澪という字は「みを」(現代仮名遣いでは「みお」)と読むはずだし、「水脈」という字を当てることもある。「つ」が余分な気がする。

分からないことがあれば、辞書を引こう。『角川必携古語辞典全訳版』の項目「みをつくし」を見ると、見出し語の段階ですでにヒントがあった。単語を構成する要素が分節されている。

みを-つ-くし【澪標】名 ⦅「水脈(みを)つ串(くし)」の意。「つ」は「の」の意の格助詞⦆通行する船に、水路を知らせるために立てる目じるしの杭。難波江(=大阪湾)のものが著名。歌では「身を尽くし」にかけて用いることが多い。「澪の標(しるし)」とも。

なるほど、「つ」は格助詞だったのか。同じ辞典の項目「つ」によると、

同じ格助詞「の」「が」に比べて用法が限られ、上代では場所・時などを表す語に付くのが普通であった。中古以降は前後の体言とともに複合語をつくるのが普通である。後世は「まつげ(目つ毛〈=睫〉」などの複合語の中に残る。

とのことである。「まつげ」の成り立ちは「目から鱗」であった。

それはさておき、「澪」は「みを」、「標」は「くし」に相当し、助詞を前の単語に含めて表記したと思われる。そう言えば、「花宴」には「花(はなの)」「宴(えん)」という具合にルビが施されていた。

宿曜の占い

予言や占いの言葉は、『源氏物語』では非常に重い。源氏自身の運命は桐壺巻で高麗人によって告げられていたし、この澪標巻では子供三人の将来が予言される。生まれた順に、帝、太政大臣、后になるという。一人目は藤壺との密通によってできた子で、この巻で帝位に即いた。二人目は葵の上とのあいだにできた子で、いずれ太政大臣になるらしい。三人目が明石の上とのあいだにできた子で、これが唯一の女子であるからには、后になるとすればこの子しかいない。だからこそ源氏は「手駒」として大事に育てようとするのだ。若い時分からの好敵手である権中納言(もとの頭中将)が子だくさんで、源氏はそれをうらやんでいるが(「腹々に御子どもいとあまたつぎつぎに生(お)ひ出でつつ、にぎははしげなるを、源氏の大臣(おとど)はうらやみたまふ」(15頁))、それも子女(とくに娘)が勢力拡大に役立つからだ。

源氏が「御子三人」という占いを信じているとすれば、それはもうこれ以上は実子が生まれないと観じたということでもある。となると、持ち札を増やすには養子を取るしかない。六条御息所の娘を引き取ることにしたのも、その戦略として理解できる。

紫の上との関係も気になる。紫の上の心のうちはまだ描かれていないが、源氏のほうではこの女君とのあいだには子ができないと知っているわけで、それでも愛情は薄れない。源氏には思うところがあるとしても、紫の上には見通せない以上、明石の様子が気になるのは仕方がないだろう。

六条御息所の死去

この巻で六条御息所は死んでしまった。以前にも書いたが、葵巻での御息所には憎悪より苦悩が感じられるし、賢木巻では揺れる心情が描かれていると私は受け取った。その印象は、御息所が亡くなる場面を読んでも変わらない。このあと死霊になって出て来るらしいが、どうもまだピンと来ない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?