❖維新以来の背伸びと奇跡と勘違い、転じて楽観かつ無謀な空論が招いた悲劇❖ まいに知・あらび基・おもいつ記(2021年12月8日)

(長さも中身もバラバラ、日々スマホメモに綴る単なる素材、支離滅裂もご容赦を)

◆維新以来の背伸びと奇跡と勘違い、転じて楽観かつ無謀な空論が招いた悲劇◆

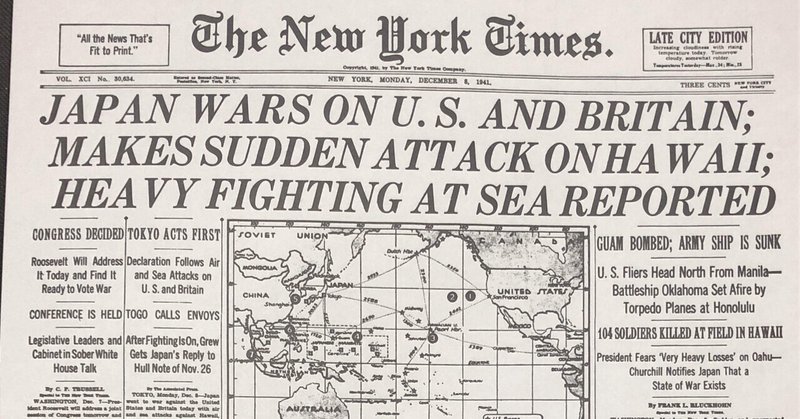

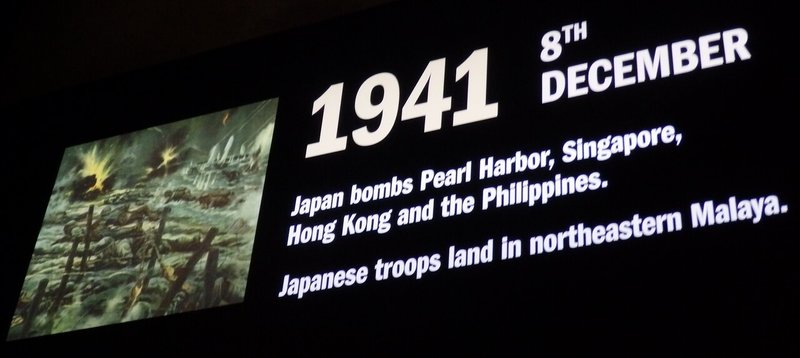

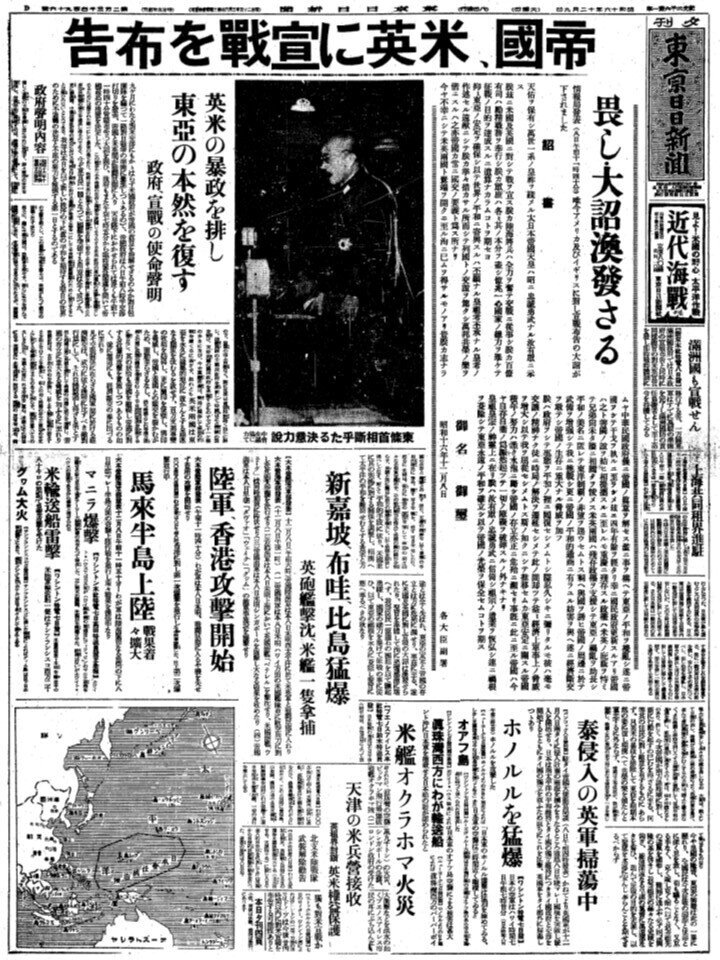

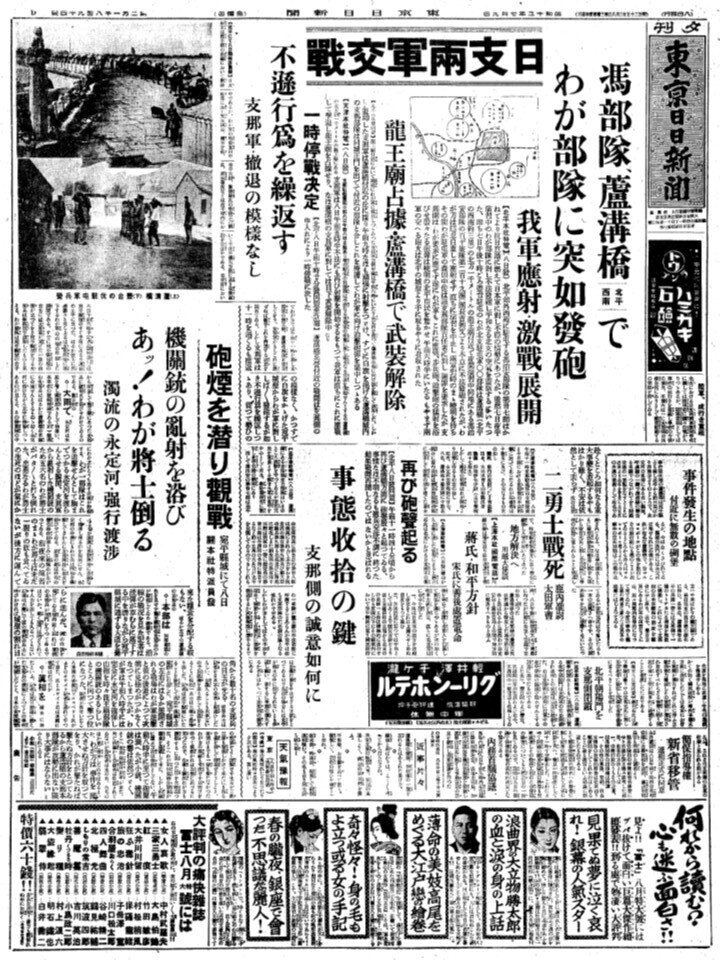

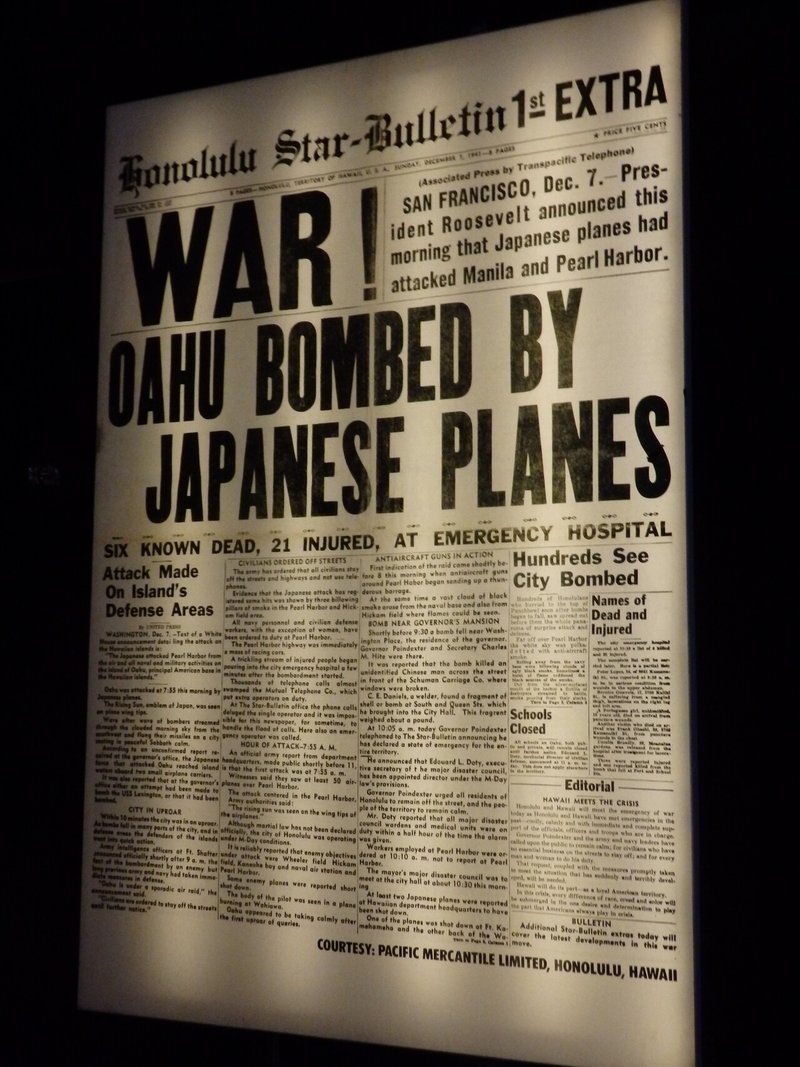

80年前、迷走を続ける日本は、さらなる無謀な道に突き進むこととなった。しかも、攻撃開始と宣戦布告(厳密に言えば「帝国政府ノ対米通牒覚書」で交渉打ち切りの通知)のタイミングを非常に近いものにして、交渉打ち切り通知後すぐに攻撃開始という筋書きだったところ、ワシントンの日本大使館が暗号の翻訳に手間取り、交渉打ち切り通知よりも先に攻撃が開始されることとなったので、「騙し討ち」というレッテルが貼られている。終戦後、かなりの時が経ち、資料や証言などから、ルーズベルトは戦争介入に対して否定的だったアメリカ国民の世論の流れを変えることができる大義名分を求めていたようである。

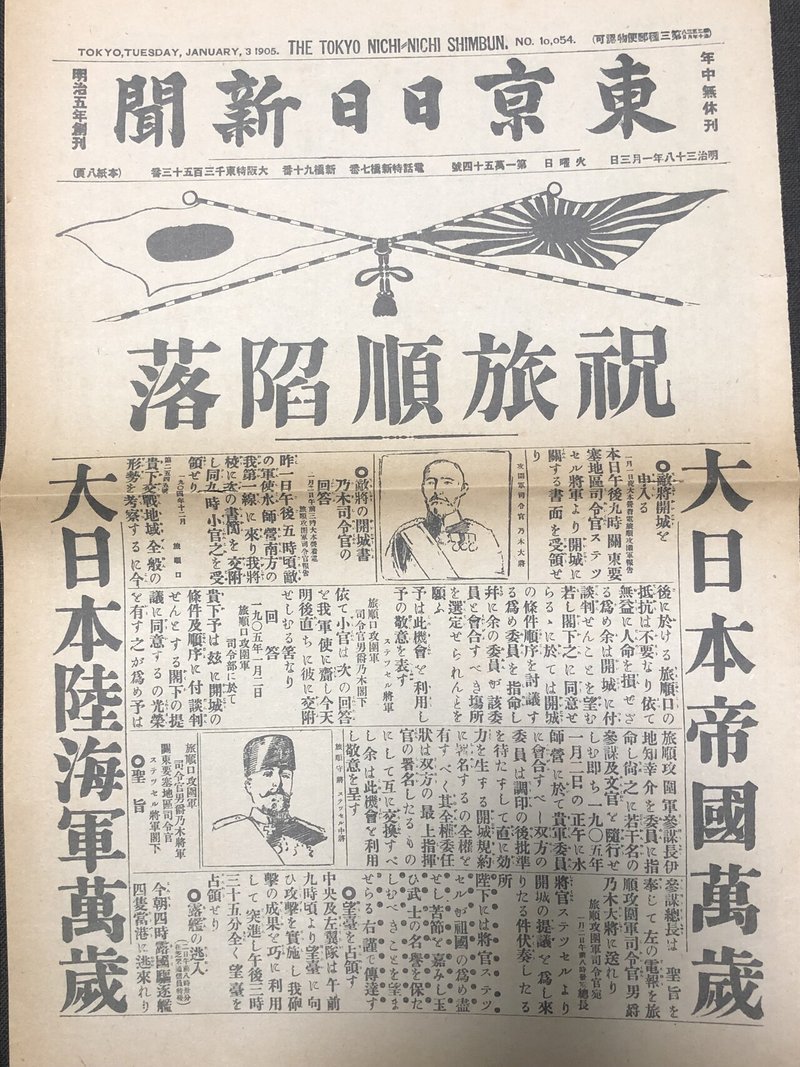

そして、早い段階から日本の暗号文はアメリカに解読されていたようである。日本も暗号が漏れているかもしれないという危惧を持ってはいたが、暗号文のシステムを変えることはせず、暗号文を受け取る窓口を一本化することを対策と考えたが、暗号傍受を防ぐことはできず、またシステムを変えないため傍受されれば解読もされる状態であった。そこには暗号システムが高度で難解であるという自負ないし勘違い、最悪の事態を想定しない楽観があった。また、一面的には日本の長所や美徳とされる形式主義や生真面目さが、皮肉にも、暗号文の書き出しでいつも丁寧に定型文を用いることに繋がり、解読の足掛かりになりやすかった。同じ形式を重んじたり、過去の成功例を愚直に踏襲したりする傾向は、変化へ対応する上では弱さとなる。維新以来かなりの背伸びによる危うさの中で突入した日清、日露戦争では、幸運が味方したから勝利できた部分も大きいが、その成功例を当然と勘違いし、その後の第一次世界大戦の勝利もアジアが主戦場ではなかったことによる棚からぼた餅にも関わらず、他の列強と同格になったと勘違いし、奇跡や幸運の結果さえも実力に含めてしまった。

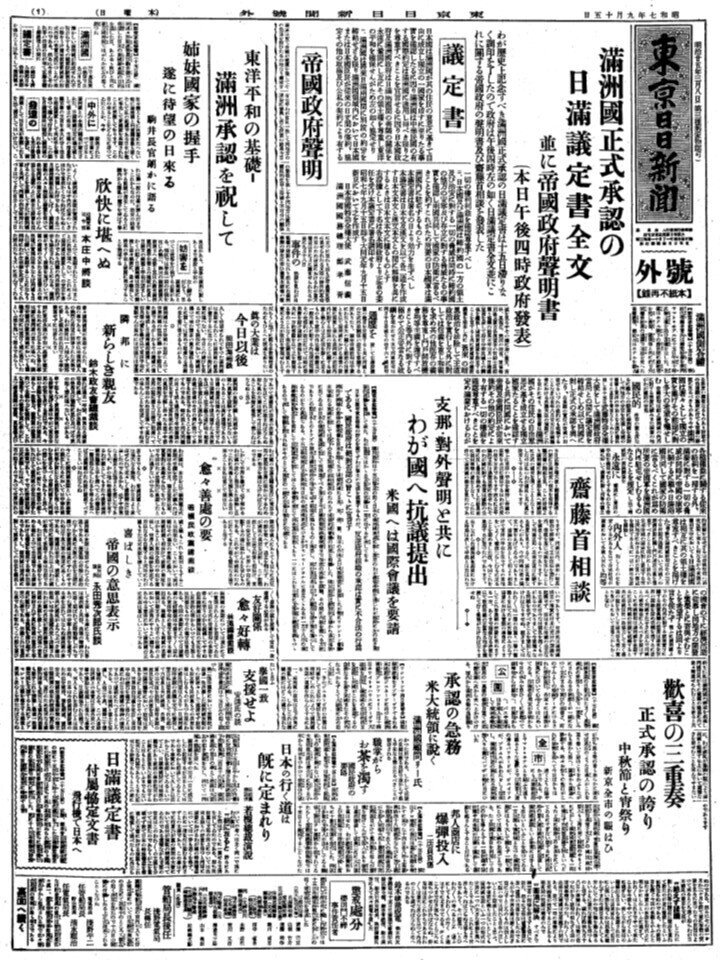

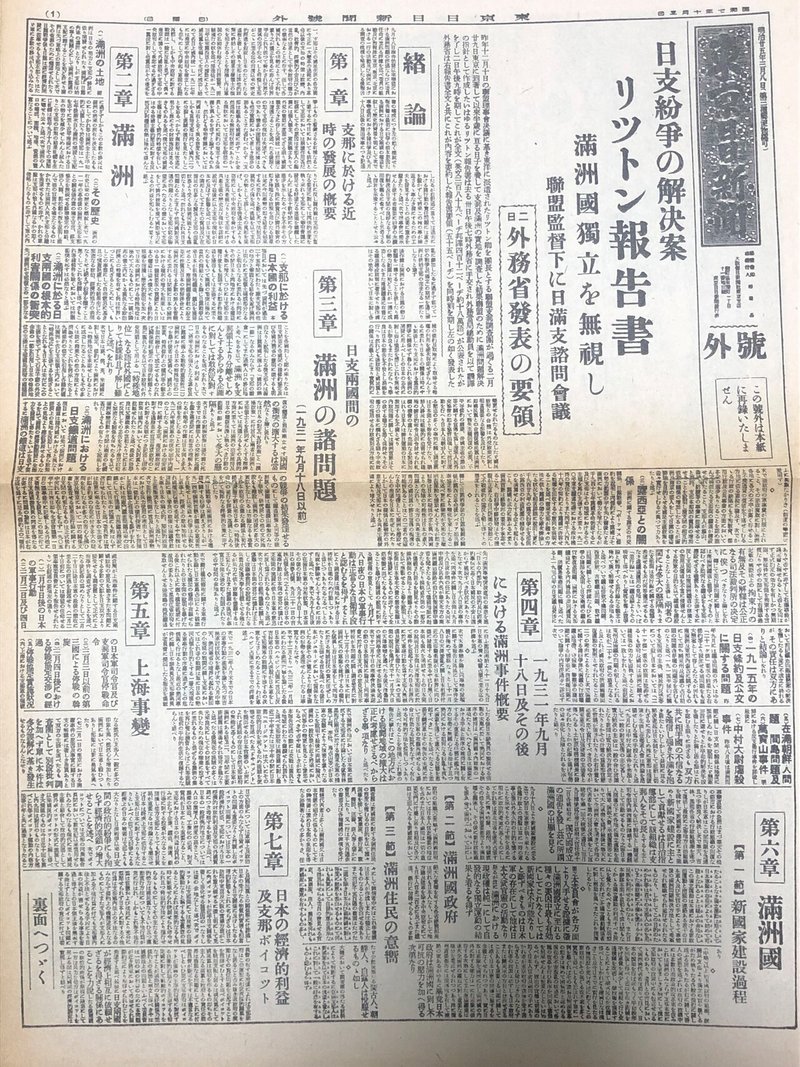

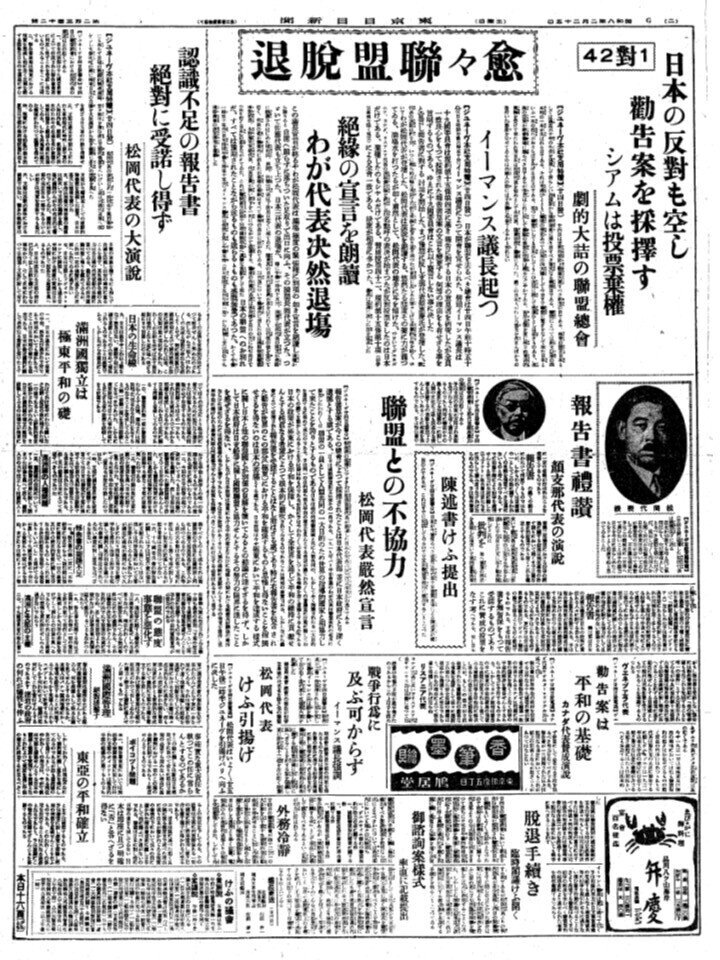

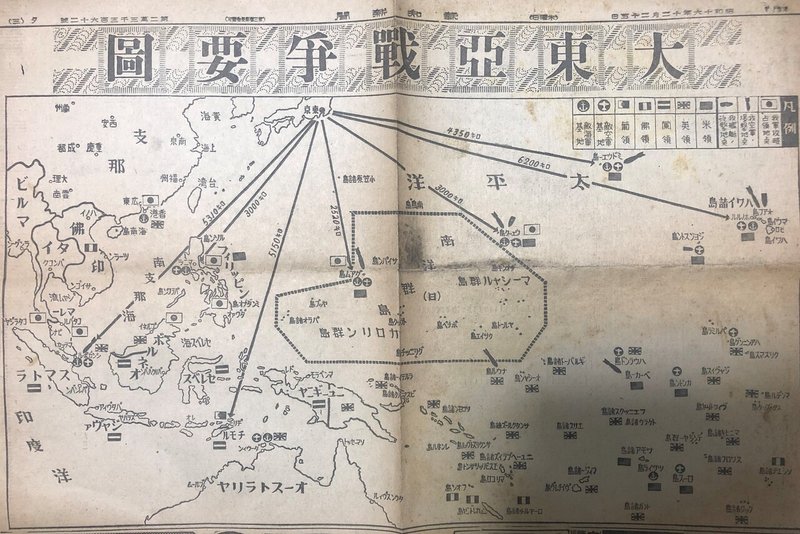

そうして自分たちは負けないという自信、自分たちのやり方は必ず上手くいくという確信が膨らんでいったのだろう。実際、日米開戦のムードが高まる中、企画院の総力戦研究所が1941年8月にまとめた研究成果「対米英との経済戦争」の中で、「対英米との経済戦力の差は20:1、開戦後2年間は備蓄戦力により抗戦可能であるが、以後、我 が国の経済戦力は低下を続ける。一方、 米英の経済戦力は上昇を始めるため持久戦は耐え難い」と説明している。それにも関わらず、その説明を「2年間は戦えるから、その間に南方の資源を手中に収めればよい」と曲解し、最悪の事態を想定しない楽観姿勢がここでも表れたようである。この説明を受けたとき、まだ総理大臣ではなかったが、東條英機は「君たちの研究は机上の演習であり、君たちの考えているようなものではない。戦というものは、計画通りにいかない。意外裡なことが勝利につながっていく」と批判したとされている。東條英機は研究所の説明を机上の空論としたが、日米交渉が行き詰まり、仕方なく開戦に至った東條内閣の立ち回りを見ると、むしろこちらの方が机上の空論かつ楽観論だったのではないだろうか。中国からの撤退なしにアメリカと交渉し、石油提供の再開を求めようとしたことは、その最たる例であろう。15年戦争において、2つの相容れない結果の両方が、アクロバティックな机上の空論かつ楽観論によって、成り立ち得ると考えてしまう奇妙さが、何度となく発生した。例えば、リットン報告書を受け止められず国際連盟を脱退した日本が国際的孤立を避けるためイギリスなどのヨーロッパ諸国と繋がろうとした防共協定の持ちかけは、関東軍の動きを止められず拡大していく状況からヨーロッパ諸国の不信感を招いてしまったのである。

そして皮肉にも防共協定の呼びかけに応じたのはナチスドイツだけで、のちにイタリアも加わり、日本の悲劇は加速していった。

他の例としては、1943年の大本営政府連絡会議で決定された「今後採ルヘキ戦争指導ノ大綱」もそうである、この大綱の第 1 項は「英ヲ屈服シ米ノ戦意ヲ喪失セシムル為引続キ既得ノ戦果ヲ拡充シテ長期不敗ノ政戦態勢ヲ整ヘツツ機ヲ見テ積極的ノ方策ヲ講ス」となっていて、南方資源を確保したならばそれ以上の拡大はせず中国に専念したい陸軍の思惑と、太平洋での拡大策に打って出たい海軍の思惑という、守ると攻めるが併存する奇妙な方針の作文が出来上がったのもそうである。

真珠湾の出来事から80年が過ぎた。現在においても、入国管理、給付金、文書通信交通滞在費などに見え隠れする奇妙な解釈、アクロバティックな解釈は、日本がこれまでの歴史で露呈されてきた精神的な課題を未だに克服できていないことの証ではないかと感じてしまうのは私の勘違いだろうか。正直に言えば、この「背伸びと奇跡と勘違い、転じて楽観かつ無謀な空論」という課題は、日本うんぬんを偉そうに語る以前に、私にべったりと張り付いていて克服できていない私自身の課題であると感じている。まずは自分の襟を正すことが先なのだが、12月8日(ハワイ時間では12月7日)ということで、歴史を振り返ってみた。だが結局、「人の振り見て我が振り直せ」への着地となった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?