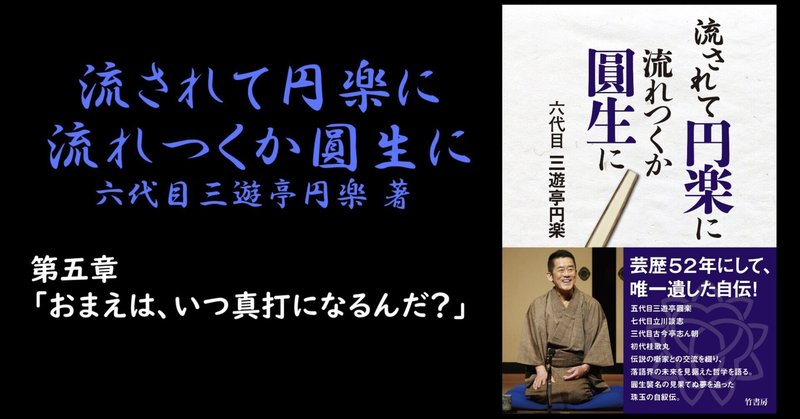

流されて円楽に 流れつくか圓生に著者 六代目三遊亭円楽

第五章 「おまえは、いつ真打になるんだ?」

落語協会での俺の二つ目時代は、僅か三年間だった。しかし、大先輩の師匠たちに可愛がられた日々は、密度の高い黄金の年月だったと思い出す。

同期の噺家に恵まれたと思うし、大先輩や重鎮たちに恵まれた若手時代だった。特に十代目古今亭馬生師匠なんかには、本当に可愛がってもらえた。落語協会の幹部には、直弟子よりも可愛がられた。

貧乏な下町育ちで、ずぅーっとバイトで目上の人のオーダーに丁寧に対応していたから、先輩に気に入られる処世術みたいなものは、直ぐに思いついた。強かじゃないと生き残れない貧乏暮しの延長線上に、寄席での生活があった。

お茶一つ出すのでも、俺が鈴本に入ると、「お茶っ葉が減る」って、よく言われたぐらい下座さんたちにもお茶を振舞った。逆に、下座さんたちから、もらい物のお菓子を、「これ、お食べ」って、言われても、「いや、今、仕事中ですから」って、断ると、「口がキレイで、手がキレイ」って評判になる。それで、そのお囃子さんが、「あの子は本当にねえ、お囃子にも良くしてくれる」って、幹部の噺家に言ってくれた。

師匠たちのお茶の好みを書いたノートを作った。(初代)三平師匠は、温めのお茶。忙しいから熱過ぎるのはダメ。で、林家(八代正蔵)は、水しか飲まないから、水。出囃子の楽譜みたいなノートと、そういう楽屋での注意点のノートを作った。あの学生時分のノートの逸話と同じだね。これは、売りはしなかったけどね、後輩の為には役に立ったはずだ。

でね、名人と呼ばれる師匠たちは、皆、癖が強かったし、人間として面白かった。

ここから先は

16,685字

/

1画像

¥ 299

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?