大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第5回~

2月になりました。立春が過ぎ、暦の上では春です。

まだまだ寒い日々ですので皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第5回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>ようやく会うことができても、憎き“ミチカネ”と兄弟だと知ってしまった彼女は三郎にそのことを告げるしかなく

道長卿と『ミチカネ』が兄弟と知り、卒倒し寝込むほどだったまひろさん。

その事を聞いて道長卿は為時公の邸宅へ向かいました。

まひろさんとの逢瀬は六条の廃院と告げた直秀の仲介で右大臣家の三の君『藤原道長』だと打ち明けたのは道長卿です。

なぜまひろさんは『ミチカネ』を憎いと思っていたのか、その理由も告げたうえでそれを道長卿にどのような心境で告げたのか描いているのですが。

まひろさんは『ミチカネ=藤原道兼卿』が6年前に自分の目の前で母の命を奪い、父為時公が右大臣家の伝手で仕事を得たため真相を隠すしかなかった事。父の気持ちが分かったうえでもなかなか認められなかった事。道兼卿を一生恨んでいくであろう事。母の死の原因は自分のせいだと責め続けた事を告白しているのですが。

>永観2年(984年)、五節の舞姫となったまひろは、“三郎”の正体を知りました。

>藤原兼家の三兄弟・藤原道長――母を殺めた“ミチカネ”の弟だったなんて。

>衝撃のあまり倒れ、寝込んでしまいます。

永観2年(984年)11月新嘗祭。

五節の舞で舞姫として舞うまひろさんは『三郎』に面立ちの似た男を見つけ、その隣に母・ちやはさまの仇である『ミチカネ』がいるのを目撃します。

ともに舞姫を務めた茅子さまと肇子さまから『三郎』が右大臣家の三の君・藤原道長卿である事、『ミチカネ』がその兄・道兼卿である事を知り、気が動転したまひろさんは倒れて三日三晩寝込んでしまいます。

なお余談ですが、五節の舞姫の中には重い装束(重さが15㎏~20kgになるそうです)での舞いと緊張でしばしば気分が悪くなり、急に体調を崩したり途中で倒れたりする事例もあったようで、決して倒れる事がスイーツ演出ではない事が窺えます。

『権記』長保元年(999年) 十一月二十三日条

・姫君サロンは五節の舞姫の話で盛り上がる?

>なんでも侍従宰相に見初められ、結婚相手が決まった姫もいるとか。

>顔が四角いけれど、財産はあると妥協点を見出している。

>誰かと思えば、侍従宰相はザブングル加藤さんが演じました。

>そして話題は藤原三兄弟のことへ。

>見目麗しいとはしゃぐ姫君たちに対し、おっとりしているような倫子も興味津々です。

まひろさんが自宅で寝込んでしまい土御門殿に通えないため、左大臣家の姫君・倫子さまは不在を寂しがっています。

赤染衛門によると、「肇子さまは五節舞で侍従宰相様のお目に留まり、昨夜早速お通いがあったとか。」との事です。

茅子さまは「お顔の四角いあの方・・・」と宰相さまの容姿を評し、倫子さまは「お顔は存じ上げないけど大層な富がおありみたいよ?」と言います。

「どうせなら帝とか、右大臣家の三兄弟ならよかったのに。」と茅子さまが言います。

倫子さまは、「右大臣家の兄弟はそんなに見目麗しいのか」と尋ねます。

「皆様背が高くてお美しい」と茅子さまが答えます。

侍従宰相さまを演じるのはザブングル加藤さんです。

『結婚相手が決まった』と何見氏は言っていますが。

平安時代は通い婚であり、夫が妻の家を訪れるのが主流だったため「妻問婚(つまどいこん)」とも呼ばれました。

噂話、参篭などでの垣間見、『五節の舞』などの宮中行事などから相手の気立てや容姿家柄を知り、取り次ぎ役の女房などを通じ求婚の和歌を贈ります。

歌のやり取りを続け、女性の意思で男性の訪問を許した場合男性は夜に女性の家に通い、最初は御簾ごしでの対面で夜の開けぬうちに帰ります。

ようやく結ばれると男性は昨晩の感謝を和歌に込め『後朝(きぬぎぬ)の文』を女性に贈ります。(贈らなければそれまでの関係です)

両親公認の仲になると男性は3日通い、3日目の夜三日餅(みかのもちい)を食べ、初めて朝まで女性宅に残り顔を見て結婚が成立します。(ところあらわしの儀)

そして昼間も通い、女性の家の料理を口にする事で初めて夫婦として認められるのです。

肇子さまと倫子さまの会話では宰相さまは『その前夜に早速通って来た』です。

つまり、早速通ってきたのが前夜と言う事でまだ結婚に至っていないのではないかと思います。

(室町時代・京都国立博物館所蔵)

ところで、何見氏は気に入らない作品である『どうする家康』レビューで於愛さんが本能寺の変を起こした光秀さんの事を『あれは(謀反をやりそうな)そんな顔』と評した事について、『ルッキズムだの、同性愛をその場しのぎのネタにするだの、カジュアルに暴力やいじめをするなど、子供の道徳に悪影響を及ぼしかねないからです。』と批判していましたが、『光る君へ』では姫君たちが『顔が四角い』『顔は知らないが、かなり富のある方』と評する事については『妥協点』で済ますのですね。

そういう何見氏も家康さまとお市さまが語らう場面での『シュミーズを着用したエロ人妻像』『キャミソールではそそられないレトロさ』、「葵 徳川三代」で茶々様を演じた小川真由美さんを意識した北川景子さんの意図的なメイクを『美貌が台無し』などと言っていたので説得力が無いのですが。

>話題はまひろが倒れたことにも及びます。

>あの程度の身分で舞姫を務めたのが生意気だのなんだのチクリと嫌味を言い、姫たちがクスクスしていると、倫子は自分の差金だとしてきっちりと、それでいて優しく止めます。

姫君の一人、しをりさまが五節の舞で倒れたまひろさんの事に触れます。

「身分の低い方を五節舞に出すのはよろしく無かったのでは?」と言い、土御門殿に通ってくる事にも難色を示します。

倫子さまは「お止めなさい!まひろさんを五節舞に出したのは我が家であり我が父ですよ。」と咎めます。

そして「ですから、まひろさんがまたお出ましになったら優しく接してあげて下さいね。」と言い聞かせます。

何見氏は『自分の差金だとして』と言っていますが、まひろさんを舞姫に推したのは左大臣家の総意であり、倫子さまの父・雅信卿が責任を持って勧めた事だとしています。

五節の舞の宴は天皇と舞姫の親である貴族との関係強化の場でもあり、左大臣家がそうだった様に、我が娘が男たちの目に晒される事で面倒になるのを嫌い、受領層などの中流以下の貴族の娘に代わりを頼む事もあったようです。(下流貴族にとっては娘を舞姫にする事は出世の道のひとつにもなった)

『源氏物語』第21帖「少女」では源氏の君が腹心の藤原惟光の娘を五節の舞姫に出させます。

後にこの惟光の娘は源氏の君の子・夕霧に見初められ夕霧の側室、そして藤典侍(ないし)と呼ばれる女官となります。

・平安時代の病気治療?

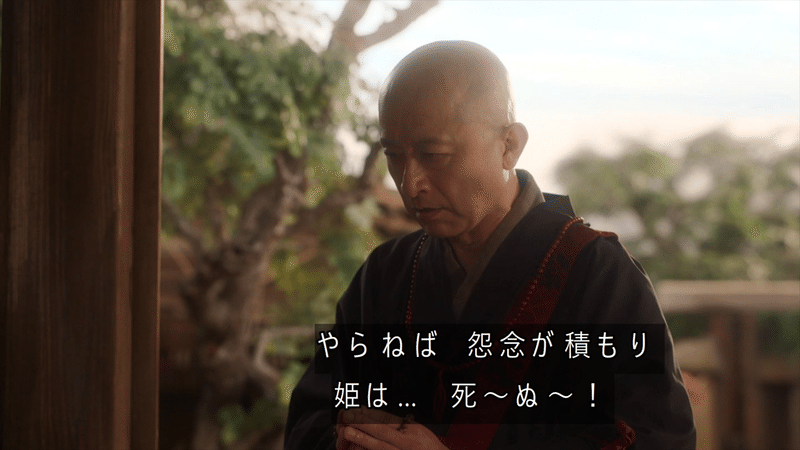

>彼女の治療にやってきたのは、僧侶と巫女でした。

>余計に具合が悪くなりそうな祈祷が始まります。

まひろさんの具合は好転せず、藤原為時公の邸宅では乳母のいとさんが祈祷を頼みます。

やってきたのは僧侶と歩き巫でした。

祈祷が行われ、霊が乗り移ったであろう巫女が倒れ「口惜しや・・・子・・・娘・・・母じゃぞ」と口走ります。

僧侶の言うには「この世に思い残すことがあるゆえ、成仏できないのだ」との事。巫女は臥せたまひろさんに近づき「娘に思いを残しておるのだな」と訊かれるとうなづきます。

そして「母上を浄土に送らねば、いずれ怨霊となって姫を呪い殺す。成仏を願い不動明王の御真言を唱えつつ朝晩水垢離をされよ」と僧が指示をします。

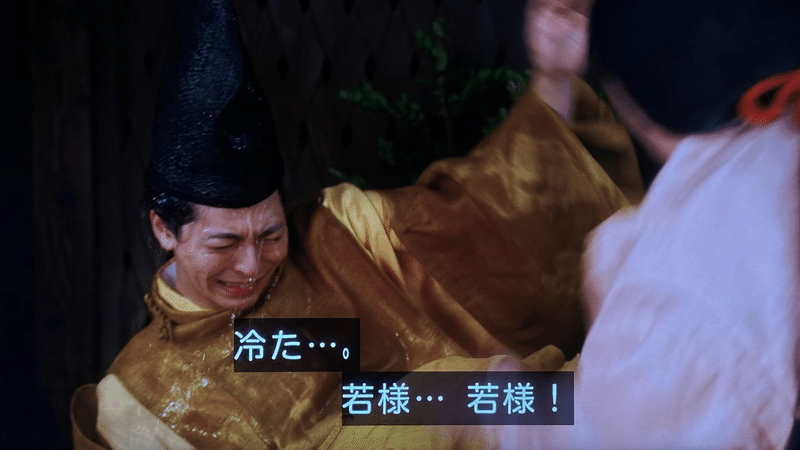

惟規さまは「死んじゃうよ、冬だよ」と言いますが、なおも僧は「やらねば怨念が積もり、娘は・・・死ぬ~」と断言します。

いとさんは僧と巫女に謝礼を与え、さらに姉を不憫に思う惟規さまに「冬は寒いから室内で少しだけ水垢離を」と水の入った角盥(つのだらい)を持ち込みます。

惟規さまは「もうやめろ」と角盥を取り上げようとしますが、ひっくり返してしまいずぶ濡れになってしまいます。

さすがにまひろさんも起き上がり、「死んだように眠るのやめるから、ああいう人たち呼ばないで」と苦言を呈します。

>巫女の格好をしている人物は「よりまし(寄坐・憑子・尸童)」です。

歩き巫女は特定の神社に所属せず全国を渡り歩きながら祈祷や託宣(たくせん)などを行なって生計を立てる巫女の事です。

そうした巫女は全国に存在し、「マンニチ」や「マンチ」、「飯縄」(いづな)、「トリデ」、「ヤカミシュ」など、様々な呼ばれ方をしていました。

歩き巫女は「巫女の口ききなさらんか」と言いながら村々を周り、「霊を憑依させて死者の口をきく」口寄せを行なったそうで、神事だけでなく旅芸人や遊女も兼ねていた巫女もおり、時に春を鬻ぐこともあったそうです。

『鎌倉殿の13人』では歩き巫女、『どうする家康』では武田信玄公の間者として活躍した千代さん(望月千代)や信濃巫女が出てきました。

武田信玄公は情報収集を重要視し、身寄りのない子ども達から容姿や知性に優れた少女を集め、巫女として必要とされる技能や諜報の知識や技術、読み書きなどの基礎的な教養を叩きこみました。

その巫女たちの統括が望月千代女だと言われています。

>日本の宗教は「儒・仏・神」とされます。

>異なる宗教でも混ざる。

>寺と神社が一体化したような場所もあります。

>本作のこのシーンでも僧侶(仏教)とよりまし(神道)がコンビでやってきていた。

何見氏は『儒・仏・神』と言っていますが、正しくは『神儒仏』の様です。(精選版 日本国語大辞典)

日本に初めて仏教が伝わった時期は古墳時代・欽明天皇の御代で朝鮮半島の百済から釈迦如来像・経典・仏具などが献上された事から始まります。

しかし、当時の日本人が仏教を理解できたとは言い難く、古来神道が信仰されていた日本において仏教を受け入れた人々は、仏を『あだしくにのかみ』、『となりのくにのかみ』と呼び、仏を神々の一柱としていました。

天台宗の開祖・最澄や真言宗の開祖・空海ら密教僧の活躍もあり、奈良時代から平安時代に発展したのが、『仏と神々は根本的には同じく、日本の神々は仏(本地)が姿を変えて現れたもの(垂迹)』という『本地垂迹説』です。

『神仏習合』は神道信仰と仏教信仰とを融合調和・折衷する事で、明治維新政府が『神仏判然令(神仏分離令)』を発令し神仏が分離されるまで信仰や思想が浸透していきました。

奈良時代には各地の神社に『神宮寺』『別当寺』『宮寺』が建てられ、神社と寺院が習合したり、八幡信仰、稲荷信仰、山岳信仰などが崇敬を集めていました。

『鎌倉殿の13人』に出てきた公暁さんが鶴岡八幡宮寺別当だったのも神仏習合の影響があるからです。

>さらにややこしいことに、この頃は中国の道教までうっすら混ざります。>日本の仏教は中国経由なので、そうした融合が避けられなかった。

『道教までうっすら混ざります』とありますが、どの様な影響があったかなど具体例は挙げないのですね。

陰陽道は中国古代の陰陽五行説に基づく思想で中国大陸から朝鮮半島を経て百済僧・観勒によって暦・天文・地理・奇門遁甲(中国の占術)・方術(引用・天文・療治・亀卜など方士の行なう占術・験術)が日本に伝えられます。(『日本書紀』)

例えば、『夏』という王朝の『禹王』が国土経営のため天下を歩き回ったために歩行が不自由になったという伝説にちなんだ『禹歩』という歩き方は陰陽道では邪気を祓うために呪文を唱えながら舞踏する『反閇』という歩き方になります。

古代日本の政治思想は儒教基盤で官吏養成に応用され、式部省被官の大学寮に於いて教授されました。

道教は官学教科からも除かれていましたが、道教と思想的な関連のある陰陽道は法制化され中務省に陰陽寮が置かれ、官人としての陰陽師が育成・配属されました。

官人陰陽師暦の作成、祈祷などの儀式を執り行い『穢れ』を清める事、方位や時間の吉凶に関する占い、天体観測や気象観測、天変地異の報告などです。

>鎌倉時代以降の僧侶たちは「それではいかんでしょ」とブラッシュアップに努めますが、そうして洗練される前のカオス状態が実に面白い。

武士の世の中になると、貴族だけでなく幕府を開いた武士たちも政を行うなかで陰陽道を取り入れるようになっていきます。

また、天台宗の比叡山延暦寺、真言宗の高野山金剛峰寺は平安仏教の中心寺院でした。

密教による加持祈祷は平安貴族の支持を集め、祭祀を行う際、京の陰陽師と密教の僧侶の祈祷を同時にやらせる場合もありました。

また、民間で民に入り混じって暮らし陰陽の術を心得た『法師陰陽師』と呼ばれる僧侶が出てきました。

『鎌倉殿の13人』で出てきた文覚上人や阿野全成さんは加持祈祷などを得意とする『法師陰陽師』の様な僧でした。

文覚上人は、19歳のときに出家。高雄山神護寺の再興を後白河院に強請し、暴言を吐いたことで伊豆国に配流され、そこで同じく伊豆に配流中の源頼朝公と出会い、源頼朝公が鎌倉幕府を開くと頼朝公や後白河院の庇護を受け神護寺、東寺、西寺、四天王寺などの修復に努め、のちに神護寺の中興の祖と呼ばれるようになります。後に後鳥羽上皇より謀叛の意思ありとして対馬に配流され途中亡くなります。『吾妻鏡』では江ノ島の洞窟にこもってまじないを行っていたと記されています。

刀剣ワールド財団所蔵

阿野全成さんは、源頼朝公の異母弟で『悪禅師』の異称を持ち、平治の乱で源氏が没落した後、助命され醍醐寺に入り出家します。

頼朝公挙兵の際は真っ先に駆け付け力となったことが認められ源実朝公の乳母父になります。

全成さんの学んだ醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山で山深い醍醐山頂上一帯を中心とした修験道の霊場です。

>にしても、病気になっても祈るだけか……。と、『三国志』ファンの方なら華佗の手術を思い浮かべるかもしれません。

>華佗の場合は後世の脚色もあるので比較は難しいですが、そうした技術伝播のほどもなかなか興味深いものがあります。

>病気で寝込んだらオカルト儀式をされるなんて、この時代に生まれなくて本当によかった。

華佗は、中国後漢末期の薬学・鍼灸に非凡な才能を持つ伝説的な医師です。

医術や薬の処方に詳しく、麻酔を最初に発明したとされており、『麻沸散』という麻酔薬を使って腹部切開手術を行い、民衆から『神医』と呼ばれ、邪気を払い長寿を願って正月に飲む屠蘇を発明したともいわれています。

さて、日本の平安時代。

平安貴族には『触穢禁忌』と言って人間・動物の死と出産、女性の生理は不浄のものとして恐れられ、穢物(遺体や血液)や穢者(穢れに触れた者や病人、被差別民)に直接接触する事は勿論、垣根や壁などで囲まれた同一の一定空間内に穢物・穢者とともにいただけでも『穢れ』をうつされるという考えがありました。

穢れがあった場合、神事は延期され公家の場合は参内ができなくなります。

『延喜式』に於いては『人の死穢30日、産穢7日』、『六畜(六種の家畜。馬・牛・羊・犬・ 豕 いのこ ・鶏)の死穢5日、産穢3日』、『肉食3日』の謹慎が定められています。

そのような状況で大量出血する開腹手術をする事ができるでしょうか。

藤原道兼卿が帝の御食事に毒を盛ったり、その事で詮子さまが父を問い質した際に道兼卿が薬師を呼ぼうとしたように、薬学、本草学は伝わったのでしょう。

凡(およそ)穢悪(ゑを)の事に触れて、忌むべきは、人の死は卅(三十)日を限り、産は七日、六畜(りくちく=家畜、馬・牛・犬・羊・豚・鶏の六種)の死は五日、産は三日(鶏は除外)、其の宍(ししむら)を喫(くら)へるは(=肉食)は三日 ― 。

・まひろは道兼の顔を忘れない?

>まひろが男であれば大学で立派な成績を残し、自分の力で出世できるが、弟の惟規はできない。

>誰かの引き立てでなければ、いい官職を得られない……

>残酷すぎる達観ぶりです。

父娘が対峙しています。

為時公は「お前が幼い日に見た咎人の顔を忘れていることに賭けた」と言います。

しかし、まひろさんは6年前の母の無残な死も咎人の顔も忘れてはいませんでした。

何もかも承知で為時公は「惟規の行く末のためにも、道兼様のことは胸にしまって生きてくれ、ちやはもきっとそれを望んでおろう。」とまひろさんに頼みます。

さらに為時公は「お前が男であれば、大学で立派な成果を残し自分の力で地位を得たであろう。されど惟規はそうは行かぬ、誰かの引き立てがないとまっとうな官職を得ることもできぬ。」と言います。

まひろさんは父が右大臣に阿らなければ官職さえ危うく、母を殺した咎人を許す父に納得いかず、「母を殺した咎人を許せというのか」と怒っています。

為時公は、「お前はわしに逆らいつつ、何もかも分かっておるはずじゃ」と言いますがまひろさんは『分かりません』と反発します。

『お前が男であれば、大学で立派な成果を残し自分の力で地位を得たであろう。』という為時公の言葉はかつて『史記』に興味を示したまひろさんに読み聞かせながら一向に学問に興味を示さない惟規さまと比較し、「お前が男子(おのこ)であったらな」と愚痴った時のリフレインでしょうか。

『紫式部日記(日本紀御局)』によると、為時公が嫡男・惟規公に漢籍を教えていたところ、『門前の小僧習わぬ経を読む』とばかりに先に覚えてしまった紫式部を喜ばしく思わず、「口惜しう。男子にて持たらぬこそ幸ひなかりけれ(口惜しい事だ。お前が男だったらよかったのに)」と嘆いたそうです。

為時公はまひろさんのずば抜けた学才を評価したうえで、おなごであるまひろさんではなく学力に乏しい惟規さまはこれから大学寮に入り官職を得ていかねばならないので、少しでも伝手を失うわけにはいかないのでしょう。

それが娘から理解されないとしても。

>そのころ、内裏で勤務する武官たちも、倒れた舞姫の話をしていました。『右兵衛権佐』の役目に就いていた道長は同僚武官の宗近公から「豊明節会の日に倒れた舞姫が分かった」と言われます。

「式部丞の蔵人、藤原為時の娘だそうだ」とまひろさんである事を暗に明かす宗近公に同じく同僚の広盛公が「縁起のいい日にそんな話をするな」と窘めます。

道長卿はその話を聞いて暗い表情で持ち場に戻りました。

>まひろは母の形見である琵琶を、母を思い出しながら弾いている。

>“ミチカネ”の弟が三郎――魂がさまよっているような顔で、月明かりの下、彼女は悩んでいました。

画像を見る限り、まひろさんが琵琶を弾いている場面はどう見ても昼間で月明りが出ている様に見えないのですが。

まひろさんは自宅で琵琶を奏でていました。

「父の官職が決まったら、お祝いに弾こう」と母・ちやはさまが言っていた形見の琵琶です。

思い人『三郎』が憎き『ミチカネ』の弟である事が浮かびます。

余談ですが、平安時代の琵琶の名器と言えば『玄象』でしょうか。

この『玄象』はまるで生き物の様で弾きこなせなければ、腹を立てて鳴らず、塵が付いてそれを拭い去らない時にも、腹を立てて鳴らないなど機嫌の良し悪しが分かったそうです。

そして内裏が焼失した時にも、人が取り出さずとも、玄象はひとりでに庭に出ていたのだそうです。

まひろさんの琵琶はその様な名器ではないと思いますが、母の思いが詰まった大事な形見なので母の死を引きずり胸にしまえない思いが溢れてくるのでしょう。

村上帝の御代、唐伝来の琵琶の名器『玄象』が突然消え失せます。

由緒ある宝物が失われたという事で帝はひどく嘆かれます。

ある日管弦の達人・源博雅卿が清涼殿で宿直中、南の方角から琵琶の音が聞こえます。

その音色は紛れも無く『玄象』で、大いに驚き怪しみ夜の平安京を南音色を頼りに探し歩き、やがて、羅城門に至ります。

「これは人が弾いているのではあるまい。きっと鬼などが弾いているのだろう」と返してくれる様声をかけると琵琶が返ってきました。

帝は大変感激されて、「鬼が取っていったのだな」と仰せられました。

これを聞いた人は、皆、博雅を褒めたたえました。

・花山天皇の張り切りぶりに、実資は納得しない?

>ただし、この場面の実資は正しいのかどうか。

>荘園なり、銅銭の流通に関して、この頃からあった問題が、やがて立て直しができなくなるのでは?

>すでに制度疲労を起こして亀裂が生じていたならば、何か対策をせねばならなかったのでしょう。

花山帝は関白・藤原頼忠卿、左大臣・源雅信卿、右大臣・藤原兼家卿ら公卿を無視し親政(君主(天皇・皇帝・国王など)自身が政治を行う政治形態)を進めるつもりでいます。

帝は『朕の政に異を唱えようとかまう事はない」と仰います。

蔵人頭・藤原実資卿は藤原義懐卿に、「帝の行き過ぎをお諫めされよ」と伝えます。

さらに「夢を語るだけであれば、誰でもできる。されど、実が伴わねば世が乱れるは必定。それを分かっておられぬ」と言います。

義懐卿は「夢を掲げてこその政」と反論します。

「あれこれ試した挙句しくじれば、朝廷の権威も地に落ちる」と実資卿も譲りません。

藤原惟成卿が、「自分が帝の夢を形にする」と言いますが、「その安請け合いがいかんと言うておるのだ!政は子供の玩具ではない。先帝の頃にはこんなことはなかった」と実資卿は主張します。

口を慎む様に言われても「帝に聞かれてもか?」尋ねられても「間違ったことは言っていない、帝に聞かれても構わぬ」と実資卿は目を見開き強気です。

即位後、花山帝は民が銅銭を使いたがらない事に対し、『銅銭の価値変動が激しい事』『長雨と日照りで米が不作となり、物価の上昇が激しい』事を踏まえ物価を自ら決め『布一反を100文、銅一斤を60文と定める』様命じられました。

この政策に右大臣・藤原兼家卿は、「値段は自ずと決まる様にするのが何より、無暗に人の手が加われば世の乱れのもととなります」とこれに反発しました。

当時、貨幣は穴開き銭といわれる小額通貨で束ねて用いました。

これを解いて公式の貨幣の印である刻印を確認するのは手間であり、贋金や沽価(売値)の低い唐宋銭が混ざりインフレを招きました。

新貨の発行ごとに行われるデノミネーション(通貨単位を切り下げて新しい貨幣単位に改める事)は市場を混乱させ、銭を溶かして銅地金として利用する『破銭』という行為で朝廷の貨幣発行への信用が失墜し、米・絹・家畜などの物品の交換を用いて経済が回っていました。

永観2年(985年)には『禁破銭令』が発布され、新銭発行が困難になりました。

皇朝十二銭以降は国の公鋳銅貨は発行されなくなり、寛永13年(1636年)の『寛永通宝』の発行まで待つ事になります。

そして今回は摂関家など有力貴族たちや彼らに保護された寺社などの荘園が非課税(国司による税の徴収が不可能で公領が減る)のまま増大し続けている事で、朝廷が財政難になるため、永観2年(985年)に『永観の荘園整理令』を発布し、荘園の新規設置を取り締まり違法性のある荘園を停止させようとしました。

しかし実際の政務を行うのは最大の荘園領主である摂関家以下有力貴族のため反発を招き、国司側も任期が終わりに近づくと次の役職を得るため有力貴族による荘園実施を認める傾向にあり、実効性が乏しかった様です。

>あまりに寵愛しすぎて、忯子は寝込んでいます。

>女房たちも、気の毒だの、幸せだの、ざわついております。

その頃弘徽殿女御・忯子さまは体調を崩し、床に臥せていました。

「帝のご寵愛が過ぎる」と女房たちが囁き合い、一方で「女冥利に尽きる」「愛でられすぎて倒れるなんて・・・。お気の毒」「お幸せ」と様々に噂するのでした。

帝のご寵愛を一心に受けられるも体を壊してしまう后の話、これは『源氏物語』1帖桐壺のオマージュでしょうか。

源氏物語1帖『桐壺』あらすじ

いつの帝の御代であったか、低い身分ながら帝から格別にご寵愛を受けていた桐壷更衣と言う方がいました。

桐壺女御は帝のご寵愛を独り占めしていたため、弘徽殿女御(右大臣の娘)をはじめ帝の妃たちからの激しい嫉妬と憎悪を受けていました。

桐壺更衣は美しい皇子(光源氏)を生み、ますます帝からのご寵愛が深まっていきます。

桐壺更衣は帝の妃たちからのいじめが激しくなっていった結果、衰弱し病のため里下がりしました。

そして皇子が3歳の時に亡くなります。

桐壺帝は深く悲しみ、靫負命婦を遣わして桐壺更衣の母を見舞います。

・貴公子たちの政治改革への思い?

>こうした政治事情を受け、平安のF4たちもおしゃべりしながら、政務をこなしております。

四条宮の藤原頼忠卿の邸では狩衣姿のF4が語り合っています。

皆平服の狩衣なので内裏での政務ではなく私邸での勉強会でしょう。

>公任の言い分はまさに貴族。往年の名作漫画『ベルサイユのばら』に、こんな台詞があります。

>「文句があったらいつでもベルサイユへいらっしゃい」

>「言いたいことがあるなら官位が上がってから言いなさい」

藤原斉信卿は「帝は自分たちより若い。志も高くやる気もおわすから、思ったより長い治世になるかも」と言います。

公任卿は、「その割に斉信の官位は上がらない。弘徽殿女御をご寵愛のようだが、その兄君には興味がないのであろうか」と皮肉を込めます。

「それはこれからの事だ」と行成卿が言います。

すると斉信卿は、「公任には悪いが関白様の世はもう過ぎた、帝は義懐殿らと新しい政をなさろうとしている」と言います。

『贅沢の禁止、銅銭の普及、荘園整理令』を謳った花山帝の政。

斉信卿は「我らの親世代にはなかったことで、帝をただの女好きと思っていた事を恥じている」花山帝に期待をかけている様です。

しかし、「側近の惟成や義懐は成り上がりだから自分は従わない」と関白・頼忠公の子息公任卿は言います。

斉信卿は成り上がりの2人はどうでもいいと考え、「自分たちこそが若い帝と共に、あるべき世の形を語らねば」との考えです。

公任が、「もっと高い位でないと帝とも話せぬ、妹御にすがって偉くして貰わねば」と言います。

公任卿は道長卿に「聞いていなかったのか」と問い、話題を振りますが我関せずな道長卿は「なるようになる」と答えます。

「相変わらず手ぬるい、競い合うより先に手を組んだ方がいいと言っているのに、分からんやつだ」と声が上がります。

公任卿と斉信卿が口論で場の空気が悪くなったのを見て、行成卿が弓の稽古の時間を告げます。

公任卿のセリフは『言いたいことがあるなら官位が上がってから』と言う煽りやマウントと言うよりも、花山帝の親政に期待を持ち共にありたいとまだ五位の緋色を着ているのに理想を語る斉信卿に「もっと高い位でないと帝とも話せぬ」と現実を突きつけ、「妹の弘徽殿女御の威光に縋り外戚となり、出世競争に勝たないと政に参加もできない」と言っているのだと思います。

https://sengoku-his.com/2064

>公任を演じる町田啓太さんは、なんだか大変なことになっているようです。

>海外アジア圏において、『光る君へ』関連検索に彼の名前が上がっているのです。

『『光る君へ』関連検索に彼の名前が上がっている』と言うのならその記事を提示してください。

何が大変な事か何見氏以外に伝わりませんが。

検索したところ、町田さんが大ブレイクを果たしたドラマ『チェリまほ』が海外配信されておりアジア圏でも人気だという2020~2021年頃の記事でした。

・行成、道長に代筆を申し出る?

>強気に返す道長ですが、書に注目するとかなり笑えるやりとりです

>F4の場面では、貴公子たちが綺麗に筆を握っていました。

>力を入れ過ぎず、そっと優しく雅に持っている。

>特に行成は繊細さを感じさせる。

道長卿の元気のなさげな様子を見た行成卿が「お悩み事でも?」と尋ねます。

さらに「女子の事ならまず文をお遣わしになる方がいい、何なら代筆します。」と声をかけますが道長卿は「要らぬ」と言います。

何見氏はこれを『書に注目するとかなり笑えるやりとり』と言っていますが、『なぜ道長卿が能筆の行成卿の代筆を断ったか』に思いが至らないのだと思います。

藤原行成卿は当代の能書家としてしられ、小野道風・藤原佐理と並んで三蹟の一人に数えられた人物です。

藤原行成筆 東京国立博物館

行成卿は『女子の事なら』と察し、文を遣わすことを勧めています。

道長卿の場合思いを伝えたい女子といえばまひろさんでしょう。

かつてまひろさんは代筆業で思い人に思いを伝えたくても庶民故字が書けない麻彦さんの依頼を受けました。

代筆していい歌を届けても突き返され続ける事態に『歌なぞ要らないからまことの姿を見せろ』と言う思いに至ります。

その思いに至るきっかけは道長卿の「お前は一体誰なんだ」「歌など要らぬ」の声でした。

道長卿としては畏まった歌を添えた達筆な文よりもありのままの思いを相手に伝える事の方が大事だと考えているのだと思います。

>しかし、道長は姿勢が悪いし、筆の持ち方がイマイチ。

>これは演技や指導が悪いのではなく、意図してのものでしょう。

>道長は字が下手なのです。

>筆を寝かせるわ。

>墨がかすれるわ。

>そういう下手な字を書く人物として演じるとなると、残念な姿勢でなければいけない。

>そのくせ、筆は特注品の最高級のものを使っているのが、実にたちが悪い。

>なんでも道長の字が上手だと、演出からダメ出しが入るそうです。

何見氏は数回にわたりずっと道長卿の悪筆を叩き、『筆を寝かせるわ。

墨がかすれるわ』と言いますが、この画像の道長卿は筆を寝かせているでしょうか。(見切れた水色の狩衣の人物が道長卿)

またいわゆる道長フォントですが墨のかすれはあるでしょうか。

道長卿は独特の筆致でありながら世界最古の直筆日記とされ世界記憶遺産にもなっている『御堂関白記』を残しています。今作は俳優陣が書いた筆がそのまま使われており、書道指導の根本先生が藤原道長卿の性格のおおらかさを読み取り指導されているそうです。道長卿を演じる柄本祐さんは根本先生の文字をもとに独特の『道長フォント』を編み出しているそうです。(『50ボイス』によるとなぜか先生も書けないらしいです。)演出家の方から『道長の字にしてはうますぎる』とか『下手に書こうとする作為が感じられる』などと指摘され、試しに柄本さんがいちばん初めに書いたものを見せ採用されたのが『道長フォント』なのだそうです。柄本さんは今では上達しすぎて、以前の下手だったころの字をまねてわざと下手に見せるように努力しているそうです。文字があまり上手くない道長卿の筆跡は演出で意図的にやっている事を分かっていながら、代筆を断る道長卿の気持ちや書に込められた思いを感じ取るのではなく、「道長は字が残念だもんね」と悪筆や書を描く姿勢を論い嗤いたいだけの様に思います。

◆ 吉高由里子はいら立つスタッフに「ねぇ、怒ってるの?」 書道家明かす大河現場の癒しフォロー(→link)

⋰#歴史探偵#光る君へ コラボスペシャル

— 大河ドラマ「光る君へ」(2024年) (@nhk_hikarukimie) January 5, 2024

⋱

文字が上達していく成長過程を見てほしい#藤原道長 役の #柄本佑 さんが語る、書に関する見どころとは…! pic.twitter.com/fFj0Nv0oNQ

・右大臣家・兼家一家の家庭事情?

>脂ぎった口調で言う兼家には、何の政治的ビジョンもありません。

>花山天皇とその側近の方がよほど真っ当だ。

東三条殿では道長卿が父・兼家卿と食事を取っています。

押し黙っている我が子に兼家卿は「面白い話はないか」と尋ねますが、道長卿は「父が喜ぶような話はない」と答えます。

兼家卿に「内裏の仕事は騙し合いだから嘘も上手になれ」と言われ、道長卿は公任卿や斉信卿が帝の在位について話していたと語ります。

道長卿は「帝はお若く、お志が高く素晴らしい」と言いますが、「お前も同意なのか」と兼家卿に問われ、「わかりませぬ」と答えます。

「分からないのを分からないと言うのはいいが、己の考えはないのか」と兼家卿はさらに問います。

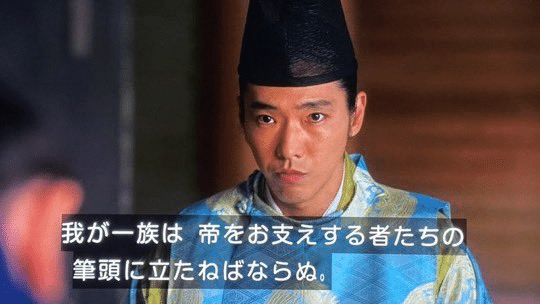

道長卿は「私は帝がどなたであろうと変わらないと思っております。大事なのは帝をお支えするものが誰かと言う事ではないかと。」と答えます。

「その通りじゃ、よう分かっておる」と兼家卿は喜び、「我が一族は帝をお支えする者たちの筆頭に立たねばならぬ。筆頭になるためには東宮様に帝になっていただかねばならぬのだ」と言います。

さらに「自分が生きておれば自分が、自分が死ねば道隆が、道隆が死ねば道兼かお前か、道隆の子小千代が筆頭に立つ」と言う兼家卿。

「その道のためにお前の命もある」と道長卿に言って聞かせています。

道隆卿の子『小千代』は後の藤原伊周卿です。

道長卿の「私は帝がどなたであろうと変わらないと思っております。大事なのは帝をお支えするものが誰かと言う事ではないかと。」と言う考え方は『世襲の君主の権力が一定の制約を受ける政治体制(立憲君主制)』や『統治権は国家にあり、天皇は法人たる国家の機関である(天皇機関説)』にも似ています。

「よう分かっておる」と兼家卿が褒めたのはそこが摂関政治の肝の部分だからでしょう。

平安時代には帝を頂点とし、帝を補佐しながら政治の重要事項を判断する役職が設けられました。

帝が幼少または病弱で政治を行う事ができない場合は『摂政』、成人した帝を補佐して政務を行う役職を『関白』と言います。

娘を帝に入内させ、生まれた皇子が帝になった暁には外戚として権勢を振るうという政治形態が『摂関政治』です。

『兼家には、何の政治的ビジョンもありません』と何見氏は主張していますが、兼家卿の「我が一族は帝をお支えする者たちの筆頭に立たねばならぬ。筆頭になるためには東宮様に帝になっていただかねばならぬのだ」「自分が生きておれば自分が、自分が死ねば道隆が、道隆が死ねば道兼かお前か、道隆の子小千代が筆頭に立つ」と言う言葉も円融帝の女御・詮子さまが産んだ東宮さま(懐仁親王)を帝とし、右大臣家が外戚として権力を強化し、さらに一族の子女を入内させ外戚となる事で一族の栄達を図ろうという考えだと思います。

そのためにはご自身の周りにごく近しい近臣を引き立て、自ら政に積極的に参加成されている花山帝が目の上の瘤なのだと思います。

>愛のために家父長制に逆らうヒロインが、今後もきっと出てくる。

>実に痛快ではありませんか。

平安時代はまだ家父長制が成立しておらず、子供の養育や教育も母方の影響力が強く財産相続権は女性も有していました。

右大臣家の嫡男・道隆卿は円融院の女御である妹・詮子さまの許を訪れています。

兄にも「わざわざ説教しに来たのか」と言う詮子さま。

「父上と仲違いをなさったままでは、東宮様のためにもよろしくない」と説得しています。

しかし詮子さまは道隆卿に「和解を」と勧められても「嫌です。兄上もご承知でしょうけれど、父上は先の帝に毒を盛り、ご体調を悪しくして譲位を迫られました。私は・・・父上の道具として入内したとはいえ、先の帝は唯一の殿御。その愛しき夫に毒を盛った父を、私は生涯許しませぬ」と帝に毒を盛ってまで退位を迫った父を許しません。

東宮である懐仁親王が即位した暁には外祖父として兼家卿が後見となるのは明らかで、詮子さまも父の道具として入内しましたが、円融院は詮子さまにとって唯一の殿方でした。

道隆卿は「全ては詮子さまのためにも東宮さまのためにもいいように進んでおりすべては父上のおかげだ」と言います。(字幕では『彰子さま』となっていましたが『詮子さま』の誤りでしょうか。まだ彰子さまは生まれていません)

しかし詮子さまは「父上には屈しませぬ。私には、裏の手がありますゆえ」と笑みを浮かべます。

その『裏の手』は道隆卿にも明かさないままでした。

『帝と私の思いなど踏みにじって進むのが政』と分かっていても円融院のご寵愛を失い、さらに父の策謀のせいで『恨みつらみから鬼となって毒を盛って廃そうとした女御』と疑いをかけられた詮子さまは家父長制に逆らうというよりも実家である右大臣家自体が信用できないのでしょう。

4歳年下の弟・道長卿を可愛がり『栄花物語』には詮子さまが道長卿を「我御子と聞え給ひて」と、あたかも自分の子として扱ったような記述もあり、後年一条帝の『国母』として強い発言権を持ち、上皇に準じる『東三条院』という立場となっていきます。

・関白・左大臣・右大臣の密会?

>笑い合うこの人たちはなんなのでしょうか。

兼家卿は関白・頼忠卿、左大臣・雅信卿と酒を酌み交わしつつ内々の話をしています。

兼家卿が「帝の荘園整理令は我らが3人の富を封ずるためにございましょう」と言うと、頼忠卿も「わしらの力を削ぐために、わざと狙っておられる」と言います。

頼忠卿は、「帝はわしを義懐如きの目の前でぞんざいに扱われる」と不満げですが、兼家卿は、「それこそが義懐の戦略、負けてはなりませぬ」と忠告します。

雅信卿は、頼忠卿の声が大きいので「今日はお声が違いますな、いつもと」と驚いています。

頼忠卿は、「東宮の外祖父である兼家はまだ先は長いが、自分は嫡男の公任の事さえなければ、いつでも死んでもよい」と言います。

「お気の弱い事でどうなさる。我らの荘園は我らが守らねば」と兼家卿。

さらに「未熟な帝と成り上がりの義懐如きは、捻じ伏せればよろしいのです」と帝を追い落とす事も辞さない様です。

雅信卿も「源は権力には固執しないが帝の政策は見過ごせない」と言い、頼忠卿も全くだと賛同します。

「意見が合うのは実に何十年ぶりじゃ」と言う雅信卿に「初めてやも知れぬな」と頼忠卿も笑います。

>政治に対して全く理想がなく、あるのは自分の利益だけですか。

>そりゃ、こんなのを見ていたら荘園も没収したくなりますね。

>確かに平安貴族は仕事をしています。

>でも、保守に回ったこの人らは見ちゃいられない。

藤原義懐卿は花山帝の外叔父で、同じく帝の信任の厚い藤原惟成卿とともに荘園整理令や貨幣流通の活性化などをはじめとする親政を進めていましたが、頼忠卿・雅信卿・兼家卿らと対立するようになりました。

荘園は大きく分けて『自墾地系荘園』と『寄進地系荘園』の2種類があり、自分で田畑を開墾した荘園領主が自分の荘園を保護してもらう名目で藤原氏など摂関家や有力貴族もしくは寺社に寄進します。

荘園に国司や受領が踏みこむ事が出来ない不入権を設定し、朝廷からの徴税を逃れる事がありました。

荘園が増加すると困るのは歳入が減る朝廷であり、公領まで奪う荘園主もおり、それを防ぐため度々『荘園整理令』を発布し、『荘園の新規設置の取り締まりや違法荘園の停止』を図ります。

しかし有力貴族の反発を招き、花山帝の親政による『永観の荘園整理令』は混乱を呼びます。

藤原実資卿が「夢を語るだけであれば、誰でもできる。されど、実が伴わねば世が乱れるは必定。それを分かっておられぬ」と忠告していたのはこういう既得権益を無視し対立を生んだからではないでしょうか。

>同時に、倫子と道長の結婚への道筋も浮かんできます。

>この関係性を、猫と追いかける倫子で示すのは、『源氏物語』の女三宮と柏木のオマージュでしょうか。

>なんですかね。

>平安貴族の生きている姿をやっと掴めた気がします。

>百人一首やらなにやら、文化の世界だけでは華やかで仕事をしている姿が想像つきにくい。

何見氏ひとりだけで納得しているだけで具体的な説明がありません。

「文化の世界だけでは華やかで仕事をしている姿が想像つきにくい。』と言いながら『源氏物語』のオマージュがどういうものか全く伝わっていないと思います。

兼家卿・頼忠卿・雅信卿の会合は土御門殿で行われたため、3人が話していたところ倫子さまが猫の小麻呂を追いかけていました。

密談のさなか小麻呂の乱入でその場を騒がせた事で倫子さまが詫びると雅信卿は彼女を紹介します。

「麗しき姫君で入内されるのかと思っていた」と言う兼家卿に「あのような礼儀知らずの娘はとてもとても」と雅信卿は入内を否定します。

年頃の倫子さまを見て、兼家卿は我が子との婚儀で左大臣家との結びつきを画策しているのかもしれません。

『源氏物語』34帖「若菜上」では猫が他の猫に追いかけられ付けていた紐が絡まって御簾が上がってしまい、外で蹴鞠中の柏木らが女三の宮の姿を垣間見る場面があります。

重要文化財 京都国立博物館

・とにかく明るい道綱?

>散楽の一座でも倒れた「五節の舞姫」が話題になっています。

>しかし、藤原為時の娘であると、身分が低くてつまらないと興をそがれる一同。

>直秀だけが、何か思うところがあるようです。

散楽一座でも、倒れた舞姫が話題になっています。

「憑き物がついたと言われておる、その話をやってはどうだ」となり、直秀がその姫について尋ねます。

一座の磯丸が「六位蔵人、藤原為時の娘らしい」と言い、「身分の高い姫でないとつまらぬ」と久々利が興を削がれています。

散楽一座の風刺劇は公卿の醜聞が主な出し物の様です。

独り直秀だけが複雑そうな顔をしています。

>『蜻蛉日記』の作者で、紫式部にとっても遠い親戚……と言っても、突き詰めれば藤原はみんな大体親戚同士となります。

>中国や韓国の場合、ルーツが同じ者同士の結婚は避けてきたものですが、このころの日本はそうではないのです。

家系図を見る限り、親戚と言っても4代5代前と系図を遡らないと兄弟筋にならず、藤原氏と言っても『~流』と系流が全く違ったりしているのですが。

紫式部も身分は低いですが藤原北家の傍系です。

藤原氏の系図を説明するのに中国や韓国の結婚事情は必要あるでしょうか。

https://sengoku-his.com/2201

東三条殿では兼家卿が妾の1人藤原寧子さまと二人の間の子・道綱卿の舞を見ています。

寧子さまは『右大将道綱母』とも呼ばれ『蜻蛉日記』の著者、小倉百人一首では53番の歌の作者です。

藤原北家・長良流の藤原倫寧卿の娘で、身分が高くなかったため正妻にはなれず、天暦8年(954年)から天禄5年(974年)までの二十年間の兼家卿との結婚生活の様子などを『蜻蛉日記』に記したと言います。

因みに右大将道綱母(寧子さま)の妹の娘が『更級日記』の作者・菅原孝標女です。

嘆きつつ ひとり寝る夜の 明くる間は いかに久しき ものとかは知る

右大将道綱母

意訳:あなたが来てくれないことを、嘆き哀しみながら、ひとりで夜を過ごす私にとって、どれだけ夜明けが長く感じられるものか、あなたはご存じですか。

寧子さまは「あれは道隆さまの次の子です。道綱をよろしく」と道兼卿に頼みます。

道綱卿は陽気な性格で舞を舞った後「はい! 父上のために精一杯舞いました!」と言います。

兼家卿はこの道綱卿をかわいがっている様でにこやかに脇息にもたれ舞を見ています。

しかし正妻・時姫さまとの子である道隆卿、道兼卿、道長卿と道綱卿を同列に扱うことはできず、兼家卿は「時姫を母とする三人と同じとは思わない様、法外な夢を抱かず控えめにしておれ、さすればよいこともあろう」と言います。

道綱卿は庶子ですが兼家卿の次男に当たります。

正妻の子より厚遇されなかったものの、最終的に正二位大納言まで登ります。

藤原実資卿は道綱卿の事を『小右記』で「一文不通の人(何も知らない奴)」「40代になっても自分の名前に使われている漢字しか読めなかった」などと記しています。

寛仁三年(1019年)6月15日条

明朗な人柄で母・寧子さまの『蜻蛉日記』では「大人し過ぎるおっとりとした性格である」とあり、弓の名手で宮中の弓試合で少年時代の道綱の活躍により旗色が悪かった右方を引き分けに持ち込んだという逸話が書かれています。

・直秀がまひろと道長を引き合わせる?

>彼はどこか達観したようで変わっていますね。世の中の外にいるからこそ、仕組みがわかって、天の声すらわかってしまうような不思議さがあります。

直秀は再び藤原為時公の邸に行き、梟の鳴き真似でまひろさんを呼び出します。

直秀が「憑き物につかれた女の顔を見たくなった」と言うのでその様な噂があると知らないまひろさんは驚いています。

「三郎が道長だと知っていたのか」とまひろさんが聞くと直秀は「お前が倒れたのはそのせいか」と答えます。

「それだけじゃない」とまひろさんは言いますが、直秀は「あいつは諦めろ、身分違いだ」と断言します。

「身分なんて笑い飛ばすための散楽では?」とまひろさんは尋ねますが、「それで世の中が変わるわけでもない」と直秀は答えます。

ここで惟規さまが出てきたため直秀は姿を消します。

>そのころ藤原道長が文を書いていました。

>字が綺麗だとかえってダメ出しをされる個性的な筆跡にご注目ください。

書道指導の根本先生が藤原道長卿の性格のおおらかさを読み取り指導され、文字があまり上手くない道長卿の筆跡は演出で意図的にやっている事を分かっているのに何度も執拗に論い続けるのは悪意があると取られてもおかしくありません。

道長は文を認めています。

その文は乙丸によってまひろさんの許に届けられていました。

『妻問い婚』葉は最初は取り次ぎ役の女房などを通じ求婚の和歌を贈ります。

しかし、いとさんはそれを咎めます。

乙丸は、「いとは惟規さまの乳母でまひろさまの乳母ではないと思った」と言い訳し、差出人を訊かれ「下人」と答えます。

文には『五節の舞姫が倒れたと聞いて胸を痛めている。是非会って話したい。次の満月の夜、藤原為時の屋敷を訪ねる』と綴られています。

まひろさんは乙丸に命じて直秀に伝言させます。

屋敷に再び現れた直秀に、まひろさんは逢引きではないが父に話せない事があり密会できる様「だから・・・どこかで会わせて」と頼みます。

直秀は「断る」とはっきり言います。

「諦めろと言っただろう」と言う直秀。

「どうしても話さなければならない事がある」と頼み込むまひろさんに折れた直秀は、馬に乗る道長卿を見つけ、壁を蹴って飛び乗り「為時の屋敷ににまひろはいない。六条に向かえ」と指示します。

道長公は百舌彦さんを置いて馬を走らせます。

・兼家、晴明に呪詛を命じる?

権力簒奪に余念のない藤原兼家は、またしても陰謀に取り組んでいました。

簒奪・・・本来君主の地位の継承資格が無い者が、君主の地位を奪取する事。あるいは継承資格の優先順位の低い者が、より高い者から君主の地位を奪取する事。本来その地位につくべきでない人物が武力や政治的圧力で君主の地位を譲ることを強要するという意味合いが含まれる。

簒奪の意味には『君主の地位を奪取する』『本来その地位につくべきでない人物』とありますが、兼家卿は天皇に相当するくらいに就きたいのでは花山帝を廃し奉り、外孫である東宮さま(懐仁親王)を帝位に就け、幼少の帝の外祖父として実権を握ったうえで后がねとして育てた一族の子女を入内させることが目的です。

>この兼家は、正親町天皇に対する織田信長以上に態度が傲慢に思えてきます。

>一体なんなのか?

織田信長公は天正2年(1574年)正親町帝の許しを得て正倉院の香木・蘭奢待を切り取ります。

蘭奢待は信長公の奏請によって二片を切り取ることが許され、一片は信長公に下賜されます(『信長公記』)

一部を正親町帝に献上し、正親町帝はその一部を元関白の九条稙通卿に下賜しました。

そこに添付された文には「蘭奢待の香り 近きは伏せられ候。このたび不慮に勅封をひらかれ」とあり、強引な要請に応じざるを得なかった無念が綴られています。

さて、信長公が正親町帝の許しを得て蘭奢待を切り取った件は朝廷を威圧し自身の存在を世に知らしめようとしていたともいわれます。

兼家卿が藤原頼忠卿・源雅信卿をはじめ大臣クラスの高官を味方に引き入れ、安倍晴明公に弘徽殿女御の呪詛依頼を迫った件は天皇親政に対するクーデターの決意の様なもので状況が違うと思います。

>呪詛の狙いが弘徽殿女御というのもおぞましい。

>花山天皇の寵愛する藤原忯子のことであり、やつれた彼女に呪詛は効きそうだ。

忯子さまご本人ではなく、お腹の中の子を呪詛しろと言う依頼ですね。

兼家卿は詮子さまを入内させますが、円融帝に入内した頼忠卿の子女・遵子さまに先を越されぬ様、晴明公に「お子ができぬように致せ」と呪詛を依頼した経緯があります。

兼家は東三条殿に安倍晴明公主従を呼び出し、「弘徽殿女御ご懐妊はまことか」と問い質します。

「答えられませぬ」と言う晴明公に兼家卿は「腹の子を呪詛せよ」と命じます。

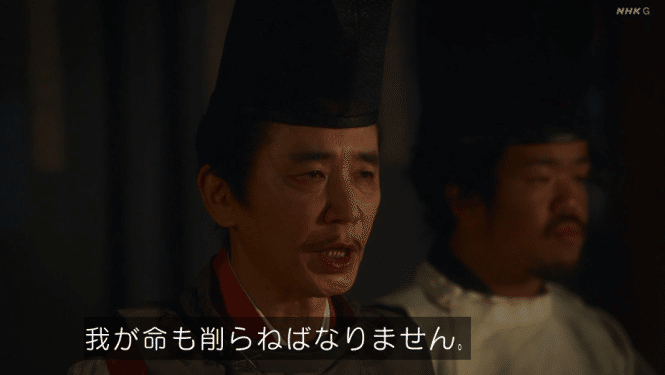

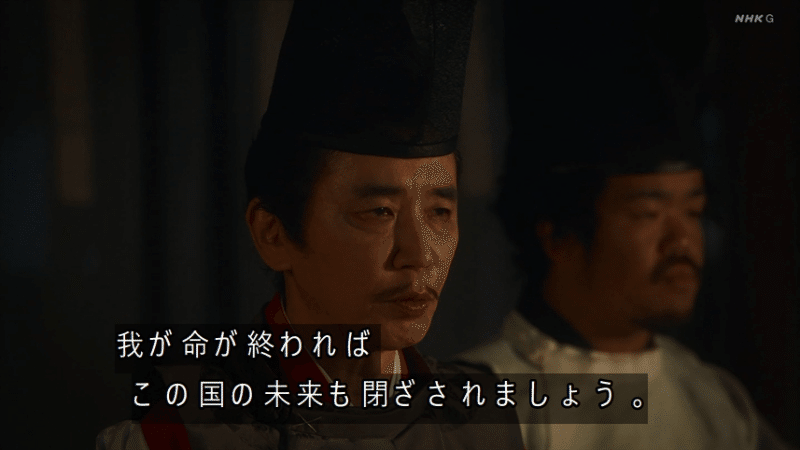

「褒美は望みのまま」と言う兼家卿に晴明公は「褒美次第で何でもすると思うのは間違い。畏れ多くも帝のお子を呪詛し奉るとなれば我が命も削らねばなりません。我が命が終わればこの国の未来も閉ざされましょう」と言います。

本来、陰陽道は呪詛にかかる前に兆候を見つけ呪詛の元である呪物を取り除いたり、物忌をさせてやり過ごすのが常套手段です。呪詛が成立した場合、呪詛を祓う、または術者に返す対処もありました。

疎まれる高貴な立場の人物ほど標的になり、今回は呪詛を頼まれる立場の晴明公は呪詛返しによって術者の命の危険があり、これを回避したかったのだと思います。

紙や木に人の形を写したものを形代(かたしろ)と呼びました。

薄い板に切り込みを入れ手足を表現し、墨で顔を描いたものは大祓などの祭祀に使われました。

憎しみを持つ相手に、呪殺目的に使用した事例もあった様で平安時代前期の生々しい人形(ひとがた)が出土しています。

『鎌倉殿の13人』で北条時政公の頼みで阿野全成さんが源頼家公を呪詛するため作っていたのも人形でした。

この時は回収し忘れた1体が鎌倉御所の床下から発見され、謀反の罪で流刑の末処刑されるという結末になりました。

兼家卿は「何を寝ぼけた事を言うておる。この国の未来を担っておるのはおまえではない。私だ」と言います。

晴明公は気配を察し「人の気配がいたします」と言います。

兼家卿が灯明皿の火を消すと、御簾越しに向こう側の頼忠卿や雅信卿の顔が見えます。

全体が明るい昼間は見えない御簾の内側は夜の闇では光源のある側が透けて見えるという視覚効果があるようです。

兼家卿は「その命削っても、我らが命を成し遂げよ。この国の未来は、我らが担う」と宣言します。

・満月の夜、再会を果たす?

>六条で、まひろと道長が向き合っています。

満月の夜。六条の廃院にいたまひろさんを直秀に導かれた道長卿が訪れます。

「右大臣・藤原兼家の三男道長である」と自己紹介した道長卿にまひろさんは「三郎じゃなかったのね」と言います。

「出会った頃は幼名の三郎だった」と道長卿は言い、さらに「騙そうと思ったことも一度もない、驚かせてすまなかった」と詫びます。

「そのうえで会って話がしたいと思い文を書いた」と言う道長卿。

まひろさんは「父の前でそのことを詫びてどうするつもりでいたの」と尋ねます。

まひろさんが倒れたのは、『三郎』が道長卿だったからではなく、隣に憎き『ミチカネ』が座っていたからでした。

『藤原道兼の事か?兄を・・・知っているのか」と問う道長卿にまひろさんは「6年前母はあなたの兄に殺されました。」と告げます。

「父為時は播磨から帰っても官職を得られず、家は貧しく下男や下女まで逃げ出し、右大臣さまが東宮師貞親王の漢文指南に、父を推挙してくれた」とまひろさんは状況を話し始めました。「官職ではないが、これで食べて行けると喜び、お礼参りに行ったその翌日、まひろ自身は三郎と会う約束をしていた。行かないと言ったけれど行きたかった。先を急ぐあまり馬の前に飛び出し、道兼は落馬しその後母は殺された。その母を殺した道兼が三郎の隣にいた」と説明が続きました。

「五節の舞で道兼だけなら人殺しと叫んでいた、でも三郎がいて・・・」とまひろさんは言葉に詰まります。

「謝って済むことではない」と言いつつも「許してくれ」と言う道長卿に「兄はその様な事をする人ではないと言わないの?」と尋ねるまひろさんに道長卿は「俺はまひろの言うことを信じる」と言います。

まひろさんは涙を流しながら、「別に三郎に謝って貰いたいと思ったわけじゃない」と言います。

「ではどうすればよかったのか」と道長卿に訊かれ、まひろさんは「分からない。三郎のことは恨まない、でも道兼の事は生涯呪う」と言います。「恨めばよい、呪えばよい」と道長卿。

「あの時自分が会いたいと思わなければ、走り出さなければ。道兼が馬から落ちなければ、母は殺されなかったの。だから母が死んだのは自分のせいなの・・・」と6年間自分を持責め続けてきた事を告げ、まひろさんは手で顔を覆い嗚咽を漏らします。

道長卿はそんなまひろさんの肩に優しく手を触れます。

物陰に隠れていた直秀はこのやりとりを聞いていて去ろうとしますが道長卿はそれを呼び止め、名を尋ねます。

「直秀殿」と改めて呼びかけまひろさんを託して東三条殿へ馬を走らせました。

あとに残された直秀は「帰るのかよ」と呟きます。

余談ですが、京都の五条大橋の側に『六条河原院』と言う場所があるそうです。

六条河原院は平安時代初期から前期にかけての貴族で光源氏のモデルの一人と言われる源融卿の邸宅があった場所です。

源融卿は小倉百人一首では14番の歌の作者です。

陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに

河原左大臣

意訳:陸奥のしのぶもじずりの乱れ模様のように、他の誰のせいで乱れ始めてしまったのか。私のせいではないのに・・・。他ならぬ貴方のせいなのですよ。

奥州塩釜を模した庭を造るなど豪奢な生活を送り、河原左大臣と称されます。

しかし、平安時代の中期にはもうすでに数度の火災で狐や鬼が棲むほど荒廃し始めていたそうで、作中で廃院だったのは住む人のいない屋敷だったからでしょう。

後に譲り受けた宇多院に融卿の亡霊が現れて怨みを述べたが、道理に服して消え去ったといった話が『今昔物語集』にあります。

「源融卿と亡霊の話」平安時代末期に成立した『今昔物語集』や『古本説話集』、鎌倉時代初期に成立した『宇治拾遺物語』などに収録されています。

また、『源氏物語』4帖「夕顔」では、源氏の君が夕顔との逢瀬を楽しむため、名月の夜人気のない『某の院』に不安に身震いする夕顔を宥めて連れ出します。

『源氏物語』4帖「夕顔」あらすじ

源氏の君は名月の夜、夕顔との逢瀬を楽しむため『某の院』に連れ出します。

その夜、源氏の君は夢うつつの中ふと見ると美しく気高い女人が、怨めしそうに枕元に立っています。

「かくことなることなき人を率ておわして、時めかしたまうこそ、いとめざましくつらけれ(こんなつまらない女をかわいがるなんて、あまりにも心外で辛い事でございます)」

と夕顔を抱えて呻いていました。

源氏の君はすぐさま太刀を抜き、灯を取り寄せ見てみると夕顔がすでにこと切れ冷たくなっていました。

『夕顔」での作中、紫式部は物の怪について歌を残しているそうです。

亡き人に かごとをかけて わずらうも おのが心の 鬼にやはあらぬ

意訳:物の怪になって取り憑く亡き人のせいだと、濡れ衣着せて苦しんでいるけれども、自分の心の鬼のせいで苦しんでいるのではないですか

作中で物の怪を見るのは源氏の君ただ一人、六条御息所を煩わしく思い夕顔に懸想した罪悪感が物の怪を見せてしまったという事でしょうか。

『光る君へ』作中まひろさんは母の仇・道兼卿を五節の舞で目撃しさらに三郎=道長卿が兄弟だと知り卒倒します。

怪しい祈祷で『いずれ怨霊となって姫を呪い殺す』ととんでもない事を言っていましたが、実際はまひろさんの『気持ち優先で急ぎ、自分のせいで『ミチカネ』が落馬しなかったら母は死なずに済んだ』という悔いと道兼卿に対する恨みの念がもたらしたものだったのかもしれません。

・業の深さが二人を引き裂く?

>晴明がすごすごと去っていく姿が面白かったとのこと。

>悪事に何の躊躇いもありません。

東三条殿では道兼卿が、「晴明がすごすごと帰る姿が情けなかった」と兼家卿に言っています。

しかし、兼家卿は晴明公の常人にはない力を見抜いており、自分の力量を知ったうえで断り、ただ金や欲に靡くような官人ではない晴明公の資質を見極めていると思います。

>道綱への言葉でもわかりますが、使えない奴ははなから期待しない。

>道長に利用価値があえるとみなしたからこそ、笑ったのでしょう。

>悪の黒幕はこの男です。

道長卿が部屋に入ってきて、道兼卿に「6年前、人を殺めましたか?」と問い質します。

「やっと訊いたな、やはり見ておったか」と道兼卿が言い、さらに「虫けらの一人や二人殺したとて、どうということもないわ」と口走り、これが道長卿を怒らせました。

「虫けらは・・・おまえだ・・・!」と道兼卿を殴りつけました。

道兼卿の烏帽子が飛び髻が露わになります。

>またミステリが増えます。

>密告したと思っていた道長は違った。

>道兼の従者は殺された。

>では目撃者は誰なのか。

殴られた道兼卿は道長卿の胸ぐらを掴み、こう尋ねます。

「父上に言ったのはお前ではないのか?父上もご存知だぞ」

道長卿は「え?」と驚きます。

そして、道兼卿は「何もかも父上がもみ消してくださったのだ」と言い、兼家卿は『我が一族の不始末捨て置くわけにゆかぬのでな」と言います。

道長卿が6年前返り血を付けたまま屋敷に帰ってきた道兼卿を目撃していましたが、密告すらしていませんでした。

そして『ミチカネ』と名前を出した従者は始末されました。

ミステリと言うよりも道兼卿はべっとり返り血を付けて帰ってきていたので新たな目撃者がいてもおかしくないのでは。

「お前が悪いんだぞ」と道兼卿は道長卿に言います。

「お前が俺を苛立たせなかったらあのような事は起こらなかった。あの女が死んだのもお前のせいだ」と道長卿を責める道兼卿。

『自分のせいで『ミチカネ』が落馬しなかったら母は死なずに済んだ』と自責の念から泣きじゃくっていたまひろさんとは正反対、狭量な他責の道兼卿です。

>兼家はそれに答えず、我が家の不始末を始末せねばならなかったと言います。

>道兼はそのうえで、道長が原因だという。

>器量の小ささを揶揄されて苛立ったから殺したのだ。

器量の小ささを揶揄されて苛立ったからちやはさまを殺したわけではありません。

ちやはさまは娘をとっさに庇いましたが、まひろさんは急いでいたため馬の前に飛び出した事を謝っていました。

道長卿(三郎)に弱いものを人と思わぬ態度を指摘され腹立たしい気持ちのまま馬を走らせたため苛立っており、その上まひろさんが飛び出し落馬、さらに従者が『ミチカネさま』と自分の名前を出して余計な事を言ったため血が上り、ちやはさまを刺したのではないでしょうか。

兄弟の罵り合いを眺めていた兼家卿は道長卿を嗤うかの様に「道長にこのような熱き心があったとは知らなんだ。これなら我が一族の行く末は安泰じゃ。今日はよい日じゃ」と言い、哄笑しています。

兼家卿の哄笑を道長卿は茫然と見遣り、罪をもみ消してもらい父の命令でさらに罪を重ね働きを認められたい道兼卿は悲しそうに見つめています。

薄暗がりの道を歩き、ふらふらと屋敷に戻ってきたまひろさんを為時公、惟規、いとさんが出迎えます。

「どこに行っておった」と為時は一喝しますが、まひろさんは何も言わず、父に縋って泣き続けるのでした。

・MVP:直秀?

>直秀は、荊軻になりたくてなれない、そんな世の中の外にいる壮士の気風も感じさせます。

>まひろが彼に「身分なんてどうでもいいと思わないのか?」と問いかけたのは、そんな何かを感じ取ったからかもしれません。

>変えたい気持ちがあるけど、そうはできない。

>そんな世にある空気をまひろが掬いとり、刃ではなく筆で切り付けるとすれば、それは革新的なことに思えます。

直秀の人物像を『ソウルメイトであるまひろと道長を引き寄せる大事な役目』と言いながらそのキャラクターを掘り下げたいのではなく、全く関係ない始皇帝暗殺未遂事件を起こした荊軻の逸話を出し、漢籍マウントを捻じ込みたかっただけなのではないですか。

「三郎が道長だと知っていたのか」とまひろさんが聞くと屋根の上の直秀は「お前が倒れたのはそのせいか」と答えます。

直秀は「あいつは諦めろ、身分違いだ」と断言します。

「身分なんて笑い飛ばすための散楽では?」とまひろさんは尋ねますが、「それで世の中が変わるわけでもない」と直秀は答えます。

まひろさんが倒れたのは、『三郎』が道長卿だったからではなく、道長卿の隣に6年前母の命を奪った憎き『ミチカネ=道兼卿』が座っており且つ道長卿の兄だったからです。

まひろさんは「道兼の事は生涯呪う」と言いますが同時に自分が『三郎に会いたいという勝手な思いで急がなければミチカネを落馬させず母は死ななかった』と自責の念に駆られています。

『散楽』は軽業や曲芸、奇術や幻術、滑稽・物真似の三つが主であり、娯楽的要素の濃い芸能でやがて猿楽や能狂言、歌舞伎と言った伝統芸能に繋がっていきます。

身分が最下層だからこそ散楽師は為政者や世相を風刺し、滑稽物真似などで市井の人々を大いに笑わせたのであって、これは庶民の視点だからこそできる事で『それで世の中が変わるわけでもない』と言う直秀の気持ちに繋がると思います。

直秀を演じる毎熊さんのコメントによると、『この時代のヒエラルキーの最下層から世の中を俯瞰でよく見ていて、明日の命も知れぬ身ながら笑って強く生きていこうとする胆力がある』とあります。

義賊として裕福な貴族から金品を盗み貧民に施すだけでなく、忍び込んだ貴族の家で情報を仕入れ風刺劇という大衆娯楽に昇華しているのではないでしょうか。

・月下美人VSひまわり?

>そんなまひろのまだ淡い時代も終わり、次回からは陽キャ清少納言とぶつかります。

>実際に会っていたかどうかもわからない二人です。

>これは幼少期の道長とまひろについても言えることですが、あえてぶつけることで個性を出しているのでしょう。

6回からファーストサマーウイカさん演じるききょう(清少納言)さんが登場します。

1月30日、滋賀県大津市で行われたスペシャルトークショーに登壇したウイカさんは「文学の世界の中で二大巨頭である紫式部と清少納言。その清少納言を自分が演じると聞いて、とても驚きました。彼女を演じる責任も感じましたが、『枕草子』を読んだり、歴史を学んだりするなかで、『分かるわ~』と共感できるところが多い女性だと気づき、そこが自分とリンクしたのだと思いながら演じています」と話しています。

また、ウイカさんは「皆さんがドラマの名シーンを絵に描いてくださっている『光る君絵』というハッシュタグのSNSの投稿を見つけまして、それがとてもすてきなんです」と明かし、投稿を見て新たな楽しみ方ができました。」と仰っています。

何見氏は『どうする家康』レビューでファンや制作側がSNSを通じて繋がり『作品の良さ』をいろいろな人に広め歴史や大河ドラマに興味のある人たちに誘いかけたり、放送日に実況する事やファンアートを楽しむ事を『異常な盛り上狩り』『見苦しい』『偏った“民意”が形成されることがあり、それが制作サイドに伝播することを危惧する』と批判していましたが、推しが出演する大河ドラマを楽しむ大河ファンや毎週のファンアートを楽しみにしていらっしゃる俳優さんやスタッフの方もいる事を考えてほしいと思います。

それぞれ好きな作品が違うのもおかしくありません。

総論より

総論より

『どうする家康』総論レビュー

・誠意ある創作を求める?

>「原作クラッシャー」というネットスラングが一人歩きし、別の作品のことも蒸し返され、原作を忠実にすることこそが正義のように誘導されています。

>果たしてそうなのか?

気に入らない別の作品の事を蒸し返し、『わたしのかんがえたさいきょうのれきし、わたしのかんがえたさいきょうのたいがドラマ』を忠実にする事が正義の様に誘導し自分がいいと思えば関係ない他人を平気で侮辱し誹謗中傷するクラッシャーはどなたでしょうか。

>インターネットリテラシー

>→脚本家と原作者のSNS投稿も関係しており、事態は錯綜しています

>大河ドラマを主に見ている自分としては、ドラマ制作における誠意の問題のように思えます。

>あるいはドラマにする意義。

>ドラマにすることで問題提起し、楽しめるだけでなく、社会を良い方向にできれば素晴らしいことです。

何見氏の場合は『問題提起』や『(社会を良い方向にできる)諫言』ではなく、勝手な思い込みと私怨に基づいた他責意識と文春を論拠として被害妄想を拗らせたうえでの一切論拠を示さない無関係の人に対する誹謗中傷です。

インターネットリテラシーが全くないのは何見氏の方だと思います。

48回レビュー

>しかも文春砲で、瀬名の妄想を長引かせたのは、演じる女優と主演が接近したい下心ありきでは?と指摘されるほどでした。

>番組制作の裏側が放映され、主演が脚本に意見を述べるシーンが流されるほどで、文春砲を否定するどころか、その内容を補強してしまうような状況もあった。

(中略)

>今回の原作者軽視の問題の中、過去の悪しき例としてジャニーズ事務所の名前を何度も見かけました。

>ジャニーズ俳優を無理矢理押し込め、出番を増やし、主題歌まで担当させた結果、原作者が映像化を反故にしたという例が多くあったとされます。

>事務所からの圧力が消えたがゆえに、そうした報道が頻繁に出てきたのでしょう。

歴史ライターを辞めて『文春を論拠として崇め一切論拠を示さない信用性のないゴシップライター』になり下がったのでしょうか。

・瀬名の妄想を長引かせたのは、演じる女優と主演が接近したい下心ありき

・小道具担当者が主演のきまぐれでニコライ・バーグマン風の押し花を作らされるといった、労働環境の劣悪さも文春砲で指摘されています。

・文春砲を否定するどころか、その内容を補強してしまうような状況』『歴史よりも主演のイメージにあわせて捻じ曲げることは、『レジェンド&バタフライ』と『どうする家康』のどちらにもありました。

・あの作品のファンは、「アンチは史実に反しているからと文句を言う」と決まり文句のように語っていました。

・『どうする家康』は、パワハラに苦しめられたとされるスタッフの苦労が暴露されました。

・番組制作の裏側が放映され、主演が脚本に意見を述べるシーンが流されるほどで、文春砲を否定するどころか、その内容を補強してしまうような状況

根拠があるなら文春記事以外の記事也証拠也をきちんと提示したらいかがですか?

何度も言いますが、論拠のない悪口やデマは誹謗中傷になります。

>番組制作の裏側が放映され、主演が脚本に意見を述べるシーンが流されるほどで、文春砲を否定するどころか、その内容を補強してしまうような状況もあった。

『もうひとつのどうする家康』では今後の展開について脚本の古沢さんと家康公役の松本さんが打ち合わせをしていましたが、この主演と脚本家の打ち合わせと『セクシー田中さん』の事例の様な原作者の意向を無視して勝手にドラマ脚本が作られる所謂『原作クラッシャー』とは意味が違うと思います。

現にお二人は膝を突き合わせ話し合いをしているわけですので。

現場スタッフと主演俳優が意見を交わし合って作品を作る事まで否定したらドラマが作れなくなります。

脚本だけではドラマはできません。

>あのドラマは、小道具担当者が主演のきまぐれでニコライ・バーグマン風の押し花を作らされるといった、労働環境の劣悪さも文春砲で指摘されています。

ニコライ・バーグマン氏のフラワーアレンジメントをさも悪しき事の様に言い立て、瀬名さま・信康さまの供養のために石川数正公が大切にしていた築山の花々と一向宗特に親鸞聖人の教えをまとめた『正信念佛偈』の入った箱という重要な小道具を『労働環境が劣悪』と誹謗中傷まみれです。

大河作品と全く関係ないものや事柄に無理やり結び付け、全く非のない企業叩きになっている現状はもし訴えられる様な事態になった場合自身の言葉に責任が持てるのでしょうか。

誹謗中傷・・・人や企業の社会的評価を低下させるような根拠のない悪口やデマを言いふらす、又はそれらをインターネット上に投稿したり、人格攻撃する行為

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。

ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

NHKや番組についてのご意見・お問い合わせ | NHK みなさまの声にお応えします

◆NHK みなさまの声(→link)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?