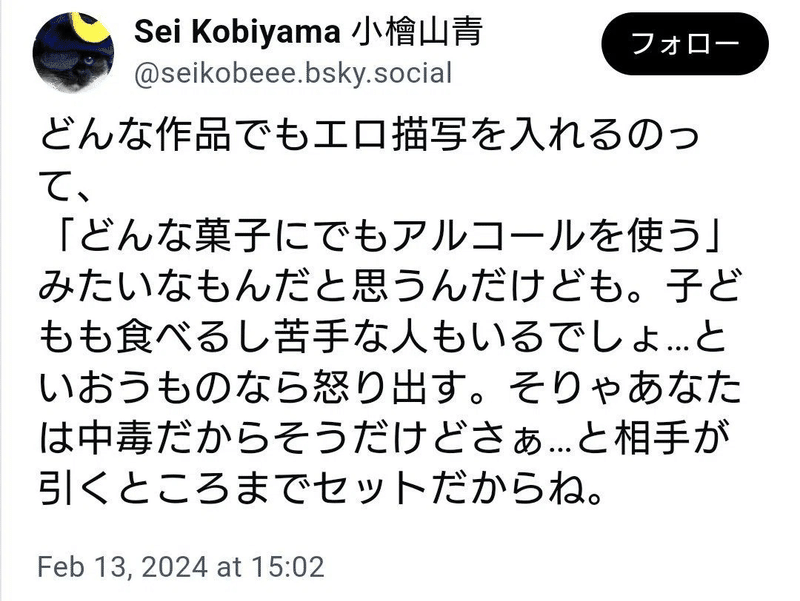

大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第18回~

5月上旬になりました。GWも終盤に差し掛かり行楽など楽しまれたでしょうか。

気温も上がり気候の変化など、皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第18回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>まひろの母ちやはを刺殺し、道長に暴力を振るい、一体何なんだよ!と顰蹙を買っていた道兼が疫病で亡くなりました。

藤原兼家卿は嫡男・道隆卿に跡継ぎとしてきれいな道を歩ませるため、嫡妻腹の次男・道兼卿を『汚れ役』として扱っていました。

兄・道隆卿や弟の道長卿ばかりをかわいがる父からは愛情を得られず、その苛立ちの矛先が身分の弱い者や弟・道長卿に向き、ついにはまひろさんの母・ちやはさまを手に掛ける事になりました。SNSでは「酷すぎる」「理不尽!」「初回から地獄」と声が上がりました。

兼家卿により揉み消しが図られましたが、後継として真っ更な道を歩む兄・道隆卿の裏で道兼卿は父が命じるまま謀略に手を染める事もありました。

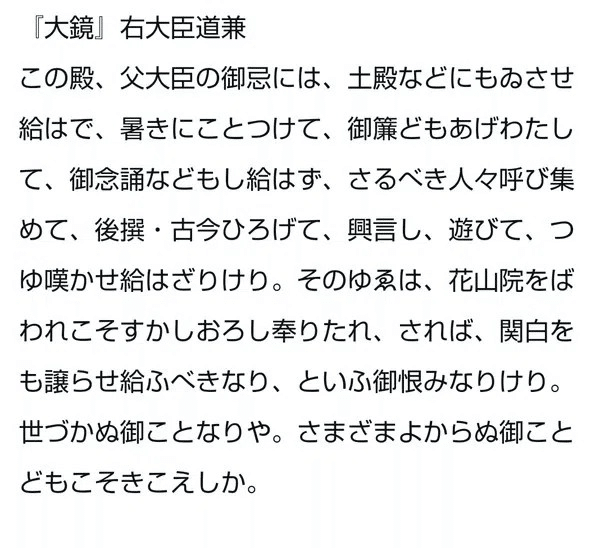

勿論これは『光る君へ』作中の創作ですが、『大鏡(第四巻・右大臣道兼)』には『非常に冷酷で、人々から恐れられていた』『面倒で意地が悪く、長幼の順序もわきまえずに、兄の道隆をいつも諭しているようなところがあった』、『栄花物語』には『顔色が悪く毛深く醜かった』とあります。(道長卿を礼賛するための伝記なので、道兼卿が必要以上に悪く書かれている可能性はありますが。)

いずれも後世に成立した説話なので、どこまで道兼卿の実像を伝えているかは定かではありませんが、若いうちの道兼卿の描写はこれらの史料を踏まえたキャラ構成だったのではないでしょうか。

この粟田殿の御ありさま、ことのほかにあえなくおはしましき。さるは、御心いとなさけなくおそろしくて、人にいみじうをぢられたまへりしとのの、あやしくすゑなくてやみたまひにしなり。

意訳:

この粟田殿(道兼)のご様子は、案外あっけなくいらっしゃった。実は、お心はたいそう思いやりのなく恐ろしくて、人からたいそう恐れられていらっしゃった殿で、不思議なことにたいした子孫もなく終わられてしまったそうだ。

>父・兼家の営業から解き放たれ、平静の心を取り戻してからは好人物だった道兼

寛和の変では五位蔵人の職務を利用し花山帝を内裏から連れ出し退位させる事に成功しました。

しかし、出家する兼家卿の後継を決める際、道隆卿が選ばれた事に激怒し「父上は正気を失っておられる。父上の今日あるは私の働きがあってこそ」と主張、父を罵ります。

『大鏡』では道隆卿が後継に選ばれた事を甚だ憎み、父の喪中にもかかわらず客を集めては遊興に耽ったとあります。

作中では酒色に溺れ、道兼卿の叔母にあたる妻・繁子さまにも見放され自堕落な日々を送りました。

そんな道兼卿を愉し励ましたのが道長卿でした。

道兼卿を演じた玉置さんは『1番信奉していて、かつ柱だったのが父親。自分の中で柱になってた存在がパキっと折れて崩れた。そこを救ってくれた。道長のおかげで少しだけ真人間になれた』『避けず逃げず、きちんと今、道兼に必要な言葉を道長がぶつけてくれた。すごいエネルギーのいること。道長の中でも乗り越えなきゃいけないことがいっぱいあったやり取りだと思う。あれで道兼の中での道長への感情がガラッと変わった』と語っていらっしゃいます。

道兼卿は関白・道隆卿の許で昇進を重ね、右大臣になっていました。

そして「汚れ仕事は自分の役目」と悲田院の視察に向かうなど、弱き民にも目を向ける様になります。

道兼卿は『大鏡』や『栄華物語』の様に悪く描かれる反面、道兼卿は藤原実資卿の『小右記』や藤原行成卿の『権記』では儀式について熱心に打ち合わせし交流のある姿も描かれています。

>長徳元年(995年)、筑前守と大宰少弐の任期を終えて、藤原宣孝が戻りました。

長徳元年(995年)4月、筑前守と大宰少弐を兼ねていた藤原宣孝公がその任期を終え、4年ぶりに為時公の屋敷を訪ねてきました。

「宣孝が4年ぶりに都に戻ってきた」と語りが入ります。

・魅惑の宋とビジネスチャンス?

>2023年に放送されたドラマ『パリピ孔明』で、オーナー小林が「昔の酒は弱い」と孔明に問いかけていました。

『『パリピ孔明』で、小林オーナーが「昔の酒は弱い」と言った』とありますが、『弱い昔の酒』とは日本の酒を指しているのか中国の酒を指しているのか具体的に書かなければ『パリピ孔明』を見ていない人には分からないのではないでしょうか。

第15回コラムでも書きましたが。

日本では、奈良時代後半から平安時代にかけて、宮中での酒造が確立しました。

延長5年(927年)に定められた『延喜式』には『造酒司(さけのつかさ)』の条文があり、酒の種類や仕込み配合等が詳しく記述されています。造酒司は儀式や酒宴など朝廷貴族の為の酒を造る部署です。『令義解』によれば、宮中の酒造りは造酒司で行われ、その長官である造酒正(さけのかみ)以下75名で、大和・河内の酒戸(さけべ)185戸の出身者に限られていました。

新米の納入が終わる旧暦10月(新暦10月下旬~12月上旬)から始まり、目的や季節に合わせて様々な酒が造られていた様です。

造酒司で作られた酒のうち『清酒』『浄酒』等は、上澄した酒又はもろみを布で濾過した酒で、主に宮中の公式宴会用や上級役人の給与酒として用いられ、下級官人や役夫へは『濁酒』『古酒』『粉酒』『白酒』等が支給されました。

庶民では大化改新(645)の翌年、『魚酒禁令(ぎょしゅきんれい)』が初めて公布されその後も度々禁酒令が出されており、自由に酒を飲むことは許されていませんでした。

例外的に農耕儀礼(国見・歌垣による酒宴)・神への信仰(神饌の酒 直会)・狭域市場の開設(市の酒)・給酒(国府で造られ給付されたもの)などに限り酒を作り飲む事ができたそうです。

庶民は酒粕を湯で溶いた甘酒の様なものを飲んでいたとの事ですが、儀礼の酒も濁り酒の様です。

平安時代の酒はアルコール度数は高いものでもせいぜい5%程度だったそうですが、アルコール化出来なかった糖類がそのまま残るため、現代の酒から比べものにならないくらい甘い酒だったそうです。

藤原道隆卿はお気に入りの 『カラスがとまっている形にした徳利』 にお酒を入れて持ち歩き、何かというと直ぐにお酒を飲み出す程の無類の酒好きでした。

そのため、糖度の高い酒の飲み過ぎなどからきた飲水病(糖尿病)の悪化が命を縮めたともいわれています。

>孔明が生きた三国時代は醸造酒でも、宋代になると蒸留酒である白酒ができてくる。

>日本で焼酎ができるのはまだまだ先のこととなります。

中国では今から5000年から6000年以上も前の大昔に酒が発明され、世界で最も早く酒の醸造が始まった国と言われています。

『史記』によれば、夏の初代国王の禹王のころ、儀狄(ぎてき)が酒を発明したと記述されています。

宋代の専売の品目は塩・茶・酒・染色用の明礬・外国産の香や薬物で、中でも高い利益を上げたのが塩や酒でした。

首都の都曲院や県城の都酒務、都市の酒務が経営する官府酒坊に於いて、酒店の酒匠・酒工や廂軍兵士に課された労役により醸造が行われ、私造も持込も一切許されませんでした。

中国酒は大別すると黄酒、白酒、果酒、薬酒、啤酒、外来酒の6種類に分けられるそうです。

白酒(バイジュウ)とは国賓をもてなすためのお酒であり、世界三大蒸留酒の一つにも挙げられ、高粱(コウリャン)やトウモロコシなどを原料として作られるアルコール度数50%以上にもなるお酒です。

これは醸造酒を蒸留してできる透明な酒で、中国の北方は寒いのでその自然条件がアルコールの高いお酒を造らせたとの事です。

起源は宋代初期(900~1000年代)とされ、本格的に造られるようになったのは清代中頃(1700~1800年代)からだとされます。

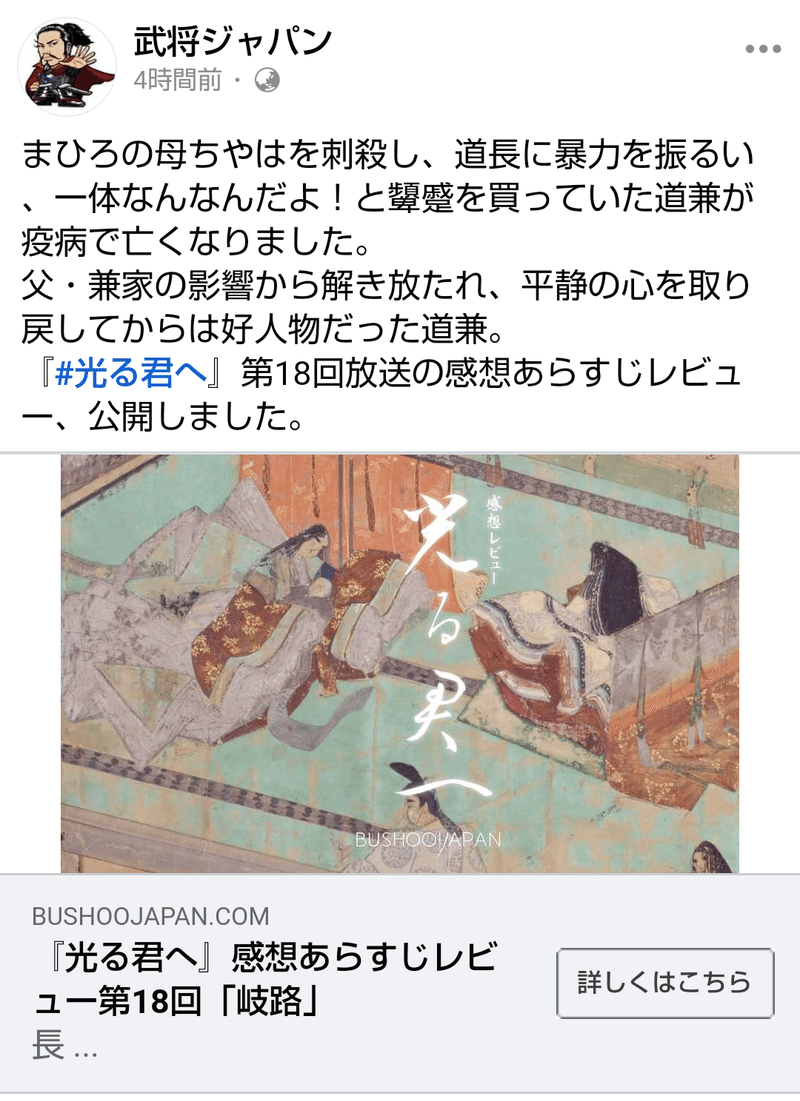

>宣孝は、戦人が好むというこの強い酒を、まひろにも勧めてきました。

太宰府の土産を山ほど抱えた宣孝公の土産は大陸とも縁が深い筑前で買い付けた『唐(から)の酒』でした。

宣孝公は『唐の酒』を親子に振る舞います。

為時公は「ああ…変わった味だな。唐の酒は」と顔をしかめ言います。

宣孝公は「戦人の好む酒だ。我らは戦を致さぬゆえ口には合わぬが。おかしなものも一興であろう?」と杯を傾けます。

宣孝公は「まひろも味わってみるか?」とまひろさんにも勧めました。

「やめとけ」と止める為時公に構わず宣孝公は「何事も経験だ」と言います。

宣孝公は「どうじゃ?」と聞きます。

不安げな為時公を他所にまひろさんは唐の酒を飲み干すと「カッと致しますね」と答えました。

「まさに戦の前に己を鼓舞する酒ですね」と評します。

余談ですが、『勾践投醪(投醪河)』という言葉があります。

硬い薪の上に寝て夜を過ごし、苦い肝を嘗めて思いを遂げる日を待つという故事成語『臥薪嘗胆』に纏わる話です。

今から約2,400年前、周王朝が衰えて中国各地は春秋時代といわれる戦乱に突入し、越と呉はお互い覇権を争うライバルでした。

呉王夫差(ふさ)は計略によって父を殺され、薪の上に寝て復讐の日を誓います。やがて呉は越に攻め込み、滅亡寸前まで追い込みます。

かろうじて処刑を免れた越王勾践(こうせん)は、夫差の召使へと身を落としながらも何とか越に戻り、7年ものあいだ日夜苦い鹿の肝を嘗めて「会稽(現在の紹興)の恥を忘れるな」と誓います。これが『臥薪嘗胆』。

越王勾践は昔年の思いを遂げるために挙兵し呉に攻め込み見事勝利を遂げます。

自軍の士気を大切にした勾践。

ある人が勾践に、にごり酒(醪。もろみ)を一壺、献上します。

勾践は『兵士たちにも平等にこの酒を飲ませてやろう』と思いました。

そこで兵士たちを川の下流に並ばせ上流で酒を川の流れに注ぎ、その川の水を飲ませました。

兵士たちは勾践の心意気に感動し、士気は大いに高まったのだそうです。

宣孝公の『戦人の好む酒』とは越王が兵を鼓舞した会稽(現在の紹興)の酒(紹興酒)を踏まえたものなのかもしれません。

血を流す戦を穢れとする平安貴族には『口には合わぬ』という事でしょうか。

>なんなんでしょう、この、宣孝の圧倒的なスケベ感は!

>女性を酔いつぶして不届な行為をはたらくものは論外としまして。

>同意のうえで酒を少し飲ませ、頬に血の気がのぼる様を楽しむのは、粋な男という感があります。

>宣孝が、親切なおじさんから、色気あるおじさまにランクアップを遂げた瞬間でしょう。

宣孝公はまひろさんの飲みっぷりに「そのとおりだ。まひろは打てば響くよい女になったのう。歳を重ねて色香を増した」と言います。

まひろさんは「お戯れを」とあしらい「そんなことより宋の国の事をお聞かせくださいませ。博多の津には、宋の国の人が商いに来ているのですか?」と宣孝公に尋ねます。

今までは伴侶となりそうな殿方を紹介するなど男女の仲が想像できない、親戚で為時公の友人であった宣孝公が、年月を経てまひろさんを女性として意識し始めたという事ではないでしょうか。

今まで恋を意識しなかった男性が娘ほどの年齢の友人の娘に女を見出してしまう、そしてその友人である父親は気付いていないという場面です。『圧倒的なスケベ感』『女性を酔いつぶして不届な行為をはたらく』『同意のうえで酒を少し飲ませ、頬に血の気がのぼる様を楽しむ』とは何見氏は男女の恋の駆け引きや情の移ろいをエロ目線でしか見ていないのでしょうか。

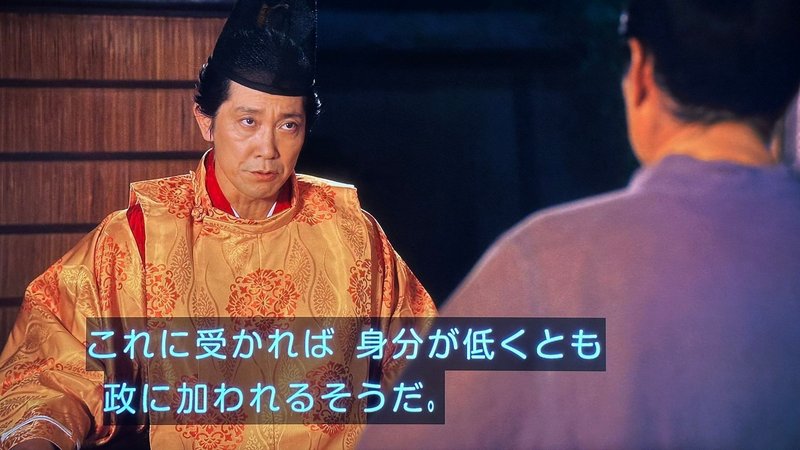

>さらに宣孝は【科挙】のことも説明します。

まひろさんは「宋の国の事をお聞かせくださいませ。博多の津には、宋の国の人が商いに来ているのですか?」と尋ねました。

宣孝公は「ああ。商人も役人も来ておるぞ。薬師もおる」と答えます。

博多の津には、宋から商人だけでなく役人、薬師も船で来航しており、宣孝公は宋に詳しいようです。

「宋には科挙という制度があり、これに受かれば、身分の低くとも政に加われるそうだ。」と宣孝公は宋の科挙について説明します。

まひろさんは「まことでございますか?身分を超えて機会を与える国があるとは…!行ってみたい」と異国の制度に驚き興味を持ちました。

>合格すれば身分が低くとも政治に関わることができるシステムであり、実は日本でも一時導入されていましたが、廃れてしまいました。

日本でも一時導入されていた科挙のようなシステムがあるのなら具体的に説明をお願いします。

日本では平安時代に科挙の考え方が導入され、律令制での官吏の登庸試験として『課試』と呼ばれる試験が式部省及び大学寮で行われました。

日本独自の制度として『蔭位の制』と呼ばれる高位者の子孫を父祖である高位者の位階に応じて一定以上の位階に叙位する制度があり、高位の貴族の子弟には世襲により自動的に官位が与えられたため、受験者の大半は下級貴族で合格者が中級貴族に進める程度で律令制の崩壊とともに廃れていきました。

>科挙は時代ごとに異なります。

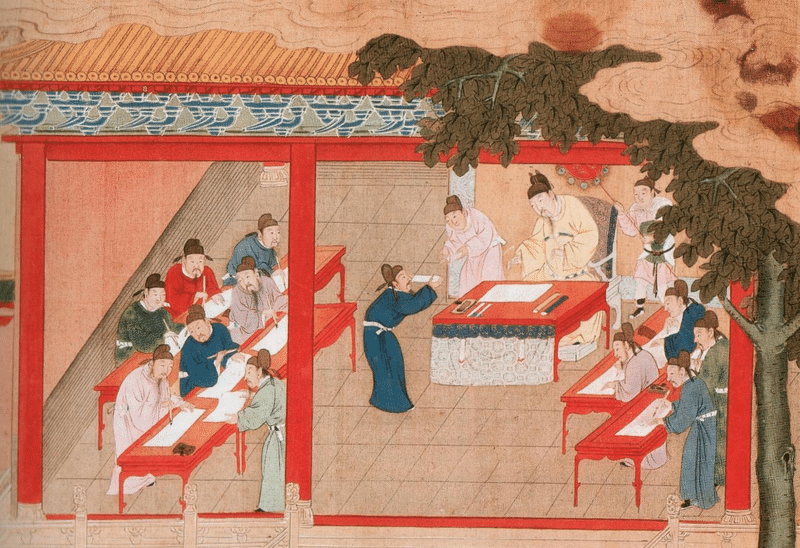

『科挙』とは『(試験)科目による選挙』を意味します。

唐が滅んだ後、戦乱の中で旧来の貴族層は没落し権力を握ることはなくなっていきました。

宋代では北宋の初代皇帝・趙匡胤は文治を旨として科挙制度を整備し、皇帝自らが臨席のうえで審査にあたる殿試を、最終試験として課しました。

受験科目は進士科と諸科に分かれていましたが、科挙制度の改革によって諸科がほぼ廃止され、科目が進士一科に絞られこの時より経書・歴史・政治などに関する論述が中心となりますが試験自体はその後も『科挙』と呼ばれます。

この科挙に日本人でありながら見事合格を果たした人物が奈良時代に遣唐使として唐に渡り、玄宗皇帝に仕え再び故郷の地を踏むこと叶わず生涯を終えた阿倍仲麻呂公でした。

北宋の時代になると、官僚たちが新しい支配階級『士大夫』を形成します。

士大夫たちは、科挙に合格して官僚になることで地位・名声・権力を獲得し、それを元にして大きな富を得ていました。

宣孝公が「受かれば、身分の低くとも政に加われる』と言っていますが、建前上受験資格に制限のない科挙に於いても科挙に合格するためには幼い頃にから、労働に従事せず学問に専念できる環境や、膨大な書物の購入費や教師への月謝などの費用が必要で、実際に受験できる者は大半が官僚の子息または富裕階級に限られていました。

受験者の大多数は一生をかけても合格できず、経済的事情などの理由によって受験を断念したり、過酷な勉強生活と試験の重圧に耐えられず精神障害や過労死に追い込まれたり、失意のあまり自害する事もあったそうです。

科挙は皇帝が直々に行う重要な国事だったため、カンニングに対する罰則は厳しく、動機や手口次第では死刑に処される場合もありました。

試験偏重主義になり、明代では試験内容も四書を八股文という決められた様式で解釈する方法に改められたが簡便なものになった事で貧困層からも官僚が生まれる様になった反面、形式重視に陥ってしまい真の秀才を得られなくなってしまうという弊害も発生したそうです。

>宣孝は唐の薬を取り出します。

>切り傷に驚くほど効くとかで、藤原実資が見たら欲しがりそうな逸品ですね

>この薬を売り捌くことで、宣孝はボロ儲けをしました。

科挙の話から宋に行ってみたいと言うまひろさんに宣孝公はさりげなく話題を変えました。

「行くのは難儀じゃが、宋の物なら手に入るこれは宋の国の薬で、切り傷には驚くほど効く。」と言い傷に効く薬を取り出します。

「大宰府ではこれでボロ儲けした。国司のうまみを味わい尽くしたわ」と打ち明けました。

宣孝公は国司として上国の筑前に赴任しました。

平安時代の中頃になると律令制が崩れはじめ、10世紀の初め頃には、守や介といった上位の国司に権限を集中させる制度に変わります。

国司には民から徴収した税をまとめて都に送り税率を自由に決める権利が与えられたので私腹を肥やした国司もいました。

また実入りの多い国司が貴族にとって人気の役職となり藤原氏に金銭などを贈り、思う通りの任地に派遣される 成功 (じょうごう)や、現在の任地から離れずもう一回再任される 重任 (ちょうにん)など官職を金で買うなどするようになります。

9回・13回・15回でも書きましたが。

平安時代には北宋や高麗などの外国商人らの検問・接待・交易などの海外交易の施設として、筑紫、難波、平安京に鴻臚館(こうろかん)が置かれていました。

筑紫の鴻臚館跡は福岡城の敷地内に遺構が見つかっている唯一の鴻臚館です。

商船の到着が大宰府に通達されると大宰府から朝廷へ急使が向かいます。

そして朝廷から唐物使(からものつかい)という役人が派遣され、経巻や仏像仏具、薬品や香料など宮中や貴族から依頼された商品を優先的に買い上げ、残った商品を地方豪族や有力寺社が購入しました。

宣孝公はこうした宋の商人と唐物使の間に入り、品物に自分で値を付け売りさばき、儲けを得たのではないかと思います。

何見氏が藤原実資卿を何故ここで引き合いに出すのか分かりませんが、おそらく平安貴族としては長寿=健康マニアのイメージがあるのだと思いますが、その論拠を示して下さい。

実資卿は小野宮流藤原氏当主として莫大な財産を引き継ぎ裕福な貴族です。

故に薬品や香料などが欲しいならば自分で唐物使に依頼し宋の商船から買い付けるのではないでしょうか。

>さらには唐ものの紅まで、まひろのために買ってきました。

(中略)

>満足げな宣孝は、本当に良い意味でいやらしくなりましたね。

『良い意味でいやらしくなりました』

良い意味も悪い意味もなく宣孝公本人も派手好みであり、まひろさんへの土産として年頃の女性ならばと唐物の紅を買って来たのでしょう。

珍しい物だからと女性に贈り物をする事が悪い事でしょうか。(買ってきた土産は海外ハイブランドのコスメですが…)

『いやらしい』に悪意しか感じません。

宣孝公は「これは唐物の紅だ。」と唐物の紅を出しました。

まひろさんは「美しゅうございますね」と言います。

「まひろのために買って参った。挿してみよ」と渡します。

紅を薬指の指先につけ、そっと唇に紅を乗せるまひろさん。

紅を挿したまひろさんに「よいではないか、思い描いた通りじゃ」と宣孝は満足気に笑います。

>まひろは太宰府から宋の距離を聞きます。

ここの項目では『太宰府』表記をしており、宣孝公の官職の時は『大宰少弐』になっていますが、表記ゆれでしょうか。

太宰府と大宰府はどちらも「だざいふ」と読みますが『太』と『大』のどちらを用いるかによって、意味合いが異なります。

太宰府:地名、都市の名称

大宰府:『西の都』の中心であった古代の役所

「大宰府では魚もうまいのであろう」と訊く為時公に、「玄海の海のイカ、エビ、タイがそれはそれはうまい。されど生ものは持って帰れぬでな」と宣孝公が答えます。

「そのような事を申したのではない」と為時公が言います。

そしてまひろさんは、「大宰府から宋までどのくらいかかるのですか?」と尋ねる。

宣孝公が「海を渡って10日、それから宋の都まで陸路でふたつきはかかるそうじゃ」と答えたので、まひろさんは「遠いのですね…」と驚いています。

「行こうなどと考えるでないぞ」と為時公は牽制しますが、「伺っただけにございます」とまひろさんが答えます。

宣孝公が「行くならわしが一緒に行ってやろう。ついでに商いもできるゆえ」などと言うため、為時公は「やめてくれ。その気になったら困る」と釘を刺します。

まひろさんは「心配性な父上」と言って笑っています。

>このシーンからは、宣孝とまひろの距離が縮まるだけでなく、別の影も見えてきます。

>かつて直秀と旅立つことを夢見たまひろ――

>今度は宋へ旅立つことを、別の誰かと考えてしまうのではないでしょうか。

『別の誰か』とは宗人の朱仁聡とらとともに越前にやってきた、宋の見習い医師・周民の事でしょうか。

公式HPには『まひろ(紫式部)に宋の言葉を教えてくれ、二人は親しくなっていく。』とありますが、これは為時公が越前守に任ぜられてからでもう少し先の話であり、『今度は宋へ旅立つことを、別の誰かと考えてしまう』というのはあくまでも何見氏のそうあって欲しいという願望でしかありません

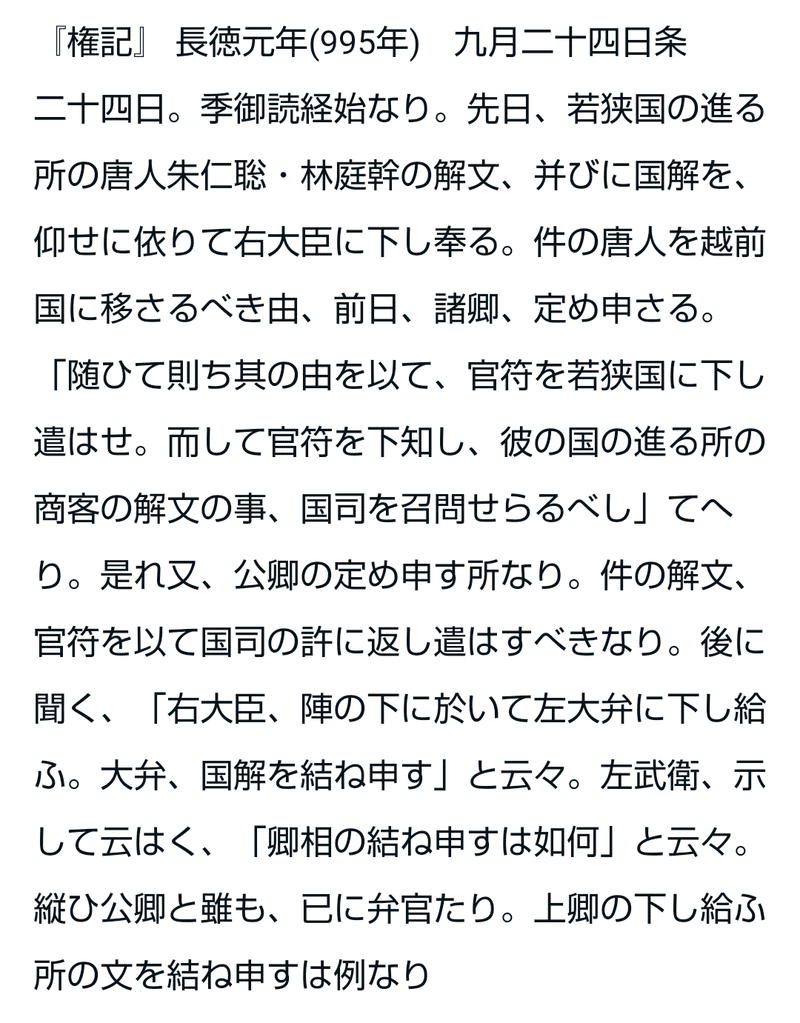

藤原行成卿の『権記』によると長徳元年(995年)9月24日には若狭に宗の商人・朱仁聡が来着する事件が起こり、その後若狭や越前に逗留しています。

為時公が越前守に任ぜられるのはその後です。

・次の関白は誰だ??

>仕事をする公卿たちが出てきます。

昇殿できる貴族、所謂殿上人は公卿だけではないですし、どこで何をしているかが分かりません。

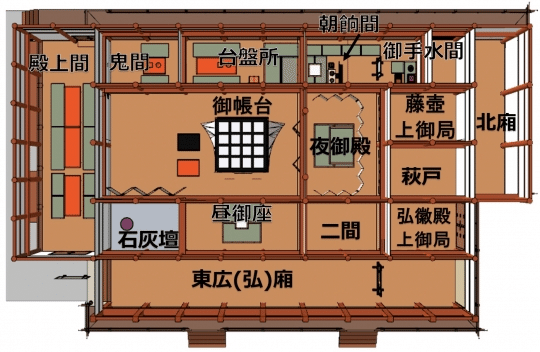

殿上人(清涼殿の殿上間への昇殿を許された公卿・四位・五位で特に許された者及び六位の蔵人)達が殿上人の詰所である殿上間に詰めています。

殿上間は、清涼殿の南廂(みなみびさし)にある殿上人詰所です。

殿上間の西側には櫛形窓(くしがたまど)という窓があり、これは天皇がここから殿上の間の様子をご覧になり誰がいるのかなどをご確認されるためといわれています。

長徳元年(995年)4月。

関白・藤原道隆卿が薨去して10日が経つのに未だ次の関白が決まっていない状況です。

内裏・清涼殿殿上の間では殿上人が詰める中、藤原道綱卿が「関白様が身罷られて早10日。帝は何故、次の関白をお決めにならないのかなぁ」と訝っていました。

そんな道綱卿に平惟仲卿は、「中宮さまが、兄の伊周殿をと、せがんでおられるに決まっておる」と言い、藤原実資卿は「出過ぎ者の中宮だ」と吐き捨てる様に言います。

その公卿達の会話を一条帝は櫛形窓からお聴きになっていらっしゃいます。

道綱卿は実資卿と惟仲卿の間を取り持つように、「伊周様は若すぎるよね。帝も若い、関白も若いんでは…」と言い、実資卿はわが意を得たりと言う様に「然り!時には的を射たことを言うではないか」と道綱卿を褒め、道兼卿も「時にはね」と微笑みを浮かべます。

さらに実資卿は「若いだけではない。道兼殿は帝の叔父だが、伊周殿は従兄弟にすぎぬ。どう考えても次の関白は道兼殿になるが順当だ。好きではないがな。全く好きではないが、関白は道兼殿であるべきだ」と続けます。

その実資卿の言葉を、またも帝がお聴きになっていらっしゃいます。

>継承順位について兄弟と父子を絡めると混乱するのは世の常。

>伊周と道長のように、甥と叔父が対立しかねません。

>この対立パターンは例えば『鎌倉殿の13人』にもありました。

(中略)

>平安貴族でなく坂東武者同士の対立が血生臭い惨劇となることは、ドラマで描かれた通り。

道隆卿が亡くなってから中々後継者が決まらず、継承順位について揉めているのは朝廷の政の中枢である『関白』職であり、『鎌倉殿の13人』を引き合いに出した一つの武家の跡継ぎ問題とは比較できないと思います。

また、継承争いは『伊周と道長』ではなく、道兼卿と伊周卿です。

17回でも書きましたが。

前関白・道隆卿は中関白家の政治基盤を盤石にするため嫡男伊周卿を関白に引き立てる様、帝にせまりました。

一条帝の母君である女院・詮子さまは「次の関白は道兼の兄上であるべき。それがまっとうな順番」と主張し、次期関白に道兼卿を推し、人望の無い伊周卿を嫌う公卿を取り込む策にでます。

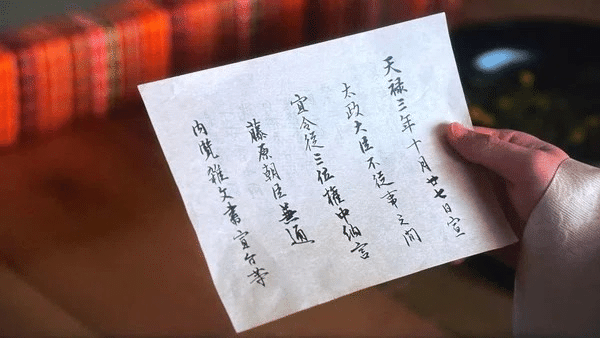

一方、中宮定子さまは内々に天禄三年(972年)の先例を調べさせました。

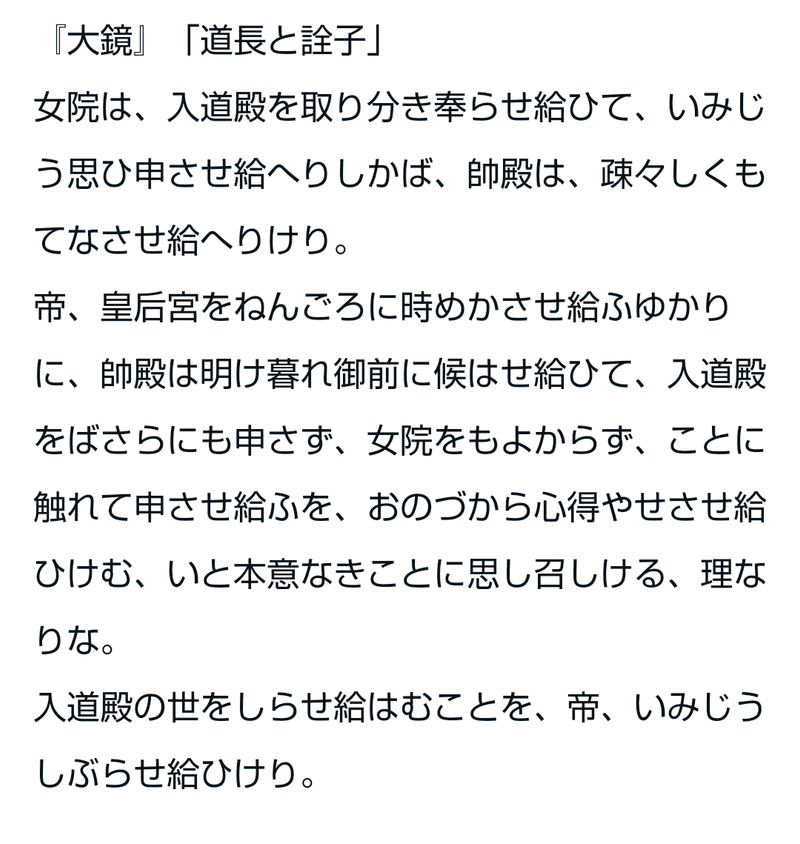

天禄三年(972年)、藤原兼家卿が長兄の藤原伊尹卿に重用され正三位大納言に引き立てられ、安和の変で冷遇されていた次兄・兼通と確執を生じた時の例です。

『大鏡』によると、同年10月に重病の伊尹卿が辞表を提出し、翌日参内した兼通卿と兼家卿は後任関白を望んで円融天皇の御前で口論します。兼通卿が円融帝の母后・藤原安子さまの「関白は兄弟順番に継いでいくべし」との遺言を献じ、円融帝はこれに従って兼通卿を関白としたため、兼家卿は不遇の時代を過ごす事になりました。

その後、病に倒れた兼通卿は弟である兼家卿を無視し、後任に親戚の藤原頼忠卿を推しました。

この20年前の『内覧(太政官から天皇に奏上する文書を事前に閲覧し処置する権限が与えられた令外官の一つで、諸事情により摂政・関白が置かれない場合、実質的な代行者として大臣の中から任命された)』の例を根拠に定子さまは道隆卿の存命中に伊周卿に内覧のお許しを得る様託けました。

しかし道隆卿は亡くなり、関白の座は未だ空白なのでした。

>時代がくだると兄の血統を重視し、叔父は当主を継承しないことが成立してゆきます。

(中略)

>どちらも叔父が甥を守り抜き、当主としています。

平安時代、「関白は兄弟順番に継いでいくべし」との円融帝の母后・藤原安子さまの遺言に沿い円融帝がお決めになった前例のある関白任官時の取り決めと、戦国時代の『三河の勢力争いである安城合戦で戦死した兄の遺児である本多忠勝公を養育し後見になった本多忠真公』、『美濃国明智城主の兄が亡くなった後遺児である明智光秀公を養育し後見になった明智光安公』の事例では時代背景が違います。

伊周卿は『兄・道隆卿の次は弟・道兼卿』という筋を通さず、道隆卿の嫡男と言う理由で関白になろうとしているため、公卿の反発を招いているのですが。

・伊周には人望がない?

>帝としても、右大臣をさしおいて内大臣を関白にすれば公卿の不満が一気に高まると懸念しているようえす。

『懸念しているようえす。』は『懸念しているようです。』の誤字だと思いますが、校閲はしていないのでしょうか。

登華殿では、帝が定子さまと伊周卿の前で、「このたびは、右大臣・道兼を関白と致す」とお告げになりました。

帝のお言葉に目を剥き啞然とする伊周卿。

帝は「右大臣(道兼卿)を差し置いて、内大臣を関白となせば、公卿らの不満が一気に高まるのは必定。公卿らがふたつに割れることを朕は望まぬ。すまぬ、伊周」と仰います。

頭を下げ絞り出すような声で「お上がお決めあそばされたことに、誰が異を唱えましょうか」と伊周卿は述べましたが、心中穏やかではありません。

「では・・・」とお立ちになる帝を定子さまが目で追います。

帝が下がられた後、伊周卿は「これでは、亡き父上も納得されぬ!」と定子さまを睨みます。 そして定子さまに、「そなたは何のために入内したのだ!」と怒りの矛先を向けました。

定子さまは、「このところ、お上は夜もお休みになってはおられませぬ」と答えます。

「迷うからだ。私を選んでおればよいものを」と不満をぶつける伊周卿でしたが、定子さまは「兄上が関白になるのが、お上は不安なのです」と言います。

「私に何の不安があると申される?」と不満気に伊周卿が尋ねますが、定子さまは「もっと人望を得られませ」と答えます。

「人望?」と訊く伊周卿。

定子さまは「次の関白にふさわしい人物だと思われるために、精進していただきたく思います」と答えました。

伊周卿は納得しかねる表情でその場を去ります。

廊下を下がる伊周卿を避け、一礼したききょうさん(清少納言)が局にやって来ました。

定子さまに「中宮さま…」と声を掛けるききょうさんでしたが、定子さまは脇息にもたれ、「私はどうしたらいいのでしょう…。帝も兄上も私にとってはどちらも大切なお方なのに…」と途方に暮れていました。

ききょうさんは「少し横におなりくださいませ」と定子さまを気遣います。

>廊下ですれ違った清少納言が、頭を下げて伊周を見送り、定子のもとへ。

>顔を合わせると、弱音を吐かれます。

実の兄ですらも我が身の栄達のために関白に執着し、何のために入内したと罵られ「人望が無い」と言えば納得しかねて去って行き、ほとほと疲れた定子さまが弱音を吐けるのはききょうさんだからではないですか。

だから「少し横におなりくださいませ」とききょうさんは気遣っているのですが。

・流星の関白・藤原道兼?

>藤原道隆の死から17日後、藤原道兼が関白となりました。

「正二位 右大臣 藤原朝臣道兼をもって萬機を預かり申さしむ。」

「朕が意を奉じ、国家万民のため、その力を尽くすべし」

帝は道兼卿を関白とする詔(みことのり)をお出しになりました。

道隆卿が亡くなって17日後、長徳元年(995年)4月27日の事でした。

道兼卿は、「公任の屋敷で荒れていた俺を救ってくれたお前のおかげだ」と道長卿に礼を言います。

「そのような事もございましたね」と答える道長卿。

道兼卿は道長卿に「お前を右大臣にする故、これからも俺の力になってくれ」と言います。

そんな道兼卿に道長卿は、「救い屋のことを公の事業にしてくだされ」と頼みました。

承諾する道兼卿に、「兄上ならよき政ができましょう」と道長卿。

道兼も「父にもう恨みはない。されどあの世の父上を驚かせる様な政をしたいものだ」と言います。

そして道兼卿は「まずは諸国の租税を減免し、新規の荘園を停止しよう」と政策を語り、「兄上なら必ず」と道長卿。

>今の道兼は、関白にふさわしい人徳を身につけているように見え、伊周にはそれがない。

荘園とは貴族や寺社、地方豪族などの私有地を指します。

荘園の増大は摂関家などの有力貴族や彼らに保護された寺社などに莫大な収入をもたらす一方、国司等による税の徴収が不可能になるため、朝廷の財源に深刻な打撃を与えました。

寛和2年(986年)の寛和の変で道兼卿に騙され出家する事になった花山院は自らの御代に親政に取り組み、永観2年(984年)には開墾した土地の持ち主を有力貴族や寺社に変えた寄進地系荘園など違法手続きにより設立された荘園を整理し停止する『荘園整理令』を発布しました。

これは『永観の荘園整理令』と呼ばれています。

花山院の政策は有力貴族の反発を招き、成果を挙げませんでした。

また受領国司の中には横領や増税に努めて私腹を肥やし、尾張国の郡司や百姓が藤原元命卿を訴えた『尾張国郡司百姓等解』の様に、農民たちから訴えられるケースもありました。

作中の道兼卿は民を虐げても良い虫けら扱いした事を悔い、『荘園整理令』の発布、租税の減免により貴族や国司の横暴やそれに伴う民の逃散や困窮などを防ごうとしたのでしょう。

>そして道兼は、関白就任の慶賀奏上のため清涼殿へ向かいます。

>しかし、そのとき、ふっと力が抜けたように倒れ込んでしまう。

道兼卿は慶賀奏上後清涼殿に向かう際に倒れたわけではありません。

帝に関白就任の所信表明を行い、御前を下がる際に倒れています。

長徳元年(995年)5月2日、道兼卿は関白就任の慶賀奏上の後、清涼殿に向かいました。

しかし道兼卿は、どこか体調不良の様に口元が震えていました。

蔵人たちが居並ぶ中、道兼卿は帝に関白就任の表明を行い、帝から言葉を賜りました。

帝の御前から下がろうとする道兼卿の首が力なく後ろに反り、その場に倒れてしまいました。

静寂が清涼殿を支配し、帝をはじめ周囲の人物を驚かせます。

そして、道長卿が真っ先に駆け寄り意識の無い道兼卿を抱き抱えています。

その後道長卿は薬師を連れて来ましたが、道兼卿は「俺は悲田院で見た者たちと同じ疫病だ。近づくな」と叱ります。

それでも「ご無礼を」と詫びながら御簾を上げ入室する道長卿に、「お前が倒れれば我が家は終わる、二度と来るな」と道兼卿が言います。

さらに「疫病でも治る者もいる」と言う道長卿に道兼卿は「俺を苦しめるな、行け!」と命じました。

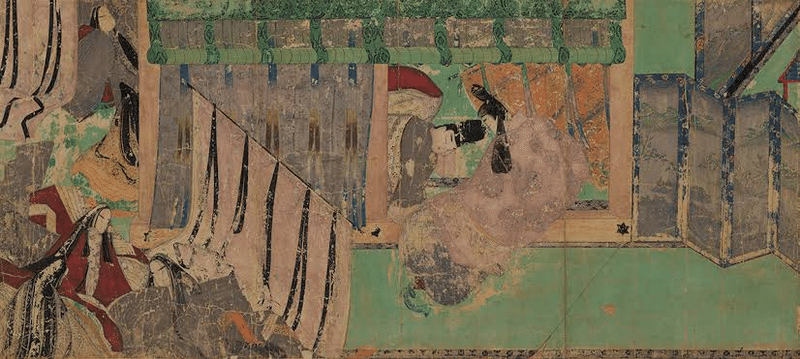

『大鏡』によると、長徳元年(995年)5月2日、関白として初参内した際に内裏で体調を崩し、従者にすがるようにして帰宅するとそのまま寝込み、道兼の病状はみるみるうちに重くなっていきました。

右大臣だった藤原実資卿が祝辞を兼ねた見舞いに駆けつけ、道兼卿は実資卿に伝えたいことがあったので具合が悪いところ無理をして御簾を下ろし横になったままで面会しました。

見舞いに来た実資卿は「御立派な容姿の人だったのに、重病によって衰え、正体も無い様子になってしまわれた。それでも遠い将来にわたる事などを話されたのは、誠にお気の毒であった」とも語っています。(『大鏡』)

この対面は『源氏物語 36帖「柏木(二)」』での夕霧が女三宮の出家を聞いた柏木が重体となり、権大納言に昇進した祝いも兼ねて見舞いに来た親友・夕霧がその臨終を看取る場面を思い起こさせます。

徳川美術館 所蔵

また、『栄華物語』では、病に倒れた道兼卿を、弟の道長卿が熱心に看病したと記されています。

殿(道兼卿)が息を引き取ると、左大将殿(道長卿)は「悪い夢を見ているかのようだ」と申されて、袖で顔を隠された。

とても仲の良いご兄弟で、病気が移る恐れがあっても気にかけずにお世話をなさっていたというのに、悲しい事だ。

前関白殿(道隆卿)が亡くなられた際には、弔問にも行かなかったというけれど……。

>道長は、道兼のもとへ薬師を連れてゆきます。>祈祷でなく薬師というところがありがたい。

16回でも書きましたが。

平安時代の医療機関には律令制の中の医疾令により制定された『典薬寮』があり、宮内省に属する宮廷官人への医療、医療関係者の養成および薬園等の管理を行っていました。

典薬頭を長官とし、医師、針師、按摩師、呪禁師で構成されていました。

また、医博士、針博士、按摩博士、呪禁博士、薬園師がおり、その下には学生である医得業生が学びました。

内薬司併合時には侍医・薬生・女医博士も移管されました。

典薬頭は和気清麻呂を開祖とする和気氏、そして現存する日本最古の医学書『医心方』を編纂した丹波康頼に始まる渡来系の氏族である丹波氏らが世襲していきました。

また祈祷など呪術も医療の一つと位置付けられていました。

今回の道兼卿の急病は疫病の可能性がある宮廷官人への医療であり、道長卿が祈祷よりも『典薬寮』からの薬師の派遣を優先したのではないでしょうか。

>そう道長を強引に追い払うと、道兼は手を合わせ、読経を始めます

部屋を出た道長卿の耳に、道兼卿が読経する声が聞こえて来ました。

無意識のうちに『光明真言』を唱える道兼卿は「俺は…浄土に行こうとしておるのか?」と自問し、「無様な…こんな悪人が」と呟き自嘲する様に笑い、咳込みます。

道長卿が駆けつけ、道兼卿に抱き付きました。

そして「関白の慶賀奏上から7日で藤原道兼は35歳で世を去った」と語りが入ります。

死期を悟った道兼卿が無意識に唱えていたのは『光明真言』なのだそうです。

正式名称は『不空大灌頂光真言』という密教の真言で23の梵字から成り、『十悪五逆四重諸罪』によって、地獄・餓鬼・修羅に生まれ変わった死者に対し、光明を及ぼして諸罪を除き、西方極楽国土に往かせるという功徳があるそうです。

・次の関白をまた決めねば?

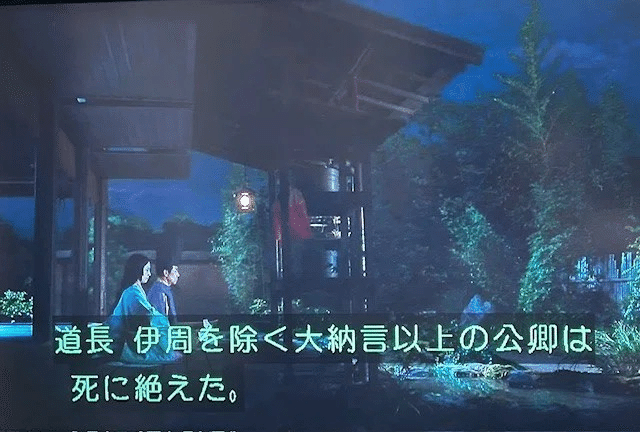

>疫病が猛威をふるい、道兼が死んでからわずかひと月の間に、道長、伊周を除く大納言以上の公卿は死に絶えた――衝撃のナレーションが語られます。

この語りの前に中関白家の様子、兄を失った喪失感に苛まれる道長卿の様子、為時公・まひろさん親子の様子が描写されています。

>中関白家でも、このことを話しています

中関白家では、「七日関白とは情けないな」と隆家卿が話を切り出します。

伊周卿は「よくぞ死んでくれたものだ」と胸をなでおろし、貴子さまは「父上がお守りくださったのだ」と言います。

そんな貴子さまに伊周卿は自信満々に「私が関白になれば、我が家の隆盛は約束されたも同然。跡を継がせる息子も入内させる娘もいるので安堵なされませ」と言います。

道長卿は道兼卿を失った喪失感に苛まれ、土御門殿の縁側に寝転がっています。

そしてその姿を倫子さまが見ています。

為時公はまひろさんに「敵(かたき)とはいえ、これで良かったとは思えぬのう。」と呟きます。

また「さぞや無念であったろう」と道兼卿を慮っています。

まひろさんは思いつめた顔をしていましたが、立ち上がって琵琶を持って来ると、「あのお方の罪も無念も、全て天に昇って消えます様に」と言って奏で始めました。

そして、「道兼の死後、道長、伊周を除く大納言以上の公卿は死に絶えた」と語りが入ります。

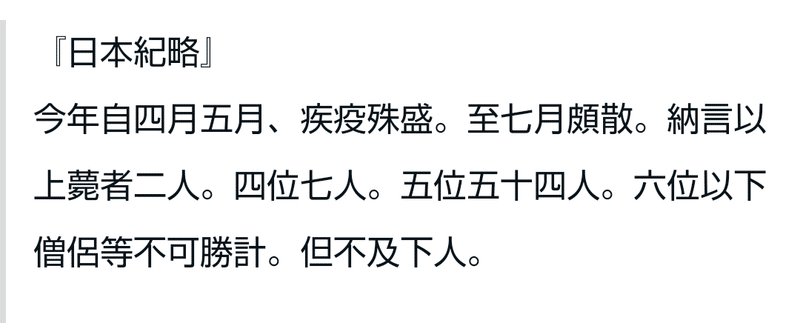

正暦5年(994年)正月に九州から流行が始まり長徳元年(995年)にかけて全国に広まった疱瘡(天然痘)により都は『死亡した者は多く路頭に満ち、往還の過客(かかく)は鼻を掩(おお)って通り過ぎた。烏犬は食に飽き、骸骨は巷(ちまた)を塞いだ。』『5月には京中の堀水が死人であふれたので、検非違使が看督長(かどのおさ)に命じて京中の堀水の中の死人をかき流させるという措置を執っている』という状況でした。(『本朝世紀』)

結局、4月から7月に至るまでに、京内の死者は過半となり、五位以上の貴族の死者は67人を数えたと『日本紀略』にはあります。

この疫病は殿上人も例外ではなく、左大臣源重信卿、右大臣藤原道兼卿、大納言藤原朝光卿、藤原済時卿、権大納言藤原道頼卿、中納言源保光卿、源伊陟卿が次々と罹患し亡くなり、政府は壊滅状態になりました。

>この父娘は、儒教教典も読みこなし、「人望」に繋がる徳を身につけています。

日本に儒教が公式に伝わったのは仏教より早く、百済から五経博士という儒教の五経(詩・書・礼・易・春秋)を教学する学官たちが来日した513年と言われています。

平安時代、律令制にも儒教の影響が見られ、儒教思想は官吏養成に応用されました。

国家での研究機関として式部省管轄の大学寮において『明経道』として教授されました。

日本では科挙が取り入れられなかったため、儒教本来の価値が定着せず、実学的な歴史(中国史)を教えた後に漢籍を教えた文章道や陰陽道に移っていき衰退していきました。

為時公は元々花山帝など弱っている人に情を傾けたり自分が散位する原因となった兼家卿が亡くなった時はその死を悼む様な優しい人物です。

花山帝を陥れるための懐柔が目的とはいえ、道兼卿は屋敷を訪れ、自分が手に掛けたちやはさまの娘とは知らずまひろさんの琵琶の音色に涙を浮かべました。

まひろさんは母の敵である道兼卿を「生涯恨む」と言っていましたが、屋敷を訪れた道兼卿に琵琶を聞かせた際には振り回されたくないとも言っていました。

道兼卿は罪を悔い謝罪する機会もなくこの世を去りました。

現世で罪を重ねた道兼卿の気持ちを慮り、鎮魂の琵琶を奏でるのは儒教要素だけでなく親子が死を悼む気持ちが強いからだと思います。

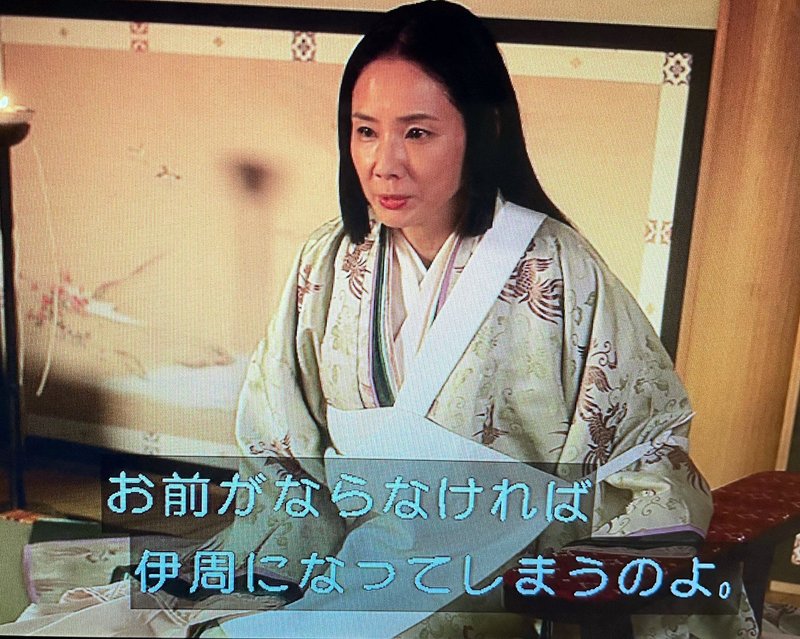

>藤原詮子が、道長と倫子を呼び出しています。

道長卿と倫子さまは詮子さまに呼び出されています。

「遅いじゃないの」と怒る詮子さまに対し、「内裏での仕事が長引きまして」と答える道長卿。

詮子さまは「分かっていると思うけれど、次はお前よ。私には務まらないとか言わないでおくれ」と言います。

しかし道長卿は、「姉上…私は関白になりたいとは思いませぬ」と答えます。

また「帝はお若いながら果断にしてお考えも深く、ご聡明である」とも言います。

「お前がならなければ伊周がなってしまうのよ」と言い聞かせる詮子さまでしたが、道長卿は「それがよいと存じます」と言います。

倫子さまも「女院さま、私たちは今のままで十分なのでございます」と意見を述べます。

「そなたは黙っておれ!」と声を荒げる詮子さまに「ご無礼しました」と頭を下げる倫子さま。

詮子さまは「伊周が関白になったら私たちは終わりよ」と訴えます。

道長卿は、「倫子の言う通りだ」と言います。

それも世の流れと言う道長卿に詮子さまは「うつけ者!」と叱ります。

>一方、藤原伊周は屋敷で宴会を開いていました。

>有力貴族を集めて自身の味方に固めよう、という魂胆でしょう。

一方、伊周卿は有力貴族を集め宴を開きました。実資卿は姿を見せず、「らしいな」と口にする伊周卿。

そして「私の話など聞きたくないだろう」とも言います。

伊周卿は居並んだ貴族達を前に「ようこそおいでくださった。」と言います。

「志半ばにも達せず病にて身罷りました父・道隆は、皆様のご意見を聞き入れることの大切さを繰り返し私に語っておりました。これよりは己を強く持ち父の遺志を継がねばと胸に誓っております。私も帝と近しくさせて頂いておりますので皆様と帝をつなぐ架け橋となれるよう精進したく存じます」と語ります。

そして「さあさあどうぞ召し上がって下さい」と自ら酌をして回り、豪華な食事を勧めました。

しかし、根回しのための宴に貴族達の反応はどこか冷めたものでした。

その頃、帝は寝所で定子さまと睦まじくなさっておいででした。

「これで堂々とそなたの兄を関白にできる」と帝が仰り、定子さまは「嬉しゅうございます」と答えます。

一方で実資卿は、伊周卿が関白となる事に「よろしくない流れであるな…」と不満を口にしています。

何見氏のあらすじでは伊周卿の宴の場面と実資卿の「よろしくない流れ」の見解の間に帝が定子さまとの睦み合いの場で「伊周をやっと関白にできる」と仰る場面が抜けていますが、これは帝がご本心を表明される大事な場面だと思います。

>藤原斉信は、藤原公任と藤原行成を前にして、伊周で決まりだなと結論。

こちらの場面は斉信卿が公任卿と双六をしていて行成卿が見守っており、それぞれがこれからの見解を語っているのですが、何見氏はあまりに状況説明を省きすぎではないでしょうか。

斉信卿は公任卿と双六をしながら、「伊周殿は皆の承認を取り付けたという事か」と言います。

公任卿は「以前に比べればやや人間的にマシになっただろう」と感想を述べました。

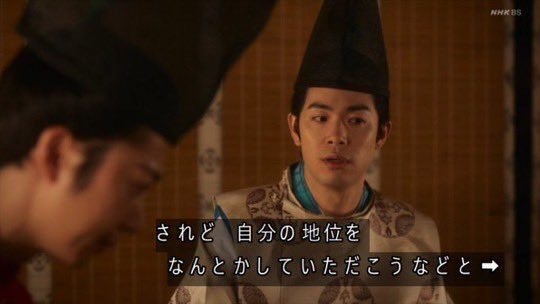

しかし行成卿は「道長が関白であるべき、伊周ではない」と主張します。

公任卿も「そりゃ道長の方が、俺たちはありがたい」と本音を言うも道長卿の就任はないと思っています。

しかし斉信卿は「分からんよ、行成のように大の道長贔屓もいる」と言います。

これには行成卿が「はい、私は大の道長さま贔屓にございます。されど自分の地位を何とかして頂きたいなどと厚かましい事は考えません」と反論します。

斉信卿は、「俺は厚かましいのが売りだからな。道長になったら売り込むよ」と目を輝かせています。

しかし、公任卿は「やはり道長の関白はない」と考えていました。

>熱意をこめてやたらと道長推しを宣言するのが行成でした。

斉信卿に「大の道長贔屓もいる」と指摘され、行成卿は「私は大の道長さま贔屓にございます。」と肯定しますが、「自分の地位を何とかして頂きたいなどと厚かましい事は考えません」と反論しており、推しを応援する事と私欲のために媚を売る事は別と意見を述べています。

・道長は不人気なのか??

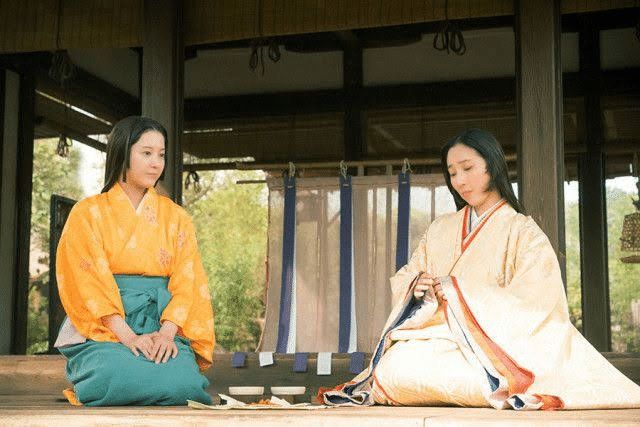

>まひろのもとに清少納言がやってきます。

>彼女はお菓子を持参。

>中宮様からたまわったからとお裾分けしてきます。

まひろさんは小袖姿に着替え家事をしています。

そこへ壺装束に虫の垂れ衣の付いた市女笠姿のききょうさんが訪ねて来ました。

ききょうさんは「中宮さまより賜りましたお菓子ですの。お裾分け」と唐菓子の包みを広げます。

「まあ、ありがとうございます。この様な贅沢なもの」とまひろさんは宮中で供される貴重な唐菓子に礼を言います。

ききょうさんに勧められてまひろさんは唐菓子を口にします。

「美味しゅうございます」

その唐菓子は大変美味でした。

まひろさんの様子をききょうさんは笑顔で見守っています。

>口に運んで満面の笑みで喜ぶまひろの表情から、そのお菓子がどれだけ珍しくて貴重か伝わってきます。

『そのお菓子がどれだけ珍しくて貴重か伝わってきます。』ききょうさんが定子さまから賜りまひろさんにお裾分けしたのは唐菓子(唐果物)なのですが、何見氏の書き方ではどの様な菓子でどの様に珍しく貴重な品なのか具体性がありません。

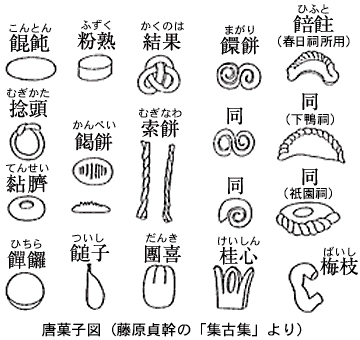

ききょうさんのお裾分けの唐菓子は形状から見て『八種(やくさ)唐菓子』の一つ『梅枝(ばいし)』と思われます。

唐菓子は、中国(唐朝)から仏教文化と共に伝わりました。

当時は、果物を菓子と称していたので『唐果物』とも呼ばれます。

もち米・うるち米・麦・大豆・小豆などの粉に塩や甘葛の煮詰めた汁、水飴、献上する上級品でははちみつなど甘味料を加え捏ね、果物の形を作った後胡麻油で揚げた菓子の事です。

また八種唐菓子の他に餢飳(ぶと)や索餅(さくべい)などがあります。

承平(931~938)年間に成立した『倭名類聚抄』には、加工菓子の名称が二十数個見られ、そのうち歓喜団(かんきだん)という菓子の説明の一部として以下のような記述があります。

今案俗説 梅枝 桃枝 餲餬 桂心 黏臍 饆饠 鎚子 団喜 謂之八種唐菓子

意訳:

今案ずるに俗説に、梅枝 (ばいし)桃枝(とうし) 餲餬(かつこ) 桂心(けいしん) 黏臍(でんせい) 饆饠(ひちら) 鎚子(ついし) 団喜(だんき)。

之(これ)を八種唐菓子と謂ふ

https://makotolabo.hatenablog.com/entry/kyogashi_rekishi

唐菓子はほとんどが宮中での公家の儀式や宴席の中で用いられており、一般庶民の口には入らないものでした。

現在、残っている八種唐菓子としては、春日大社(奈良市)の神饌にある梅枝、亀屋清永(京都市)にて製造され「歓喜団」と同じものといわれる清浄歓喜団があります。

>清少納言は関白がどうなるかという話題にうんざりして、まひろのもとへ来たのだとか。

梅枝を美味しそうに頬張るまひろさんにききょうさんは笑いながら「内裏では次の関白が誰になるかで持ちきりなの」と言います。

次期関白の話題ばかりの内裏からききょうさんは逃げるようにしてまひろさんに会いに来たのでした。

父の為時公が言うには「次の関白は道隆さまの若君だ」とまひろさんは言います。

ききょうさんも「伊周さまになってほしいけど権大納言の道長さまという説もある」と伝えました。

そしてききょうさんはまひろさんの表情を見て、「道長さまをご存知?」と尋ねすぐさま「昔漢詩の会で一緒であったわね」と言ったため、まひろさんも話を合わせます。

まひろさんが「よく存じ上げないですけれど、道長さまの政の才はどの様なものなのでしょう?」と尋ねます。

ききょうさんは「う~ん…何しろ細かい事にうるさく厳しいのです。中宮さまが螺鈿細工の厨子棚が欲しいと仰せになったらそのような贅沢は許されないと仰せになったのですよ。信じられませんでしょう?」とききょうさんが愚痴をこぼします。

またききょうさん曰く、「道長さまは公卿の間でも女官の間でも人気が無い。そもそも偉くなる気も無いし権勢欲もまるで無い様ですので、やはりありえませんわね」との事でした。

そしてききょうさんは自分も唐菓子を口に入れます。

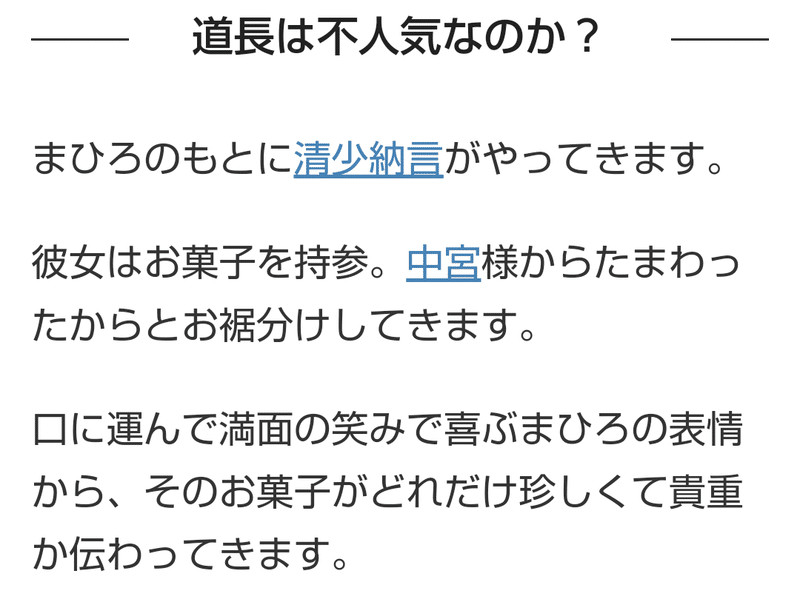

>道長の書いた日記はじめ、当時の記録を見ると、道長は「細かいことに厳しい」どころか、よくいえば鷹揚、悪く言えば大雑把な性格です。

倉本一宏氏の『藤原道長「御堂関白記」全現代語訳』上巻、「はじめに」によれば、『御堂関白記』の現存するものは、長徳4年(998年)から治安元年(1021年)の間の記事だそうです。

作中時系列では長徳元年(994年)なのでこの辺は道長卿本人が日記を付けているかどうかは定かではありません。

清少納言が定子さまに仕えた頃、道長卿は中宮大夫(中宮に関する事務を行う中宮職の長官)でした。

道長卿は下襲(したがさね。内着(下着))の色づかいにも気を遣うセンスを持ち合わせた人物だった様です。

『枕草子』の『関白殿、黒戸より出でさせ給ふとて』では、関白・道隆卿が黒戸(清涼殿の北側にある細長い部屋)から出てくる際に戸の前に立つ道長卿が道隆卿に膝まづいて挨拶します。

その事を道隆卿の死後、清少納言が道長卿を何度も話題にしたところ、定子さまから「例の思い人ね」と誂われています。

道隆卿の死をきっかけに道長卿は定子さまの政敵となり、定子さまの女房である清少納言はおのずと道長とは間接的な敵対関係となります。

ききょうさんが帰った後、まひろさんは一人縁に座り、「あの人、人気がないんだ…」と心の内で呟いていました。

>つまり、定子や清少納言周辺は、金銭感覚が相当おかしくなっているとも思える。

>道長はごく常識的な範囲で咎めたのに「こんなことすら許さないなんて!」となるのだとすれば、おかしいのは定子周辺なのです。

(中略)

>たかが贅沢な調度品ひとつにしても、嫌な兆候があるもの。

>それを見抜き、事前に止めた道長様はえらい!

>そんなことを思ううちに、まひろはにやけてしまったのかもしれません。

殷の紂王の御代に「象牙の箸を使うなら陶器の器では満足できず、玉の器を作る事になるだろう。玉の器に盛る料理が粗末では満足できず、山海の珍味を乗せる事になるだろう。このように贅沢が止められなくなってしまうに違いない」と危惧し、紂王に諫言したという箕子の逸話、『韓非子』の『箕子(きし)の憂い』を引用していますが。

韓非曰く、『箕子は象牙の箸を見ただけで天下が乱れることを悟った。』そうですが、実際は暴君化すると、同じく家臣の比干とともに紂王を何度も諫めますが、聞き入れられず殷の行く末を憂えるあまり発狂したため、紂王によって幽閉されてしまいます。

『韓非子』を引用し、『道長はごく常識的な範囲で咎めたのに!定子や清少納言周辺は、金銭感覚が相当おかしくなっている!おかしいのは定子周辺!』と何見氏が定子さまのサロンの華やかさを叩いても、ものを見る価値観は人それぞれで、自分の正義や価値観を一方的に他人に押しつけても受け入れられるとは限らないのです。

現代視点から見れば『諫言を受け入れ、贅沢を戒めなければ殷の紂王の様に滅びる!』となります。

作中時系列では以前から登華殿の定子さまのサロンには藤原道隆卿の裁量で公費から莫大な予算がでていたので道長卿が疑問を呈したのもありそうです。

中関白家と女院・詮子さまの推す道長卿が次期関白を争い、今のところ華やかな定子さまのサロンが支持されており、この先はどう動くか分からない状況です。

『紫式部日記』によると、紫式部が彰子さまの許に出仕した時期は定子さまが亡くなり5、6年経った頃でした。

清少納言の『枕草子』の影響もあり、定子さまのいた登華殿の華やかさを懐かしむ空気感もあった様です。

・詮子の政治介入?

>久々に藤原惟規が登場。

まひろさんが濡れ縁で道長卿の不人気振りに思いを馳せていると、惟規さまが帰って来ました。

惟規さまは、「男もいないのに物思いに耽って」と姉を誂っています。

為時公は「久しいのう」と息子に声を掛け、いとさんは「試験を済まされたのですか?」と尋ねます。

惟規さまは「その日試験が終わり、今度こそ行けるやも」とこたえましたが、為時公は「幾度もその言葉を聞いたような気がするのう」と言います。

まひろさんは、「宣孝さまが下さった唐の酒で夕餉にしましょう」と言います。

夕餉では、惟規さまから「今、学生(がくしょう)たちの間で流行っているのは『白氏文集』の新楽府です」と話題が出ました。

「白居易か」と為時公は言い、「読んだ事がない」と言うまひろさんに惟規さまは、「白居易が民に代わって、時の為政者を正しているものだ」と話します。

まひろさんが詳細を尋ねると惟規さまは「ん?読んでないから知らない」と答え、まひろさんをがっかりさせます。

「そんなことで文章生の試験は通るのか」と為時公が言うと、「これは試験に出ませんでした」と惟規さまが答えます。

まひろさんは為時公に「父上、その新楽府、お持ちですか?」と尋ねますが、為時は「持ってはおらぬなあ」と答えます。

一度新楽府を読みたいまひろさんは、「惟規、新楽府手に入らないかしら?」と尋ねます。

惟規さまは「これ以上、姉上に賢くなられてもな〜」と言います。

まひろさんはねだる様に「お願い」と惟規さまの腕を引っ張ります。

>かつて道長には陶淵明『帰去来辞』を書き送りました。

>政治批判、正しい世を望む気持ちがこめられた詩です。

>白居易はこうした先行作品を参照しつつ、自らの作品に反映させる。

>まひろが欲している白居易の新楽府は、そうした作品なのでしょう。

漢籍でマウントを取る割に『白居易の新楽府』について具体的に説明しないのはなぜでしょうか。

『光る君へ』では漢詩の会のお題や家計のためにまひろさんが『長恨歌』を書写する場面など、よく登場する白居易。

また、三蹟と名高い能筆家の藤原行成卿は『白氏詩巻』(東京国立博物館蔵、国宝)を残しています。

もともと『楽府』は民間で歌われた歌謡の事でした。

後世、題だけを借りて自由に創作されるようになり、多くの詩人が『新楽府』として作品を作りました。

50編の『新楽府』は白居易の代表的な作品の一つです。

『民衆の歌』であり、社会批判や風刺が強く打ち出されています。

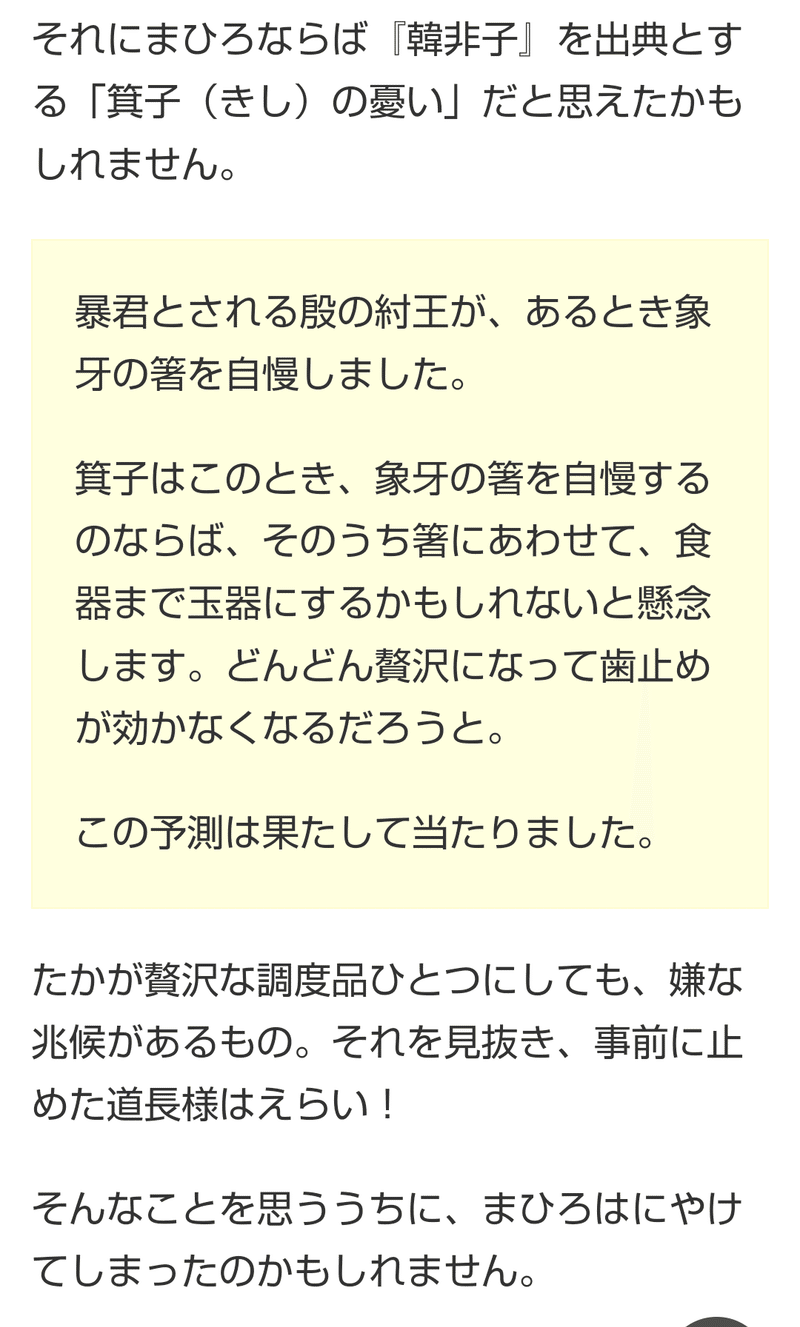

断簡(光泉寺切)

国宝 京都国立博物館蔵

下記引用は、白居易の『新楽府』の第三十二首、『賣炭翁(炭を売る翁)』は、官吏の横暴と庶民の窮状を描き世の不条理を告発した作品です。

因みに『紫式部日記』によると、宮中に出仕した紫式部は道長卿の娘である中宮彰子さまに、『新楽府』を講義しています。

をととしの夏ごろより、楽府といふ書(ふみ)二巻をぞ、しどけなながら、教へたてきこえさせて侍る、隠しはべり

『紫式部日記』

漢籍知識をひけらかす訳では無いのにおなごが漢籍を学ぶのはあまり良く思われない事もあり、『日本紀の局』とあだ名が付いてしまった紫式部。

「一昨年の夏より、正式ではないが、楽府という書を(彰子さまに)お教えしている。秘密にしている」とこっそり為政者の心構えを説いています。

>止めようとする源俊賢を払い除け、「どけ、どけ!」と振り切って進む藤原詮子。

>帝が露頂姿で現れました。

>いくら相手が母親とはいえ、かなりはしたない姿といえます。

女院・詮子さまが清涼殿の夜の御殿におわす一条帝に対面しますが、蔵人頭の源俊賢卿は『(帝は)お休みでございます』と、詮子さまを止めています。

しかし、詮子さまは「どけ!どけ!」と構わず寝所まで進みます。

すでに夜着姿で冠を外し寝所でお休みになっていた帝は単を羽織り起きていらっしゃったのですが『はしたない』とは。

本来なら謁見も無い夜中に詮子さまは次期関白についての帝のお考えを訊くため、急ぎ直談判に来ています。

詮子さまは「お上、お人払いを」と乞います。

玉座にお座りになった帝は「関白は伊周にいたします。明日には公にいたします」と母君に仰います。

詮子さまは「恐れながらお上は、何もお見えになっておりませぬ」と言います。

詮子さまは「母である自分は心配である」と言い、「前の前の関白の道隆はお上が幼いのをよいことにやりたい放題で公卿たちの信用を失い、伊周はその道隆の子・伊周は同じやり方で己の家のためにのみ政を仕切り、お上をお支えしようとする気など毛頭ないのです」と言いました。

帝は「朕は伊周を信じている、伊周は母上の仰せのような者ではない」と仰います。

そこで詮子は思い切った発言をしました。

「お上は中宮に騙されておられるのです!」

「どういう意味なのか」とお尋ねになる帝。

「先だっては道兼を関白にして落胆させたため、今度は定子の兄にとお思いなのでは」と詮子さま。

「朕は定子を愛でております。されどそのことで政が変わることはございません」主張なされる帝に、「悪い事は申しませぬ、道長になさいませ」と詮子さまは食い下がりました。

帝は「朕は関白に道長を考えたことはございません」とお答えになりました。

しかし詮子さまは「私は姉として道長と共に育ち、母としてお上をお育て申し上げて参りました。そのどちらも分かる私から見た考えでございます」と述べ、さらに「道長は野心がなく、人に優しく、俺が俺がと人前に出る人柄ではございません。若く荒っぽく我の強い伊周に比べてずっとずっとお上の支えとなりましょう。お上に寄り添う関白となりましょう」と説きます。

しかし帝のお考えは変わりません。

詮子さまは「母を捨てて妃を取るのですか?」と母子の情に訴えます。

「お上はどんな帝になろうとお望みなのです、何でも関白にお任せの帝でよろしいのですか?」と声を荒げ、「お父上(円融院)は、己の意思を汲もうとしない関白の横暴を嘆きました。お父上の無念をお上が果たさずして、誰が果たしましょう」と帝に訴える。

そして「母は自分のことなぞどうでもよいのです。ただ一つ、お上が関白に操られずご自身のやりたい政ができる事を願います。お上自身のためにどうか道長にお決めくださいませ」と尚も詮子さまが訴えましたが、帝は「朕は伊周に決めております」と仰り、「お上!」と叫ぶ詮子様を残し寝所に戻られました。

>ここで彼らの価値観として、先にでた白居易の影響があると考えましょう。

>白居易の代表作『長恨歌』背後にある世界観です。

帝が后を優先して寵愛すれば楊貴妃を寵愛する余り国を傾け乱が勃発した玄宗皇帝を描いた『長恨歌』を引用したのでしょうが。

白居易の『長恨歌』で述べられている楊貴妃は唐の皇帝・玄宗の寵妃(数多いる后の一人)です。

一方で定子さまは愛妾ではなく中宮(公的な帝の后)です。

また、道隆卿存命中に『お前は帝の唯一無二の后。他の姫の入内も拒んでいる』と言っていましたが一条帝の後を継ぐ皇子が産まれなければどうするのでしょうか。

中宮との閨も政の一つです。

因みにに詮子さまは一条帝を産み国母・女院として力を持ちましたが円融院の女御でした。

>なぜあの詩に描かれている楊貴妃は死んだ? 政治は乱れた?

>帝王の愛は時に重く、政治に反映させると危険である。

道長卿を関白に推す詮子さまが一条帝に直談判した逸話は『大鏡』に出典があるのですが、なぜそちらを引用せず『長恨歌』に拘るのでしょうか。

定子さまがすでに入内して栄華を誇っている中関白家と女院・詮子さまが推す道長卿の対立構図は玄宗皇帝と楊貴妃の悲劇とは状況が違います。

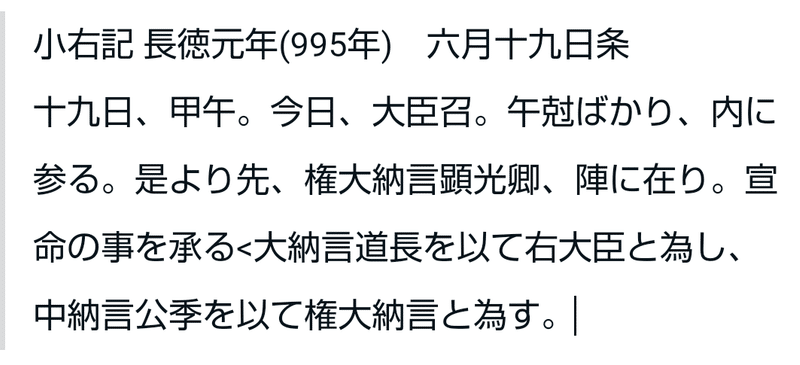

>翌日、帝は伊周でなく、道長に内覧宣旨を下しました。

翌日、帝は伊周卿ではなく道長卿に内覧宣旨を下しました。

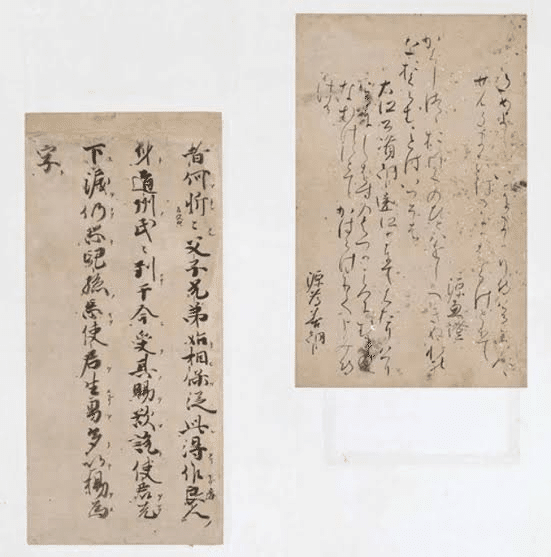

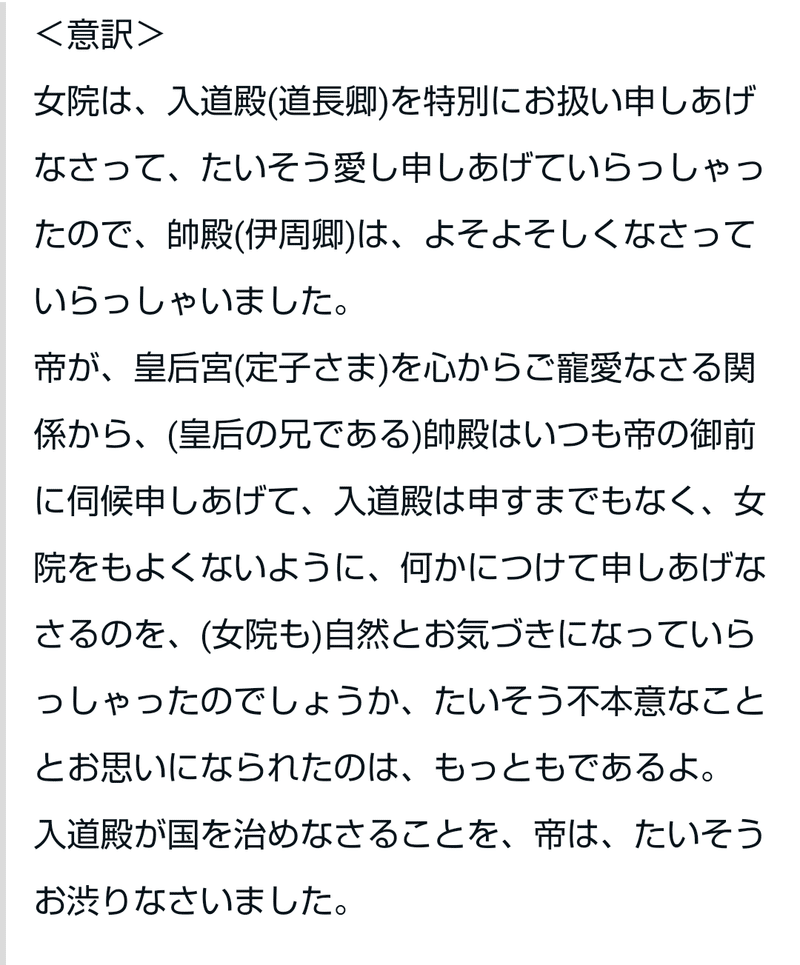

『小右記』長徳元年(995年)5月11日条には、『大納言(藤原)道長卿が、関白詔を蒙(こうむ)った」と云(い)うことだ。そこで事情を聞くと、頭弁(源俊賢卿)が云ったことには、「関白詔ではない。太政官中の雑事を堀川大臣(藤原兼通卿)の例に准じて行うようにとのことである」ということだ。』、『御堂御記抄』 長徳元年(995年) 5月11日条には『内覧宣旨を賜った。』とあります。

『御堂御記抄』 長徳元年(995年) 五月十一日 条

>荒れ狂った様子で定子のもとへ伊周がやってきて、「どけ、どけ!」と女官を追い払います

怒った伊周は登華殿の定子さまの御座所へ向い、「どけ!どけ!」と怒鳴って女房たちを下がらせてしまいました。

定子さまが伊周に「お静かにして欲しい」と諭しましたが、伊周卿は立ったまま、「帝の御寵愛は偽りであったのだな」と言います。

「そうやも知れませぬ」と答える定子さまに、伊周卿は「年下の帝のお心などどうでもできるという顔をしておきながら、何もできていないではないか」と怒りをぶつけました。

定子「帝が道長さまに関白ではなく内覧宣旨だけをお与えになったのは私への配慮かもしれません」と答えます。

伊周卿は「私は内覧を取り上げられたままで内大臣のままだ。そんな心遣いは何の意味もない。こうなったら中宮さまのお役目は皇子を産むだけだ」と言います。

かつて病に蝕まれ伊周卿の関白継承を焦った父・道隆卿の様に、「皇子を産め。皇子を…。皇子を産め。早く皇子を産め〜!」と繰り返し、叫びます。

尚も伊周卿は「素腹の中宮などと言われておるのを知っておいでか、悔しかったら皇子を産んでみろ」と繰り返し、悪態をつきます。

そんな伊周卿と定子さまのやり取りをききょうさんが遣る瀬無い、睨む様な表情で見つめています。

帝は寝所で定子さまに「嫌いにならないでくれ。そなたがいなければ生きられぬ。許してくれ。そばにいてくれ」と仰り、定子さまは「嫌いになどなれませぬ」と答えます。

帝は子さまの夜着を掴みます。

>亡き道隆そっくりの口調で妹に迫る伊周。

>これでは詮子の言う通りに思えてきます。

道長卿との権力争いに敗れた伊周卿。

あとは中宮である定子さまに、一条帝の皇子を産んでもらい天皇の外戚として復権を狙うしか道が無いのです。

定子さまは伊周卿に「素腹の中宮などと言われておるのを知っておいでか、悔しかったら皇子を産んでみろ」と道隆卿の言葉以上の侮辱を受けていると思うのですが、それについては言及無しでしょうか。

ごっそり記事から抜けています。

『素腹の中宮(子を宿さない中宮)』については、『大鏡』に藤原公任卿の若い頃の失言をめぐる逸話があります。

公任卿の姉の遵子さまが円融帝の中宮になった際、得意になった公任卿はやはり入内していた詮子さまの父・兼家卿の屋敷である東三条殿の前で「この女御は、いつか后には立ちたまふらむ(こちらの女御(詮子)はいつ立后されるのかな?)」と言い放ちます。

遵子さまはその後皇子を産む事はなく、一条帝の即位で母・詮子さまが皇太后になった際、公任卿は詮子さまの女房・進内侍から「御妹の素腹の后は、何処にかおはする(皇子を産まない妹さんのお后は、どちらにおいでですか?)」と言う意趣返しを投げつけられます。

公任卿もさすがに過去の放言を反省したそうです。

因果応報でしょうか。

・さわとの別れ?

>さわがまひろのもとを訪れ、「これでお別れだ」と告げています。

さわさんがまひろさんを訪ねて来て「父が肥前守(肥前=佐賀県と長崎県)を拝命しましたので一緒に行かねばなりません」と別れの言葉を述べています。

「せっかく仲直りできたのに…」と悔しそうなさわさんに、「国司になられるのならおめでたい」とまひろさんが言います。

しかし「肥前は遠い国…。もう会えないかも知れない」とさわさんは涙を見せ、まひろさんは手拭いを出してさわさんに渡しました。

そして「任期は4年だから、もう会えないという事はない」とさわさんを励ます。

そこへ惟規さまが戻って来ました。

そして、さわさんに「何を泣いているのか」と尋ねます。

まひろさんが代わりにその理由を話すと、「俺にも当分会えないから泣いてたんだ」と惟規さまはしれっとした表情で言いましたが、さわさんから「当初はお慕いしておりましたが今はやめました」と言われてしまいました。

「よき思い出でございます」とさわさん。「は?」と唖然とする惟規さま。

「人の心は移ろうものなのよ」とまひろさん。

しかしさわさんは別れを惜しんで泣いてしまい、まひろさんは「お会いできますよ」と慰めます。

>このドラマは意識的に男女間と同性間の関係性を、偏見なく再構築しているように思えます。

小倉百人一首57番の歌でもある紫式部の歌があります。

『新古今集』には、幼友達と久しぶりに逢ったが、ほんのわずかの時間しかとれず、月と競うように帰ったので詠んだ、と紫式部本人が書いています。

めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半(よは)の月かな

紫式部

意訳:

久しぶりに逢えたのに、それが貴女だと分かるかどうかのわずかな間にあわただしく帰ってしまわれた。

まるで雲間にさっと隠れてしまう夜半の月のように。

また『紫式部集』には『筑紫へ行く人のむすめ(筑紫の君)』が出てきます。

この平維将卿の娘である筑紫の君がさわさんのモデルではないでしょうか。

二人は同時期に姉妹を亡くしており、お互いを「あね」「いもうと(中の君)」と呼び合っていたとの事です。

筑紫の君は父・平維将卿の肥前守任官により、肥前国に移り住むことになり、別れの際には贈答歌を詠んでいます。

西の海を 思ひやりつつ 月見れば ただに泣かるる ころにもあるかな

筑紫の君

意訳:

筑紫の海を思いながら月を見ていると泣けてくきます。

西へ行く 月の便りに たまづさの かき絶えめやは 雲のかよひぢ

紫式部

意訳:姉君が筑紫へ行っても手紙は絶やしません。

>女同士はドロドロだとか、薄っぺらいとか、そういう偏見込みで描くフィクションはまだまだ多いものです。

>それは結局、書き手に男性が多いとか。

>そういう偏見に迎合するのが賢いと錯覚するとか。

>そういう古臭い感性でしょう

中関白家親子が関白職継承がままならず、一条帝に入内している定子さまが皇子を産み外戚になる事に一縷の望みを託すしかないため、「皇子を産め」と繰り返し伊周卿に至っては『素腹の中宮』と侮辱しています。(もちろん文献を基にした意図的な創作ですが。)

現代ならばマタハラもしくはモラハラ案件になると思いますが、これに関して『ジェンダー』『ポリコレ』『偏見込みで描くフィクション』に煩い何見氏は何も論じないのでしょうか。

これが嫌いな作品なら『「家父長制」の弊害(もちろん摂関政治全盛期に家父長制などありません)』とか『古臭い感性。価値観がアップデートされていない(いつの時代の価値観でしょうか)』となるのではないでしょうか。

・去り行くまひろ?

>一月後、藤原道長が右大臣となりました。

>伊周の内大臣を超え、公卿の頂についたことになります。

「一月後、一条天皇は道長を右大臣に任じた。伊周を超えて、公卿のトップの座についたのである」と語りが入ります。

土御門殿では源雅信卿の薨去後に落飾した穆子さまと倫子さまが談笑しています。

穆子さまは倫子さまに、「女院様をこの屋敷で引き受けたのが大当たりだったわね」と言い、倫子さまも「私も一度は『えー…』と思いましたけれど、何が幸いするかわかりませんわね」と言います。

穆子さまは「帝が敢えて関白になさらなかったのは女院様と中宮様のお気持ちをそれぞれお量りになったからかしら」と言い、帝もご苦労なことにございますねと倫子は答える。

さらに穆子さまは、「関白も左大臣もいないのですから、内覧でなおかつ右大臣のお役目を頂いたのだから、これはもう政権の頂に立ったも同じ。でかしたわね、倫子」と倫子さまを労いました。

倫子さまは上に立つのが苦手と言っていた夫を案じますが、「父上もあの世からお守りくださいましょう」と穆子さまは言い、「まだ不承知不承知と言っているかもしれないけど」と倫子さまは笑います。

>今回の人事に驚いたのは、源明子の邸でも同様でした。

一方、高松殿では。

蔵人頭・源俊賢卿は明子さまに、道長卿が『関白の位は要らない』と言った事を知らせています。

明子さまが平然としているのを訝しむ俊賢卿。

「関白でも右大臣でも我が殿に変わりはない事でございます」と明子さまは言います。

俊賢卿は「関白になってしまっては意のままに動けぬ。存分に働ける場にとどまりたい仰せになったそうだ。只者ではない」と感心しきりです。

明子さまは、「この前まで兄上は殿の事など眼中になかった」と言います。

俊賢卿は最早道長卿一本で行くと決め、明子さまに「俺の事を道長に対して褒めておけ」と言います。

しかし「褒めるところがございませんけれど」と明子さまはきっぱりと言います。

>道長は、まひろとの約束を果たせる位置に立ちました。

道長卿はまひろさんの「偉い人になって、直秀のような理不尽な殺され方をする人が出ない様な、よりよき政をする使命がある」事や「誰よりも愛おしい道長様が、政によって、この国を変えて行く様を死ぬまで見つめ続ける」と言った事を思い出しています。

いつしか道長卿は六条の廃院を訪れており、そこにはまひろさんもいました。

まひろさんは心の中で、「昔の己に会いに来たのね」と言います。

そして二人はすれ違い、「今は語る言葉は何も無い」とまひろさんは心の中で呟きました。

それぞれの人生に向き合って生きる年を重ねた二人の姿でした。

・MVP:藤原道兼?

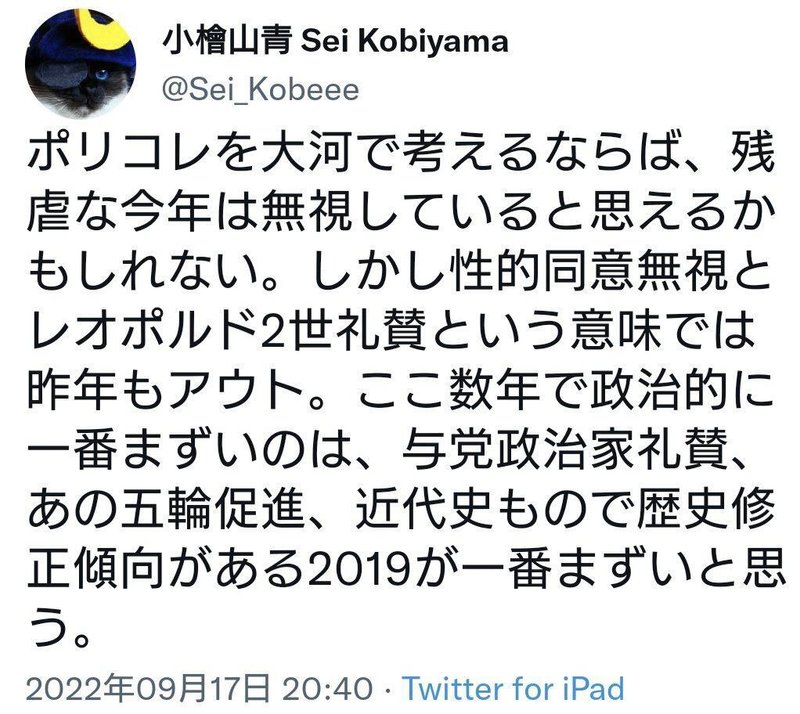

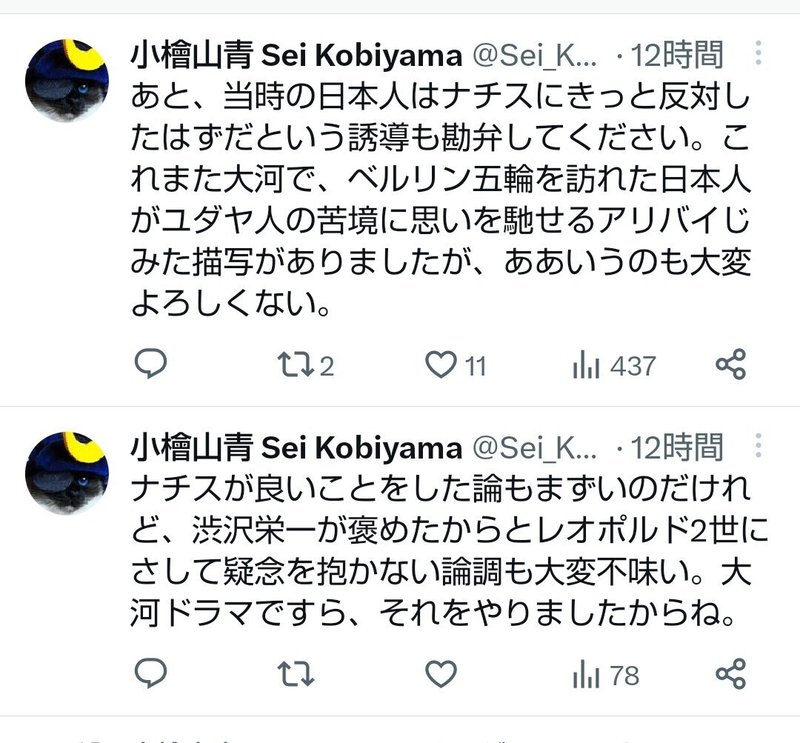

>大河でも、綺麗事ばかり言って具体的な政治姿勢が見えない人物はいるものです。

>もう「言われんでもわかっているぞ」と返されそうですが、『青天を衝け』での渋沢栄一の経済政策。

>そして『どうする家康』における家康の政治。>どこが優れているのか説明がないに等しかった。

>イケメンが綺麗事を並べればいいわけじゃない。

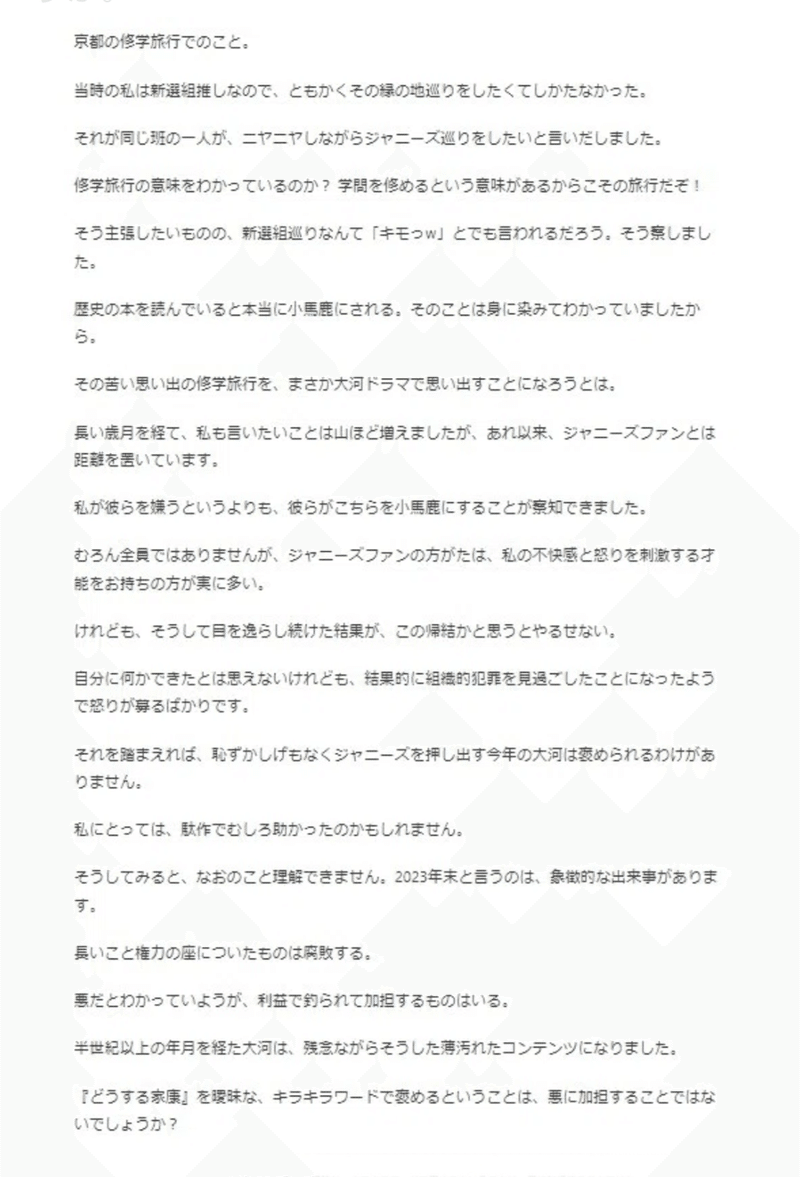

道兼卿を褒めたいのなら彼の在り様のみを総括すれば良いのであって比較する必要はありません。何見氏は嫌いな作品を『穢れ』と言い、似非陰陽師宜しく『全力で追い返しましょう』と侮蔑的的に叩いていました。

本来『穢れ』はそれが移らない様、見ないようにするものです。

未だに嬉々として『青天を衝け』や『どうする家康』を叩きのめして悦に入っていますが、嫌いな作品は一切関わらない事はできないのでしょうか。

正直誰かを侮辱し叩く事で優越感に浸っている様にしか見えません。

『どこが優れているのか説明がない』とは?

どんなに状況説明がなされていたとしても分からない事を調べなかったり、肝心要の部分を無視したり、セリフを聞いていなければどれだけ優れた作品でもどこが良いのか分からないになるでしょう。

・佞言は忠に似たり?

>先週に続いて、朝ドラ『虎に翼』関連ニュースです。

何度も言っていますが、大河ドラマレビューで朝ドラの話をする必要性がありますか。

別記事か自身のnoteで論じて下さい。

>要するに「ドラマに政治を持ち込むな」ということですが、これは朝ドラではなく、今年と来年の大河から「何を言っているの?」となる話でしょう。

>まひろは白居易の新楽府に興味津々です。

>その理由は政治批判をしているから。

>むしろ政治理念を込めてこそ、漢詩はよりよいものになるとされてきます。

下記引用は『光る君へ』18回レビューの白居易の『新楽府』にまひろさんが興味を持った場面の何見氏のレビューですが。

『新楽府』がどういうものか、白居易がどんな詩を作り政治風刺をしたか例も挙げず、あらすじしかありません。

これで『ドラマ内で政治批判をしろ』といわれても論じ様が無いと思います。

『光る君へ』18回レビュー

>フェミニズムを叩いてPVを稼げるならば、大河に絡めたほうが数字を狙えるはずですよ。

『フェミニズムを叩くなら大河ドラマに絡めろ』『ポリコレ・ジェンダーが!』と言うならば、中宮定子さまが政争に敗れまいとする父や兄から『皇子を産め』と言われ続けたり、『素腹の中宮』と侮辱される場面があったのに平安時代の摂関政治や政治情勢を踏まえて批判すれば良いのになぜ一切触れないのでしょうか。

因みに清少納言は『枕草子』の中で『婿を迎えて四、五年たっても産室の騒ぎのない所も、実に不調和な感じだ。』と言っています。

懐妊のおめでたい話題よりも重圧に翻弄される様を書いたのかもしれません。

すさまじきもの。

(中略)

婿取りして四、五年まで産屋のさわぎせぬ所も、いとすさまじ。

『光る君へ』18回レビュー

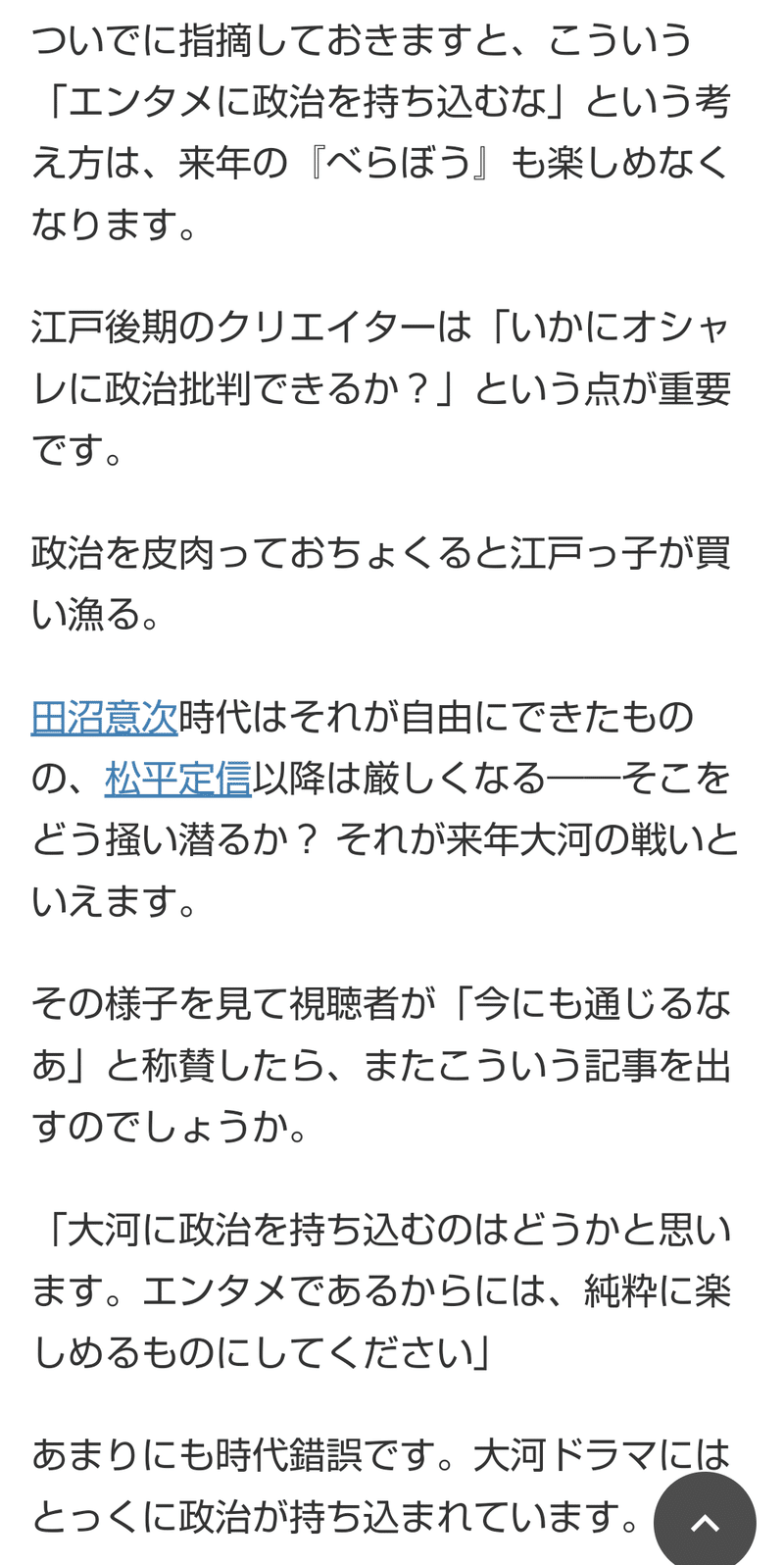

>ついでに指摘しておきますと、こういう「エンタメに政治を持ち込むな」という考え方は、来年の『べらぼう』も楽しめなくなります。

>江戸後期のクリエイターは「いかにオシャレに政治批判できるか?」という点が重要です。

>政治を皮肉っておちょくると江戸っ子が買い漁る。

>田沼意次時代はそれが自由にできたものの、松平定信以降は厳しくなる――

>そこをどう掻い潜るか?

>それが来年大河の戦いといえます。

定子さま贔屓とはいえ、ききょうさんが豪華ではあるが彩りを添える定子さまの調度を道長卿に断られ細かすぎと愚痴をこぼす様子にさも『贅沢は敵』という様に叩いていますが、中関白家と道長卿サイドが政敵同士であった事、細かすぎる道長卿が人気が無いという状況も現実で何見氏は理想論しか語っていないと思います。

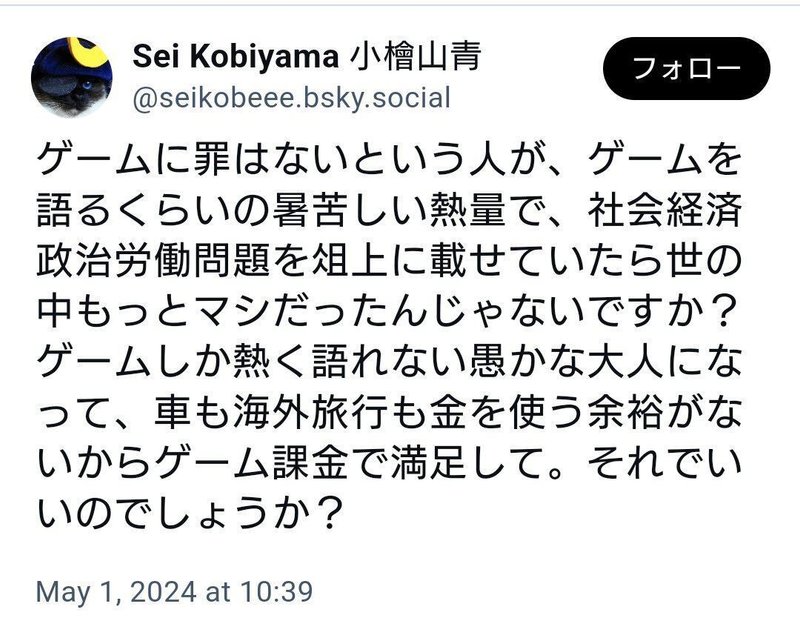

また、『作品にエロ描写を入れるのは中毒』『ゲームへの課金はけしからん!政治を語れ』と表現や人の趣味を叩いていますが、何見氏は蔦重の様なクリエイターを助けるパトロンや大衆文化の担い手ではなく、気に入らない表現を力で潰したい松平定信公の側に立ちたいのでしょう。

最も『きれい過ぎて魚も住まない白河の水』ではなく、何見氏は自分のお気持ちで透明度が変わる水ですが。

因みに『べらぼう』の主人公・蔦屋重三郎は吉原に生まれ、吉原で引手茶屋(ひきてぢゃや=遊客を遊女屋へ案内する茶屋)を営む『蔦屋』の養子になり、貸本屋を開いて吉原の案内書である『吉原細見(よしわらさいけん)』の編集者になるのですが、何見氏はどんな感想を持つのでしょうか。

ついでに言うなら『大河に政治を持ち込むな』ではなく、『大河ドラマを現代思想を絡めて見るとおかしくなるので、時代背景を踏まえて論評しろ』というのが私の意見です。

>それをどこまで業界が認識できているのかというと、この上にあげた記事を見ると暗い気持ちにならざるを得ません。

>真実かどうかはさておき、この記事は前提がおかしい。

>『 光る君へ』は視聴率が低迷していて、そこに嵐の二宮さんを起用することで起死回生を狙うという、実在も定かではないNHK関係者の声が出ています。

>今年の視聴率低迷は題材からしてNHKは覚悟の上でしょう。

>2023年、鉄板の題材である徳川家康を主役とし、嵐の一員が主演であった大河ドラマは歴代ワースト2を記録しました。

>忘れたとは思えません。

>ジャニーズが大河において起爆剤にならないことを一年かけて証明したとも言えるでしょう。

結局のところ私怨で旧ジャニーズ叩きに執着しないと気が済まないのでしょうか。

二宮さんの起用についてまだ公式発表はありませんが、掌返し決定でしょうか。

私怨で公平な論評ができず、人を中傷するだけのレビューなら続ける意味はありません。

事務所が社名を変えようが俳優さんが事務所を退所しようが関係なく、過去に所属していたという属性だけで論拠も無く『私は俳優を名指ししてサンドバッグにします』と叩くのはただの誹謗中傷です。

『どうする家康』第48回~

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?