セレスタイン物語 2

2章

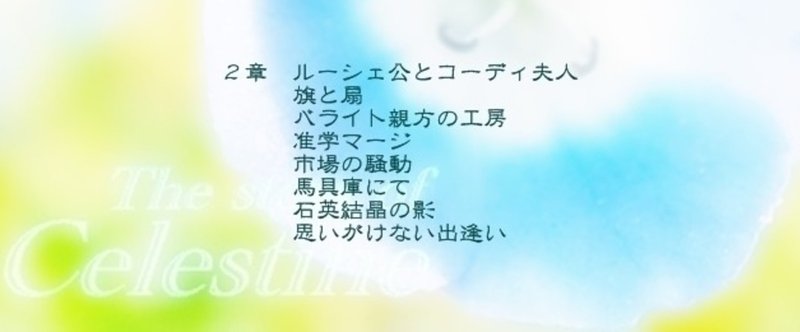

*** ルーシェ公とコーディ夫人 ***

サンザ家ヴェンティとルーシェ公息女マージ姫が結婚するらしいという噂は、翌日には使用人及び学生のあいだに広まっていた。

サンザ家では気の早い執事が、さっそく館最上階に、特別な誂えの上等な部屋をこしらえるべく、職人達へ報せを打った。

一方、ルーシェ公の統括する学舎では、成婚反対を訴える学生が署名を集め出した。

噂は午後になると学舎とサンザ家から漏れて、市場へ、職人通りへと、秘めやかに囁かれつつ広まっていった。

そうした中、午後の講義のために図書室で本を揃えていたルーシェ公の元へ、コーディ夫人が血相変えて駆けつけてきた。

「ルーシェ公、いったいどういうことですの?」

声は抑えているが、怒りは隠せていない。若かりしころには王都の花と賞賛された美貌の持ち主である。怒っていても美しかった。

「どうしたのかね、夫人」

ルーシェ公はいつも通り、落ち着いた声で妻に微笑みかけた。

コーディ夫人は夫につかつかと近づき、何かを言おうとした。何から話せばいいのかわからなくなったらしく、束の間沈黙したあと口を閉ざし、両手を可愛らしく握りしめて、それから涙ぐんだ。

「おやおや」

ルーシェ公は手に持った本を棚に置き、妻の肩を優しく抱いた。

「あなたをそこまで怒らせたり悲しませたりしたのは、どうやら私のようだ。だが、済まないが見当がつかない。私は何をしでかしたのかな?」

「結婚、です、ルーシェ公」

ルーシェ公はうなずき、妻の手を取った。

「いかにも。あなたと結婚し、私は幸せであるが」

「そうじゃありません、そうじゃなくて、つまり、その」

「うん?」

「噂です、噂を聞いたのです、ルーシェ公」

「どのような」

「マージが、私の可愛いマージが、あの名前を聞くのもいやな、サンザ家ノーヴェの息子と」

「結婚すると?」

夫人は目を丸くし、まじまじと夫の顔を見つめた。

「……ご存じですの?」

知っているよ、と公は頷いた。

「昨夜、陛下からご提案があった。今朝、マージにそのことを話した。考えてみるから時間をくれと、彼女は言っていたがね。相手のあることだし、サンザ家の返事を待たねば、この結婚が本決まりかどうかはわからない」

「まあ、まああ」

コーディ夫人は夫の肩にすがってよろめき、顔を伏せた。

「あんまりですわ」

夫人は、いやいやをする子どものように首を振った。

「陛下は何故、そのようなことをお命じになったのでしょう」

「ご命令ではなく、ご提案と仰せであったが」

「同じことですわ。公もご存じでしょう? マージには、国と民の幸せを一心に思い、心を尽くしなさいと教え育ててきました。お金を儲けることを大事だと考える娘ではないのです。それなのに、どうして商家へ嫁がせられましょう。どうか、陛下にそうお答えください」

ルーシェ公は口を閉ざし、しばし考え込んだ。

国と民の幸せを一心に。

それはルーシェ公も長らく心がけてきたことである。

公自身、王の近裔として、そうあるべきと自らを律してきた。妻と娘も同じだと、一年ほど前まで信じてきたのであるが、今は少し、違っていた。

「陛下には、このお話をお受けしますとお返事申し上げてある。あなたもどうか冷静になって、受け止めてほしい」

「冷静でいろとおっしゃるの? あなたの娘のことですのよ? 学舎の学博として、それでよろしいのですか、サンザ家は学舎の天敵ではありませんか」

「夫人、それは昔のことだ。今やサンザ家は貴族に列せられてもおかしくないほど、高貴な行いをしており、しかもそれを喧伝していない。商業について私は詳しくないが、先の商団の旅商では、北峰領の農民に無償で慈善小麦を与えたと聞いている。儲けだけを追求する商人ではないのだよ」

「それなら列侯に名乗りを上げて、貴族の仲間入りをすればよろしいじゃありませんの。マージも相手が貴族なら、王位継承者のひとりとして」

「夫人」

ルーシェ公は優しく、しかし毅然とした声で妻の言葉を遮った。

「マージに継承権を与えるつもりはない」

「な……なんですって」

「マージは賢い娘だが、民の幸せを願う気持ちに、どこか翳りがみられる。陛下はそれを案じておられるのだと、私にはわかるのだ。この結婚話は、マージのためになると、私も信じている」

「どういう意味ですの?」

「いずれわかる……そう思いたい。さて、このあとすぐに講義がある。あなたは私邸にお帰りなさい」

夫人は怪訝そうな顔をして、まだ何か話し足りなさそうではあったが、夫の仕事の邪魔をしてはいけないと思ったのだろう、来たときと同じように足早に歩き去った。

棚に置いた本を手に取り、ルーシェ公も図書室をあとにした。優雅な曲線を描く広い階段を、ゆっくりと降りていきながら、しばし物思いにふけった。

ルーシェ公の父ファーディ公は先王の、わずかにひとつ違いの王弟だった。

父は先王の時代には王弟として、現王の治世には叔父として国政の補佐にあたった。助言者の立場を守り、施政に心を砕き、そうして生涯を終えた。

父の胸中に、王位への熱望があったことを、ルーシェ公は知っている。

ルーシェ公には父のような焦燥感はない。学究と技術開発という仕事が性に合っていたのだと思う。

しかし、娘のマージはどうか。

マージには、その祖父に似た何かが、見え隠れするのである。ことに、陛下が妃を迎えられぬまま即位十年を経て、いまだにお子のない独身の国王でおられるということが、マージの野心に、かすかな火を添えたように思われてならない。

何事もなければ良いが。

貴族、ことに王族による権力闘争は、国と民とに大きな痛手を負わせる。

そして何より気がかりなのは、王がマージの野心に、うすうす気づいておられるということだった。

マージがサンザ家に嫁ぎ、王位継承権を放棄すれば、当面の衝突は回避できる。

サンザ家ヴェンティ、あの明るく闊達な若者が、マージの野心をうまく舵取りして、良い方向へ向けてくれることを祈るばかりだ。

ルーシェ公は軽くため息をついて、長い渡り廊下を進んでいった。

*** 旗と扇 ***

馬場跡の広場では、初日前の一座の練習風景を見ようと、ちらほらと人々が集まり始めていた。

ソフィと踊り子の一団は、大天幕の中での練習となり、外へは出てこない。

風の影響を受けやすい棍棒使いジジも、昼過ぎからは天幕内で技の仕上げだ。

剣術舞のアガプ達は、五月の風の中、木の葉のように軽やかな跳躍をしてみせ、見物に訪れた子ども達の喝采を浴びている。

高所での綱渡りだから、大人がいないときには練習してはいけないと言われて、セレスは朝から昼まで、天幕のあいだを行ったり来たりして、道具の準備などを手伝った。

ムントンは曲乗りしながら七つ玉の練習に忙しく、綱渡りを監督できないので、セレスは足場を見上げるばかりである。道化のボンスンは、座頭と演目の順番の相談に忙しく、これまたセレスの練習につきあう時間がない。

昼過ぎに、ソフィがセレスを呼び、

「ちょっとこれつけてみて」

踊り子の着る薄羽根のようなスカートを巻き付けられてしまった。

「可愛い、可愛い。似合うわよ、セレス」

練習の合間の、ちょっとしたおふざけだったらしい。踊り子達からさんざん撫でくり回されて、たまりかねたセレスが外へ逃げ出すと、いつもは何が起きても驚かない猫のリンクスが、椅子から飛び降りて座頭の天幕へすっ飛んで逃げていった。

「んもー、なんでこんなスカート」

すずらんを伏せたような形の、ふっくら大きなスカートである。身体の後ろできっちり結わえられてしまったので、ほどけない。しかたなく両脇を掴んでバサバサさせながら、天幕脇の足場へ向かった。

ちょうど手が空いたといって、ムントンが出て来て、大笑いする。

「なんだ、可愛いな。色気はないが似合うぞ、セレス」

褒められてるのかけなされてるのか、わからない批評である。

「ムントンさん、これ、後ろ留めなんだ。ほどいてよ」

「そのままでいいだろ、可愛いし。それで綱渡りしてみな」

「ブー!」

「スカートがあると気が散って危ないか?」

「別に」

セレスはスカート姿のまま、足場をよじ登った。

綱の上に乗ると、なるほど、風を受けてスカートが膨らむので、渡りにくい。

「揺れるか、セレス」

「うん、ちょっと」

「一度足場まで戻って、スカートを腰までまくり上げて縛ればいい。今日は風が強いから、スカートでの渡りは危ないかもしれない」

「大丈夫みたいよ?」

言ったとたんに少しよろめいた。

「危なっかしい感じで、むしろ新鮮に見えるな。それを芸にしちゃどうだ」

ムントンさんたら、何を言ってるんだと思いつつ、二往復ほどしてから、ふと思いついて、足場脇の旗を手に持った。右と左で重さが違うので、渡りにくさは増すが、スカート姿に加えて、色鮮やかな大旗がひらひらと翻り、演技しなくても身体が揺れる。

「おう、よく映えるな。一回り大きく見える。旗よりも、羽根付きの飾り扇なんかのほうがいいかもな」

下からムントンの声が聞こえてくる。空身で渡るときより集中力が要り、一往復でやめた。

「あら、スカートのまま練習してるの?」

ソフィの声も聞こえてくる。

「危ないくない? 降りてらっしゃい、ほどいてあげるから」

ソフィが足場脇から手を振った。

「ソフィ姉さん、このスカート、裾から脇まで、細かく裂いちゃだめかな」

「裂くの? 何故?」

「布地のままだと風を受けてやりにくいんだ。でもびりびりにしてしまえば、スカートの感じは残るけど、風の影響は受けない」

「スカートがいいの?」

「大きく見えるんだって、ムントンさんが。スカートと扇でやってみたい」

「そういうことなら、布地を選んで、セレス専用の衣装を作ってあげる。布地を買いに市場へ行きましょ」

「はーい」

スカートを腰までまくりあげて胴回りでしばり、足場からするすると降りていくと、

「お転婆だな、ふふっ」

耳慣れない声が聞こえてきた。

声のしたほうを振り向くと、立派な身なりの、若い男が柵の向こうに立っているのが見えた。王都の人のようだった。

光沢のあるつばの大きな帽子を被り、なめらかそうな薄手のマントを羽織っている。髪は蜂蜜のようにきらきら光り、笑顔が村のやんちゃな子どものように明るい。

興業前からあまりじろじろ見られるのも恥ずかしいので、セレスは急いで近くの天幕に引っ込んだ。

ソフィがスカートの紐をほどいてくれながら、

「若い男が見物に来てたわね。セレスのこと、女の子だと思ったんじゃない?」

そう言ってくすくすと笑う。

「女の子のふりも芸のうち?」

「そうよ。ちっちゃな可愛い女の子が、一生懸命練習してる、とか、勝手に思ってくれれば、人気も出て客も呼べる」

「それって、嘘つきってことにならない? ソフィ姉さん」

「嘘ではないの、セレス。演技よ、演技。楽々渡れる綱渡りでも、いかにも落ちそうによろけて見せたりするでしょ? それと同じ」

「ふうん、そうなのかあ」

「あたし達は踊り一本だから、ごまかしはきかないけれど。群舞では、男の頭数が足りないから、背の高い私とかシシーあたりが、男装をする。それを嘘と感じる客はいないわ」

「あ、そうだね。ソフィ姉さんの男装って、見てて惚れ惚れしちゃうもんね」

「あんたったら。可愛いんだから、もー、こうしてやる!」

ソフィは笑いながらセレスを抱きしめたり髪をくちゃくちゃにしたりし、

「さ、ほどけたわよ、市場に行こう」

とセレスの背中を叩いた。

馬場跡近くの市場は、大勢の買い物客で賑わっていた。

数え切れないほどの天幕が並び、日々の暮らしに必要なありとあらゆるものが売られている。

ソフィはいくつかの生地の店に入り、色や柄、生地の厚さ軽さを吟味してくれた。

あれこれセレスに当てて、どの色が映えるか、難しい顔をして厳選し、最後に白と淡い水色の布地を買った。綱の上で着脱が一瞬でできるように、紐も素材を選び、糸も買う。

「あとはなんだった? あ、そうそう、扇だったわね」

「ソフィ姉さん、そんなにたくさん買って、大丈夫?」

「大丈夫。安い扇から始めて、芸が身についてきたら、だんだんいいものにしていけばいいのよ。まずは練習用にね。ひとつだけ、買ってあげる」

生地屋の天幕のはずれに、装身具の店があった。

「僕、芸人見習いなんだけど。使い勝手のいい扇、ありますか。あ、できれば安いのを」

セレスの問いに、店のおじさんは愛想良く

「これなどはいかがでしょうか、芸人さん」

軽くて飾り気のない扇を選んでくれた。使わないときは閉じた形で、一本の棒のようになる扇だった。留め金のところに細工があり、勢いよく振ると扇が一瞬でぱっと開く。

「面白いなあ、これ」

その扇が気に入ったセレスが、綱の上で扇を開く動作を思い描きながら、開いたり閉じたりしていると、

「子どもが扇を選ぶとは。何に使う」

背後から声をかけられた。振り返ると、地味な色調ながら、高価な服と一目でわかる長着に身を包んだ若い女性と目があった。

一瞬、セレスは何かしら背筋がぞっとして、思わず後ずさった。

女性はすらりと背が高く、髪は一本の乱れもなく結いあげられている。濃い深緑の長着には光の加減で模様が浮き上がる織りが施されており、布のふちには金色の刺繍があった。

ただひとつ胸にかけられた鎖には、赤々と燃えるような、大きな石がぶらさがっている。 セレスが黙っていると、店の主人が横合いから、

「昨日入領した芸人一座の子どものようでございますよ」

セレスに助け船を出すようにして、女性に声をかけた。

「芸人の子が扇を何に使うのだ」

女性の声には、どこかしら凄みがあった。

顔立ちはきりりとして、途方もない強さがうかがえる。品があったが、怖さのほうが勝っているように、セレスには感じられた。詰問するような物言いから察するに、身分の高い人だと思われた。

そのとき、店の奥にいたソフィがさっと近づいてきて、

「ご主人、明日もう一度、選びにきますね。さ、帰るわよ、セレス」

セレスの手を引っ張って、急いで店から出た。

しばらく早足で歩いたあとで、

「怖かったねー、今のひと」

セレスはこわごわと言いながら振り返った。そしてまた、ぎょっとした。装身具の店の外に、さっきの女性が立っていた。そしてセレスのほうを、じっと見つめていたのである。

「セレス、振り返らないで。行くよ」

ソフィがセレスの手を引っ張った。

「だ、誰なんだろう、今のひと」

「貴族か王族か。ともかく、身分のある誰か、だわね」

「ひょえっ? 貴族? 王族?」

「ああいう人から街で話しかけられても、返事しちゃだめよ、セレス。私の経験からすると、貴族や王室の人と関わりを持つと、たいがいはろくなことにならない」

「どうして?」

「あの人達は、崇められることが当たり前という世界で生きてるの。私たちの流儀は通用しない。ほんのちょっとした言葉遣いの間違いで、無礼者と言われて、鞭で叩かれる羽目になった芸人を、たくさん見てきた」

「身分の高い人達って、そんなに怖いの?」

「全員じゃないとは思うけれどね。美貌に目をつけられて、貴族の屋敷の宴に連れていかれて、二度と戻って来なかった踊り子を知っているの。だから、声をかけられても、相手にしたらだめよ」

「大丈夫、僕、美貌じゃないから」

「油断しないのよ」

ソフィは何かを言い足そうとしてやめたらしく、それから少し無口になった。十歳で一座に加わり、十五の年から十年ものあいだ、一座の踊り子として活躍してきたソフィである。セレスには想像も及ばぬ辛苦があったのだろう。

そのまま黙々と一座の天幕の近くまで戻ってきたとき、セレスの手を握るソフィの力が、ふと緩んだ。

「でも、今の王様の代になってから、ずいぶんと良くなったの。領門の門兵が、入領の時にお金を要求しなかったと、座頭が言っていたわ」

「僕、蜜胡桃もらった」

「そうね。踊り子達も、酒席に侍らなくてよくなった。王様はいいかたなのね」

「きっとね」

「いい男だそうよ。独身だって」

ソフィは声を落として、笑いながら囁いた。

「独身でいい男なら、きっとおモテになるだろうね?」

セレスも小声で答えて笑った。

「ソフィ姉さん、もしかして、僕らの座の興業を、王様がお忍びで見にきたり?」

「かもね。さあセレス、しっかり練習練習、練習よ」

「頑張るぞー!」

パルメがいなくなった寂しさを、こうして癒してくれる仲間がいる。心強く、そして嬉しかった。セレスとソフィは姉弟のように手をつなぎ、天幕へと戻っていった。

*** バライト親方の工房 ***

通りを歩きながら、ヴェンティの顔は知らず、微笑んでいた。

「ゼタったら、ああいうのが好みだったのか」

色気もへったくれもありゃしない。まるっきり、子どもだ。

スカートをはいて綱渡りするなよ、と思わず声に出てしまう。

ついさっき、芸人一座の天幕脇で見てきた、綱渡りする少女の、あどけない顔が思い出された。

ゼタが言ったように綱の上で跳ねたり回ったりはしていなかったが、風にあおられて膨らんだスカートをものともせず綱を渡り、しかもむやみと大きな旗を振り回していた。

まだ幼いが、育てば見応えのある芸人になるだろう。

白いスカートをまくりあげ、お尻に雪玉をつけたみたいにして、足場を身軽に降りてきた小さな綱渡り少女。

ヴェンティの呟きを聞きつけて、目をまん丸にしたのを見たとき、

『お、子鹿ちゃんだ』

そう思った。ヴェンティの服の内ポケットに入れてある、天青石とおぼしき石と同じ、澄んだ青い眼をしていた。

石は昨日、入領間際に、パルメという女から買い取った、細工物の飾石である。

今日はそれを持って、都下の貴石加工職人の工房へ行こうと思っていた。その途中で芸人の天幕に気づいて、何気なく見上げたら、綱渡り少女を見つけた、というわけだ。

「しっかし、ゼタのやつ。どういう趣味だ?」

そこだけは、納得いかない。ゼタはあの子鹿ちゃんの、どこがいいのか。考えつつ、ゆっくり歩いていく。すれ違った若い女性が、ヴェンティの顔に浮かんだ笑みに気づいて、流し目をよこした。

ご婦人に対する礼儀として、軽く見返して、顔の横で指二本だけ動かして返礼をする。

声をかけたり知り合いになったりはしないが、町の娘達の反応は、半年前と変わらない。

彼女たちは目でこう告げてきている。

『あら、いい男』

ま、そうだろう。ヴェンティは母親似である。

親父殿に似なくて良かったぜ。と思うこともあるが、商売に入ったときは、親父殿に似ていて良かったぜ。と思ったりするので、つまり、両親からいいところを選んで産まれたのが、俺様。と、自賛しているのだった。

そのいい男であるヴェンティも、仕事となるとちょっと違う。市場の天幕の途切れるあたり、職人通りへと続く路地を選び、職人の吊紋が並ぶ一角に入る。食器職人、金物加工職人の隣に、目指す職人の工房があった。

「バライト親方、いるか」

扉を開けながら声をかける。作業台の向こうで、猛禽類のように鋭い顔立ちをした男が振り返った。

「帰ってきよったか、道楽商人めが」

「うん、きのう。親方、俺に会いたかっただろ?」

バライト親方の悪口は、親愛の印なので、ヴェンティは気にしない。

作業台の前に座り、親方の大事な道具をひとつ手にとって、刃先の鋭さに今さらのように驚いたりする。

親方が工房の奥に引っ込み、しばらくすると炒り豆のお茶をふたつ持って戻ってきた。

そういえば、いつも二、三人ほどいる弟子の姿が、今日は見えない。

「親方、弟子、どうしたんだ。あんまり厳しくしたんで、逃げたのか」

「そうだ」

「何人め?」

「真に受けるな。弟子の故郷で親兄弟が、飢え死にしそうだと報せが来たもんだから、麦を持たせて一時帰宅させたんだ」

「それはそれは、お優しいことで」

「殴るぞ」

親方は他人から『優しい』と言われるのが大嫌いだ。ヴェンティは笑い、親方は眉間に皺を寄せたが、道具を手にしたままだ。親方は道具を大事にするので、それで人を叩くようなことは決してしない。叩くときはまず、道具を置くのである。

なので、親方が道具を持っているあいだは、ヴェンティも落ち着いて腰掛けたままだ。

「飢え死にしそうな親兄弟って、弟子はどの地方の出身なの」

「北峰領だと言っとった」

おや、とヴェンティは怪訝に思った。

先月、かなり多くの慈善麦を配って歩いた地方である。

「どっかのアホな商人が麦の大判振る舞いをして小作を救ったんだそうだな」

「へーえ、誰だろう?」

ヴェンティはそらっとぼけ、親方はどんぐり眼でぎろりと睨んでくる。

「その麦を、去年のぶんの租税として、領主が取り上げやがった」

「あらまあ」

となると、ヴェンティの配った麦の何割かは、小作の人々の口に入らず、領主の館の倉庫に入ってしまったことになる。

「しかも北峰領主は、ふんだくった麦を、普段の三倍の値で売りに出した。ひでえことしやがって。とまあ、弟子は暴動でも起こしそうな剣幕で故郷へ吹っ飛んで行ったぜ」

去年の春小麦が収穫不良になった北領の穀倉地域には、大農家おおむね二十家、自作農家が約千軒、小作農従事者が家族も含めて、六百人ほど住んでいた。

ヴェンティはその小作達に、冬小麦収穫までのつなぎとして、一人につき半月ぶんほどの麦を配ってきた。それを去年の租税だと言って領主がむしり取って、しかも価格をつり上げて売るのでは、小作はたまったものではない。暴動したくなるのも無理はなかった。

「起きるかな、暴動」

「無理だな」

親方は吐き捨てるように言って、次の道具を取り上げる。

「暴動するなら、せめて、一万人はいないとな。逃げずに村に残った小作農の男どもが領主の館に押し寄せても、せいぜい百人だ。武器を持った領兵にかなうわけがない。腹を空かせながら、老いも若きも泣き寝入り、だろうよ」

「ううーん、そうか」

「で? サンザの若は、何、持ってきた」

「あ、そうそう。見てもらいたいものがあるんだった」

ヴェンティは気を取り直して、ポケットから、小箱を出した。

「これなんだけど」

蓋を開けると、親方の目がぐっと大きくなった。獲物を見つけた梟みたいな顔になる。

「……こんな空恐ろしいもの、どうするつもりだ」

「うん。そう思ったけど、親方以外の誰にも見せられない。王室の加工?」

「違うな」

親方は小箱に顔を近づけ、険しい顔で見つめたあと、手袋をはめた。

石をそっと取り上げて、背面を見る。

「紋章を削ったあとがある」

「どこに?」

「これだ。素人がやったな。そのへんに転がってる石か何かで、表面をごりごりっとやったんだろうが、削りきれてない。カスが詰まって溝が埋まってるが、紋章は残ってる。そら」

布でそうっとぬぐうと、ほっそりとした蛇のような生き物が、刻まれているのが見てとれた。

「なんだ、これ。蛇?」

「蛇に足があるか、馬鹿めが」

「じゃ、蜥蜴だ」

「蜥蜴に鱗があるか?」

意地悪しないで教えてくれればいいのにと、ヴェンティは下唇を突きだした。

親方はヴェンティのふくれ面を楽しげに見て笑う。

「これはな。遠く東のほうの国の、神様の使いとも言われている生き物で、リュー、ってやつだ」

「リュー? リューって何」

「知らん。ま、そういうもんだ。ずいぶんと昔のもので、俺も絵でしか見たことない」

「リュー、ねえ。ふうん」

「遠くから、運ばれてきたんだろうよ。値は……まあ、最低でも金千」

「あ、やっぱり」

「いくらで買い取った」

「金三百」

「妥当なとこだろう。王室へ持っていって、陛下に金千で押し売りしろ」

儲けの七百で、麦を買う。王室から王印許可を貰って、麦の袋に王室の印をつけて、陛下から北峰領の小作達へ、下賜麦だと言って運ぶ。

「そうすりゃ強欲な領主でも手が出せん」

「誰がやるんだよ、そんな面倒くさいこと」

「知らん。俺は商人じゃない」

看板出して仕事をしているのに、商人じゃないも何もないもんだと、ヴェンティは呆れた。

だが、バライトは元は王国の、しかも国王直属のれっきとした将軍だった人物だ。今は市井に身を潜めてはいるが、バライトと王が今も連絡をとりあって、王国の安全のために尽力していることは、ヴェンティも知っていた。

だからこそ、この謎めいた貴石をここへ持ち込んできたのであるが……。

「ねえ、親方。この石を加工したのは遠い東の国だったとしてさ。はるばる運ばれてきて、この国に来たあと、王室の財産になっていた、って可能性もありだろ? 俺、押し売りに行って牢獄へ直行は困るんだけど」

「用が済んだなら、無駄口たたいとらんで、とっとと帰れ」

親方がこう言い出したら、助言を請うのはもう無理だ。ヴェンティは諦めて青い石を小箱に納めた。

親方は何故か、にやりとし、

「噂が流れてるぞ」

右の眉だけ持ち上げてみせる。

「サンザの若が、結婚するって噂だ」

「陛下のご提案だからね。むげに断れないんだよ」

「難物だな」

「何が」

「北峰領の慈善麦の巻き上げと価格つり上げは、表向き陛下と領主のお達しによる、ということになっとる。農民の怒りも今までのところ、領主と陛下に向けられてるが」

「領主の独断だろ。追徴も価格つり上げも、陛下のお考えのわけがない」

「そこだ。もしかしたら、領主の後ろで糸引いてるのは、王裔の姫かもしれん。弟子がそう言っとった」

「なんだって……」

昨夜の結婚話の何倍もの衝撃に襲われたヴェンティだった。

*** 准学マージ ***

学舎西館の最上階に、准学として広い居室を持っているのはマージだけである。

王の近裔として、特別な待遇を受けているのだった。

マージの父、ルーシェ公は学舎における唯一の学博として、東館に居室を持つ。広い中庭と講堂をはさんで、東館と西館は向かい合って建っている。

東館はかつての学舎の本館でもあった。学舎創設の基本方針により、産業振興に有用な人材を育て、技術開発に重きをおき、職人の養成もおこなっている。

対する西館は、王国の歴史と文化を研究する知的学舎として存在する。五年ほど前に、サンザ家が建てて献上した、いわば新館だ。学生数は少ないが、建物は東館よりも大きく、豪商ノーヴェの趣味の影響でもあるのか、造りも豪華である。

西館で学ばせる学生はほぼ三百人。学生を指導する序学士が三十名。序学士の上に、西館の学生と学問を監督指導する准学として、マージが位置している。

いわば、学舎西館はマージの小さな領国であった。窓辺に立ち、東館を見つめた。西館に比べると東館には、どこかしら古風な、威厳のようなものがある。東館を取り囲む高木の群れは、惚れ惚れするほど美しい。

「序学士ソロンを呼べ」

マージは振り返りもせず、居室の入り口に控えている学生に告げた。

学生は黙って辞儀をして部屋から出ていく。

昨日、序学士ソロンは王都領門前で、サンザ家商団と小さな諍いを起こし、一か月の出勤停止を命じられている。今日は講義をおこなっていない。

ほどなくして学生が序学士ソロンをともなって戻ってきた。

学生を室外へ出してから、マージは椅子に腰をおろした。准学の権威を示すために、椅子と机は重厚なものを選び、さきの冬に新調したものである。

序学士ソロンは静かに近づいてきて机の向こうで一礼した。

「お呼びでございますか、准学様」

「領門の騒動は不発であったな」

マージが言うと、ソロンは薄気味の悪い笑みを浮かべた。

「申し訳ありません」

マージは机の上に、一枚の紙を載せた。ペンをとり、さらさらと文字を書き付けてから、ソロンに示した。

「怪我をした学生おのおのに、銀十枚を添えて、この内容の見舞いをせよ。マージが心から心配していると匂わせることを忘れるな」

「承知いたしました」

「乱闘のせいで学生がひとりふたり死ねば、サンザ家の責任を厳しく追及して、穀物の商業権を剥奪するところまで、ことを運びたかったのだが」

マージの呟きを聞いてソロンは頷き、再度、申し訳ありませんと謝罪した。

「サンザ家のヴェンティが駆けつけてくる前に、乱闘の規模が大きくなると、踏んだのでございますが」

商団側では使用人が荷駄を守ることに徹して、ほとんど攻撃してこなかった。

「使用人らが無抵抗だったのはヴェンティの指導か」

「おそらく、さようでございましょう。しかも、ヴェンティは騒動の鎮め方がうまく」

鎮火からけが人の保護までは、あっという間だった。学生の怪我の手当までヴェンティが指示したため、どうしてもそれ以上、ことを大きくできなかったのである。

「ヴェンティめ。余計なことをしおって、商人のくせに」

「商人というものは姫、目端が利くものなのでございますよ」

「もう二度と、同じ手は使えまい。他の手段を考えることにする」

「はい。どのようなご命令にも従います」

ソロンは静かに言って、口を閉ざした。

どこからともなく、古楽の調べが聞こえてくる。王国の古典を研究する学生が、古い楽典をもとに、旋律をなぞっているのだろう。風雅でもの悲しい調べであった。

「ところでソロン。お前にひとつ、仕事をしてもらいたい」

「はい」

「市場に装身具を扱う店がある。店の主人の名前はコポル。その店に、近々、女芸人と芸人の見習いらしき子どもが、安物の扇を買いにくるはずだ」

「扇、ですか」

「コポルに因果を含ませて、扇をしまう箱の底に、金貨一枚をしのばせよ。金貨入りの扇を芸人が買ったら、彼らが一座の天幕に戻る前に、盗人の疑いありとしてすぐに捕らえるのだ」

「女と子どもの、どちらを?」

「子どものほうだ」

「芸人の子どもなど、どうされるので?」

「名前が気になる……セレス、と呼ばれていた」

ソロンは目を細め、すぐにマージの意図を察したらしく、黙って頷いた。

「捕らえたら、連れて参れ。あとのことはその後に指示する」

「承知いたしました」

「さがってよい」

ソロンは一礼して退室した。

しばらくしてからマージは居室を出て、古楽の教室へと足を運んだ。

楽典を手に旋律をなぞっていたらしき学生数人が、マージに気づいて慌てて立ち上がる。

「そのまま、そのまま続けなさい、学生達」

マージはおっとりとした声で言い、優しくおだやかに微笑んだ。

学生達は准学の訪問を受けてたいそう嬉しかったらしく、全員が笑顔になる。マージは学生達の輪に入り、笑みを絶やさぬまま周囲を見回した。

「美しい調べに誘われて、つい来てしまいました。研究のお邪魔をしてごめんなさいね」

「そんな! 准学様、ぜひお聴きください、今、演奏していたのはカレン派の古楽です」

「まあ、カレン派。道理で、優雅で懐かしい響き……ここでしばらく、皆さんの音楽をお聴きしてもよろしくて?」

「ええ、ぜひお聴きになってください、准学様。今までの研究で旋律が解き明かせた曲を、演奏させてください」

「嬉しいわ」

学生達はマージのために椅子を運んできた。学生のひとりは、着ていた上着を脱いで敷物代わりに椅子の座面に置く。

マージは少しだけ驚いた顔をしてみせた。それから慈愛のこもった手で、その上着をそうっと取り上げ、愛おしげに胸に抱いた。

「我が子の上着を自分の下に敷く母親はいません。でも、ありがとう、皆の気持ちだけ、いただきます。この上着に込められた愛情を、マージは忘れません……さ、始めなさい、研究の成果を、私にも教えてください」

幾人かの学生が、感激のあまり涙ぐむのを見て、マージは満足した

彼らの心を掴む術は心得ているマージであった。

*** 市場の騒動 ***

翌々日に初演を控えて、出し物の最終確認と、舞台の仕上げが始まった。

ビョルケ一座の初日には、王都の市場から、子ども向けのお菓子や玩具の出店が応援に来る。市場の店の主人達が、売り物のお菓子の見本を持ってきて、座頭やボンスンと細かい打ち合わせを始めた。

「セレス、ちょっとおいで。座頭が呼んでる」

ボンスンに呼ばれて座頭の天幕へ行くと、花畑のように色とりどりのお菓子が並んでいた。

赤や黄色の丸い飴菓子、蝶の形の練り焼き、焼き菓子、棒付きの蜜がけした焼き林檎、砂糖をまぶした豆菓子、どれも安価ではあるが、子どもの好きなお菓子である。

「どうだ、お前の目で見て、子ども達が喜びそうか?」

座頭は子どもの好みを知りたくてセレスを呼んだらしい。

見るだけで嬉しくなるお菓子の山だ。セレスの後ろからソフィとムントンも天幕に来て、味見をしつつ賑やかなお菓子評定が始まった。

猫のリンクスも珍しく検分しに来たが、香りの強い飴菓子の匂いをふんふんと嗅いだだけで、ふいと顔を背け、歩き去ってしまう。

その仕草が面白くて、芸人達もお菓子商人達も皆笑った。

セレスの意見を商人達が容れて、数種類ずつお菓子を袋詰めにし、全部を同じ値段にして売り出すと決まった。

「僕、門兵さんから蜜胡桃、もらったんだ。食べずにとってあるんだけれど。お菓子を買えなかった子どものために、天幕の出口で、蜜胡桃を箱に入れて、ひとりひとつならただで持っていっていいよと言ってみたら……そういうのはだめ?」

セレスが言うと、商人達は目を丸くし、

「こりゃ驚いた。小さな芸人さんは、なんて優しいんだ」

そこでまた、セレスの案を皆で話し合い、店でお菓子作りのときに出る蜜胡桃のかけらを商人達が持ち寄って、セレスの箱に足し前しようと決まった。

「えらいぞ、セレス。よしよし、そういう気持ちが大切だ」

ビョルケ座頭は涙ぐんでしまったりして、

「座頭、孫の成長を喜ぶお爺ちゃんみたいだな」

ムントンが混ぜっ返して、それで皆、大笑いした。

お菓子商人達が帰っていくと、次は舞台に飾る花の商人達がやってきた。

舞台となる天幕の広さを見て、座頭とソフィが商人達と、花の籠の大きさや種類について、詳しく相談している。

「セレス、ちょっと来て」

ソフィに呼ばれて飛んでいくと、

「この子の頭の大きさに合わせて、花冠をお願い。まだ見習いの年なので、舞台へは出せないの。でもこの通りの器量だから、花を添える形で、ドレスを着せて目立つ桟敷席に座らせておこうと思うのね。可愛らしい花色で、お願いするわ」

「僕、花籠代わり?」

「座るだけじゃなくて歩き回ってもいいわよ」

「女の人のお客さんの前へ行って、お花一本ずつあげてみちゃだめ?」

「あんたったら、どうしてそう、人にものをあげることばかり思いつくの?」

「ムントンさんが、女たらしになれって言った」

「ドレス着て女たらしは変よ。ムントンったら、変なこと教えて、何考えてるのかしら」

「じゃ、男の人の前へ行ったら、花を一本ずつ」

セレスが言うと、花商人がこれまた声を揃えて笑った。

今は花の時期だから、どっさり乗せて、豪華な冠にしますよと、商人達は請け合った。

ただし、セレスの女たらし男たらし案は、ソフィが反対して取りやめになった。

「まだ早い。それに花でたらしちゃだめ。たらすなら、芸で」

ソフィらしい意見である。

夕方、商人達が帰っていくと、セレスはソフィと一緒に、装身具の店へ向かった。店の主人はセレスを覚えていたらしく、

「昨日の芸人さんだね? お気に入りの扇は売らずにとってありますよ。持ち歩きにいいように、箱に入れておきました、さあさあ、こちらです」

愛想良く、小箱を差しだした。

「おじさん、ありがとうございます」

昨日、ちょっと店に来ただけなのに、こんなに親切にしてくれるんだと、セレスは嬉しくなって箱を受け取った。そしてふと、違和感を覚えた。

昨日、手に持った扇、閉じたり開いたりして手が覚えた感触と、軽い紙で作られた箱の印象以外の、妙な重さを感じ取ったのである。

「お安くしておきましょうね。銀二枚のお品ですが、銀一枚と銅貨二枚におまけしましょう」

ソフィが革袋からお金を出そうとするのを、セレスはとっさに手で止めた。

「セレス? どうしたの? 欲しがっていた扇でしょ?」

ソフィは怪訝そうにする。

「待って、ソフィ姉さん」

言いながら、箱を軽く振る。

扇と紙箱が擦れ合う音に混じって、かすかな雑音があった。

セレスはその場で箱の蓋を開けた。店の主人が驚いた顔になり、

「昨日、芸人さんが手にとって見ていた扇ですよ? 間違いありませんよ」

主人の言葉にかまわず、箱から扇を取り出す。

底面にきらめく金貨が一枚、あった。

「おじさん、箱に金貨が入ってました。これはお返しします」

セレスが金貨を差しだすと、店の主人は目を見開き、口も半開きにして黙ってしまった。

「箱も要りません。扇だけ買います。銀一枚と銅貨二枚、ですよね」

セレスの横で、ソフィも動きが止まっていた。主人はどこかしら狼狽したような顔になり、

「それは芸人さん、私どもからの応援の、その、ナニということで、どうかそのまま、箱ごとお持ちいただきたいと」

「だめです。僕はまだ見習いです。それに、芸をお見せしていないのに、金貨はいただけません」

「そう固いことはおっしゃらず」

「箱と金貨、お返しします」

「これはまあ、困ったな。ちょっとした厚意のつもりだったんだが。芸人さんを怒らせてしまいましたか」

「いいえ、怒ってはいないです。僕が一座の出し物に出られるときが来たら、観に来てください。ごめんなさい、おじさんに恥をかかせるつもりはないんです」

「わかりました、わかりました……お若いのに、ちゃんとしておいでだ。お節介をして、すみませんでしたね」

ソフィが銀貨と銅貨を払い、ふたりは店を出た。

「セレス、あんたったら、よく気がついたわね」

ソフィは感心したように言い、セレスの肩を抱き寄せてくる。

「うん。重さがね、昨日の扇の……」

言いかけたとき、ふたりの前に、行く手を遮るように数人の兵士が立ちふさがった。

「捕らえよ!」

一人が命令し、四人がソフィとセレスの腕を両側から押さえにかかってきた。

「何をするんです!」

ソフィが叫んだ。

「そいつらは盗人だ。引っ捕らえて所持品を改めよ」

命令を出した兵士が鋭く叫んだ。

通りを行き交う人々が何事かと足を止め、みる間に人垣ができた。

「私たちが何を盗んだというのです、盗みなんてしていません!」

ソフィが兵の手を振り払おうとし、兵士が乱暴に引き戻した。

「女と子どもの二人連れが、店に入っては買い物をするふりをして、金貨をかすめ取るという訴えがあった。よって、お前達を拘束して、金貨を持っているかどうか、取り調べる」

「何かの間違いです、僕たちは盗人じゃない、離して!」

セレスも叫んだ。

「自分を盗人だと言う盗人はおらん。騒がず、おとなしくしろ。連れていけ!」

兵士達はセレスとソフィを引きずるようにして、乱暴に連行しようとする。

もがいても、セレスの力でふりほどける相手ではなかった。

背後から、どうしたの? 泥棒らしいよと、人々の声も聞こえてくる。

「何をしている!」

少し離れたところから、別の声が聞こえた。セレスとソフィを押さえつけていた兵士の動きが止まり、

「あっ、ゼタ領兵長殿……」

今まで四人の部下に命令していた兵が、驚いたように振り返った。

人垣が割れて、一人の若い男が、これもどうやら兵のようだが、長いマントを翻して足早に近づいてきた。

「なんの騒ぎだ。この二人が何をしたのか」

ゼタ領兵長と呼ばれた若い男は厳しい声で言い、兵達とセレス、ソフィに目を向けてきた。

「これはその、ゼタ領兵長殿、訴えがありまして、女と子どもの二人組が買い物をするふりをして、店の金貨を盗んだということで、疑わしいふたりを捕らえたところであります」

「訴えは、いつあった」

「今朝であります」

「どこから命令が出た」

「はっ、学舎西館警備兵長殿からであります」

ゼタ領兵長と呼ばれた男の表情が、ぐっと厳しくなった。

「学舎の警備兵長が、何故、市場の治安に介入する? 第一、この数か月、市場で商品及び、貨幣の盗難などは一件も起きていない。したがって、私も捜査命令、捕縛指示を出していない。上官の命令もなしに、学舎の指示に従うとは何事か!」

最後は大音量で喝破した。今まで部下四人に指示を出していた兵士は慌てたように姿勢を正し、直立した。

「そのふたりを離せ」

セレスもソフィも急に自由になった。セレスは急いでソフィに抱きつき、ふたりは支え合って立ち上がった。

「乱暴して済まなかった。怪我はないか」

ゼタ領兵長は、静かに聞いてきた。ソフィもセレスも、声は出ず、頷くだけである。

「買い物をした直後か」

ふたりとも、揃って頷いた。

「どこで、買い物をした」

「……そこの、装身具店で……」

セレスはやっとのことでそう言って、ソフィと顔を見合わせた。

「装身具店の店の主人はいるか」

ゼタ領兵長が周囲を見回す。

さっき、セレス達が扇を買った店の主人が、ぎょっとしたような顔をして、慌てて人垣から離れるのが見えた。

「あの人です」

セレスが指さすと、ゼタ領兵長は素早く身を翻して店の主人を追い、十歩も走らぬうちに追いついて、捕まえてしまった。店の主人の首根っこを掴むようにして引っ張ってきて、ソフィとセレスの前に立たせ、

「さて、この男の店で、この女性と子どもが買い物をしていたとき、近くにいたものはいないか、いればいきさつを聞かせてほしい。名乗り出よ」

周囲を見回した。

「私、見ました」

年配の女の人が、声を上げた。

「どのような買い物の様子であったか。良かったら教えて欲しい」

ゼタ領兵長が、少し柔らかな声で聞く。

「その子が、扇を買おうとしたら、店の主人が、箱に入った扇を出してきたんですよ」

「扇を見せよ」

ゼタ領兵長はセレスに目を向けてきた。

セレスは胸の合わせに差し込んでおいた扇を出して、ゼタ領兵長に差しだした。

扇を受け取ったゼタ領兵長はそれを開き、閉じてからセレスに返してよこした。

返してくれたとき、一瞬だったが、ゼタ領兵長はセレスを見て、笑みを浮かべたようだった。セレスは驚いたが、それは本当に少しのあいだで、笑みが消えたあとには、元通り、厳しい顔に戻っていた。

装身具の店にいたという女の人の他に、もうひとり別の男性が、ゼタ領兵長に向かって手を挙げた。

「私もその場にいましたよ。それで、扇の代金を払う前に、その子が箱を開けたら、箱の中に金貨があるって言いだして、店の主人に返してた。そうだったよな、お前?」

証言してくれている男性が、隣の若い男性に聞いている。

「そんときのやりとりを聞いてましたけど、その子は盗みをするようには見えませんでしたよ」

ゼタ領兵長は店の主人に目をやった。

「主人、まず名前を聞こう」

「ココ、コポルでございます、領兵長様」

「コポルは扇の箱に金貨を入れて、売ろうとしたか」

「そそ、それはその、あの、つまり……弱ったな、こりゃ」

「金貨入りの箱に扇を入れて渡したのかと訊いている」

「そうです、その通りです!」

主人は引きつった声で叫んだ。

「芸人さんだと、聞いたものですから、なんていいますか、その、応援してやりたいと思いまして、で、箱に金貨を。はい」

「そして、この二人は、金貨を受け取ったか、受け取らなかったか」

主人はうなだれ、膝をついてがっくりと肩を落とした。

「……受け取りませんでした」

「そうか。おおよその事情はわかった。コポルは店へ帰るがよい。あとで詳しく、事情を聞こう。まだ商売の途中だろうから、夕方、店を閉めてから、領兵兵舎まで来て欲しい。領兵の門衛並びに詰所には、装身具店主人コポルが事情説明に来ると、連絡しておく」

「わかりました」

ゼタ領兵長はセレスとソフィに近づき、

「聞き取りが済んだのち、ビョルケ一座へ、明日にでも私が説明に行く。驚かれたであろうが、今日はもう出歩かず、天幕へ戻られよ。護衛が必要であれば、兵をつけよう」

「護衛はいりません」

ソフィが答え、ゼタ領兵長は頷いた。セレスに目を向け、ふと表情を和らげて、

「怖い思いをさせてしまって、済まなかった」

かすかに頭を下げ、すぐに背を向けて、

「帰舎!」

五人の兵に鋭く声をかけて、早足で歩き去った。

ゼタ領兵長と兵士達がいなくなると、人垣もじきにほどけていった。

セレスとソフィはまだ解けきらない恐怖感を抱いて、支え合うようにして天幕へと帰っていった。

*** 馬具庫にて ***

すすけた窓の向こうの止まり木に、鳩が三羽、止まった。

バライト親方は道具を置き、窓を開けて室内に鳩を入れ、一羽ずつ籠に入らせた。

半時前に、三羽を行かせたばかりだ。鳩三羽は『大至急、お知らせしたき旨あり』の意味である。

その三羽ともが、この短い時間ですぐに帰ってきたところを見ると、『至急、報せに来るように』の返事ということだ。

万が一を考えて、鳩に通信筒や手紙はつけない。ただ、飛ばすだけだ。長年の信頼関係がなければ、通じ合えない連絡方法である。

道具を箱に片付けるのももどかしく、上着を着て帽子を被る。それから、扉のすぐ内側に、鉄線三本を差し渡した。不在中に侵入者があれば、鉄線の先の歯車が動いて、上から捕獲網が降る。

預かった宝石や貴石が盗難に遭わないように考え出した仕掛けだが、最近は別の役目も担うようになった。学者西館の面々による過剰な偵察への警告である。

「やりにくい世の中になったもんだ」

ちょっとぼやいて家の外に出て、施錠する。それから路地を抜けて、下町へと歩いていった。職人通りを抜けると、案の定、若い男が三人、つかず離れずの距離で、ついてきた。制服は着ていない。だが学舎西館の学生だということはわかる。最近は外出のたびについて回って、うるさくてしょうがない。

気づかれたら尾行は失敗だということを、彼らは知らないのではないかと、バライトは苦笑いした。

酒場の前まで来て、ちょっと立ち止まる。懐具合を確かめるふりをして、それからおもむろに中へ入った。大勢の客で酒場はごった返しているが、酒場の主人ドジェはバライトに気づき、

「二階がすいてますよ」

指で示してくる。

「邪魔するぜ」

軽い足取りでとんとんと、階段を上がっていって、踊り場で振り返った。尾行三人組が店に入ったところだ。

店の入り口から見ると、踊り場の左半分は死角になる。そこに、ドジェとバライトしか知らない隠し扉がある。取っ手のない扉を素早く押して、壁の中に身を隠す。壁の向こう側を、そうとは知らぬ足音が三人ぶん、律儀に階段を上がっていった。

隠し扉の内側には人ひとりかろうじて歩ける幅の廊下があり、突き当たりから梯子で階下に降りられる。

半地下まで降りて、常備してある帽子とマントに身を包み、扉を開け、路地へ出る階段をあがり、そして何食わぬ顔をして外へ出て歩き出した。

旧馬場の空き地には天幕があった。旗から察するにビョルケ一座だ。

「ビョルケ……偶然か、それとも……」

独り言が口をついて出る。

大通りに出る前に西へ折れて、貴族の屋敷が立ち並ぶ一角を通り抜け、オルクス領兵監の屋敷脇、新馬場に着いた。厩舎の門衛に軽く挨拶し、

「貴石修復士バライトです。御馬の額革の貴石が傷んだと報せを受けましてな。馬具をお見せいただけますか」

案内も乞わず、馬具庫へ向かった。顔見知りなので、誰何も受けずに済むのである。

馬具庫には歴代の王が使った馬具が、ずらりと並んでいた。

『彼』はそこにいた。

「来たか、バライト」

国王ラズライト三世が、騎乗服に身を包んで立っていた。

「おひとりですか、陛下。お付きの方々などは」

「いない。至急の報せとは何か」

「東方の龍が出ました」

王は表情を変えなかったが、しばし返事がなかった。

「……どこから、出た」

「出所その他についてはサンザ家ヴェンティにお尋ねください。なるべく早いうちに」

そうか、と王は頷いた。

「ヴェンティは、じつに面白い」

短く言って笑う。バライトも少し笑って頷いた。

「陛下、都下にビョルケ一座が来ているのをご存じですか」

「さきほど馬で一回りして、気づいた」

「名簿をお取り寄せになりましたか」

「芸人の座は多くある。ビョルケ一座に限って、余が名簿を取り寄せるのは不自然であろう」

「……さようでございますな」

王はやや上を向いて馬具の棚に目をやり、軽く微笑んだ。

「父上の勅書のことだが」

バライトははっとして息を止めた。

「どうやら、もっとも手に入れて欲しくない相手に、渡ってしまったようだ」

「と、いうと、マージ姫が」

「叔父上の日記とともに、姫の手に落ちた可能性が高い」

叔父上の日記というのは、先王の弟ファーディ公が記した王室に関する記録である。

ファーディ公はルーシェ公の父であり、マージ姫の祖父にあたる。

「あれが、姫の手にあると、どうしておわかりになったのです」

「ルーシェ公が、姫の結婚話に即座に同意したからだ」

ということは、ルーシェ公も、何かに気づいていると察せられる。

「勅書の存在を、彼は知っている。おそらくルーシェ公も悩んでいるだろう」

「公は温和なかたですから」

学者東館を統率するルーシェ公は王の従兄弟である。王も公もともに幼少であった頃には、実の兄弟のように睦み合った仲でもあった。

「余の従兄と、その娘の不和は避けたい。マージが野心を棄ててくれればいいが」

深いため息がそれに続いた。

難しいところである。

「バライトが将軍職にあったとき、叔父上の日記と、父上の勅書の双方を、燃やせと提言してくれたことがあったな」

「はい」

「そうしておけば良かった。後悔しても遅いが」

ラズライト王がまだ王子であったころ、父王であったヴォイド王が、一通の勅書を作成して、王弟ファーディ公に託した。

もしもラズライト王子に、王位を継ぐ者としての資格がないと判じられた場合には、太子の地位を剥奪し、王弟ファーディに王位を与える、という内容だった。

ファーディ公は勅書が作成されるに至った事情を、公に有利な形で克明に記した日記を残した。むろん非公式であり、正確に事実を記述したものではない。だが、なんらかの拍子に世に出れば、ラズライト王には痛手となる内容が記されているのは確かだった。

勅書が作られるほど、ヴォイド先王を激怒させたのは、ラズライト王子と踊り子の恋愛騒ぎである。

王子と踊り子の恋愛は事実ではない。踊り子には夫があったし、王子は踊り子が貴族の慰みものになるのを防ぎ、助け出しただけだ。

王弟ファーディ公は、兄ヴォイド王に、事実無根のあれこれを吹き込んだ。

……身ごもっている踊り子を王子は妃にして、産まれる子を跡継ぎにしようとしています。……すべては踊り子の気を引くためです。

……王子は王統を絶やすおつもりでおられるのです……。等である。

ファーディ公には王位への執着が、隠しようもなく、あった。王子の失脚は、ファーディ公の悲願でもあったのだ。

廃太子寸前のラズライト王子を救ったのは、踊り子の失踪である。勅書はファーディ公の手元で保存され、公表には至らなかった。

時が過ぎ、ヴォイド王が薨去し、ラズライト王子が王位についた。

先王弟ファーディ公は野心を納め、王の叔父として、若い王の治世を助け続けた。そして亡くなる間際、かつての野心を後悔し、発布されなかった勅書と日記の存在を、王に打ち明けたのである。

先王の世の将軍であり、ラズライト王の護衛兵監でもあったバライトは、勅書と日記の破却を提案したが、当時の学舎学博ガバン公が、教訓として残すべきと、激しく反対した。

学博ガバン公はファーディ公の生前の願望を、公の死後に実現させようと画策したのかもしれない。そのガバン公も、昨秋亡くなった。

王だけが閲覧できる書庫に保管されていた勅書と日記が、行方不明になったのは、その直後である。

同じ頃、ルーシェ公が学博となり、娘マージが西館准学に進んだ。

王は学舎にひそかに人を送り、あちこち探させたが、勅書も日記も、発見できなかった。

その上、昨年の秋には、王が学舎西館に潜入させた序学士がひとり、忽然と姿を消してしまった。何が起きたのかは明白ではないが、消されてしまった可能性がある。

王は学舎西館の極秘調査を諦めた。察したようにそのあとマージ姫の行動が大胆になったのである。北峰領の領政への介入、麦の価格操作、今後も次々と策を打ってくるだろう。

「北峰領の状態が、思わしくない」

王は静かな声で呟いた。

「弟子を幾人か送って、調べさせています」

「余には隠してヴェンティが、善行をしたらしいが」

「あれは大器ですから」

ふっふっふと、王は楽しげに笑う。

「ヴェンティは不思議と大事な鍵を掴んでくる。商才だけではないのかもしれぬ」

「東方の龍のように?」

「ヴェンティは、マージが北峰領で何をしているか、知っているか」

「軽く粉をかけておきました」

「そうか」

去年の秋から冬にかけてマージ姫は頻繁に北峰領へ行き、何事かを仕組んでいた様子があった。

冬のさなか、北峰領から大量の小麦が消え失せた。大干ばつだったと偽の噂が立ったのは、その後である。次には小麦の価格が暴騰した。棄農民が急増し、一部は農村から町へ流出している。

「北峰領主が、これ以上マージに懐柔されぬよう、何か手を打たねば」

「小麦と経済のことはヴェンティにご相談ください。治安については領兵長のゼタが頼りになります」

「ヴェンティとゼタか。だが、前途のある若い世代を災難に巻き込んでもよいものか……」

王の表情に苦悩がにじむ。

並ぶ者のいない地位に立っている王の、果てない孤独が透けて見えた。

「陛下、遠からずしてあのふたりは必ずや、陛下の心強い味方となります。私も陰ながら陛下をお支えします。どうか心強く思し召しを」

馬房の塔の鐘が厩舎の閉門を報せている。

澄んだ鐘の音を聞き終えると、王はわずかに微笑んでバライトの肩を軽く叩き、馬具庫から出て行った。

*** 石英結晶の影 ***

調査と報告は学舎西館の学生の基本だ。

マージは学生から送られてきた報告書を、一枚一枚、丁寧に検分していった。

数人の学生をサンザ家に送り込み、商団の旅商にも紛れ込ませたのである。

学生達はサンザ家の商業活動並びに、ヴェンティの商団が半年のあいだ、どのように動いたか、つぶさに調べた。その詳細が今、マージの手元にある。

見たところ、サンザ家の商業組織は大別して四層あると思われた。

一層目に位置するのはノーヴェとヴェンティである。

当主はノーヴェであり、大口商家の取引先との折衝、貴族階級との直接売買、各領の領主や大地主との取引がおもな仕事だ。また、隣国との交渉にもあたっており、小口の商取引からは手を引いている。

王都をはじめとする国内の地域商人との取引は、ヴェンティがそのほとんどすべてを取り仕切っている。

ノーヴェとヴェンティの直下、二層目として副統と呼ばれる熟練の使用人が十人ほどいて、彼らは問屋業務を主に行っている。

品物を卸す相手はさまざまだ。店を構えて商いをしている大口店から、市場天幕に出店している個人の商人までが取引相手である。

三層目に位置するのは、サンザ家が直接経営する小売り店ないしは王都内外でサンザ家の旗をたてて店を構え、商売をしている商連という集団である。

人が生活するために必要な商品は、ほぼもれなく販売しており、店の他にも酒場、宿屋、貸し馬屋、貸し荷車屋、手紙の配達なども行っている。

ただしサンザの初代当主の方針で、金貸しはしていない。

四層目が、商団である。王都で商団といえばすなわちサンザ家をさすのだが、内実は資本も経営も別の商人達を引き連れて、集団で国内を移動しながら、個別に商取引をする、いわば合同旅商だ。

王都から商品を運んで行き、出先で販売することもあれば、他領の特産品や、季節の収穫物を仕入れることもある。出先で仕入れて、次の領へ運び、そこで値段を交渉して売ることもある。

どこの地域で何が特産か、また他の地域では何が必要とされているか、洞察と判断がものをいい、売買は貨幣だけでなく、現物取引も認められているので、それぞれの商才が試されるのが、商団だった。

商団には危険もつきもので、荷が襲われることもあり、そのため私兵の随行が許されている。商団に参加する商人の全部が富裕とは限らないので、今回の旅では、私兵はすべてサンザ家が雇い、費用を負担した。

ヴェンティが若輩ながら王都随一の商団団統となったのは、荷数の多さと私兵提供という、サンザ家の財力のゆえだ。

半年前に商団が王都を出発したとき、あらかたの商人達は、ヴェンティが旅先で大損して泣きをみるに違いないと、陰口をたたいていた。だが、一月後には商人達の目の色が変わった。

ヴェンティはおそろしく大胆に商品を仕入れるのだが、いくつか先の町でそのほとんどすべてを売りさばいてしまうのである。価格の決定にも、独特のカンを持っていて、買い手がためらう価格では絶対に売らず、しかし減益になるような値には落とさない。

大規模商人は馬車の中から指示を出して商売をするという慣例も、ヴェンティは綺麗に破った。団統ヴェンティ自ら路傍の天幕で売買に当たり、それがまた、独特の愛嬌があって憎らしいほど買い手を引きつけ、見事に切り回していくのである。

旅の終わりのころには、ヴェンティの陰口を叩くものはいなくなった。

ともに旅をしていた若い商人達は、仕入れ値と売値をどう決めたらいいのか、ヴェンティに尋ねに行くほどだった。

もうひとつ、商人達が首を傾げたのは、旅の後半、ヴェンティが行く先々で麦を買い集め始めたことだった。年を越して少し古くなった麦、作柄が思わしくなくて売れ残り、安値で売られていた麦を、各地で少量ずつ買い足し、しまいには荷車十台ほどになった。そして王都にもっとも近い北峰領の穀倉地域に至り、ヴェンティは突如として、その小麦を、無償で小作農民に向かって放出したのである。

大店の商人達は仰天したが、若い商人達はヴェンティの行為に感動し、小作農家への分配を自発的に手伝ったりした。そうして旅をほぼ終えて王都へ戻る頃、ヴェンティはサンザ家が過去に行ったどの旅商よりも多くの利益を得たらしいという噂が広まった。

ヴェンティ本人はあっけらかんとしていて、仲良くなった若い商人達と球叩きなどをして笑い転げていたという。それを見た高齢の大商人が息子を呼んで、王都へ戻り次第引退すると告げたとか、時代は変わった、若い者の考えで商売をしろと言い渡したとかいう話も、報告書には書かれていた。

商団に紛れ込ませておいた数人の学生から、ほぼ五日に一度届いてきたこの報告書を、マージは何度も読み返してきた。

その内容を慎重に分析しつつ、ヴェンティの人物像を探っていたのであるが、北峰領における麦の放出を知ったときは、激しい怒りを覚えた。

マージ以外の、しかも商人に、こんなことをしてもらっては困るのだ。

麦を絶たれて困窮し、飢餓と疲弊にあえぐ農民に、愛の手を差し伸べるのはマージでなければならない。

王の失政を民衆に強く印象づけるために、去年の秋から半年かけて北峰領の麦を搾取した。領主に命じて高額で売り出して、さらに民の不満をあおった。

彼らが王への不満をつのらせ、その怒りが頂点に達するころ、マージが麦を無償で与えて、民心を引き寄せる、それを計画の第一歩としていたのに、ヴェンティがすべてぶちこわしてくれたのである。

報告を受けたマージはただちに北峰領の領主に会いに行き、昨年、王が免除した租税の追徴をさせた。もちろん、表向きは王命ということになっている。

だが農民達もただ黙って搾取はされない。厳しく取り立てさせたのだが、いったいあれだけの麦をどこに隠したのか、ヴェンティが放出した麦の一割も回収できなかった。

次の手として、領主が保管してきた麦を、再び王命と称して高値で売らせた。だが、これもいまひとつ、うまくいっていない。一部の農民は、王命ではなく領主の独断ではないかと疑っているふしがある。

誰が彼らに、そんな入れ知恵をつけたのか。

次々と送られてくる報告を分析した結果、マージはひとつの推論に行き当たった。

王が鷹を放している。

鷹の目で国内のあちこちを見て調べ、状況を把握して王に報告しているに違いない。王の鷹はたいそう有能だ。今は宝石修復などをして市井に潜伏している元将軍のバライトは、まさに猛禽類そのものである。そのバライトのもとへ足繁く通っているヴェンティも、鷹の一羽かもしれない。

マージはすぐに対策をとった。王の護衛に当たっている近衛兵のひとりに狙いをつけ、家族を捕らえて人質にし、かつ報酬で釣って間者とし、王宮に戻した。

王に近づく者は誰と誰か、連絡を取り合っている者がいないか。

報告を待っていたマージの元へ、間者は最初の報告をよこした。

呼ばれたのはサンザ家ノーヴェと、マージの父ルーシェ公である。

彼らが何を話したのかは、今朝、わかった。マージとヴェンティの結婚話だった。ヴェンティに嫁がせることでマージの王位継承権を抹消する。王はそう匂わせたのである。

マージが計画を立てているのと同じように、王も画策している。

どちらがどちらの罠にかかるのか。知謀と策略はすでに交錯し始めているのだ。

だが切り札はマージの手の中だ。祖父ファーディ公の日記、先王ヴォイド王の勅書、そして、もうひとつ、大事な駒がマージの手の内にある。

「ソロン序学士を呼べ」

扉前に控えている学生に、そう告げる。学生は黙って礼をして部屋を出ていった。

ほどなくして、ソロン序学士が、いつものように物静かに入室してきた。

「芸人の子はどうした」

背を向けたまま尋ねた。返事がないのを訝しく思って振り返ると、ソロン序学士は、眉間に皺を寄せてうつむいていた。

「失敗したのか」

「子どもが店の中で金貨に気づき、突き返してきたという話です」

「店の中で? 箱に隠して渡したのではないのか」

「おおせの通りにいたしました。ですが、気づいたのです、子どもが」

マージはゆっくりと机を回り、ソロン序学士の前を通り過ぎた。

棚の石英結晶を手にとって、光にかざす。結晶内部がわずかに曇り、それが意味ありげに美しい。

「兵を差し向けたのではないのか」

「むろんです、准学様。少し離れたところから私も様子をうかがっていました。兵が女と子どもを捕らえたところまではよかったのですが、ゼタ領兵長が駆けつけてきて、その場で女と子どもを解き放ってしまいました」

「ゼタは何故、その場にいたのだ。巡回か」

「わかりません。ただ、そのときゼタは一人でした」

調べれば、ゼタの弱みが掴めるかもしれないと考えたが、今はそれよりも、装身具店の店主のほうが気がかりだ。

「装身具店のコポルはどうした」

「領兵詰所に来るようにと、ゼタ領兵長に命じられました」

「なんだと……」

「ご安心ください、准学様。ゼタ領兵長はそのとき背後に私がいたことを知りません。店を閉めたあとで領兵詰所へ来るようにとコポルに指示し、その場で捕らえはしませんでした」

「領兵長ともあろう者が、なんと間抜けな……」

ゼタの生真面目そうな顔を思い出し、思わず笑いがこみあげてくるマージである。

「コポルはどこにいる」

「学舎別館の地下に閉じ込めてあります」

学舎別館というのは、離宮仕立てで、林と池を備えた瀟洒な講堂である。ときおり古楽の演奏会や、朗読の発表などが行われるが、それ以外には使われない。

学舎西館東館とは離れており、王都の西の領門にやや近く、静かな立地である。つまり、人通りがない場所なのだった。

「コポルに家族がいれば扱いやすいが……」

余計なことを話したら家族が危ないと、ひとこと言えばカタがつく。

マージは石英結晶を軽く放り上げ、受け止めた。

「コポルの家族は王都に留め置き、手の者に監視させよ」

「コポルをどこへ行かせますか」

「北峰領へ。学舎序学士の制服でも着せて送り出せ。おとなしく黙ってさえいれば、褒美を与えると言い含めよ」

マージはくるりと向きを変えて、結晶をソロン序学士に向かって投げた。

ソロンは無表情のまま、結晶を受け取って、袖の中へ入れた。

「ソロン。マージはサンザ家ヴェンティと婚約する」

「は?」

「陛下の命令なので、泣く泣く婚約を受け入れた」

「……そのように、噂を?」

「国と民のため、けなげに笑顔を保っているマージが哀れだと、そのあたりを、控えめにかつ、まことしやかに」

「承知いたしました」

「私には資金が足りない。サンザの資産が必要だ」

「サンザを手に入れれば王宮がまるごとひとつ、買えますな」

そして婚約はするが、結婚はしないつもりのマージである。

「父上に会いに行かねば。下がってよい」

ソロン序学士は一礼して退室していった。

*** 思いがけない出逢い ***

「停めて、馬車を停めて!」

コーディ夫人は胸を押さえて叫んだ。叫んだといっても、馬車脇の護衛兵が、

『今、声が聞こえたか?』

と、首を傾げた程度の声である。馬車の扉を内側から弱々しく叩く音が聞こえて初めて、中で夫人が何かを訴えているのだと気づいたらしく、

「止まれ!」

護衛兵は号令をかけた。馬車は止まった。

王都の領門間近、数軒の宿屋が並ぶ街道沿いである。

「コーディ様、いかがなされました」

気分が悪いの、少し休ませてと、コーディ夫人は囁くような声で言って、馬車の扉を押し開けた。開けたとたんに砂埃を吸い込み、激しくむせた。

「ど、どうされました、コーディ様!」

夫人が外出するときは必ず付き添う護衛兵が、驚いたように言って馬から飛び降り、扉に駆け寄ってきた。咳き込む夫人を支えながら馬車から降ろし、

「医者を呼べ、早く!」

もう一人の護衛兵と御者に向かって叫ぶ。

「サンザ鴛鴦亭に医師が常駐してます、そこへお連れしましょう」

年配の御者がのぞき込んで、心配そうに言った。

「サンザ家の宿か? 大丈夫か」

「このあたりでは一番いい宿ですよ。この際、贅沢は言ってられません、急ぎましょう」

「よしわかった。すぐにお連れしよう、御者は先に行って、医師に事情を話しておいてくれ」

「って、目の前ですよ」

馬留めの柵の真ん前である。

夫人は失神一歩手前の状態だった。目の前が真っ白になったり、ふっと陰ったりする。いっときも心を離れない心配事のために、胸が苦しく、自分が今どこにいるのかも、はっきりとはわからなかった。

護衛兵に付き添われて、ふらつきながらもかろうじて歩いていくと、

「あら、どうしたのさ。病人?」

女の声が聞こえた。

「すまない、宿の者か、こちらはルーシェ公夫人コーディ様だ。馬車でここまで来られて、気分が悪くなられたのだ、すぐに医者を呼んでくれ」

護衛兵が急いた口調で言う。

「悪いけど、あたし、使用人じゃないから」

すげなく言って通り過ぎようとした女だが、

「ま、いいわ、暇だから。宿の主人に言ってきてあげる」

踵を返して宿の中へもう一度入っていった。正面玄関を入ってすぐのところに、座り心地のよさそうな長椅子がいくつかある。深夜に近い時間のためか玄関にも受付にも人はおらず、灯りだけがついていた。

コーディ夫人は護衛兵に言われるままに、長椅子に座り、手をついて、倒れそうな上半身を懸命に支えた。宿の奥から足音が聞こえ、

「こっちこっち、早く診てやって。そこの人が、馬車に乗ってきて、気分悪くなったんだってさ」

女の声も聞こえてくる。夫人が顔を上げると、年の頃三十ほどかと思われる女と、白い襟付きの服を着た男性が近づいてきた。

「ご気分が、お悪いのですか」

と、男性は訊いてきた。

「馬車に乗って来られたのですね? 最後にお水を飲んだのは?」

「……お昼ごろ、かしら、覚えていないわ」

夫のルーシェ公からマージの結婚話を聞いて驚いたのが昨日の昼過ぎのことだ。

これは大変、なんとかしなければと、今日は朝から馬車で実家へ行き、相談してみたけれど、なんの解決策も見つからなかった。失意のまま、また馬車に乗って帰ってきたのである。水も食べ物もほとんど口に入れてはいない。

「痛むところはありますか?」

「痛み……痛みは、ありませんわ」

「ではまず、お湯で割った葡萄酒にお砂糖を少し入れてお飲みください。それと、焼き菓子を牛乳に浸して柔らかくしたものを少し召し上がって、それでもご気分が悪いようでしたら、またお呼びください」

「……わかりました」

医師が離れていくと、宿の主人と思われる男が、

「ただちに、ご用意いたします」

落ち着きのある声で言って、これも離れていった。

「奥さん、大丈夫? 支えてあげるから、あたしによりかかったら?」

女が近づいてきて、隣に座った。

「ご親切に……ありがとう、でも大丈夫。あなた、使用人ではないのでしょう? ご迷惑だといけませんわ、もう、お行きになって」

「顔色悪いじゃない。無理しなさんなって」

言葉は乱暴だが、優しい気性のようだと、夫人は思った。そのまま、女の肩に寄りかかるようにして、少し待つと、

「医師の指示通りにして、お持ちしましたよ。召し上がれますか」

宿の主人らしき男が、お盆を持って近づいてきた。

「あ、いいわよ、あたしがお世話する。ほら奥さん、葡萄酒よ。飲んで」

女がグラスを取り上げて手渡してくれた。思いがけず他人の親切に触れて、夫人はふと涙ぐんだ。

今日は夫人の今までの人生の中で、もっともひどい一日だった。夫への怒りも、初めて経験した。実家の無力さにも失望した。

私の大切なマージ。お母様はあなたを守れないわ。

その悲しさが喉へせり上がってくるのである。

女は夫人が葡萄酒を一口二口と飲むのを待って、グラスをそっと取り上げ、次に柔らかい焼き菓子の入った皿を手渡してきた。

「なんか、あったんだね、あんた。見た感じ、いい家の奥さんのようだけど」

そう言ってから、ふっと笑う。

「生きてりゃいろいろあるもんさ。大丈夫、なんとかなるよ」

「そう……でしょうか」

そうさ、と、女はふやけた焼き菓子を匙で一すくいして、夫人の口元に近づけた。幼い子どものようにそれを食べ、夫人は何かを思い出した。

匙でスープをすくって、食べさせた記憶。口の中で溶けていく焼き菓子と牛乳の甘さを感じながら、夫人は、慈善院の子ども達のことを思い出したのである。

去年、少なくない子どもが、王都の慈善院に保護された。どこかの領の貧しい家の子ども達で、たしか芸人一座が連れてきて、王都に捨てていこうとしたと、話には聞いていた。

王の従兄の妻として、コーディ夫人は慈善院に出向き、そこで悲惨な状態の子ども達の世話をした。やせこけて目ばかり大きくなった子どもを膝に乗せ、スープを食べさせたのである。

「どう? もう少し食べられる?」

女の声で、ふと現実に引き戻された。マージのこと以外を考えたのは、この半日では初めてだ。

「ええ、いただくわ。ありがとう、自分で食べます」

匙を受け取り、もう一すくいを口に入れる。

「よかった、元気になれそうだわね。食べたら医者を呼ぼうか? あ、大丈夫なら、呼ばなくていいか」

女は日に焼けた顔に笑みを浮かべ、励ますように頷いている。夫人は目の前の女に、自分にはない逞しさ、民なりの賢さのようなものを感じて、何かしらほっとした。

「あなたは旅の人なのですか? これから王都へ?」

「ううん、あたしはここで、人を待ってるだけ。旅はしてきたけど、もう終わりにするんだ。どこかの町へ行って、商売でもしようかと思ってるとこ」

「まあ、あなたは商人なのですか?」

「今までは違ったけどね。これから、商人になる。たぶん」

「今までは、何をなさっていたの?」

「旅芸人の一座で、下働きっていうか。これがまた、あたしには合わない仕事でさ。座を抜けて、これからは独りでやってみようと思ったわけ」

「まあ! 芸人一座!」

王都に子どもを連れてきて捨てるのが、旅芸人。夫人の認識はそうである。

慈善院の子どもの背中には、鞭で叩かれた傷跡があった。五歳六歳の子どもを馬車にも乗せず、一日中歩かせるのも、旅芸人の一座だ。

目の前の女はその一座を抜けてきたのだと言う。どんなにつらい生活だっただろうか。それなのに、このひとは少しも愚痴をこぼさない。なんてえらいのかしら。と、夫人は女の顔をまじまじと見つめた。

「じゃ、あたしはもう部屋に帰るから。元気出してね、奥さん」

「あ、待って」

立ち上がろうとする女を、夫人は引き留めた。

「親切にしていただいたお礼を、何か……このままではいけませんわ。せめてお名前をお教えくださいな」

「あたし? パルメ」

「何か、お好きなものって、ありまして? 私にできることなら」

「いい、いい、お礼なんて。気にしないでさ、奥さんも早く元気になりなよ」

「まあ」

この人は、なんと高尚な心の持ち主だろうかと、夫人は感動しながら、パルメと名乗った女を見上げた。

「あの、申し遅れましたけれど、私はコーディ、夫は学舎学博ルーシェですの」

「あ、ごめんね。あたし、人の名前覚えるの、苦手」

「パルメさん、よろしかったら、私どもの屋敷へぜひ、ご招待させてください」

「あたし、ここで人を待ってるから。宿を離れるのはちょっとなあ……」

「どうしても、おいでいただけません?」

すると女は困ったような笑顔になった。

「そう言われると、断れないのが、あたしだったりするんだなあ……ま、今日はもう夜中だし、相手もこの時間から会いに来るってことはないか。いいよ、今夜中にここへ帰らせてくれれば、奥さんの家へ行くよ」

「まあ、嬉しい!」

夫人は感激し、急に元気がわき上がってくるのを感じた。

「コーディ様、お加減はいかがですか」

宿の外で待っていた護衛兵が声をかけてくる。

「良くなりました。宿の主人に、葡萄酒と焼き菓子のお代を払って、お医者様に診察代をお聞きして。それから、馬車をここへつけてくださいな。お客様をお連れします」

護衛兵は素直に頷き、一人は夫人の指示に従って宿の中へ向かい、一人は馬車に向かって歩いていく。

「領門で門兵の検問がありますけれど、私のお友達パルメ様と言って通りますね」

夫人はパルメの手を取り、

「さ、参りましょう」

できたばかりの友を馬車へと促した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?