葉牡丹と夢枕(小説)

母方の祖母はよく、「夢枕に誰かが立った」という話をしていた。

死んだお爺さんが、親戚の誰々さんが……祖母の枕元に立ってきた人は10人くらいいたんじゃないだろうか。

毎回、「この世への未練とか、何か強い想いがあるから枕元に立つんかなぁ」としみじみした調子で言うもんだから、「そんな非科学的な」とは返せなかった。

「葉牡丹の精が夢枕に立った」と言われた時以外は。

『いや何やねん、葉牡丹の精って』

『あんたも見たらわかるって。あれは葉牡丹の精や。枕元にちょこんと座ってるねん』

そう言いながら、祖母は実家の庭で育てていた葉牡丹の葉を一枚一枚めくっていた。2月には珍しいぽかぽかした陽気に誘われて、モンキチョウが僕と祖母の間を通り過ぎる。

『やっぱり。青虫が付いてたんや』

祖母の皺だらけの小さな手の上には、爪の垢くらいの小さな青虫が載っていた。

『青虫に食われる、助けてって言うてたんやな』

『そんなちっちゃい青虫がついたぐらいで夢枕に立つか?』

『こんなちっちゃいけどな、めちゃくちゃ食べるねんで。あっという間に一株ぐらいダメにするんや』

そう言いながら、祖母は手のひらの小さな虫を庭の反対側にある雑草の上に放した。祖母は葉牡丹をはじめ、庭の植物の手入れをする時は、シャキシャキしていていて、年齢を感じさせなかった。

そんな祖母が亡くなって、同時期に僕が高校を卒業して実家を出てから7年が立ったある日、僕の夢枕に、葉牡丹の精が立った。

葉牡丹の精は、小さな女の子だった。白と赤紫の、大きなフリルの付いたワンピースを着て、枕元に正座していた。

確かに見ればわかるな、と僕は回らない頭で思った。

彼女は何か言いたげな顔で、こちらをじっと見つめていた。何の用ですか、と言おうとしたけれど、金縛りにあっていて口が動かせなかった。

金縛りが解けて目が覚めたとき、枕元の時計は昼の1時を指していた。窓の外から近所の小学校のチャイムが聞こえる。僕は布団の中でしばらくぼんやりとしていた。

それにしても、なぜ葉牡丹の精が夢に出てきたのだろう。

実家の母は庭で葉牡丹を育てているらしいけど、僕は育てていない。このアパートは日当たりが悪いから、仮にベランダに鉢植えの葉牡丹をおいてもすぐ枯れる気がする。

僕はベッドから起き上がった。昨日は、ハローワークで紹介された会社の面接に行った時の姿のまま(ジャケットとズボンはかろうじて脱いだ)寝落ちしていた。

ワイシャツを脱いで洗濯機に放り込み、ベッドの上に置いてあったジャージに着替える。

今日は妙に暑い。スマホの天気予報によると、最高気温は19度らしい。いやもう夏やんか。昨日は厚手のコートでも肌寒かったのに。

窓を恐る恐る開けると、じっとりとした熱気を帯びた生ぬるい風が部屋に入ってきた。寝ている間に季節にすら置いてけぼりにされてしまったみたいで悲しい。

僕が住んでいるのは、家賃は安いが決して綺麗では

ないアパートの1階の角部屋だ。

窓の外から見えるのは、車一台通るのがやっとの狭い道。この近辺は、僕のアパート以外にもいくつか単身者向けのアパートが建っている。

向かいの空き地の隅には、近所の人が管理している小さな畑がある。その畑から、バサバサと羽音がして黒い影が飛び立った。ギィィィ、というやかましい鳥の声。

「昨日も来てたな、あの鳥」

昨日の夕方、面接から帰ってきた時に、畑のキャベツを荒らしている鳥を見かけた。灰色っぽい羽で、ハトよりは小さい。

怪鳥のような鳴き声に反して、目がくりっとして可愛らしい鳥だったので、思わず写真を撮ったが、そういやまだTwitterにアップしてなかったな。

写真を投稿してからも、何となしにタイムラインを眺めていた。平日の昼間のタイムラインは静かなものだ。大学の同期や高校時代の友人は仕事しているのだから当たり前だが。

彼らの昨晩の投稿を遡っていく。深夜の仕事の愚痴ツイート。将来への不安で盛り上がっている。ストロング系酎ハイの写真についた「飲み過ぎじゃない?」というリプ。

数時間前に過ぎ去っていった彼らの会話を適当に眺めて、適当にいいねをしていく。

ポコン。

その時、間の抜けた通知音がした。通知欄を見ると、さっきの写真にいいねがついていた。大学の2つ先輩で、今は近所の事務用品メーカーで働いている、白川さんだ。

「いや、今は仕事中やろ」

そう言いながら、僕の口元は無意識にほころんでいた。白川さんは自分ではあまり呟かないタイプだけど、道端で見かけた変なものや虫とか、そういうしょうもない写真にもよく「いいね」をくれる。

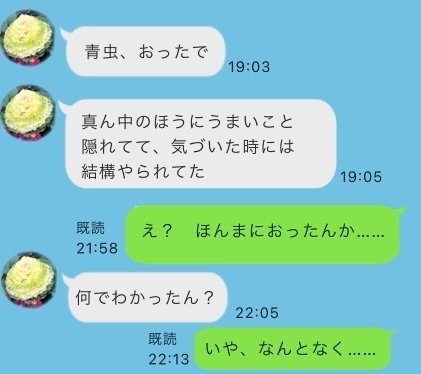

夢枕に葉牡丹の精が立ったことも書いてみよかな、と一瞬思いかけて、やめた。代わりに母親に「庭で育ててる葉牡丹に青虫ついてへん?」とラインを送ったけど、既読無視された。

☆ ☆ ☆

葉牡丹の精は、10歳くらいの女の子だ。

髪はおかっぱで、少し癖がある。くりっと大きな目が印象的だ。声はーー相変わらず何も言わないので、よくわからない。

今朝の夢にもその少女が出てきた。そのせいで朝の5時に目が覚めた。この前の面接の結果よりも、彼女が夢枕に立っている理由の方がよっぽど気になる。

ぼんやりした頭のまま、オンラインの植物図鑑で葉牡丹について調べていた。

葉牡丹はヨーロッパ原産の植物。アブラナ科だからキャベツの親戚だが、苦いらしい(誰か食べたんか?)。

花言葉は「祝福」。葉の色が紅白でめでたいということらしい。あとは「愛を包む」とか。捻りがないというかそのまんまやな。

葉牡丹の精、なんてものを調べても当然何もヒットしない。昔読んだ怪談の本で、銀杏の木には不思議な力があるみたいなのは読んだことあるけど、葉牡丹にもそういうのあるのだろうか。

ネットに情報はなくても、図書館には何かあるかもしれない。そう思った僕はセーターに着替え(今日はまた寒い)、図書館の開館時刻に合わせて家を出た。

図書館は家から徒歩5分ほどのところにある。図書館の隣には市役所とホール、ちょっとした公園もあり、平日の朝でもまあまあ人がいる。

「あっ」

公園の花壇に葉牡丹が植えられているのに気づき、僕は思わず足を止めた。

手入れが行き届いた花壇には雑草一つ生えていない。直径20センチほどの葉牡丹は鮮やかな紫とクリーム色っぽい白の二種類が植えられていた。僕は思わず花壇の前にしゃがんで見入ってしまった。

「はい、いや、それはそうじゃなくて...…ああ、戻ったら俺やるんで置いといてください。え? いやだからそれは...…」

背後から聞き覚えがある声がして、僕は振り返った。ダンボールが積まれた台車を押している、黒縁眼鏡に銀色のジャンパーを着た、背の高い男性だ。

「白川さ〜ん...…」

僕は立ち上がると、電話が終わったタイミングを見計らって挨拶した。白川さんはわあっ、と大袈裟に驚いてみせた。

「びっくりした。紫苑くん、こんなとこで何してんの?」

「いや、立派な葉牡丹やなと思って花壇を眺めてました」

「葉牡丹......? ああ、本当だな」

「白川さんはお仕事ですか?」

「うん。市役所に用があって」

「重そうですけど、手伝いましょか」

「ああ……ありがとう。気持ちだけで」

電話の時とは打って変わって穏やかな声でそう言うと、白川さんは目をキュッと細めた。白川さんの笑った顔を見ると、前に美術館で見た観音様の像を何となく思い出す。

「え~、花眺めてるだけの無職なんでいくらでもこき使ってください」

「いやこのダンボールは空だよ。納品終わってこれから帰るとこ」

「何や、じゃあほんとに気持ちだけでよかった」

彼は台車を止めてこちらに近づいて来た。そのまま、花壇の前にしゃがみ込む。

「お、一緒に見ますか」

「仕事でよく通るけど、改めて見るとここの花壇は綺麗だなあ」

そういう彼の声はのんびりとしていて、春の陽気みたいに暖かい。僕の声も、つられてのんびりしたものになる。

「そうですねえ。うちの母も葉牡丹育ててるんですけど、こんなに立派とちゃうなあ……」

「お母さんが。じゃあ実家を思い出してた?」

「いやそれもありますけど……」

葉牡丹の精のことを言おうとして一瞬、躊躇した。25歳になる男が変な夢を見たことを気にしてて、しかも「葉牡丹の精が夢枕に立った」って内容やで?

僕はチラリと先輩の顔を見た。白川さんは、ウジウジと悩んでた僕の就活の話も、取り止めもない仕事の愚痴も、全部うんうんと聞いてくれたけど、今回ばかりは鼻で笑われるんじゃないだろうか。

「……いや、何でもないです」

「え、そう言われると逆に気になるんだが」

「ほんまにどうでもいい話なんで……お仕事中の先輩を引き留めてまで話すことちゃうし」

「いいよ別に。俺から話しかけたんだし。聞かせてくれよ」

白川さんの顔には建物の影が落ちていて暗い。その顔の中で、黒い瞳がじっとこちらを見ている。

こういう風になった先輩は少し頑固というか、こちらが話し出すまで何時間でも待ちそうな雰囲気がある。僕は観念した。

「……実は、昨日と今日、二日連続で変な夢を見て。枕元に、葉牡丹の精が座ってて、じっとこっちを見ている夢」

「葉牡丹の精?」

先輩は目を見開いた。僕は今朝夢で見た少女のことと、祖母が同じような夢を見ていたことを話した。

「……確かに、そんな夢見たら気になるな」

「白川さんもそう思います!? なんかのお告げとか予兆やったら嫌やなって」

「紫苑くんが葉牡丹が好きで好きで仕方ない、とかなら別だけど、普通はそんな夢見ないよな。なんだろう、葉牡丹からのお告げ……」

彼は顎に手を当てて黙り込んでしまった。僕のよくわからない夢のことでそんな真剣に考えないでほしい。どれだけ人がいいんだ、この人は...…

「というか先輩、仕事に戻ってくださいよ」

「あ、ああ……」

彼は気の抜けた返事をすると立ち上がり、止めていた台車のところに戻った。

「あそうだ。また一緒にご飯行こう。いつもの店」

「是非! 行きたいです」

「最近ちょっと仕事も落ち着いたし、来週にでも。都合いい日LINEするよ」

白川さんは台車を押しながら駐車場の方へ歩き出したが、考え事でもしていたのか、途中で台車から空のダンボールを落っことした。呆れたように苦笑して、先輩が振り返る。

僕は笑いを噛み殺しながら、軽くお辞儀をして図書館へと足を向けた。

☆ ☆ ☆

先輩に会ってからの数日間、葉牡丹の精は毎日夢枕に立った。心なしか金縛りの時間も長くなった気がする。

僕は何ができるわけでもないので、ただぼんやり少女を眺めていた。

肌は透き通るような白色。長いまつ毛は光に当たると紫色っぽく見える。ワンピースのフリルは、よく見ると所々緑が差し色として入っている。おしゃれやなあ。

でもやはり、一番印象的なのは彼女の目だ。こちらをじっと見つめる、大きくて丸い目には涙がいっぱいに溜まっている。何かよっぽど悲しいことか、必死に訴えたいことがあるのだろうか。

「目は口ほどに物を言うとは言いますけど、見つめるだけやなくて、言葉で言ってくれませんかね...…毎回夢枕に立たれる理由に、皆目見当もつかんので」

口は相変わらず動かせないので、僕は心の中でそう言った。また葉牡丹に青虫がついてるとかなら、実家の母に直接言うてもろて。

それともーー他に何か、見落としてることがあるのだろうか。夢枕に立つほどの、強い想いを持っている、誰かがいるとか。

その時ふと、黒だと思っていた彼女の瞳が、綺麗な藍色だということに気づいた。何かを訴えかけてくるような、藍色の瞳ーーどこかで見たことがある気がするが、思い出せない。

その日は、どこで見たんだろうと考え込むうちに、また眠ってしまった。全く同じ夢を何度か観たが、やはり何も思い出せないまま、水曜日を迎えた。

白川先輩とご飯といえば、駅前の居酒屋だ。僕らは席と席の間に簾が下りている半個室席に通された。

2人がけの席は狭く、膝が触れ合いそうになるが、他の客を気にせずゆっくり飲めるし、何より、ご飯がうまい。

「あれからまだ見てんの、葉牡丹の精の夢」

白川さんは、刺身をあてに日本酒を、クリームチーズが載ったクラッカーをあてにワインを飲みながら、僕にそう聞いてきた。

店内は明るいが、半個室席は簾があるせいでやや暗い。明るすぎるよりはちょっと暗い方が落ち着いて飲める気がするので、僕は気に入っている。

「毎日見てますよ。ほんま勘弁してほしいですよ」

「何でだろうって考えれば考えるほど、夢に見ちゃう的なやつじゃないの?」

「そうかもしれませんね」

僕は話しながら、狭いテーブルに並べられた料理をどんどん食べる。冷奴を食べ終え、唐揚げに箸を伸ばす。合間にビールを一口飲み、目の前にあった塩だれキャベツを箸で摘んだとき、「あ」と声を上げた。

「どうした?」

「いや、その葉牡丹の精、目がなんか既視感あるなと思たんですけど、あれかもしれません。畑でキャベツ食ってる鳥」

「ああ、紫苑くん家の近所の畑に来てるっていう鳥?」

「はい。あの鳥も傍で見ると目がくりっとしててかわいいんですよ。写真じゃよくわからんけど」

「紫苑くんの推しも目がくりっとしてるキャラが多いから、そうかもな。くりくりの目フェチ」

「何ですかそれ。でも目が輝いてるかそうでないかって重要でしょ?」

「俺は割と、ハイライトが消えてるキャラも好きだよ」

白川さんはお酒が回ってきたのか、顔が少し赤い。いつもより心なしか口数が多い気もする。僕らはポンポンと上機嫌に話し続けた。

「話を戻すけど、例の鳥はキャベツを食べる側だろ? 葉牡丹の精は、どっちかというと食われる側だから違うんじゃないか?」

「確かに、そうかも...…」

「っていうか、葉牡丹とキャベツって似てるけど仲間なのかな」

「? そうやと思いますけど。ていうか、最近ずっと僕の夢の話しかしてへんやないですか。もっと実りある話しましょよ。最近仕事どうですか」

「え〜、仕事の話なんてしても面白くないって。そういや紫苑くん、面接の結果わかった?」

「いや〜、連絡ないであかんと思いますわ...…やっぱやめましょこの話は。実りがなさすぎる」

「ね? だからもっと、どうでもいい話をしようよ。最近買ってよかったものとかさ、美味しかったご飯とかさ...…」

「僕のそんな話聞いて、おもろいですか?」

「面白いよ...…同期が心を病んで会社辞めたとか、上司にコーヒーかけられたとか、終電逃してずっと会社に泊まってたとか......そんな話じゃない、普通の、たわいない話、もっとしたい」

白川さんは眼鏡を外すと、ポケットから取り出した眼鏡拭きでレンズを丁寧に拭き、かけ直した。ほわほわした陽気な口調の中に、どこか切実な響きを感じて、僕は枝豆を摘む手を止めた。

「またこういう話が出来るようになってよかったって、思ってるんだ...…人の人生に関わることだし、あまりはっきり言えなかったけど、紫苑くんが会社辞められて、本当によかった」

「白川さん...…」

「就職したら皆おめでとうっていうけど、ヤバいところから退職できておめでとうっていうのは、ちょっと不謹慎かな。ごめん」

「いやそんな...…申し訳なさそうにせんといてください。色々相談乗ってくれんかったら、今頃どうなってたか」

「...…うん」

「な、なんで泣いてるんですか!?」

「いやあ、本当によかったなと思って」

白川さんは袖で目元を拭うと、再び眼鏡をかけた。眼鏡越しに見える彼の瞳は涙で潤んでいた。

「お待たせしましたあ、特製チーズ焼売です」

店員さんの声がして、簾が上げられる。店の蛍光灯の明かりに照らされて、ーー涙で潤んでいる白川さんの黒目が、藍色っぽく見えた。

そういえば彼も、近くでよく見ると綺麗な青い瞳をしている。最初に会った時ーー大学のゼミの飲み会でたまたま席が隣になった時も、それが妙に印象的だった気がする。

と同時に、最初に会った時の彼は、他人との間に壁を作っているというか、少し棘があるなと感じたことも思い出した。

白川さんをいい人だと思うようになったのは...…一体いつからだろう? わからなくなるくらい、僕の目の前にいるのは、穏やかで、優しすぎるくらい優しい先輩だ。

「どうした?」

「...…いや。何でもないです」

急に黙ってしまった僕の顔を、白川さんは心配そうに覗き込んでいた。今更回ってきたアルコールのせいか、頭がぐらぐら揺れるような感覚がした。

飲み食べ放題3時間コースの時間いっぱいまで、僕と白川さんのとりとめもない話は途切れなかった。けれど、葉牡丹の精に感じた既視感の正体がわかった、ということは、ついに言い出せなかった。

そして、その日を境に、夢枕に葉牡丹の精が立つことはなくなった。

一体何だったんだろう。

ーー

年度末のあれこれで忙しいのと体調不良で更新遅れてました。次の更新は4月になるかもしれません。MIU404を一気見する元気はあるから多分大丈夫(?)(とらつぐみ・鵺)