現代思想のトリックスター 〜中沢新一『構造の奥―レヴィ=ストロース論』を読む

2005年の日本国際博覧会、通称「愛・地球博」は、「自然の叡智」をテーマとして開催された。1990年代後半、このイベントを前に、中沢新一は通産官僚からとある相談を受けたという。当時愛知県は、瀬戸市の「海の森」を切り開き、博覧会後公団住宅にする計画を進めようとしていた。そこに懸念を抱いた通産官僚は、中沢に相談を持ちかけたのだった。

中沢は、あえてパビリオンを建てないことを積極的な思想として打ち出すことを提案した。つまり、森を切り拓く計画を止めることそれ自体に、博覧会を活かすことを提案したのである(中沢新一ほか『惑星の風景』)。そのコンセプトをかれは、次のように語る。

ではコンセプトは何がよいかと聞かれたので、「自然の叡智(wisdom of nature)」としました。wisdomやintellectを人間のみならず自然全体のなかで働いている知性作用に据えなければならないし、21世紀の文化はそういう拡張された知性をベースにしなければならないという考えに則ってつくったコンセプトです。

これを機に中沢は、ミシェル・セールやブルーノ・ラトゥール、そしてクロード・レヴィ=ストロースらフランスの知識人との対談を実施し、日仏知的交流の最前線に立つ。結局、パビリオンを建てないという案は撤回されたのだが――。

中沢は、チベット仏教と現代思想、そして中沢の強烈な個性のキメラともいうべき『チベットのモーツァルト』で鮮烈なデビューを果たした。それは、浅田彰の『構造と力』とともに「ニューアカ」ブームの火付け役となり、80年代日本の知的環境を一変させてしまった(佐々木敦『ニッポンの思想〔増補新版〕』)。それ以来、ラカン流の精神分析とレヴィ=ストロースの構造人類学をベースに、あらゆる思索と言論活動を続けている。

そんな中沢新一の最新刊が発売された。それも、「レヴィ=ストロース論」である。レヴィ=ストロースは、「構造主義」は、中沢思想の原点にして原典に違いない。前作『精神の考古学』がチベット仏教論と精神分析論の集大成だと仮定すれば、今作は間違いなく、構造主義と人類学の集大成だ。

ポスト構造主義時代の「構造主義者」

中沢新一という人物の思想には、時空間の歪みを思わせるなにかが内在している。

1958年。レヴィ=ストロースが『構造人類学』を著し、また1962年には『野生の思考』を世に送り出す。フランスを震源として、現代思想に激震が走った。メインストリームだった実存主義哲学を、ソシュールやヤコブソンの言語学をベースにした構造主義が打ち破ったのだ。

しかし、構造主義のブームも長くは続かない。『野生の思考』から10年。1972年にドゥルーズ&ガタリによる『アンチ・オイディプス』が送り出され、世はポスト構造主義の時代へと突き進んだ。ドゥルーズ、フーコー、デリダ。「静的」な構造主義に対する批判と、華々しいかれら/かのじょらの理論は、新たな時代をつくった。

浅田彰の『構造と力』と『逃走論』は、日本におけるポスト構造主義ブームを決定づける。ドゥルーズ&ガタリの艶やかな概念が、日本中を駆け巡った。偏執型=パラノイアに対する、分裂型=スキゾフレニー。定住に対するノマド。過去の統合=積分型に対する、微分=差異化型。「逃走の文明」の到来。新しい時代の吉兆を、なんらかの形で感じとったに違いない。

そんな時代に中沢は、レヴィ=ストロース流の構造主義の後継者だった。といってもかれの中では、チベット仏教とラカン派精神分析との邂逅を果たしていたのだが。中沢は、レヴィ=ストロースの構造人類学を受け継ぎながら、独自の論理を展開していく。

構造主義とマンダラの邂逅―『森のバロック』

新刊『構造の奥』の第一章は、「構造主義の仏教的起源」だ。ここでは、レヴィ=ストロースの構造主義に与えた仏教思想の影響を、『悲しき熱帯』のエピソードなどから読みとく。

二元論の超克という意味において、仏教思想と構造主義は、たしかに共通点を持っていた。そして、両者はルソーを「始祖」とする人類学(民族学)の視点とも、共通点を持つ。「新石器社会を思考の基軸として、人間性の本性を明らかにしようとしているのである」(中沢『構造の奥』39頁)。ここに中沢は、レヴィ=ストロースの神話研究の「変換」という視点に、仏教における「縁起」との接近をみてとる。

中沢は神話分析における「変換」と仏教における「縁起」の類似性を、とっくの昔に詳らかにしてしまっていた。それはかれの南方熊楠論である『森のバロック』においてだ。

南方は、生物学に民俗学、そして神話や宗教学を縦横無尽に研究し尽くした人物だ。大英博物館の円形図書館という書籍の森に籠り、那智の森に籠ったかれは、五感で得られるすべての知識を咀嚼し、あの科学誌Natureに、友人土宜法龍との書簡に、そして昭和天皇への御進講に、吐き出した(ちなみに南方は、自在にゲロを吐ける人物だったらしい)。

中沢は南方の人類学的手法の中に、現代の構造人類学との共通性を見出す。南方は「南方曼荼羅」と呼ばれる独自の思考体系の中で、あらゆる方向の思索を続けていた。かれのマンダラでは、因果関係とともに「縁の論理」が主要な役割を果たす。「A→B」という単純な因果式ではなく、あらゆる構成要素がお互いに影響しあいながら、運動と変化を続けるマンダラ。個は全体を動かし、全体は個に変化を与える。

言うまでもなくこの考え方は、レヴィ=ストロース流の構造主義との共通点を持っている。かれは「構造」を、こう定義した。「要素と要素間の関係とからなる全体であって、この関係は、一連の変形過程を通じて不変の特性を保持する」(レヴィ=ストロース『構造・神話・労働』37頁)。かれのいう「変形過程=変換」こそ、「縁の論理」そのものだ。

南方のマンダラと現代構造主義の深い共通性は、南方の民俗学的論文「燕石考」の読解によって見出される。かれは、西欧の田舎で伝承されていた「鳥の巣あさり」の神話を、植物学や動物学、気象学などの知見を駆け巡りながら鮮やかに論じてみせる。なお、レヴィ=ストロースが大著『神話論理』の最初に扱ったのも、南アメリカ版「鳥の巣あさり」の神話だった。

神話に見られる唐突や飛躍といった非連続性を、「縁の論理」で巧みに読み取る。それはまさに、神話におけるアナロジーを要素間の関係とその変換過程から読み解く構造主義の先取りだ。南方は、あまりにも時代を先取りしていた。

構造主義は、レヴィ=ストロースにしたがえば、知性である金剛界と自然と生物である胎蔵界との間に、隠れた調和を発見しようとする、現代の試みのひとつなのだ。私たちは、こうして、南方熊楠の民俗学思想と、現代の構造主義の間にみいだされる、深い共通性の、真の源泉に触れるのである。

神話の弁証法―『人類最古の哲学』

『構造の奥』第二章は「リュシアン・セバーク小伝」だ。レヴィ=ストロースの弟子にして31歳の若さで自死を選んだセバークの生涯から、レヴィ=ストロース人類学とマルクス主義との交差を描き出した章である。レヴィ=ストロースの弟子としてのセバークの姿を追いながら、神話の「変換の公式」が生まれるに至る過程を描き出す視点は圧巻だ。

レヴィ=ストロースは、神話を「人類最古の哲学」と呼んだ。ひとえにそれは、先住民が世界を認識する際、神話が用いられたことにほかならない。先住民族にとって、神話こそがこの世界を理解し、把握する手段であった。だとすれば、「人類最古の哲学」は、検証するに値する。それが『カイエ・ソバージュ』第一巻、『人類最古の哲学』への中沢の情熱であり、「対称性人類学」を構築する契機だった。

神話的思考では、論理的矛盾を伴う二項対立が描かれるのが通例だ。例えばそれは、「生と死」、「自然と文化」、「天と地」といった形で現れる。そしてそれらは、不均衡を孕んでいる。つまり、「非対称」の世界から始まる。そんな「非対称」を「対称」へと回復させる試み、これこそが神話における「変換の過程」である。つまり、二元論にメスを入れ、メビウスの輪のように変換を行ってから、対称性を回復する。

この際登場するのが、トリックスター(いたずら者)と呼ばれる存在だ。やつらは矛盾する性格を併せ持つことで、二項対立を媒介し、世界に変化を与える。ある時には英雄だが、時にはまた狡猾さを剥き出しにする。その両義性こそ、やつらが神話の世界に変革をもたらすのだ。

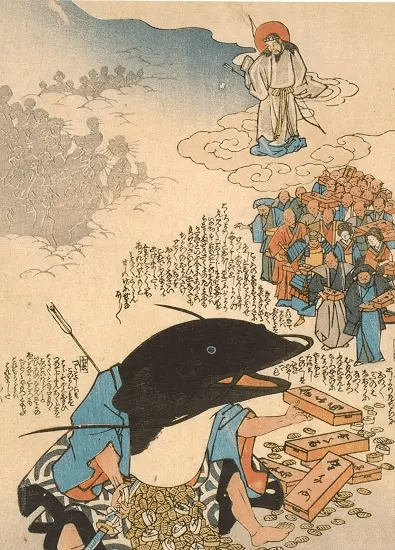

その代表例こそ、1855年の安政の大地震後、世に出回った「鯰絵」に登場する「地震鯰」だろう。オランダの人類学者コルネリウス・アウエハントによると、大地震という悲劇を引き起こした鯰は同時に、富をもたらす象徴としても描かれる。なぜなら、富者と貧者の格差が激しかった当時において、大地震は「世直し」をもたらすものとしても受け取られたからである(アウエハント『鯰絵』)。地震が起こることで、富者は多額の資金を失う。つまり、地震を引き起こすことで鯰は、富者と貧者の「非対称」を「対称」へと転換する役割が与えられていた。

レヴィ=ストロースが神話の「変換の過程」を描き出したことによって、中沢は「対称性人類学」の活路を切り拓いた。ポスト構造主義全盛期の時代、構造主義の後継者であり続けた中沢だからこそ辿り着いた境地である。

贈与と交換のトポロジー―『純粋な自然の贈与』の世界

『構造の奥』第三章は、表題通り「構造の奥」というタイトルである。この章では、レヴィ=ストロースの「構造」の「奥」に存在する要素とはなんなのか、という根源的な問いが探求される。そして中沢は、「互酬性(reciprocity)」がもたらす「対称性」の原理に、二元論の対立構造を乗り越えていく「隠れた輪」を見つけ出す。

ここで登場するのが、マルセル・モースだ。モースは贈与という行為には、「贈る義務」、「受け取る義務」、そして「返礼の義務」が存在する、と論じた(モース『贈与論』)。親しいだれかの誕生日が近づくと、プレゼントを買わなきゃ、という想いに駆られる。プレゼントを渡されれば、それを拒否することなどありえない。そしていつの日か、お返しをしなければと思うようになる。

これらの「義務感」はどこから生じるのだろうか。モースはマウリ族の習俗から、それをもたらすのが「ハウ」と呼ばれる精霊の力である、と論じた。贈与に伴い移動した精霊が、もと居た場所に戻ろうとする力こそが、「返礼の義務」をもたらすのだ、と。

モースに対して批判を加えた人物こそ、レヴィ=ストロースだ。先住民族の考えを「真に受けている」だけじゃないか、と。中沢もかれの批判を踏襲しつつ、互酬性で象られる構造の「奥」に存在するのは、人間の心の中に「対称性」を求める働きだ、と述べる。そう、「返礼の義務」が生じるのは、「非対称」を「対称」へと変換したいからだ、というわけだ。

ところで中沢は過去に、贈与に関して興味深い議論を展開している。それは「純粋贈与」という考え方である。ジョルジュ・バタイユやフランソワ・ケネーの影響を色濃く感じさせるその議論では、互酬性を伴わない自然からの「純粋贈与」を描き出す。

ケネーは『経済表』を書くことによって、社会全体の再生産の仕組みを図式としてあらわしてみせたが、そのとき、社会的生産の全体構造のいちばん深いところにあって、そこから外部の力が真実の「富」として社会の中に流れ込んでくる、その現場におこっていることの本質を、まさに「贈与」として理解したのである。

バタイユは、太陽から降り注ぎ続けるエネルギーを、無償の贈与と捉え直した(バタイユ『呪われた部分』)。一方ケネーは、富の源泉は究極的には、「大地の贈り物=農業」であると考え、重農主義を説いた(中沢『カイエ・ソバージュ』第三部)。これらを踏まえて中沢は、通常経済学が視点を置く市場内交換=カタクラシーIのほかに、カタクラシーIIという贈与方式を提起した(「カタクラシー」という用語は、「交換する」という意味のほかに、「敵から味方に変わる」といった意味を持つ)。それはいわば、自然からの「純粋贈与」である。

カタクラシーIIは、コミュニティの外からやってくる富の源泉を迎え入れる行為である。それは、「気前よく」送り込まれてくる。そこでは、「敵が味方に変わる」ための「変換」が行われる(中沢『野生の科学』第4章)。自然と人間は対立項ではなくなり、人間は自然の恩恵を受けながら、経済活動の恩恵を受けるのだ。

環境問題が先鋭化するこんにち、自然と人間社会は二元論を脱出しなければならない。

鯰vs.鹿島明神―『日本の大転換』

第四章「仮面の道の彼方へ」は、レヴィ=ストロースの『仮面の道』とアウエハントの『鯰絵』の交錯を描き出す。それは、太平洋に面した日本列島と北米ブリティッシュ・コロンビアの神話に、「環太平洋圏」共通の文化基層を見つけ出す、壮大な試みである。言うなれば、日本の地震に関する神話を、あるいは北米インディアンの神話を、一地域にとどまらない視座から一般化したのだ。

ここでは、レヴィ=ストロースが『仮面の道』で明らかにした北米インディアンの地震に関する伝承(仮面の伝承)と、安政の大地震後に江戸で出回った「鯰絵」における地震の伝承に関する驚くべき類似性を明らかにする。北米には、サンダーバードがクジラ(=大陸)を突き、鯨が身体を揺らすことで地震が起こる、という伝承がある。一方日本では、カミナリの神である鹿島明神がナマズやクジラを要石や剣で押さえつけることで、地震を抑制している。鹿島明神がその手を緩めると、地震が起こるという伝承だ。

環太平洋圏両岸の地震頻発地帯に、似たような伝承が存在するという事実には、レヴィ=ストロースがいう「野生の思考」の普遍性をまざまざと感じさせられる。日本でもブリティッシュ・コロンビアでも、頻発する地震をアナロジカルに神話化することで、かれら/かのじょらなりの理解をしようとしたのだ。

大地震という自然の猛威は、人間社会の脆さと儚さを無惨にも見せつけてくる。一瞬にして破壊を強いられ、ときに自らの傲慢さを突きつけられる人間社会。その最たる例こそ、東日本大震災後の原発事故だろう。

中沢は、核エネルギーの利用を、太陽圏のエネルギーを無理やり人間の生態圏内に持ち込む行為だと述べる。

原子炉内で起こる核分裂連鎖反応は、生態圏の外部である太陽圏に属する現象である。そして、「炉」を燃やして発電をおこなう原子力発電は、生物の生きる生態圏の内部に、太陽圏に属する核反応の過程を、「無媒介」のままに持ち込んで、エネルギーを取り出そうとする機構として、石炭や石油を使ったほかのエネルギー利用とは、本質的に異なっている。

さきほどの「純粋贈与」の論理で言えば、コミュニティ外からの富の持ち込み、すなわちカタクラシーIIには、「変換」が不可欠である。それは、外部の富を内部に迎え入れる行為であり、その際対立は、「変換」を通して解消されなくてはならない。

しかし、核エネルギーは、「無媒介」のまま持ち込まれてしまった。太陽圏に属するエネルギーを、そのまま生態圏で用いることは、あまりにも危険が伴いすぎる。そしてその危険は、東日本大震災をきっかけに、恐ろしいほどに先鋭化してしまった。

鹿島明神は、常に鯰を石で押さえつけているわけでも、剣でその頭を貫き続けているわけでもない。その要石が、剣が効力を失った時に、自然と文化の非対称は牙を剥く。自然を前に、人間はあまりにも脆弱だ。なのに人類は、過剰なほどに人間の能力を、技術を信仰しすぎてしまった。福島第一原発の「人災」は、決して鹿島明神が要石を、剣をゆるめたからおこったわけではない。人類は、自分たちの力を過信しすぎていた。

現代思想のトリックスター、中沢新一

中沢新一は、ポスト構造主義時代を経てなお、「構造主義者」であり続けた。かれは、ポスト構造主義の論者たちが構造主義に批判を加えるなかで、かれなりの視点からそれを支持し、さらには磨き続けたのである。このことは、なにを意味するのだろうか。

ポスト構造主義は、構造主義とポスト構造主義の間に、ある種の二項対立をつくってしまった(むろん、「ポスト構造主義」のなかにもあらゆる差異が内在していて、ひとくくりにするのは難しいが)。「構造主義」とその批判(=「ポスト構造主義」)の対立関係、さらにはそれらの批判(=「ポスト・ポスト構造主義」)は、レヴィ=ストロース以来の現代思想にあらゆる点で二項対立を生み出し続けている。

そんな中、中沢はチベット仏教や精神分析を取り入れながら、たくみにその二項対立を「変換」してみせた。レヴィ=ストロースを敬愛するかれは、仏教の視点をたくみに融合させることで、「西洋」と「東洋」の思想的対立に内在する「隠れた輪」を暴き出して見せた。

そう、「構造主義」にこだわり続ける中沢こそ、二項対立に「変換」をもたらす巧みなトリックスターなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?