『灰のもと、色を探して。』第8話:三人の旅路

空は変わらず、灰色だった。

天気などないのだ、と言うかのように、降灰の強さにも変化はない。時間としては朝だとしても、やはり暗いとミリアは思った。

昨日と同じ場所にいた。ヒューと、話をしていたところだ。

視線を戻して周囲にむける。弟が、勢いよく顔を四方八方に振っていた。

「姉ちゃん、ヒューがいない」

緊迫した声だった。確かに、見渡す限り灰と廃墟しかない。

「どうしよう、昨日の獣に追われていたら」

「ヒューはあなたの呼びかけに、待ってると応じたわ。どこか遠くに行っているとは、考えづらいわね」

なだめるように、ミリアは返す。だれかが慌てていると、かえって自身は冷静になれるものだと思った。

「とりあえず、ギマライと合流しましょう。わたしたちと同じで、あそこから出てくるはず」

高くそびえる、脆そうな塔をミリアは指す。どれくらい時間がかかるかわからないが、おそらくギマライはあの妙な空間で、問答をしているところだろう。

二人で道を戻る。灰を踏みしめる音が、不規則に鳴った。

「斧、やっぱり大きいねえ。本当に重くないの?」

言われて、背から斧を抜く。片手で持っても、ほどよい重さだと感じた。

「アッシュは、武器はないのね?」

「ないみたいだなあ。火尖剣は、遠くから攻撃する技だし、それ以外だと、両手に火をまとえるくらい」

弟は、掌に火を作ってみせた。不思議と、熱さというよりはあたたかさを感じる。

「火傷しないのね」

「全然。姉ちゃんは熱く感じる?」

食べ物でも差し出すかのように、弟は炎を乗せた手を近づけてきた。熱いといえば熱いが、温もりと表現した方がしっくり来る。

「冬、寝る時、足元に置きたい」

それぞれが、特性を最大限に発揮できるよう、躰の構造が作られているのかもしれない。そんなことができるものなのか、とは、まだ疑ってしまう。

「走ったり、跳んだりはどう? なにか違う?」

「躰は、いくらか強くなってると思う。姉ちゃんの動きとは、比べようがないけど」

塔に、青い閃光が走った。ギマライが来たのだろうか。

弟が来た時は、まさに獣との戦闘の中にあり、光には気づきもしなかった。いかに、あの時の自分に余裕がなかったのか、とミリアは苦く思った。

「ギマライさんかなあ」

「多分ね。ここまで来たら、むかわなくてもいいでしょう」

「入口まで行かないの?」

「行かない」

足もとに眼を落とし、来た道を見た。足跡は深いが、雪と違って固まることはない。すぐに、跡は消えてしまうだろう。ヒューを探す当てにはできなかった。

どうしても手がなければ、声をあげるつもりだった。ヒューではなく、魔物を引きつけてしまうかもしれない。そう考えると難しくもあるが、やるしかないだろう。

考えこんでいたうちに近づかれたのか、背後に気配ができていた。一瞬、ギマライかと思ったが、それにしては小さい。

魔物か。

反射的に身を回転させると、前面から衝撃が来た。倒れてたまるか、とミリアは丹田に力を籠める。

やわらかかった。そして、頬のあたりにくすぐったさを感じる。

「犬?」

弟が言い、手に出していた火を引っこめる。

「こら、もう、舐めないで」

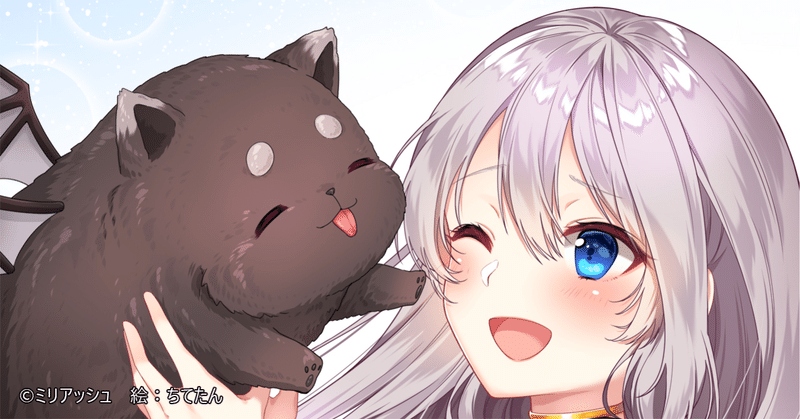

引き剥がし、両手で前脚の脇を掴んで持ちあげる。見てみると確かに、だいぶ丸っこくはあるものの、犬と呼んで差し支えない外見をしていた。毛並みは黒く、細くて短い。

ただ、羽が生えている。肩甲骨のあたりから、左右で二つ。飛べるとは思えないほど、小さいと思った。

「雄だね」

弟が、楽しそうに言う。

「はいはい」

犬は舌を出して、興奮気味に呼吸を荒げていた。毛で覆われているのか、眼は線のように細く、顔つきは全体的に中心へ寄っている。

「なんか、露骨に敵意がないわね、この犬。変な顔」

「そして、すけべだ。ずっと姉ちゃんを見てる。なんかギマライさんみたいだ」

「えっ、なにそれ、やめてよ。気色悪い」

地に犬を置くと、犬はその場でくるくると回る。離れる気はないようだった。

そのさまを眺めながら、ミリアはふと思う。自分の身体能力の強化や、アッシュの火に対する感能力の変化、それらは、灰の国に来る過程で備わったものだ。なら、人が人のかたちでなくなることも、あるいはあるのではないか。

「もしかして、ギマライ?」

犬は、しばらくなにかを嗅いでいるような素振りを見せてから、大きく、わんと鳴いた。

「嘘でしょ」

「ええっ、そうなの。言われてみれば、どんどん似ているように見えてくる」

「まったく、そんなわけないでしょう」

近くの廃墟から、ギマライが姿を現した。困ったような、笑いをこらえるような、複雑な表情をしている。

「ギマライ、遠くから、覗いてたわね?」

「人聞きの悪い。俺はただ、二人を見つけたから合流しようとしたんだけど、建物の内部が気になってそちらに興味を取られていただけで」

笑みを返してくるギマライに、ミリアは肩をすくめた。

「正直、どれほどかと疑ってはいたんだけど、ここは予想以上だね。来てよかった。たとえば、この建物だけど、人が住まなくなってからものすごく年月が経っている。百年や二百年ではきかないほどだ。でもね、家財は残っているみたいなんだ。老朽化が進みすぎて、もとがなんだったのかわかるものは、少なそうだけど」

突如として、ギマライは推論の展開をはじめる。話半分に耳を傾けるミリアとは対照的に、弟は興味深く頷いていた。

「つまりは、短い間に、人だけが消えたということになる」

「人だけ?」

「そう。遷都や移住といった計画的なものではない、ということだよ、アッシュ。そうなる原因で、考えられることは多くない。災害、戦、もしくは疫病」

最後の言葉が、刺さる。弟も、先ほどとは打って変わって顔を強張らせていた。

「ごめん、二人は、お母さんを失くしていたんだよね」

「いや、いいよ。気にしないで」

記憶の蓋が、少し開く。母の死とギマライとの出会いは、ミリアの中でひとつとなっている。すぐに、ミリアはその黒い塊を底へと追いやった。

「ちょっと、加熱してしまった」

ギマライは何度か、深呼吸をした。

「少女とは、合流できていないのかな?」

「まだ。というより、どこにいるかわからない、というのが本当のところね」

「そうか。二人が、その子と最後にいた場所は?」

「あそこよ。ひと通り見たけど、足跡とか、そういったものはなかったわ」

「なら、なおさら役に立つかもしれないね」

「なにが?」

「こいつさ」

ギマライは、ミリアの足もとを指差す。犬は、すっかり落ち着いたのか、ミリアの傍らに座っていた。それにしても、座ると余計に丸く見える。

「俺の魔法のひとつでね。まあ、詳しい話は少女を見つけてからにしよう。外見からもわかるように、犬としての特性が強いんだ。探索能力は人間よりも遥かに高いだろう」

「変な魔法ね」

「俺もそう思うよ。ちゃんと希望は伝えたはずなんだけどなあ」

「ねえ、名前は?」

犬に近づき、弟は屈む。弟が頭を撫でると、犬は気持ちよさそうに鼻を鳴らした。

「決めてない」

決める気もなさそうに、ギマライは応じる。

「じゃあ、俺が名づけていい?」

「どうぞどうぞ」

弟は、瞳を煌めくかして犬を見つめ直す。呼応するかのように、犬は尾を振った。

「急ぎたいから、手短にね、アッシュ?」

「わかってるよ、姉ちゃん」

真剣そのもの、といった声を、弟は返してきた。その燃えあがるような赤い髪に、灰がかかっている。

「よし、お前の名前は、色丸だ」

アッシュは立ちあがり、手を腰に当てて得意げに言った。

「色丸」

ギマライと声が重なってしまう。

「丸々しているのと、さっきずっと幸せそうに姉ちゃんを舐めてたすけべだから、色丸」

思わず、ギマライに顔をむけてしまう。ギマライに似ている、と言った弟の声は、彼には届いていたのだろうか。ギマライはミリアの視線を特段気にした素振りもせず、いつも通りの表情を続けていた。

「いいんじゃないかな。俺より、アッシュに名づけ親になってもらった方が、そいつも嬉しいはず」

「やったあ。それじゃあ、色丸、ヒューを探すぞ。さあ、俺に付いてこい」

弟が声をかけながら走ると、色丸は元気よく鳴き、後を追っていった。

「少年と犬、か」

呟くと、ギマライは歩く。やや遅れて、ミリアも続いた。

「俺が来るまでに、魔物とは遭遇した?」

「してないわ。気配も、特に感じていない」

「そうか」

そこで、会話が切れる。発掘者になった時を、ミリアは思い出した。ギマライとは同期で、仕事を同行することも多かった。必要最低限のことしか、話さなかったように記憶している。距離を詰めるつもりは、毛頭なかった。ギマライも、同様だったのだろう。

どうしても、相性というものはある。

しばらくして、スミスはそう評し、ギマライと業務が重ならないように配分を変えた。よかった、とその時ミリアは心底思った。そして、結果を作れないミリアとは異なり、ギマライは著しい成長を見せる。数年を経た現在では、上下問わず会員から好まれ、若いにもかかわらず次期会長候補と呼ばれるに至った。

嫉妬がないかといえば、ある。でも、どうすることもできない、と諦念を抱いてもいた。ギマライには素質があり、発掘にむいている。

「姉ちゃん」

手を振りながら、弟は声をあげた。

「わざわざ手を振らなくても、見えてるし聞こえてるわよ」

「色丸が、なんか見つけたみたい」

見ると、色丸は地面に鼻を押しつけるように這わせていた。すると、突然勢いをつけて灰を掘りはじめる。

「わあ」

色丸に蹴られ飛んできた灰が、弟の顔面に届く。咳きこみ、弟は顔を手で拭った。

掘り終えたようだ。どことなく得意げな表情で、色丸はこちらを見ている。

「これは、棒? いや、そばに短刀もある」

ギマライは穴を覗き、そう零す。ミリアには、直感するものがあった。

「ヒューの槍だわ」

慌てて近づき、視線を落とした。思った通り、真ん中で折れたヒューの槍が置かれていた。巻きつけてあった先端の短刀が、取れてしまっている。瞬時、ミリアは寒気を感じ、弟も顔に緊張を見せていた。

「なにか、あったのかしら」

「姉ちゃん、どうしよう」

嫌な方向に、考えてしまう。魔物に残りがいたのかもしれない。ここに槍があるということは、逃げたのだろうか。それとも。

「二人とも、落ち着いて」

両手をこちらにむけ、ギマライは言う。

「少女は、だいじょうぶだと思う」

「なんで、そう言えるのよ」

「だから冷静に。短刀を見てごらん」

「ヒューの槍。それしかわからないわよ」

「場所を示してるんじゃないかな、これは」

ギマライは、短刀を手で指す。

「この、短刀の切っ先の方角に、少女がいるんだと思う。二人は、ヒューがなんらかの窮地に陥って、棒と短刀を落としたと思っているんだろうけど、その可能性は低い」

「どういうこと、ギマライさん?」

「ミリアは、さっきこれを槍と表現した。それは、この短刀が棒に巻きつけられていたってことだろう? なにかの衝撃ではずれたのなら、付けるために使われていた縄や紐も落ちているべきだと思うけど、見当たらない。そして、棒と短刀が靴のように揃って落ちているのも、作為的に見える。そこから推測できるのは、少女は余裕を持って槍を分解し、ここに置いた、ということだ」

淡々とギマライは続ける。

「最後に付け加えるなら、色丸も警戒心を見せていない」

色丸は、次の指示を待っているかのように、のんびりあくびをしていた。

「ここいらは廃墟が多い。その分死角も、潜む場所も増える。ヒューは夜に備えて、どこか安全なところへ移動したんだよ。念のため、自分の位置がわかる情報を残してね。詰めが甘いのか、降灰の強さは読めず、その情報は先ほどまで埋もれてしまっていたけど」

「じゃあ、ヒューはこの先に」

示された方角を、弟は振り返る。今にも飛び出しそうだった。

「迷子の時は、その場を動かないのが鉄則だ。でもまあ、アッシュは待つことなんてできないか。色丸、付いていきな。俺は少女が戻ってきた時のために、ここに残る」

「はい」

ギマライの許可に対し大きく返事をし、弟は即座に色丸と駆けていった。

「ミリアはどうする?」

「わたしも」

出かけた言葉を、呑みこむ。弟はすでにかなり前方にいたが、ミリアが走れば、すぐに追いつける距離だった。

「わたしは、ここにいるわ」

ギマライの顔が、こちらにむいた。

「なによ、言いたいことでも?」

「いや」

見ると、ギマライは少し驚いているようだった。その表情に自ら気づいたのか、あがった眉をすぐさま戻す。

「いいのかい? 弟と一緒にいなくて」

「いたいけどね。でも」

視線を弟に戻した。影は、だいぶ小さくなっている。弟なら大丈夫だと思った。

「ギマライ、あなた、大して強くないでしょう?」

弟と同様に、ギマライは武器を装備していない。それは、ミリアのようには戦えないことを示していた。仮に魔物が現れた場合、一度戦闘を経験したアッシュより、ギマライの方が危ない。

ヒューの残した手がかりに、気づけなかった。それどころか、焦って合理的な判断ができなくなっていた。ギマライだけが、彼女の意図を酌めたのだ。この調査を邁進していくにあたって、彼の理知は明確に必要であり、ここに残るという判断は、自分なりの感謝を表したつもりだった。

それを、ギマライにわかって欲しいとは、別段思わない。

「ありがとう、ミリア」

ギマライは、低く笑い声を立てた。

――――――――――――――――――――

こちらのイラストは、ちてたん様に描いていただきました。

改めまして、この度はご協力いただきありがとうございました。

■ちてたん様SNS

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?