建保の騒乱 その8

五月三日の寅の刻。

小雨が降る由比ヶ浜には、義盛以下百騎ほどが集まっていた。ほんの一刻ほど前まで続いていた合戦の代償は余りに大きかった。矢は尽き、馬は疲弊し、誰もが傷を負っていた。食べ物どころか、飲み水さえも確保できなかった。皆、目だけがぎらぎらと異様な光を帯びてはいたが、夜明けを期しての再びの攻撃を行う余力は残されていないようだった。波の音だけが静かに軍馬を包む。

その時、遙か稲村ヶ崎の方向から、夥しい松明の明かりとともに、軍馬の響きが聞こえてきた。義盛は数騎の物見の者を送り出す。この状況で新たな敵を迎えるのならば、敵の手に掛かるよりも、潔く自ら命を絶とう、誰もがそう思った。

「横山時兼殿の三千騎、ただいま稲村ヶ崎からこちらに向かっております。」

「うおー。」

物見の者の報告に気落ちしていた一同の顔に喜色が浮かぶ。横山党の三千騎は、蓑笠を投げ捨てて由比の浜辺に急ぐ。彼らの捨てた蓑笠は山をなし、その勢威は天を突くばかりであった。

和田の一党も、横山党が連れてきた馬に乗り換え、矢を受け取り、刃こぼれした太刀を交換した。握り飯をほおばり、竹筒から水を飲んだ彼らにも一気に闘う気力が取り戻されていった。 さらに、相模西北部を中心とした、波多野、毛利、土屋、渋谷、岡崎、愛甲、村岡等の千余騎も和田勢に合流した。三浦義村の裏切りによって、三浦半島や上総から援軍は期待ができなかったが、十分に戦える戦力が整った。

物見の者の報告によると、曽我、中村、二宮、河村等の西湘の武士団千余騎も、化粧坂口に布陣したとのことだった。 義盛は、辰の刻を期して、一斉に攻撃に出た。総勢を二手に分け、一隊は若宮大路を北上し、もう一隊は、長谷大路から町大路を抜けて西側から攻撃を開始した。

だが、北条方も鉄壁の構えでこれを防ぐ。

若宮大路には、北条泰時、時房等が、町大路は足利義氏が、名越は源頼茂が、大倉は佐々木義清、結城朝光が、二重、三重に防御の陣を構えていた。竹の先を斜めに鋭利に切り、地面に埋めて並べたり、丸太を埋めて縄を張り、馬の進入を防いだりと、知恵の限りをつくして和田、横山の軍勢を防いだ。

西から若宮大路に進入していく和田、横山勢には、段葛の陰から容赦なく矢が降り注いだ。一進一退の攻防を繰り返しながらも、和田方の三千寄騎は、じりじりと御所に近づいていく。

この頃になって、鎌倉での変を知った御家人たちが続々と集まり始めていた。彼らは、鎌倉を取り巻く山の上に陣し、情勢を見守った。将軍家は亡くなられた。執権義時も討たれた。将軍家は和田義盛の下におられる。様々な情報が飛び交い、彼らを混乱させていた。彼らは鳴りをひそめて、情勢を観望するしかなかったのだ。

化粧坂上に陣した西湘の武士団も、すぐには和田方に与力しなかった。義盛からは、矢のように相呼応して北条方に攻撃を加えるように催促があった。南からの攻撃に加えて、化粧坂に陣した彼らが北条方を挟撃すれば、情勢は一気に和田方有利に傾くかと思われた。

彼らは迷っていた。どの一族の内情も複雑で、すでに一族の誰かが、和田方か北条方に立って戦っていた。例えば、波多野氏は、総領の義景、盛通父子が和田方に立ち、一族の菖蒲氏などはそれに従っていた。が、波多野忠綱、経朝父子は、乱の最初から北条方に立って、昨日の合戦でも多くの武功をあげていた。

当初の義盛の計画では、今朝方、一気に御所を襲い、将軍家を保護した後、北条方を誅殺していくはずだった。だが、予定通り化粧坂に陣してみると、すでに昨夜から合戦取り合いが行われ、一進一退の攻防が繰り広げられているではないか。将軍家の所在さえ、彼らには知ることが出来ないでいた。彼らは迷っていた。時間が経つに従い、その迷いは深まるばかりだった。

そうした中で、一人波多野朝定が、十名ほどの郎党を従えて、北条方に参戦する事を決心した。中村党、二宮党の者共が、それを阻止しようとにらみ合った。中村党、二宮党の武者たちは、和田方への与党への気持ちが強かったのだ。 波多野朝定は、御所に参上し、将軍家の御教書を得てくることを彼らに約束した。当初は和田方に与力する約束をした彼らである。乱後、どのような咎めがあるかもしれなかった。例え、北条方に与力するにしても、そうした事を不問に付す、という証明が欲しかった。朝定は、郎党らを従えて、焼け落ちた御所に向かった。

その頃、御所の北山中腹にある法華堂に避難した実朝に対して、北条義時、大江広元の必死の説得が行われていた。将軍御教書への御判を、実朝が頑として聞き入れなかったからだ。義時も必死であった。義時の思惑をはるかに超えた和田方の勢いに、状況は切迫していた。近隣から集まりつつあった御家人たちを確実に味方につけるには、なんとしても将軍御教書の発布が必要であった。それによって和田一族の息の根を止めることが出来た。

巳の刻になり、法華堂に尼御台所政子が現れた。義時が呼んだのだった。将軍御教書への御判を拒む実朝を、母政子をして説得させようというのだった。政子は懇々と実朝を説諭した。故右府様(頼朝)が造られたこの鎌倉を、灰燼に帰してしまっていいのか、と激した口調で諭した。その良く動く口を実朝はじっと見つめるばかりだった。表情は穏やかだったが、母の言葉は実朝に全く届かぬようであった。膝を接して向き合ってはいても、二人の距離は余りに遠く離れていた。

実朝は薄く目を閉じた。目に見えるあらゆるものが疎ましかった。目を閉じると合戦のざわめきが、波がうち寄せるように実朝をおそった。馬のいななきも、人の雄叫びも、矢の飛び交う音も、何もかもが一つとなって押し寄せてきた。実朝はその中に朝盛の声を聞いたように思った。

「将軍家。もはやこれ以上の殺生は無用です。将軍家の下文によって命を救われる者も多数あるはず。私たちに斟酌せず、御教書への御判をお願いいたします。」

ついに、北条義時、大江広元の連名で、将軍実朝の花押が入った御教書が出された。化粧坂に陣する西湘の武士団にも、山太宗高をして御教書が下された。波多野朝定に伴われた山太宗高から、御教書を受け取った彼らは、意を決して北条方に与した。 形勢は一気に和田、横山勢に不利になっていった。西湘の武士団が、御教書によって北条方に寝返ったのを期に、情勢を見守っていた多くの御家人たちが一斉に北条方に立って、和田、横山勢を攻撃し始めたのだ。

それでも、酉の刻まで、鎌倉の各所で激戦が続いた。だが、圧倒的な兵力の差の前に、義盛の子息たちは次々と討ち取れていった。とくに寵愛していた四郎義直が、伊具馬太郎盛重に討たれたのを聞かされた義盛の落胆は大きかった。義盛は声を上げて悲哭し、もはや闘う気力の全く失せたところを、江戸左衛門尉能範に首打たれてしまった。

三郎義秀だけは、由比の浜から船五艘に、五百人の敗残の兵を乗せて、後日の再起を心に刻んで安房の国に逃れた。主立った者で生き残ったのは彼だけであった。朝盛の姿もこれらの船の中には見られなかった。朝盛は、昼過ぎまで町大路で強弓を放ち、散々に北条方を悩ませていたのだが、瀕死の手傷を負い、後方に退けられていた。その後の朝盛の消息は途切れたままだった。

五日、固瀬河の河辺に、和田、横山勢の首二百三十四がさらされた。義盛も、常盛も、皆々無惨な姿を晒していた。後世、和田の乱と呼ばれるこの合戦で、和田一族の犠牲は二十人に満たなかった。横山党三十一人、土屋一族十人、山内一族三十人、渋谷一族八人、毛利一族十人・・・、と他氏族の犠牲の方が大きかったのだ。

北条氏と、和田氏の私闘は、結局多くの他氏族を巻き込み、それらの余りに大きな犠牲の下に決着を見た。そして、将軍実朝の権威を大いに利用した義時が合戦に勝利し、幕府内でさらに大きな地歩を固めることになった。

固瀬河に首が晒される前に、由比ヶ浜で首実検が行われていた。実朝も、その首実検に臨んでいた。首桶から出された首は、みな血の匂いも新しかった。実朝は、血の匂いを嗅ぐうちに、酸っぱいものが込み上げてくるのを感じた。とたん、義時をはじめとした御家人たちが見守る中で吐瀉していた。

「将軍家にとっては、初めてのことですから。」 とりなすように義時が言う。 「あとは、私どもで行いますので、将軍家にはお戻りあれ。」

「すまぬ。もう大丈夫ゆえ、最後まで見届けさせよ。」

哀れむように自分に向けられた義時の目をふりほどくように実朝は言った。自分の吐いた汚物を見つめながら、実朝は、自分とはいったい何者なのだ、といった疑問を再び感じていた。が、とにかくこの者たちの最期を見届けねばならない。その気持ちだけが、実朝を支えた。

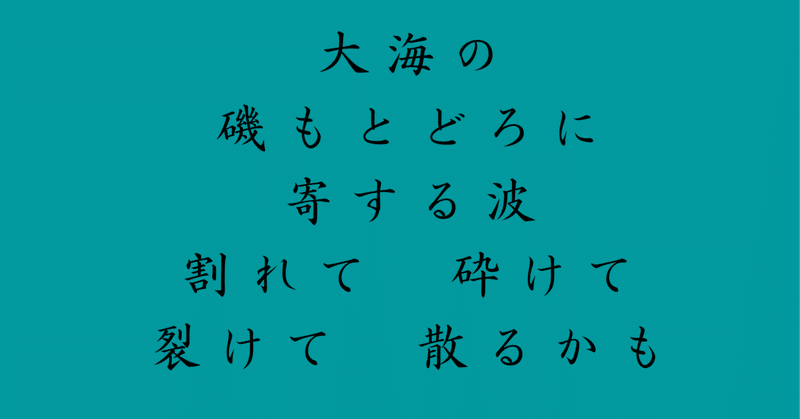

海は荒れ模様だった。右手に見える稲村ヶ崎に、荒れ狂った波が打ち寄せるのが見えた。波は、岩に挑みかかるようにうち寄せ、割れて、砕けて、裂けて、散っていった。実朝の心の中にも同じように波が寄せていた。哀しい風景だった。魂がふるえていた。実朝は、まだ二十歳を過ぎたばかりだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?