建保の騒乱 その3

二

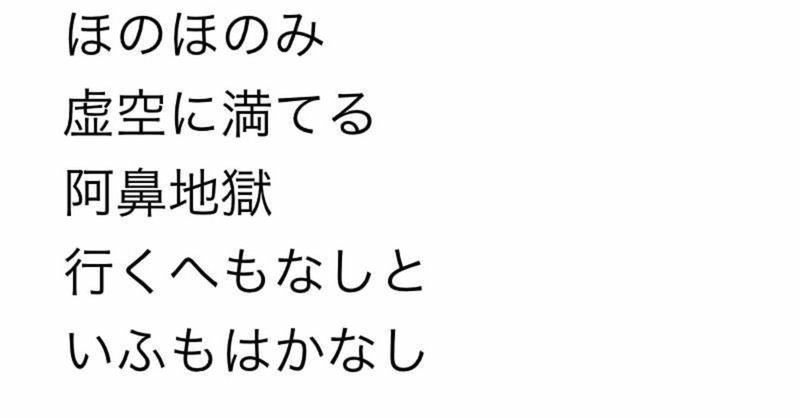

ほのほのみ

虚空に満てる

阿鼻地獄

行くへもなしと

いふもはかなし

化粧坂を登った辺りの桜も葉桜ばかりになっていた。義盛は、御所での屈辱の件の後、和田の庄に数日間滞在しただけで鎌倉に戻っていた。そして、侍所別当として御所への出仕も再開していた。ただ、義盛とともに鎌倉に戻ったのは、嫡男常盛と、その子朝盛だけであった。

朝比奈義秀は和田の庄に残り、上総、三浦等に散らばる和田氏の所領から、少しずつ兵を募っていた。また、四男義直は武蔵の国の横山氏へ、五男義重は相模の国の波多野氏へ、六男の義信も同じく相模の国の岡崎氏へと、与力を頼む使者として遣わされていた。

さらに七男秀盛も、この十数年の間に北条氏によって族滅させられた生き残りの者たちを糾合するために、あちこちに飛び回っていた。梶原氏、大庭氏、等々、和田方の呼びかけに応じる者は多かった。

義盛は侍所の別当であった。この職は御家人たちの検断を行い、合戦に際しては兵を募り、その兵たちを指揮する役割を担う。義盛の呼びかけは重みがあった。義盛は、侍所別当の名で、相模の御家人たちに武具の拠出をも命じていた。

しかも、和田氏は、三浦党の一族として古くから相模の国に深く根を下ろしている。義盛の姉妹、娘たちの多くも、相模、武蔵の各地に嫁いでいて、それらの婿たちの与力も期待が出来た。

だが、何よりも三浦義村の与力が勝敗を決することになるのは明らかだった。和田氏は三浦氏の庶流である。三浦本流の惣領は、義村であり、義盛と義村は従兄弟の関係にあった。三浦氏の本拠は鎌倉に接する三浦半島にある。いざという時には、即座に千騎の武者を名越の切り通しを越えて鎌倉入りさせることが可能だった。

義盛の館の主殿では、義盛、常盛、朝盛の三人が話し合っていた。

朝盛が報告する。

「胤長殿は、陸奥国岩瀬郡に配流と決まりました。将軍家が、死一等を減じ、配流とするよう命じられたそうです。」

常盛が続ける。

「四郎義直の報告によりますと、武野の国の横山時兼殿が、与力のことを承知してくれたそうです。横山党の戦力は、多奈、平山、岡乃、栗飯原の庶流の氏族を合わせて三千騎。また、相模国では、波多野、毛利、土屋、渋谷、岡崎、愛甲、村岡、の方々の与力を取りつけております。これらの戦力で少なくとも千五百騎。我々の千騎と、義村殿の千騎を合わせれば、北条方に負けるものでは決してありません。」

「義村殿の合力はだいじょうぶなのでしょうか。」

朝盛が義盛に問いかける。

「義村には、私が話をつける。何といっても我々は三浦党の一族だ。故頼朝殿の旗揚げ以来、源家とともにあり、血と汗を流して来た者だ。一族を挙げて、快く合力してくれるに違いない。」

「しかし、義村殿は、比企氏族滅の際も、畠山氏族滅に際しても、北条義時殿と昵懇の間柄。それに、庶流の我々和田一族が勢力を伸ばすのを、少なからず快く思われていないはず。」

朝盛が反論する。

「朝盛。我々三浦党の結束はそのように弱いものではない。現に、三浦党の、岡崎実忠、土屋義清、高井重茂殿などが合力を約束されているではないか。心配することはない。私と義村の間は、平六、小太郎と呼び合う仲。」

「わかりました。しかし、決行の日取り等の詳細については、直前までお伏せくださるようお願いいたします。」

「わかった。」

朝盛は、義盛を中心とした皆が、とにかく北条義時憎し、で行動している事に不安を持っていた。氏族間での私闘は、幕府成立前は日常茶飯であった。相撲の結果一つで命の取り合いになる事も希では無かった。

さすがに幕府成立後には、そうした私闘は減ってはいた。侍所が作られ、御家人たちの検断を行うことも公にはじめられてもいた。だが、その侍所の別当である義盛自身が古い時代の人間でもあり、先頭を切って、御家人の私闘の一方に加担する事さえあったのだ。

「御祖父様、父上、今回の合戦は、北条と和田の私闘では終わりません。現に、我々も多くの与党を募っておりますし、北条方とて同じこと。しかも、義時殿は執権職にあり、御祖父様は侍所の別当職。きっと、鎌倉が経験したことのないような大きな合戦になる事は間違いないのです。」

「朝盛。合戦のことは我々に任せておけばよい。遠く西国の壇ノ浦で、奥州の平泉で、多くの御家人たちを指揮し数々の武功を挙げられた父上がいらっしゃるのだから、そなたは御祖父様の指示に従ってればいいのだ。」常盛が答えた。

「しかし、義時殿は常に将軍家とごいっしょです。義時殿を討つということは、将軍家に対しても弓を引く事になります。」

「うむ。」

義盛も常盛もその事は考えていた。考えてはいたが、結局、どうにかなるだろう、としか結論していなかった。彼らは、とにかく兵を挙げ、義時を攻める事しか頭に無かったのだ。

「何としても、兵を挙げる前に、将軍家にこの館まで御移り願わねばなりません。」

「そのような事ができようか。」

「できなければ、今回の挙兵は思いとどまるべきです。」

「うむ。」

朝盛は、常日頃から将軍家の傍らに、言葉少なに控えている義時を知っていた。義時の発する命は、将軍家の命であった。最近は、義時が御所にいる機会はますます増えていて、一時も離すまいという意思を朝盛は読み取っていた。

「私が将軍家を説得いたします。ですから、決起の日は、今しばらくお待ちいただくようお願いいたします。」

「わかった。その役目はそなたにしか出来まい。だが、賽は投げられている。いつまでもぐずぐずしているわけにもいかぬぞ。我々も義時と将軍家とを切り離す手立てを考えておく。」

義盛は朝盛に告げた。

「それよりもまず、胤長の屋地を貰い受ける願い出を急ぐ必要があろう。あそこは荏柄社の前にあり、いざという時に御所にも近い。少なくない兵を置いておく事もできよう。」

咎を受けた御家人の屋地は、通常はその惣領に下されるものだった。

「はい。しかし、政所に訴えたところでしかたがありません。義時に握りつぶされるのは必定。」

「御祖父様。胤長殿の屋地を下されるよう、将軍家への嘆願書をお書きください。私が、その嘆願書を、親しくしている女房を通じて将軍家にお渡しできると思います。」

「わかった。すぐに嘆願書を書こう。」

義盛は、墨と硯を家人に持ってこさせ、木訥な字で嘆願書を書き始めた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?