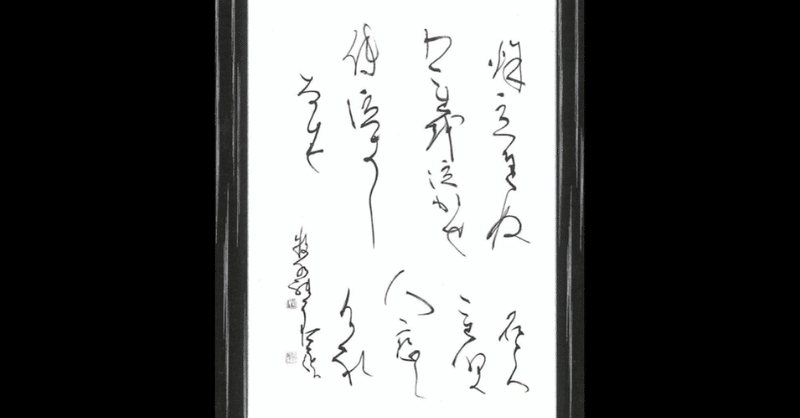

【牧水の恋の歌③】 「秋立ちぬ」

秋立ちぬわれを泣かせて泣き死なす石とつれなき人恋しけれ

明治四十年に詠まれた一首。小枝子と牧水は、逢瀬を重ねてはいるものの、彼女はかたくなに最後の一線を越えさせてくれない。なぜ、そこまで小枝子が拒むのか、牧水は理解できず苦しんでいた。実は小枝子は、すでに結婚しており、二人の子どもまでいたのだが、そのことを隠して上京し、牧水を頼ってきたのである。

そんな背景を知って読むと、初句の何気ない「秋立ちぬ」の一言も、ずっしり響いてくる。暦の上では、もう秋ではないか……。いっこうに進展しない恋に焦れるイメージが、強く迫ってくる。もしかしたら「飽き」も掛けられているかもしれない。こんな状況は、もう飽き飽きだ、と。

私を泣かせて泣かせて泣き死なす、とまで牧水は言う。石のようにつれないあなた、とかき口説く。感情を持たない石というものが、彼女の頑なさ、冷たさを端的に示す比喩になっている。

けれどその結果、怨むでもなく、怒るでもなく、責めるでもない。結局は、そんなあなたが恋しくてたまらないと嘆くのだった。結句が已然形になっているので、文法的には「こそ」が欲しいところだが、思わず強い口調になってしまった感じが出ている。

どんな目にあっても、変えられない思い。つれなくされるほどに高まる感情。恋というものの、どうしようもなさが伝わってくる一首だ。

「書香」令和元年9月号掲載 書 榎倉香邨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?