【牧水の恋の歌】⑪わが妻は

わが妻はつひにうるはし夏たてば白き衣(きぬ)きてやや痩せてけり

雑誌「新声」の明治四十一年八月号に発表された一首。ついに牧水と小枝子は結婚したのかと思わせるが、結婚したという事実はない。では、嘘の歌かというと、そうとも言いきれない。事実ではないが、心の真実を詠んだものと受けとめたい。

友人あての手紙などを見ても、牧水は小枝子との結婚を真剣に考えていたことがわかる。互いの下宿を頻繁に行き来するなかで、ともに暮らすのに近い感覚も芽生えたことだろう。そういった、いわば所帯じみた空気感を大事に詠むことで、現実のほうを引き寄せようとしたのではないだろうか。言霊の力、である。

「つひにうるはし」とは、小枝子の美しさに、ほとほと参ったと言わんばかりの表現だ。夏の装いに身を包む彼女。白き衣が、目にまぶしい。ほんの少し痩せたというような微細な変化は、そばにいるものにしかわからない。そんな変化に気づける日常を、限りなく愛おしく感じているからこそ、出てくる言葉だろう。

他にも、妻が登場するこんな一首がある。

樹々(きぎ)の間に白雲見ゆる梅雨晴(つゆばれ)の照る日の庭に妻は花植う

象徴的な歌だ。庭に花を植えるというのは、暮らしを共にしていることのあかし。まさに「根づいて」いなくては、できない。たまにデートするとか、肉体関係があるとかいうのとは一味違う、時間の共有のしかたである。

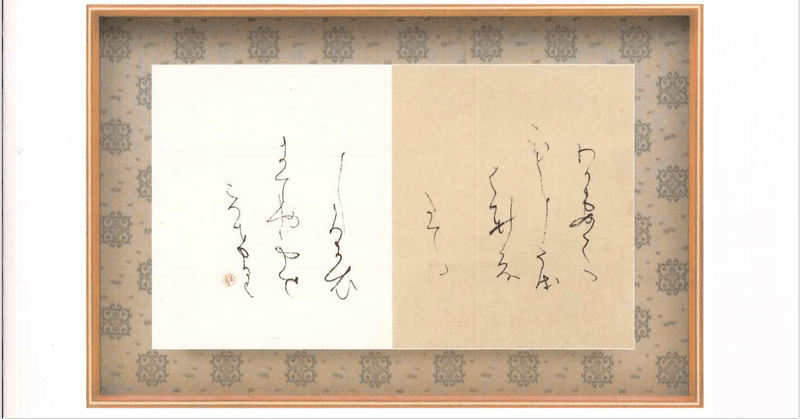

「書香」令和二年6月号掲載 書 榎倉香邨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?