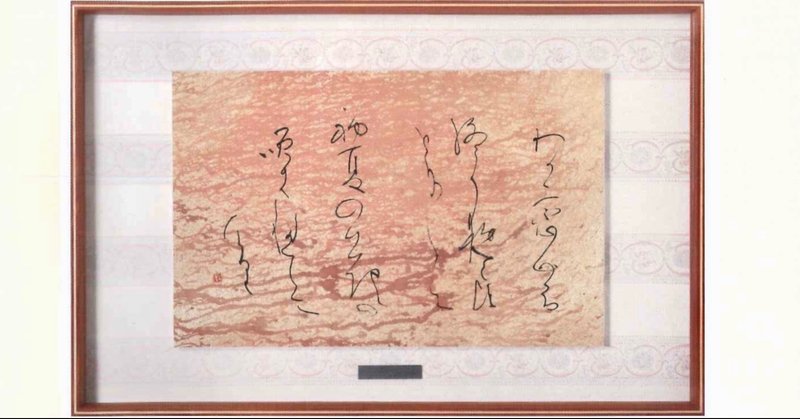

【牧水の恋の歌】⑫最終回

わが戀の終(をは)りゆくころとりどりに初(はつ)なつの花の咲きいでにけり

結婚もしていないのに恋人小枝子のことを「わが妻」と詠んだ歌を、前回ご紹介した。明治四十一年の暮には、とうとう牧水は一軒家を借り、ばあやまで雇って、本格的に小枝子との暮らしを始めようとする。いわば外堀を埋める作戦である。

しかし、その家に彼女が来ることはなかった。そもそも、まだ人妻であったわけだし、従弟の庸三とも浅からぬ関係が匂う。さすがの牧水も、さまざまな彼女の事情に、気づかなかったとは考えにくい。どこまで知ったかはともかく、でもだからこそ、既成事実を作りたかったのかもしれない。そんな牧水の奮闘もむなしく、この恋が終わりつつあることは明らかだった。

掲出歌の原型は、明治四十二年の雑誌に見える。自暴自棄で痛々しい失恋の歌も多く詠んでいるが、その中にあって、かすかな希望を感じさせるところがこの歌の魅力だ。自分の恋がいかに停滞し、いかにはかなく散ろうとも、自然はそのめぐりを止めず、時がくれば花が咲く。その様子は牧水にとって、救いであっただろう。人が人に恋をするということも、大きく捉えれば、自然のことわりの中の一つなのだから。

宮崎の山深い地で育った牧水は、自然との一体感を持った人だった。新しい恋の予感とまではいかないが、とりどりに咲く花たちが、彼の心をなぐさめ、癒してくれたことが伝わってくる一首だ。

「書香」令和二年7月号掲載 書 榎倉香邨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?