テレワークゆり物語 (53) 30年前のOLが妄想したモノ

「コンピュータの情報がつながって生活が変わる」

1991年、当時勤務していたシャープが、社員に向けて「2001年の我が社」というテーマで社内コンテストを実施した。最優秀賞は表彰されるということで、パソコン商品企画部チームで応募するにあたり、仕事が一番暇だった私がレポート作成を担当した。

つまり、以下は

「20年前」を想像した、30年前の、28歳のOLの妄想である。(ややこしっ)

レポートの原文(最後に引用)は、とても長く、理屈っぽく、小説風なので、要点をまとめると・・・

ものづくり日本全盛期。各社が製品の機能競争を続ける中、ある家電メーカー(つまりシャープ)が「ホームビジョン」という製品を発売し、世の中の「生活」が変わっていった。

で、その「ホームビジョン」とは、

・大きめの絵のような壁一面ディスプレイ

・本体から1本のケーブルが電話へとつながっている

・電子手帳やゲームのコントローラーのようなものを使う

・手元で操作するだけで、自分宛のメッセージが映像と音で伝わる

・ステレオ、カメラ、ファミコン、ビデオ、電子レンジや冷蔵庫などと連動

で、その「ホームビジョン」の役目は、

・家族あるいは他の人とのコミュニケーション

・ゆとりとやすらぎのある生活をサポートする

・家の中だけでなく、人の外での日常生活にも適度にかかわる

すべてのコンピュータの情報を相互利用する環境を、家庭という単位から提案するそうだ。

なんとなく、今(その時から30年後)の「AIスピーカー」を彷彿させる。

ただ、そのモノが「電子手帳やゲームコントローラーで操作する」「電話線につながっている」とは、かなり技術的想像力に欠けていたようだ(笑)。

とはいえ、

コンピューターやインターネットが家庭に普及する前の時代に、「やすらぎ、ゆとり、あたたかさ」をICTの原点としたことは、褒めてあげたい

ちなみに、最優秀賞はとれなかった。(^^;

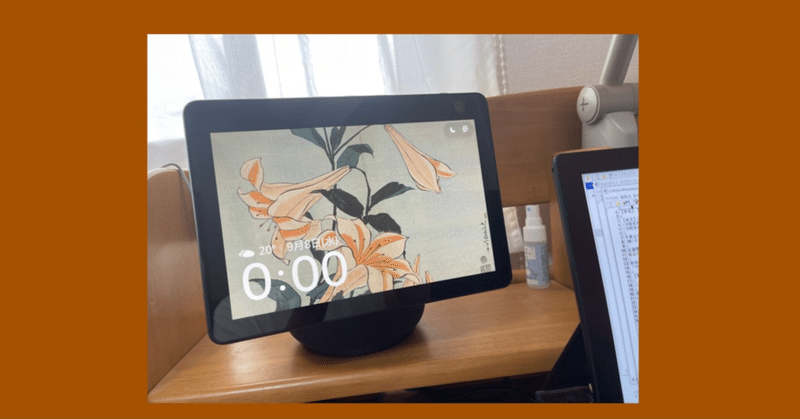

あれから、30年の時を経て、最近、私の机の上にあるモノが加わった。

冒頭の写真にある、Amazon「Echo Show 10」の第三世代である。

もしかして、28歳の私が妄想していたモノは、こんな感じだったのかもしれない。

そう感じて、昔のレポートを引っ張り出した次第だ。

58歳の私が、このモノに感動した理由はこちら。

以下、30年前のレポート原文まま。(長っ)

--------------------------------------------------

2001年からのメッセージ

-ある企業による「新しい生活」の提案-

************************************************

プロローグ

************************************************

時報が時をきざむ。

ピッ・ピッ・ピッ・ピーン

2001年のはじまり。21世紀の夜明け。

時を告げる音は12年前と同じ。

しかし、私に平成の始まりを告げた買ったばかりの29インチのカラーテレビはもう無い。今、目の前で世界で一番早い21世紀を映し出しているのは、あの頃には考えらなかったものだ。

20世紀が終り、始めて最後の十数年間の変動を語ることができるような気がする。結局、昭和の終りという一つの区切りが、経済大国日本の存在価値を世界に認識させ、21世紀という世界の区切りへの主導権を日本経済が握る準備期間を作り出した。

そして、その背景にいる日本企業は、大方の予定を裏切り、銀行・証券・保険などの金融企業でも、旅行・マスコミ・運輸などのサービス業でもなかった。戦後の日本を復興に導いた建設・機械・電機などの製造業だった。

しかし、あの頃とは違う。生きるための道具を提供していた時代とは違う。彼らが製造し提供したものは、「新しい生活」だった。昔と同じ様に「道具」を提供し続けた企業は、この10年間で衰退の一途をたどることになった。

「コーヒーでも入れましょうか」

妻の笑顔が、地球の裏側の20世紀最後の風景を映す

スクリーンの隅で揺れた。

************************************************

未来を語るとき

************************************************

未来を語るとき、そこにはまず、いくつかのキーワードがあった。

「バイオテクノロジー」「超電導」「人工知能」「光通信」

”これらが実現したら人々の生活はどう変わるか。”

そこが未来の生活を語るスタートポイントだった。しかし、現実は違う。新しい技術への期待だけが先行していたのだ。我々の想像のスピードよりも現実の生活の方がはるかに早く変化していった。

しかし、変化に最も鈍いのは、変化している当事者である。もちろん、未来の夢を追い続けることも大切だが、それに気をとられ最も重要なものを忘れてしまってはいないか。新しい技術の進歩による我々の最終目標は、人類の生活を豊かにすることに他ならない。

未来を語るとき、そこにはまず、今の生活がある。

************************************************

答への過程

************************************************

「物」を作って提供するという、おそらく人類に存在意識らしきものが生まれたころからの基本的な社会行為こそが、実は当事者である我々すら気づかないニーズを満足させる身近な答だった。しかし、この答にたどり着くまでに我々はいくつかの過程をたどる。

我々はずっと物が人々の生活を変えると信じていた。新しい技術が、新しい製品ができれぼ、新しい生活が始まると思っていた。事実、1980年代まではそうだった。ラジオ、テレビ、エアコン、車、コンピュータ。「物」が生活を変えてきた。しかし、生活が豊かになった時点で行き詰まった。

メーカーが提供する「物」は普及という天井を見たとたん、積能の充実という新しい壁に向かって進行し始めた。この時点で人々の「物」に対する憧れは、まだない未来の商品へと飛躍し、現実のものではなくなる。

そして、今の豊かな生活の中に求めるのは「海外施行」「ゴルフ」「テニス」などの現在の娯楽と「財テク」「保険」などの未来への安心。1980年代を終える頃は、「物」を売る側の企業も「物」を使う側の消費者も何が最も必要とされているかをということを忘れかけていた。

この事は何を意味するのか。

確かに豊かになった。しかし、その豊かさゆえ人々の生活の目標は漠然としたものになり、円高、地価高騰、低金利という背景のなかで社会生活が本来のあるべき姿を見失いかけている。

戦後の荒廃から立ち直るエネルギーは、人々の生活から生れる「~~が欲しい」という激しい欲望の集まりだった。これを失った時代に真の向上はありえない。では、なぜほんの10年余の間に、この状況が変化し、新しい時代を迎えることができたのだろうか。

************************************************

ある企業の提案

************************************************

澱んだ川に新しい流れを与えたのは、ひとつのメーカーだった。生活を豊かにするための「物」ではなく、新しい生活を提案するパートナーとしての「物」を市場に送り出した。他のメーカーが機能の充実という壁に向かってイタチごっこをしている最中に、新しい生活のものを提供し始めたのである。

「こんな生活はいかがですか」

それは、年代・職業を問わず、生活の最も基本である家庭に焦点をあてた。もちろん、家庭にもいろいろな形態がある。

母親が働いている家庭、2世帯同居の家庭、男所帯もあれば、一人暮しもある。しかし、人々が家庭に求めるものは、「やすらぎ、ゆとり、あたたかさ」という3つの言葉で語り尽くせるのではないか。

家庭は、常に生活の基本である。その基本が仕事や遊び、人生を豊かにする。しかし、その時代の家庭における「物」は、生活を味わい生きるためのパートナーではく、生活を楽にするための単なる道具になってしまっていないか。

この企業はこれまで自ら提供し続けた物に、あえて疑問を投げかけたのだ。もちろん、これは優秀な家電メーカーだからといって簡単に行える行為ではない。最先端の要素技術と長年の要素技術なしでは新しい「物」は作れない。コンピュータ技術の目ざましい発展、情報通信事業への各社の参入、この時代には要素技術

が溢れていた。しかし、大半の企業が目の前のビジネスに心を奪われ、基本である人々の生活を振り返らなかった。

そんな中で、この一企業の発想は人々を驚かせた。これまで、楽をするための家電商品が、手間がかかるようになった。

時間を短縮させるつもりが、じっくりと取り組むはめになった。雲の上の万能コンピュータが、気軽に付き合えるものになった。

何か変だ。でも、楽しい。暖かい。忘れていた何かがある。これをきっかけに、何でも簡単にすることが美徳である時代が終り、人として生活するために必要な昔ながらのものはそのままにしようという風潮が広がる。

たったひとつのメーカーの提案が、世の中の「物」に体する意識に大きな革命を起こすことになった。そして、その最初のきっかけとなった「物」が、この企業の最先端の技術と、これまでの家電製品にかかわり続けた実績の結晶である「ホームビジョン」という商品だった。

************************************************

ホームビジョンの登場

************************************************

「もっと余裕のある生活を送りませんか?」

「自分でできることを増やしてみませんか?」

「便利なものはもっと自然に取り入れてみませんか?」

本来自分ですべきことを他人や機械に任せると、その楽しみすらも無くしてしまう。そんな余裕のない生活は送りたくない。まず、本当に省略して良い事と、残すべき事を明確にする。

その上で、新しくて便利なものを積極的に取り入れよう。こんなコンセプトで生まれた商品の第1群がホームビジョンだった。これは、従来の家電製品ではない。

もちろん、ディスプレイとキーボードのあるコンピュータでもない。

最初は、家の中の風景はほとんど変わらなかった。

変わったことと言えは、大型のカラーテレビが消え、その代わりに大きめの絵のようなデイスプレイが壁を飾った。そして、そこから1本のケーブルが電話へとつながる。

その企業が提案した「新しい生活」は、このシンプルなシステムから始まる。

ホームビジョンの第一の役目は、家族あるいは他の人とのコミュニケーションである。

テレビ局から送られてくる映像を映すことは、そのひとつの機能に連ぎない。自分のリモコン、-それはお父さんにとっては電子手帳かもしれない、子供にとってはゲームのコントローラーかもしれない-それを手元で操作するだけで、自分宛の様々なメッセージが映像と音で伝わってくる。

それは、先に寝てしまった息子の「おやすみなさい」の笑顔かもしれない。

キッチンにいるお母さんからの面倒なお小言かもしれない。

もしかしたら、単身赴任先のお父さんからの泣き言かもしれない。

第二の役目は、ゆとりとやすらぎのある生活をサポートすることである。そのために、ホームビジョンは、家族ひとりひとりの情報を蓄積し学習すると共に、外部からの様々な情報も呼び出すことができる。要望に応して適切な情報を探しだし、家族と会話する。

それは休日の旅行先のお天気の話題かもしれない。

日曜大工の作業の手順かもしれない。

ウール100パーセントのセーターは手洗いの方が良いよというアドバイスかもしれない。

第三の役目は、家の中だけでなく、人の外での日常生活にも適度にかかわって行くことである。

いまや会社や学校はもちろん、百貨店や遊園地どいたるところでコンピュータが大きな位置を占めている。これらのすべてのコンピュータの情報を相互利用する環境を、家庭という、単位から提案するのだ。

これはまだ始まったばかりだが、このホームビジョンを提供する企業がこれまでコンピュータ事業として確立させた分野との融合という目で見れば、決して実現する日は遠くない。

こんな種々の役目を持っていながら、ホームビジョンには、これまでの家電製品のような決まった使い方や決まった構成はない。その家族の人数、構成、仕事、趣味、様々な要素に合わせて、そこで生活するひとりひとりがその家庭専用のシステムを作り上げる。

キッチン、子供部屋、リビング、仕事場、必要ならばどこにでもつなげることができる。また、従来の生活のための道具であったステレオ、カメラ、ファミコン、ビデオ、電子レンジや冷蔵庫、これらが生活のパートナーとして新しく生まれ変わるために、ホームビジョンは常にこれらの「物」にいろいろな形でかかわりを持ち続ける。

もちろん、今はその進化の始まりに過ぎない。しかし、ホームビジョンの登場により、人々は確実に「こんな生活はいかがですか」という問いかけの本当の意味を感じ始めている。

************************************************

21世紀への期待

************************************************

新しい「物」が社会に浸透して人々の生活が変わる。これは社会がさらに発展するための新しい土台である。この土台をもとに発生する新しいニーズに答えるため、金融やサービス業界、いわゆる第二次・第三次産業が発展する。

1980年代のように、それらが社会の中心であるという錯覚に陥ることもあるだろう。しかし、過去として振り返れば、世の中は確実にひとつのサイクルを持って発展してきている。

今、21世紀の始まりに、新しいサイクルの始まりに、社会全体が活気を帯びてきている。きっかけとは常に小さなものだ。たった一つのひとつの企業の提案が結果的に世の中を変えたとしても決して不思議はない。

重要なことは、社会を楕成する人々が本質を見失わないで、常に何かを追い求めて行く姿勢ではないだろうか。

あと数年もすれば、世の中の人々の生活はもっと変わるだろう。しかし、社会発展の土台を築くべき製造業界が、確かな目で世の中を見つめ、適切な「物」を提供し撞ければ、本当の意味での21世紀という新しい時代が開けてくるのではないだろうか。

************************************************

エピローグ

************************************************

妻が豆から引いた暖かいコーヒーを放みながら、ロックチェアーにもたれてスクリーンに映る2001年の夜明けを眺める。21世紀、人々の欲望はつきない。

今、私の目の前にあるホームビジョンは、本当の豊かさへのスタート地点である。使う人が怠慢になる便利さではない、他人に見せるだけの豪華さでもない、

本質を見失わないための「やすらぎ、ゆとり、あたたかさ」を我々の生活に与えてくれる「物」。この目標があるかぎり人々の努力はまだまだ続く。

壁一面に広がったスクリーンのほんの片隅で「SHARP」の5文字がさりげなく、それでいて堂々と時代を語りかけてくれる。

1991年 3月 シャープ株式会社 奈良工場にて 田澤由利

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?